以前の記事でも申し上げましたが、今年、2014年(平成26年)の9月12日頃から15日頃にかけては、お天気にも恵まれ、9月の中旬としては遠くまで見えやすい日々が続いていました。

私は体調が今ひとつだったこともあり、遠出はかなわなかったものの、せめて近場の山だけでもと思い、昨年の宿題を片付けるべく、9月13日は夕方から摩耶山へトワイライトハイキング。

覚えていらっしゃる方は少ないかと思いますが、昨年、つまり、2013年(平成25年)の8月、夏場としては遠くまで見えていた日に摩耶山を登ったものの、足もとが覚束ない有り様で現地へ向かったこともあり、よもやの忘れもの。

雲台とカメラに取り付けるクイックシューを京都に忘れてしまうという大失態を演じてしまい、ぶれた写真を量産する羽目に。

もっとも、あの日はあの日で、周りにいらした方々に見守られ、応援していただきながら、点灯する友ヶ島灯台をなんとか撮影でき、それはそれでよい思い出となりましたが……(笑

目次

神戸市灘区 摩耶山「掬星台」からの展望・眺望

あべのハルカス、高見山地を遠望

「八州嶺」摩耶山の掬星台から大阪港周辺、あべのハルカス、高見山地の山々を遠望する。

| 主な山、建築物 | 距離 | 標高 (地上高) | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 三峰山 | 97.0km | 1235.3m | 三重県松阪市 三重県津市 奈良県宇陀郡御杖村 | |

| トクマ山東峰 | 89.7km | 1052m | 三重県松阪市 | |

| 高見山 | 87.7km | 1248.4m | 奈良県吉野郡東吉野村 三重県松阪市 | 高見山地最高峰 |

| あべのハルカス | 29.8km | (300m) | 大阪市阿倍野区 |

日が差していれば「あべのハルカス」を見落とすことはないでしょう。

地元の人間ではないので断言できませんが、過去の自身の経験と、他の方々から伺ったお話から判断するかぎり、午後遅い時間帯に六甲山系から高見山地の山々、とくに三峰山が明瞭に見える日は貴重ではないでしょうか。

舞洲スラッジセンターの煙突、舞洲工場の煙突、舞洲アリーナなど、舞洲や天保山周辺の建築物も写っていますが、やや分かりにくいですね。

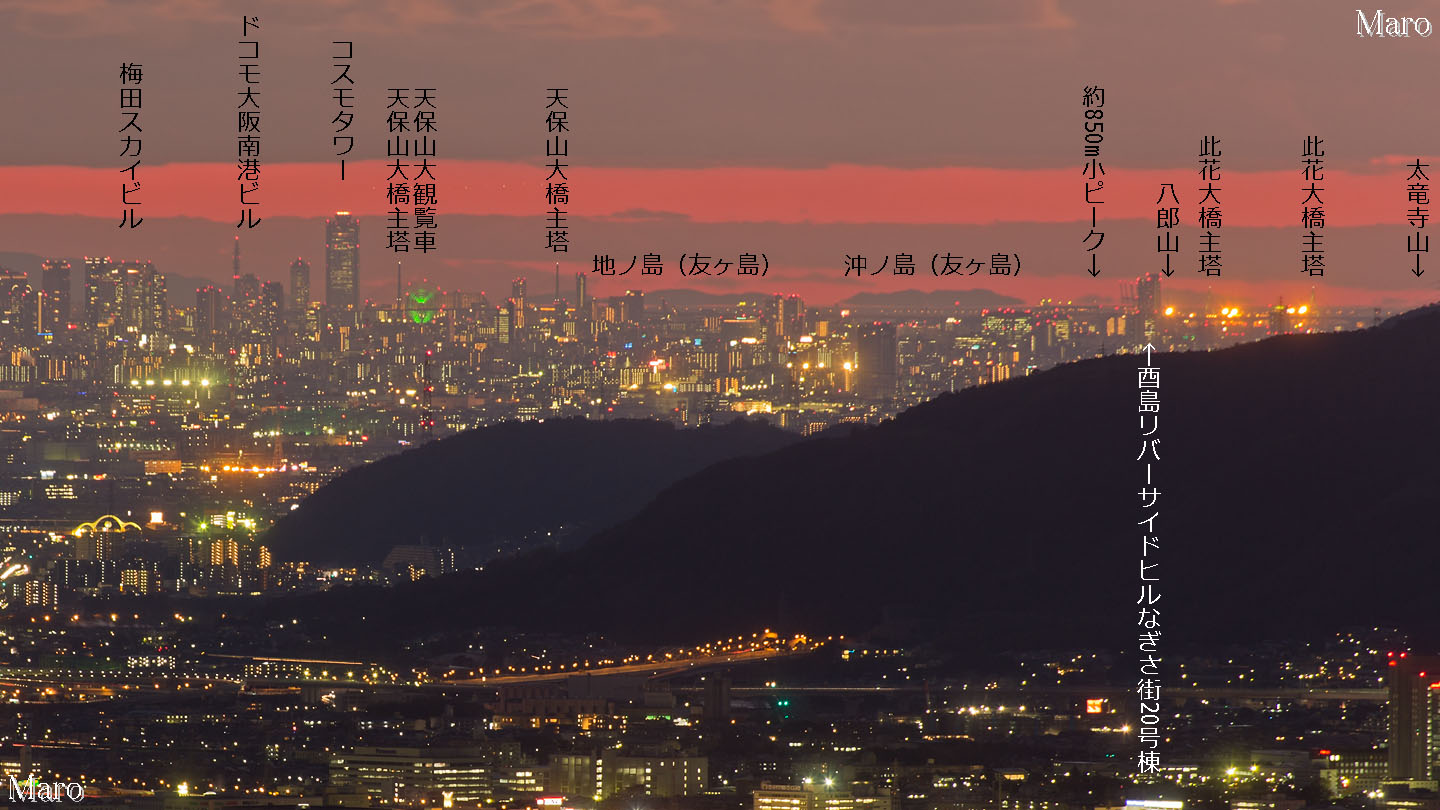

舞洲、天保山 方面

摩耶山から舞洲の煙突、此花大橋、天保山大橋、天保山大観覧車などを遠望する。

これなら少しは分かりやすいでしょうか。

上の写真に写る、天保山大橋、天保山大観覧車、此花大橋あたりは、空気が澄んだ日に限り、遠く離れた京都市の大文字山からでも遠望できるため、私にとっては思い入れのある建築物となっています。

…さてさて、昨年の失敗から学び、今年はいわゆる「忘れ物」をすることはなかったのですが、摩耶山の上に着き、いざ撮影しようと準備を始めてみると、なんと、雲台のネジ的なものが緩んでいることに気付きます。

そのため、昨年よりましとはいえ、この日、撮影した写真も、やや不安定な状態での撮影となりました。

1~2年に1回は締め直しておかないと……、と考えていた矢先の出来事。

以前はそのようなことはなかったのですが、近年、摩耶山を登る日には、どうもなにかしらのミスを犯すようです。

もちろん、摩耶山に問題があるわけではなく、体調がすぐれない日に山へ向かっていることじたいが問題なのでしょう。

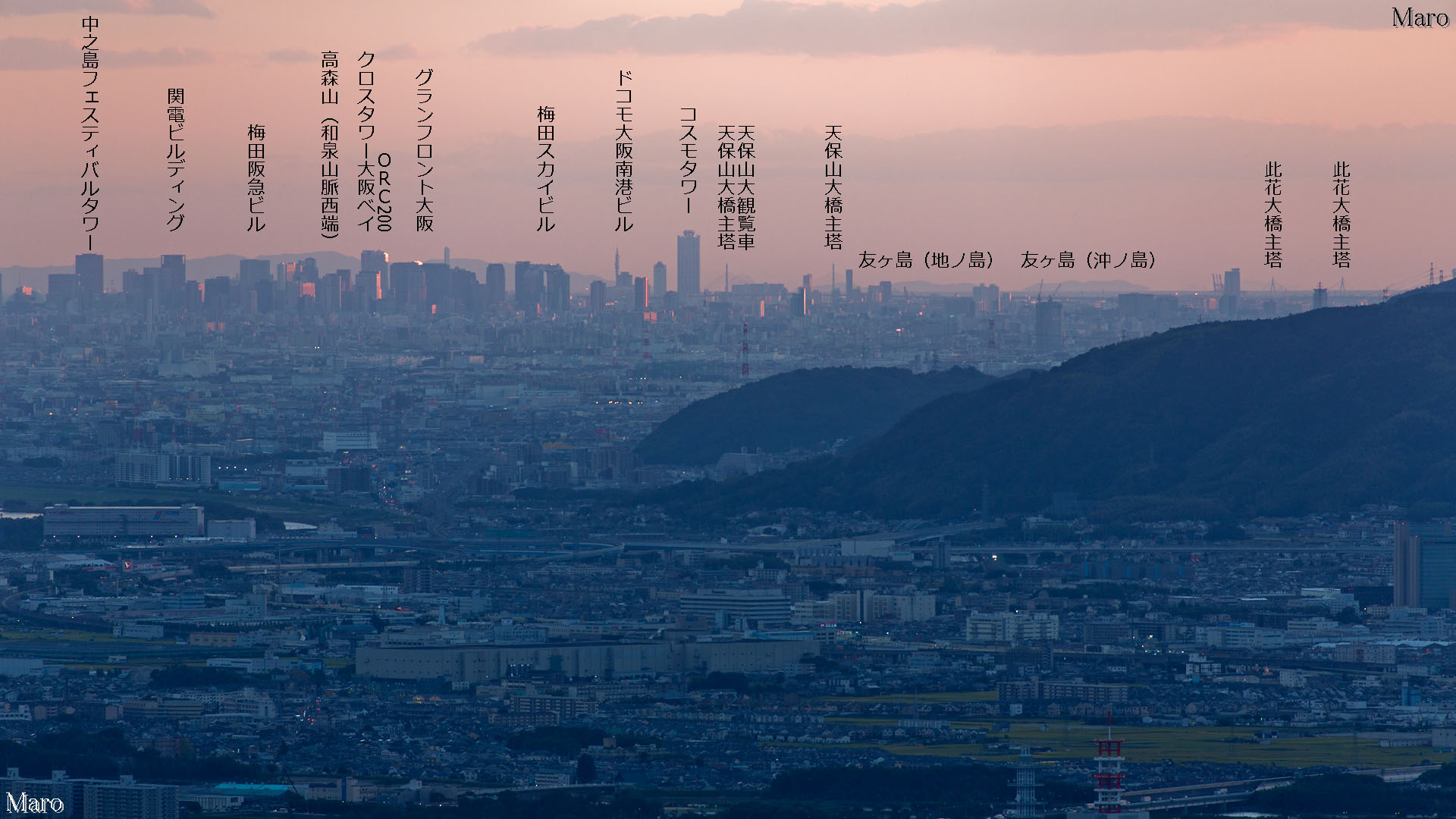

夢洲、コスモタワー、北部台高を遠望

摩耶山から夢舞大橋、大阪港、コスモタワー、北部台高の山々を望む。

夢舞大橋の右で目立つ人工島が夢洲で、約11年後、「2025年日本国際博覧会」(大阪・関西万博)の会場となりました。

| 主な山、建築物 | 距離 | 標高 (地上高) | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 国見山 | 90.0km | 1418.9m | 奈良県吉野郡東吉野村 三重県松阪市 | |

| 水無山 | 90.6km | 1431m | 三重県松阪市 奈良県吉野郡東吉野村 | 標高の値は10mDEMによる |

| 明神岳 (穂高明神) | 91.4km | 1432m | 三重県松阪市 奈良県吉野郡川上村 | |

| 薊岳 | 89.0km | 1406m | 奈良県吉野郡東吉野村 奈良県吉野郡川上村 | |

| 木ノ実ヤ塚 | 89.5km | 1378.8m | 奈良県吉野郡川上村 奈良県吉野郡東吉野村 | |

| 赤倉山 | 94.2km | 1394m | 奈良県吉野郡川上村 三重県松阪市 | |

| 池木屋山 | 96.5km | 1395.9m | 三重県松阪市 三重県多気郡大台町 奈良県吉野郡川上村 | |

| ジョウブツ山 (両佛山) (天狗の俎石) | 87.0km | 1307.9m | 奈良県吉野郡川上村 奈良県吉野郡東吉野村 | |

| 竜門岳 (龍門岳) | 71.2km | 904.1m | 奈良県吉野郡吉野町 | 竜門山地最高峰 |

| 二上山 雄岳 | 49.0km | 517m | 奈良県葛城市 (大阪府南河内郡太子町) | |

| 二上山 雌岳 | 49.0km | 473.8m | 大阪府南河内郡太子町 奈良県葛城市 | |

| 大阪府咲洲庁舎 | 21.8km | (256m) | 大阪市住之江区 | コスモタワー |

ハルカスさんを撮影した写真から右(南東)を向いて撮影していますが、収めたい山が異なるため、レンズの焦点距離は異なります。

この時間帯に北部台高の縦走路や、その周辺峰を一望できただけでも満足です。

数年前、薊岳から明神平、伊勢辻山を経て、高見峠、高見山まで縦走した日のことを思い出します。

「八州嶺」摩耶山

摩耶山を「八州嶺」と呼ぶのは、「八ヶ国を見渡せる山」に由来するとされ、これは、若丹国境尾根に連なる八ヶ峰の山名の由来と同様です。

これは他の記事で取り上げていますが、昭和のはじめ頃、和歌山の高津子山(章魚頭姿山)も「十州の地が望まれ」る山として、「十州台」なる展望台が置かれていました。

また、大正時代頃、伊勢の朝熊山(朝熊ヶ岳)も、「その眺望は十八州に及んで居」ることから、山上に「十八州台」なる旅館がありました。

この時期の観光ブームで宣伝文句に使われやすかったらしい。

もっとも、摩耶山から正しく八ヶ国しか見えないというわけではなく、古来より、数が多いことを示すたとえとして「八」の漢数字が好まれやすいだけにすぎません [1]。

摩耶山の展望台は、「星を掬(すく)う台」として「掬星台」を称しますが、掬星台の日の出テラスは「虹のかけはし展望台」や「山上展望台」と呼ばれていた時期がありました [2]。

唐代中期の孟郊による五言古詩「石淙」に「掬星灑遙天」(掬星(きくせい)、遥天(ようてん)に灑(そそ)ぐ。)の句があり、清代の詩文用例事典的な韻書『佩文韻府』でも「石淙」を「掬星」の典拠や用例としています。

夜景の名所としても知られる「掬星台」からは、摂津、河内、和泉といった神戸、大阪周辺の令制国はもちろん、北東~東~南東~南~南西向きの国、つまり、山城、近江、伊賀、伊勢、大和、紀伊、淡路、阿波の山を望めます。

現在は展望が期待できないものの、もし、山頂が開けていれば、加えて、北~北西~西向きの国……、播磨、丹波、但馬、因幡、美作、備前、讃岐あたりの山も望めるでしょう [3]。

たとえば、摩耶山天上寺さんの「天空の大舞台」からは、明石海峡、播磨灘の向こうに讃岐の山や小豆島方面の展望も期待できます。

現在の日の出テラスから讃岐の山は見通せないので、見えるとする記事等は誤りだと考えられます。

メモがてらに少し追記しておくと、より厳密に申し上げるなら、八州嶺は摩耶山の「頂上」を指します。

江戸時代末期(幕末)にあたる文久3年(1863年)1月、当時、老中格だった小笠原長行により「八州嶺」と命名された、といった説は、それを裏付ける一次史料が見当たらないようです。

小笠原長行に同行したと考えられる勝海舟による日記(いわゆる海舟日記)にも、私が調べたかぎりでは「八州嶺」の話は見えません。

海舟日記の文久2年12月17日条に「閣老小笠原図書頭殿摂海警護為御巡見」と見えることから、小笠原長行は(老中格ではなく)老中に就任していたのではとも。

掬星台の「八州嶺」碑は1983年(昭和58年)に建立されたもの。

八州嶺の読みについて、個人的には「はっしゅうれい」と読んでいますが、それが適切であるかは別として、近年になり、「八州峰(はっしゅうみね)」の表記や読みも見受けられるようになりました。

1924年(大正13年)の『近畿の登山』では、「八」には振り仮名を振らず、「州嶺」に「しうれう」と振り仮名を振っており、読みは「(はち)しうれう」。

これは「嶺」の呉音「リョウ(リョー)」に対し、歴史的仮名遣いでは「れう」の仮名を用いるケースで、口語では「はっしゅうりょう」か、おそらく漢音で「はっしゅうれい」と呼ばれていたと考えられます。

1935年(昭和10年)の『近畿ハイキング案内』や、あるいは兵庫県が編纂・発行した『兵庫県治一斑』では、八州嶺ではなく「八洲嶺」としていますので、「大八洲(やしま=日本)の嶺」の意もあったのかも?

ただし、『近畿ハイキング案内』における「八洲嶺」に対する振り仮名は「八洲(やしま)」ではなく「洲嶺(しうれい)」で、つまり、「八洲嶺(はちしゅうれい)(はっしゅうれい)」。

「八洲嶺」の表記は八洲嶺砂防堰堤(八洲嶺砂防ダム)や八洲嶺第二堰堤(八洲嶺第二砂防ダム)、八洲嶺第三堰堤(八洲嶺第三砂防ダム)に名を残します。

話を戻すと「八州嶺」、あるいは「八洲嶺」の「嶺」の読みは「みね」(訓読み)ではなく、「りょう」(呉音)か「れい」(漢音)しか確認できないので、その読みがかなわない「八州峰」の表記は誤りでしょう。

私人の記事であればともかく、軽々しく「八州峰(はっしゅうみね)」の表記や読みを広めるようなマスメディアさんの記事には賛同しかねます。

忘れられた八州嶺古墳

https://adeac.jp/takarazuka-city/text-list/d100010/ht101350

また、兵庫県は宝塚市切畑にも「八州嶺古墳」が所在しており、山名が生じた経緯や由来は分かりかねますが、「八州嶺」の呼称は長尾山系にもあるようです。

公的に編纂された『宝塚市史』では「長尾山系の通称八州嶺(はっしゅうれい)」としており、読みが「はっしゅうれい」であることが分かります。

六甲アイランド、神戸東部、大阪の夕景

摩耶山から六甲アイランド、大阪湾、大阪港、大阪平野方面の夕景を望む。

山としては、左端に生駒山、中央に金剛山、右端に南葛城山(嵯峨谷ノ峰)と、生駒山地、金剛山地、和泉山脈、それぞれの最高峰を収めています。

大阪平野を囲む生駒山地、金剛山地、和泉山脈はもちろん、うっすらですが、その後方には紀伊山地の高峰も写っており、雲は多く、空の色は薄いものの、空気が澄んだ印象を受ける写真となりました。

ポートアイランド、神戸港、淡路島の夕景

摩耶山からポートアイランド、神戸港、関西国際空港、泉南、紀淡海峡、淡路島方面の夕景を望む。

山としては、左端に白馬山脈の主峰たる白馬山、中央に友ヶ島、右端に「淡路富士」先山を収めています。

雲山峰は紀泉アルプス(紀泉高原)の最高峰、諭鶴羽山は淡路島の最高峰です。

よくよく目を凝らして見てみると、上の写真でも淡路島の向こうにうっすらと四国(の一部)が写っていますが、広角レンズで撮影した写真では分かりにくいというか、まず分かりませんね。

今回の記事だけでも完結する内容ではありますが、気が向けば続きを書くかもしれません。

続きは上の記事に。

関連記事 2014年9月 摩耶山 掬星台の風景

すべて同日の山行記録です。併せてご覧ください。

- 摩耶山 掬星台からハルカスを遠望 八州嶺 トワイライトハイク

- 神戸の摩耶山から大阪の高層ビル群や生駒山、大阪城を遠望

- 六甲山系 神戸 摩耶山から鈴鹿山脈や大台ヶ原、太陽の塔を遠望

- 摩耶山 掬星台の展望 関西国際空港と神戸空港の夜景を一望

- 摩耶山から神戸港の先に友ヶ島、紀淡海峡、伊島、四国を遠望

- 摩耶山 掬星台から四国、淡路島、大阪湾、神戸、六甲の夜景を

摩耶山(地理院 標準地図)

「摩耶山(マヤサン)(まやさん)」

標高点702m

三角点698.5m(三等三角点「摩耶山」)

神戸市灘区

脚注

- きりが良い数として、「八」以外に「十二」や「三十六」も好まれます。後者の例として、「東山三十六峰」、「琵琶湖三十六勝」、「富嶽三十六景」、「三十六人撰(三十六歌仙)」など。「八」の字が末広がりだから縁起が良いというのは後世に生まれた俗説ですが、「8」を含む数字が好まれたり、神聖視された時代があったのも確かです。この話は長くなりすぎるのでほどほどにしておきます。[↩]

- 「掬星臺」(掬星台)は摩耶鋼索鉄道が1925年(大正14年)に営業を開始した時期から用例が見られます。[↩]

- きわめて限定されますが、計算上では丹後、伯耆、備中、伊予、土佐の山も望めます。よって、摩耶山からは、8どころか、少なくとも23以上の国々を見晴らせます。ただし、現在の掬星台から見えるのは11国のみです。[↩]

最近のコメント