本日、2014年(平成26年)3月7日、「あべのハルカス」さん が全面開業の日を迎えました。

ハルカスさんは2013年(平成25年)6月13日に部分開業していますので、あくまでも全面開業(グランドオープン)の日、です。

私のSNS上での発言、さらに、上の記事に掲載している写真がきっかけとなり、おおよそ2年と5ヶ月か、それより長い間、遠く離れた山の上から「あべのハルカス」を見つめ続けることになりました。

目次

「あべのハルカス」の名前の由来

公式には「晴るかす」という古語に由来する

「あべのハルカス」という名称・呼称は、声優の戸松遥さん 由来……、ではなく、公式には「見はるかす」や「晴るかす」という言葉、古語に由来するものとされます。

大雑把に申し上げて、「見晴らす」や「気晴らす」といった意味合いを含むと見ておけばよいでしょう。

300mという傑出した高さを誇るビルにふさわしい、美しい名称ですね。

鷹ヶ峯ここに來りて見はるかす大き眺めにおどろくものか

『京洛史蹟歌』

1944年(昭和19年)に発行された吉井勇 [1]の歌集『京洛史蹟歌』より。

京都の鷹峯(鷹ヶ峰)で詠んだ歌であり、ハルカスさんと直接的な関係はありませんが、「見はるかす」(見晴るかす)の適切な用例として引用しておきます。

同義と見なせるでしょう。

余談ですが、吉井勇は「見はるかす」を含むフレーズを好んでいたようで、たとえば、「この峠天へか通ふ見はるかす大き眺めに心をどるも」の歌を西予の法華津峠で詠んでいます。

また、吉井勇は富岡冬野 [2]の歌文集『空は靑し』(空は青し)を読んだ感想として、「みはるかす近江のうみのうす曇りうらさみしもよ波の青きは」など、まず、4首の歌を佳作として選んでいるのも興味深く。

私が唱える「安倍晴明」由来説

しかし、この名称が正式に決定した当初より、私の中では他の説があり、それが安倍晴明さん由来説です。

安倍晴明 は平安時代の高名な陰陽師で、その出身地は摂津国東成郡の阿部野、現代における大阪市阿倍野区とする説も知られています [3]。

安倍晴明の名前、「晴明」には、「晴るかす」の「晴」の字が含まれており、

「安倍晴明」→「あべの晴る明かす」→「あべのはるあかす」→「あべのハルカス!」

と、このように転じた説はどうでしょうか。強引すぎますね(笑

このネタは後に広まった? ようですが、某SNSのログを見るかぎり、インターネット上で最初に言い出したのは私だと思います [4]。

これはもちろん私が勝手に申し上げているだけで、なんら根拠のないこと、あくまでも言葉遊び、洒落の域を出るものではありませんが、あべのハルカスと安倍晴明は無関係ではない、そして、京都の晴明神社さんによくお参りしている私とも無縁ではないのは確かです。

開業を祝って晴明神社さんにお参り

「あべのハルカス」さんの全面開業をお祝いし、晴明神社さんにお参りしました。

こちらは京都市上京区に所在する晴明神社。

雪が降ったり止んだりで曇り空の京都市でしたが、私が参拝に訪れた時間帯は晴れ間が。

今日は「晴る明かす」神社さんです。

伏見稲荷 荒神峰(稲荷山)からの展望

京都の夜景、大阪の夜景

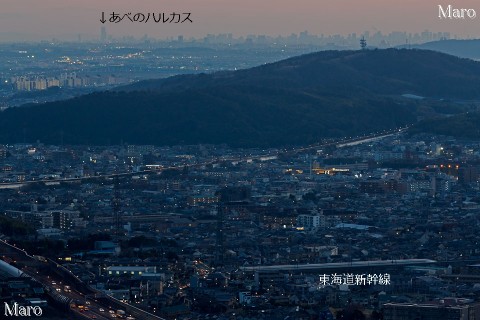

荒神峰(稲荷山)から京都南部の夜景、遠くに大阪の夜景を望む。

これは昨日(3月6日)の夜、伏見稲荷大社さんのお山から撮影した写真です。

手前は京都市伏見区周辺の夜景、中央の丘陵が八幡市の鳩ヶ峰(男山)、鳩ヶ峰の向こうには大阪のビル群、左端には「あべのハルカス」が写っています。

前回の記事(上の記事)で、「カウントダウン『1』の数字を撮影したかった」と述べました。

記事を投稿した時点では、京都は雪が降ったり止んだり、他の方のお話を参考にするかぎり、雲が多く、京都側から遠く大阪方面を望むのは困難な様子。

さらに、根本的な問題として、私にはまだ片付けなければいけない仕事が残っていたため、昨晩は「1」を京都側から望むことはできないだろうと半ば諦めていましたが、19時過ぎには仕事も片付き、雪も止んだため、なんとか山へ向かうことができました。

当初は大文字山から「1」を撮影しようと考えていましたが、急に気が変わり、カウントダウンの数字を京都側から初めて撮影した「99」の夜と同じく、最後の……、いえ、始まりの「1」は稲荷山から撮影しようと思い立ち、準備を整え、急ぎ伏見稲荷大社さんへと向かいます。

幸い、私が稲荷山を登っている間に雲も失せてゆき、四ツ辻を経て荒神峰の展望地へ向かう頃には大阪方面も見えやすくなっていました。

雪の後で風も強く、他に訪れていらした方々はひどく凍えていらっしゃいましたが、空気は澄んでおり、私にとってはむしろ好都合と言えます。

ハルカス開業カウントダウン「1」の数字を遠望

荒神峰(稲荷山)から「あべのハルカス」全面開業カウントダウン「1」を望む。

ハルカスミ(春霞)の時期であるにもかかわらず、全面開業日の前夜、無事にカウントダウン「1」の数字も撮影できました。

撮影地点から(現時点で)日本一高いビルの「あべのハルカス」まで43.5km。

ハルカス見の夜となったのは幸いです。

おきまりのフレーズを書くのもこれが最後となるでしょうが……、この「1」は「あべのハルカス」のグランドオープンまでの残り日数を示す数字です。

詳しくは上の記事を参照してください。

一足早く、伏見稲荷から「全面開業おめでとうございます」と申し上げましたが、改めてこちらでもお祝いの言葉を述べさせていただきます。

訪れる方、皆さんの「気晴るかす」ビルとなり、「見晴るかす」展望台とならんことを!

以上、2014年(平成26年)3月6日と7日の話。

関連記事

私が過去に撮影した「あべのハルカス」の写真は以下のカテゴリの各記事からどうぞ。

未整理のまま放置している分についても、いずれ、どうにかしたいものです。

( →「タグ: あべのハルカスを望む」 )

また、「あべのハルカス」が見える範囲については以下の記事を参照してください。

( →「『あべのハルカス』はどこから見える?」 )

稲荷山(地理院 標準地図)

稲荷山四ツ辻から「権太夫大神」方面への階段を登り、道なりに進めば展望地。「稲荷山(イナリヤマ)(いなりやま)」

標高233m

京都市伏見区(稲荷山の山体は山科区に跨る)

「晴明神社」

京都市上京区晴明町 付近

脚注

- 鎌倉育ちの吉井勇は、京都を終の棲家に選んだ歌人。東山と縁が深く、当サイトでは他の記事でも取り上げています。[↩]

- 富岡冬野は京都出身の女性歌人。富岡鉄斎の孫(富岡謙蔵の次女)。東宝の映画プロデューサー松崎啓次こと青木義久と結婚後の本名は「青木ふゆの」。「富岡ふゆの」や「松崎流子」とも(著作権者名簿に「松崎流子 實名 靑木ふゆの 筆名 富岡ふゆの」とある)。夫の赴任先の上海で若くして客死。『空は青し』は遺稿。富岡鉄斎と吉井勇の祖父(幕末の薩摩藩士で、明治政府の高官となった吉井友実)は親交が深く、その縁で『空は青し』が吉井勇にも贈られました。本記事と無関係の『空は青し』の話を出したのは、「青い空」が「晴明」に通じるものを感じたからとでも。[↩]

- 1903年(明治36年)の『大阪府誌 第5編』に「阿部晴明祠 天王寺村大字阿部野の北方にあり(中略)祠前『阿部晴明誕生地』と鐫せる一碑あり」と見えます。ただし、1922年(大正11年)の『東成郡誌』では「阿部晴明社(中略)安倍晴明が此地に誕生せりと云へるは正史野乘未だ之れを云ふものなし」として阿部野出身説に否定的です(「正史野乗」は公的な史料と民間の史料)。大阪府東成郡役所(当時)が編纂した公的な地誌である『東成郡誌』によると、安倍晴明の阿部野出身説や、あるいは阿部野の阿部晴明社は保田某氏によるもので、その根拠となる保田家伝来の『晴明宮御社傳書』(晴明宮御社伝書)の内容は「今俄に信じ難し」(今にわかに信じがたし)としており、この晴明宮御社伝書は現在では偽書の可能性が指摘されます。しかしながら、阿部晴明祠や、大正時代に再興された阿部晴明社(阿倍王子神社末社の安倍晴明神社)が阿部野界隈で民間的な信仰を集めていたのも確かなようです。[↩]

- 追記。驚くべきことに、後日、某マスメディアさんにより、ハルカスさんと晴明さんを関連付けた内容で、本記事とほぼ同じ構図で撮影された写真入りの記事が公開されましたが、取材日、公開日、いずれにおいても本記事が先であることを申し添えておきます。もちろん私には何の連絡もありませんでした。(→と書いておいたら、すぐに記事を取り下げられたようです)[↩]

最近のコメント