昨年、そう、すでに昨年の話となってしまいましたが、2013年(平成25年)12月、神戸市北区に所在する菊水山(きくすいやま)を登山しました。

六甲山系でも西部に位置する菊水山は、古くは大角木山や城ヶ越山、烏山とも呼ばれましたが、大角木山といった旧称について、記事下部の「余談・追記」で補足しています。

その山頂には三等三角点「下谷上(しもたにがみ)」(標高458.8m)が設置されていますが、現代において、神戸市北区山田町下谷上の範囲はわりと広い。(→「測地成果2024」により、458.6mと改定)

目次

菊水山に対する心残り

2013年(平成25年)の出来事として、私にはどうしても心残りなことが……。

それは、年明け早々、2013年(平成25年)1月の雪降る日、菊水山を登った際のこと。

好展望地として知られる山頂から、大阪湾、紀淡海峡、紀伊水道の向こうに徳島県は伊島を望み、明石海峡、播磨灘、瀬戸内海の向こうに岡山県は児島半島を望み、さらに、四国は香川県の低山も望むことができたものの、雲が多く、遠く愛媛県は石鎚山脈の支尾根のごく一部をうっすら撮影するにとどまり、明瞭に分かる形で法皇山脈(赤石山系)の山々を撮影できずじまいとなってしまいました。

時が経つにつれ、雲の隙間に見えていた、険しく鋭い山容を誇る山々に対する思いが募ります。

1月の話は上の記事に。

掲載している写真は今ひとつですが、この記事がきっかけとなりました。

その後も私は菊水山から法皇山脈を撮影する機会を窺っていましたが、この日の気象条件であれば撮影できるのではないかと考えて再訪しました。

それに、この日は1月にわずかにその姿を拝めた、愛媛県の傾吹山(傾き山)(約1440m小ピーク)付近に夕日が沈む日でもあります。

2013年(平成25年)1月と同様、神戸電鉄の鈴蘭台駅を起点として歩き始め、鈴蘭台車両基地の付近から尾根道を利用して山を登ります。

このコースは軽いハイキングや散歩気分で登れるでしょう。

休憩がてら、山頂の北東0.2kmに所在する展望地に寄り道を。

菊水山 山頂北東の展望地の眺望

本記事の初稿公開時は、とくに決まった呼称もない展望地でしたが、いつの間にやら、「(菊水山の)第2展望台」と呼ばれるように。

東向きの展望は山頂より期待できるでしょう。

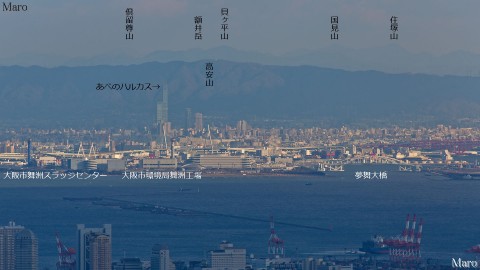

大阪湾越しに「あべのハルカス」を望む

六甲山系の菊水山から「あべのハルカス」、高安山、大阪北港などを遠望する。

| 主な山、建築物 | 距離 | 標高 (地上高) | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| あべのハルカス | 33.7km | (300m) | 大阪市阿倍野区 | |

| 倶留尊山 | 95.2km | 1037.3m | 奈良県宇陀郡曽爾村 三重県津市 | 室生山地最高峰 |

| 国見山 | 88.7km | 1016m | 奈良県宇陀郡曽爾村 奈良県宇陀市 | |

| 住塚山 | 88.3km | 1009.2m | 奈良県宇陀市 奈良県宇陀郡曽爾村 | |

| 額井岳 | 76.5km | 812.3m | 奈良県宇陀市 奈良県奈良市 | 大和富士 |

| 貝ヶ平山 | 74.5km | 821.7m | 奈良県桜井市 奈良県奈良市 奈良県宇陀市 | |

| 高安山 | 47.2km | 487.4m | 大阪府八尾市 (奈良県生駒郡平群町) | |

| 天保山大観覧車 | 26.1km | (112.5m) | 大阪市港区 |

山頂ではなく、山頂の北東0.2kmに所在する展望地(第2展望台)からの距離です。

2013年(平成25年)1月に訪れた際は貝ヶ平山がうっすら見えていた程度でしたが、あの日と比較すると、より遠く、宇陀、室生の山々まで見えているようです。

曽爾高原の倶留尊山は曖昧な見え方に過ぎませんが……。

手前は六甲アイランド、対岸は舞洲など大阪北港、よく見ると、天保山大橋や天保山大観覧車、舞洲スラッジセンターの煙突、舞洲工場の煙突、舞洲アリーナ(→府民共済SUPERアリーナ→おおきにアリーナ舞洲)、夢舞大橋なども写っています。

追記しておくと、「2025年日本国際博覧会」(大阪・関西万博)の会場となる夢洲は、夢舞大橋の右でやや見切れていますね。

他の六甲山系の山々と同様、もちろん、菊水山から夢洲を見通せます。

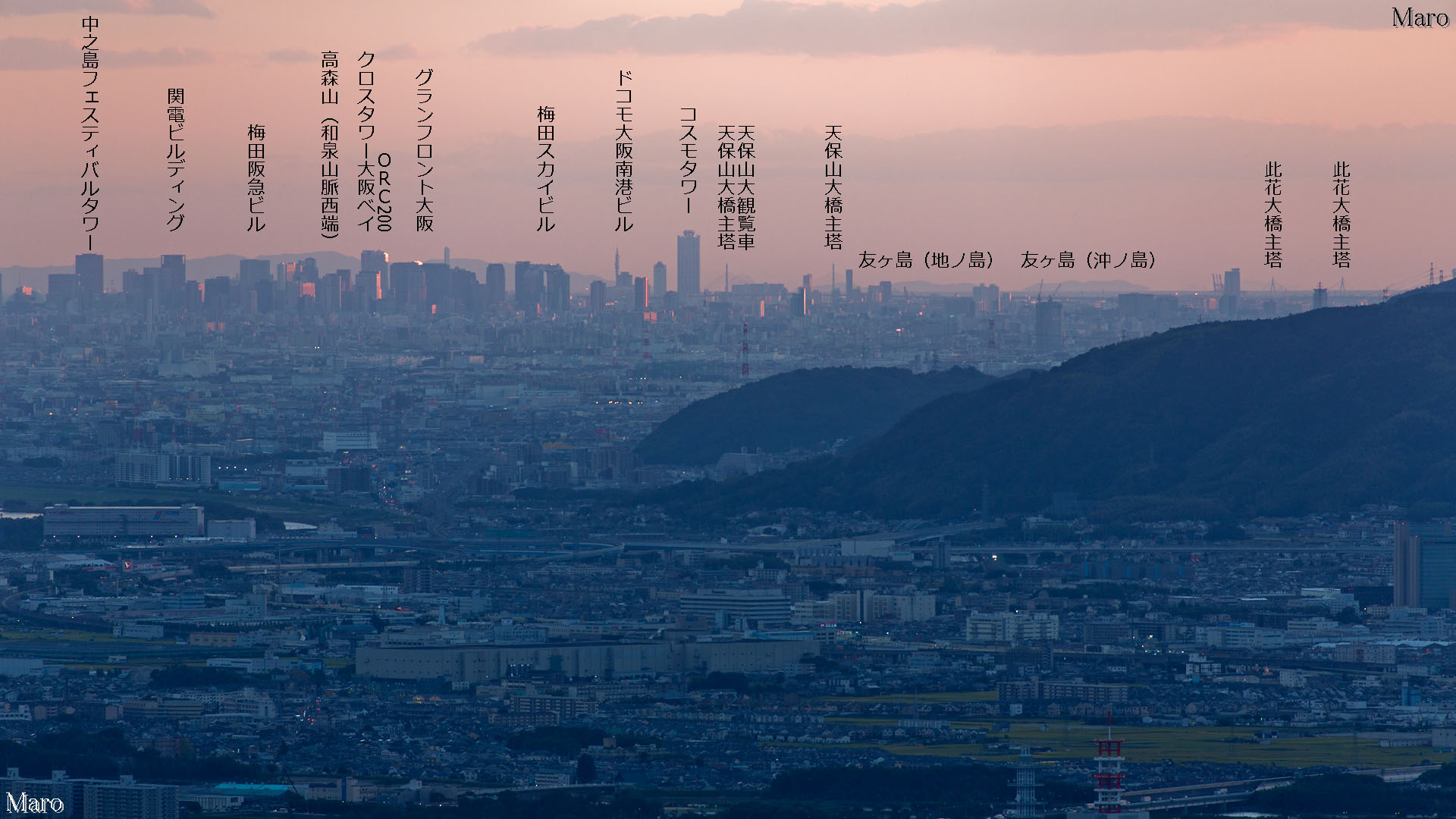

大阪港、天保山を遠望

神戸市西部の菊水山から超高層ビル「あべのハルカス」、舞洲、天保山大橋を遠望する。

大阪港方面をトリミングした写真も掲載しておきます。

これなら天保山大観覧車や舞洲アリーナも分かりやすいでしょう。

展望地から見て、京都大阪方面は雲が多く、もやもやした印象を受けましたが、登頂後、山頂の展望台から瀬戸内海、播磨灘や紀淡海峡を見渡してみると、家島諸島、小豆島、友ヶ島、伊島など、遠くの島嶼が見えており、まずは一安心。

あいにく、この時点では四国方面は雲が多かったものの、これから日没にかけて雲が失せると予想……、いえ、妙に確信めいたものがあり、ひとまず、2013年(平成25年)1月に撮影できなかった紀伊山地西部方面を撮影することにします。

菊水山の展望・遠望 六甲西部 神戸市北区

以下の写真は菊水山の山頂から撮影しています。

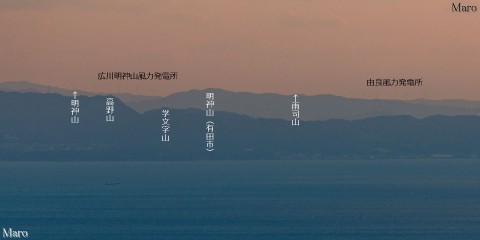

多奈川第二発電所を遠望

菊水山から和泉山脈西部、泉南の多奈川第二発電所を遠望する。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 |

|---|---|---|---|

| 西山 | 89.3km | 328.6m | 和歌山県日高郡日高町 和歌山県日高郡美浜町 |

| 雨司山 | 79.8km | 347.3m | 和歌山県日高郡由良町 和歌山県有田郡広川町 |

| 明神山 | 79.1km | 377m | 和歌山県有田郡広川町 和歌山県日高郡由良町 |

| 明神山 | 68.4km | 355.1m | 和歌山県有田市 |

| 高野山 | 46.2km | 285m | 大阪府泉南郡岬町 |

| 学文字山 | 44.7km | 212m | 大阪府泉南郡岬町 |

高野山(たかのやま)と学文字山の谷間は孝子峠方面。

西山は過去に何度か、「わざわざ歩いて」登りましたが、有名な煙樹ヶ浜や紀伊日ノ御埼灯台(日の岬)の近くの山です。

上の写真は「西山に至るまでの間に3つの海湾を越えている」という点に面白みがあります。

神戸市と泉南郡岬町の間(大阪湾)、和歌山市と海南市の間(和歌浦湾)、有田市と日高郡由良町の間(紀伊水道)の3つの海湾。

また、相当分かりにくいですが、広川明神山風力発電所、由良風力発電所の風車も写っています。

写真には明神山の山名が2座見えますが、目立つ手前の明神山は有田市に所在する明神山で、その左後方に見える明神山は白馬山脈の支尾根にあり、そちらに風力発電所が建設されました。

和歌山の広川明神山風力発電所を遠望

神戸の菊水山から和歌山の広川明神山風力発電所、由良風力発電所を遠望する。

こちらもトリミングした写真を掲載しておきます。

上の写真からすぐ左には有田川ウインドファームも見えていました。

和歌山の有田川ウインドファームを遠望

六甲山系西部の菊水山から和歌山の有田川ウインドファーム、千葉山を遠望する。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 |

|---|---|---|---|

| 千葉山 | 68.6km | 541.6m | 和歌山県有田郡有田川町 |

| 白倉山 | 67.4km | 454.7m | 和歌山県海南市 和歌山県有田市 |

| 札立山 | 47.0km | 349.1m | 大阪府泉南郡岬町 和歌山県和歌山市 |

| 飯盛山 (和泉飯盛山) (泉南飯盛山) | 45.3km | 384.4m | 大阪府泉南郡岬町 |

千葉山(せんばやま)も好展望地として知られています。

大阪湾の対岸に見えているのは岬町の淡輪港のあたり。

写真に写る飯盛山について、私が泉南飯盛山ではなく和泉飯盛山の呼称を優先するのは河内飯盛山と対になるからです。

歴史的に見ると、和泉飯盛山の用例が先だからというのもあります。

同様の例として、神戸の周辺にお住いのハイカーさんであれば、宝塚の大峰山をご存じの方もいらっしゃるでしょう。

あの山も近年は北摂大峰山と呼ばれがちですが、摂津大峰山の用例が先にあります(そもそも宝塚市は西摂か阪神北地域では)。

視点を左へ。

関西国際空港を遠望

菊水山から関西国際空港、大阪湾を越えて生石高原、白馬山を遠望する。

四石山との間に関西国際空港の第1ターミナルビルが写っています。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 |

|---|---|---|---|

| 白馬山 | 79.5km | 957.4m | 和歌山県有田郡有田川町 |

| 生石ヶ峰 | 69.0km | 870.0m | 和歌山県有田郡有田川町 和歌山県海草郡紀美野町 |

| 大峰山 | 68.6km | 805m | 和歌山県有田郡有田川町 和歌山県海草郡紀美野町 |

| 四石山 | 45km | 384.4m | 大阪府泉南市 大阪府阪南市 和歌山県岩出市 |

大阪湾の対岸には泉南市から阪南市にかけてが見えていますが、ちょうど写真中央の谷間のあたりが山中渓方面。

大峰山は大峰山脈ではなく、長峰山脈に属する大峰山を指しています。

先にも軽く触れましたが、大峰山の呼称は各地にあり、冠称を付けないと、どの大峰山を指すか伝わりにくい。

視点を左へ。

りんくうゲートタワービルを遠望

菊水山から白馬山脈の高峰、りんくうゲートタワービル(→SiSりんくうタワー)を遠望する。

| 主な山、建築物 | 距離 | 標高 (地上高) | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 城ヶ森山 | 81.5km | 1269.2m | 和歌山県田辺市 和歌山県日高郡日高川町 | 白馬山脈最高峰 |

| 若藪山 | 80.8km | 1153m | 和歌山県有田郡有田川町 和歌山県日高郡日高川町 | |

| 臼ヶ岡山 | 81.9km | 1162m | 和歌山県日高郡日高川町 | |

| 龍門山 | 57.4km | 756.3m | 和歌山県紀の川市 | 紀州富士 |

| 三峯山 | 46.4km | 576.0m | 和歌山県紀の川市 大阪府泉佐野市 | |

| りんくうゲートタワービル (→SiSりんくうタワー) | 35.6km | (256.1m) | 大阪府泉佐野市 |

当ウェブサイトではおなじみ、白馬山脈を代表する高峰を菊水山から望みます。

城ヶ森山のレーダ雨量観測所は多くの場所から撮影できますね。

よく見ると三峯山の左下に関西国際空港へ向かう飛行機が写っています。

視点を左へ。

和歌山県最高峰の龍神岳を遠望

菊水山から龍神岳、護摩壇山など紀伊山地西部の高峰を望む。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 護摩壇山 | 81.7km | 1372m | 和歌山県田辺市 奈良県吉野郡十津川村 | |

| 龍神岳 (丸山) | 81.9km | 1382m | 奈良県吉野郡十津川村 和歌山県田辺市 | 和歌山県最高峰 紀伊山地西部最高峰 |

| 耳取山 | 82.2km | 1363m | 奈良県吉野郡十津川村 和歌山県田辺市 | |

| 千の時 | 82.4km | 1344.0m | 奈良県吉野郡十津川村 | 点名「千ノ時」 |

| 古畑山 | 80.3km | 1308.5m | 奈良県吉野郡野迫川村 奈良県吉野郡十津川村 | |

| 口千丈山 | 83.3km | 1331.3m | 奈良県吉野郡十津川村 奈良県吉野郡野迫川村 | |

| 焼山ノ太尾ノ頭 | 83.4km | 1322m | 奈良県吉野郡野迫川村 奈良県吉野郡十津川村 |

対岸は貝塚市、泉佐野市のあたりです。

和歌山県最高峰である龍神岳、護摩壇山の周辺峰もくっきり。

日没が近付いているため、一見すると、龍神岳の東西の尾根と、古畑山から伯母子岳にかけての東西の尾根が連なっているかのように見えます。

より明るい時間帯に撮影すれば分離して見えたでしょう。

護摩壇山地や伯母子山地、それに奥高野の山々を総称して、当ウェブサイトでは紀伊山地西部と大きなくくりで見ています。

整理の都合で記事を分けます。

続きは上の記事に。

余談・追記

大角木山について 烏山・湊山考

1920年(大正9年)の『山田村鄕土誌』(山田村郷土誌)に、

「面積及幅員」

東、六甲山中半國岩より西、衝原村の柱上ヶまで東西三里半、南大角木山(天王谷高座の下 西に見ゆる峯)より北、奈具町山まで三里弱にして面積九方里、本郡全面積の五分の二を占む。『山田村鄕土誌』

と「大角木山」の山名が見え、かつての兵庫県武庫郡山田村(1889年4月から1896年3月までは兵庫県八部郡山田村)の南限としています。

「天王谷」は菊水山の東部を流れる天王谷川(湊川)や周辺の地名、あるいは天王ダムや天王吊橋、山麓バイパスの天王谷ICなどに名前を残しますね。

今も高座(こうざ)や高座金清橋(こうざきんせいばし)のバス停がありますが、50年ほど前の地形図では、菊水山の東の谷間に「高座」の地名も表示されます。

「大角木山」が菊水山の山頂域や北にあたる山田村に由来するならば、「烏山」は菊水山の南にあたる烏原に由来すると考えられますが、摂津国八部郡烏原村や兵庫県八部郡湊村(→神戸市湊村→神戸市湊区→神戸市兵庫区)の歴史を調べてみても、(私には)はっきりしたことが分かりません。

「原」と「山」が対と見なせるケースは他地域でも見受けられます。

「烏原」は兵庫区烏原町の地名や、菊水山の西部を流れる烏原川、烏原貯水池に名前が残りますね。

烏原貯水池(立ケ畑堰堤)の底に多くの民家や田畑が沈んだことや、1938年(昭和13年)の阪神大水害により大きな被害を受けたこと、あるいは過去に遡り、かつて、夢野から別れて「上野」と呼ばれていた地が烏原を称するようになった、この「烏原」の地名が住蓮坊なる僧の伝説に由来することは諸誌に見えます。

住蓮は法然上人の門弟で、1897年(明治30年)の『神戸名勝案内記』や、1918年(大正7年)の『法然上人御一代記説教』によると、元は清原信国なる武士らしい(出自は他説あり)。

後鳥羽上皇の逆鱗に触れた住蓮は近江で、安楽(遵西)は京都で処され、法然や親鸞は各地に配流されました(いわゆる「承元の法難」)。

住蓮のくだりは、後世、「松虫鈴虫」の物語でも知られますが、これはどうも創作らしい。

京都東山、大文字山の山麓、法然院さんの南に住蓮山安楽寺が所在し、松虫姫と鈴虫姫の供養塔があります。

「湊山」を菊水山を含む山域の総称とする見解もあるようですが、たとえば、1918年(大正7年)の『最新 神戸市街新地圖』(神戸市街新地図)では、湊山温泉のすぐ北西、「湊山神社」が中腹に所在する丘陵を指して「湊山」としており、この地図にしたがえば、総称とするのはやや疑わしいでしょうか。

「湊山神社」は平野町獺谷の豊国稲荷神社さんか、あるいは山王町の大山咋神社さんを指すように思われますが、それらとは別に、湊山神社なる神社さんが所在したのでしょうか?

1910年(明治43年)の『神戸大觀』(神戸大観)では、「天王川、石井川の間にある丘陵を湊山といひ、全山森林で蔽われ幽邃の景に富んで居る」としており、広い範囲を指しているようにも受け取れますが、2015年(平成27年)に閉校となった湊山小学校を「山の西南」としていますので、やはり、先の丘陵に限定しているようにも思えます。

「天王溪」

天王溪は神戸停車場を距る十二丁許り奥平野村祇園神社西方の溪澗を稱す。此邊の丘山は樹木鬱蒼として繁茂し溪流亦淙々として水淸く遙に市塵を隔絕して境域極て幽邃閑雅なり。湊川の右岸に炭酸鑛泉あり沸して入浴せしむ。

(中略)

天王橋を渡りて西半丁に天淸園あり。園内廣くして多くの西洋草花を栽培し且大温室を備へたれば四季常に淸艶珍奇なる美花を賞すべく殊に小禽の妙音を奏で山羊小鳩の群れ遊べる等遊覽に適せるを以て兒女を伴ふて茲に散策を試むるも亦一興なるべし。『神戸及附近の風光』

1908年(明治41年)の『神戸及附近の風光』より。

「天王渓」の「この辺の丘山」の描写が、先の『神戸大觀』における湊山の描写とよく似ていると感じますが、いかがでしょうか。

また、その西に「天淸園」(天清園)なる遊園地(遊覧施設)が所在したことも伝わります。

その後、1915年(大正4年)版の『神戸大觀』では、湊山についての描写は削除されており、「豊國稻荷 湊山にあり天正年間片桐且元の勸請にして昔は兵庫に在りしを明治七年一月この地に移せしなり」などと見えます。

豊国稲荷神社さんは2016年(平成28年)に廃絶し、大山咋神社さんの末社として遷座されましたが、『最新 神戸市街新地圖』では、このあたりの山のみを「湊山」と見なしているのは確かです。

また、同地図では、湊山の北に連なる山域を「口一里山」、湊山から天王川を跨いだ東、祇園神社(上祇園町の祇園神社さん)の裏山を「祇園山」としています。

「口一里」は神戸の他地域でも見られる地名や山域名ですが、「一里山」は六甲山系における入会の権利を示すようです。

この件は1941年(昭和16年)に発行された『補修 神戸区有財產沿革史』(神戸区有財産沿革史)の「一里山の名稱の由來」(名称の由来)が詳しい。

明治時代に発生した「中一里山」についての争論は『山田村鄕土誌』にも記載あり。

菊水山の由来

1941年(昭和16年)の『近畿ハイキング・コース』に、

「菊水山」

湊川合戦の時に楠木勢はこの邊一帯に菊水の旗をひるがへして戰つたのでこの名がある。又城越山とも別稱する。『近畿ハイキング・コース』

と見え、菊水山の山名は、いわゆる「菊水の旗」(楠木正成の軍勢の旗紋)が由来としてます。

ただし、かつて、下総国香取郡(→千葉県香取郡下総町→千葉県成田市)に所在した同名の山と異なり、そう古くから菊水山と呼ばれていたわけではありません。

いずれも南朝ゆかりとされる点は同様ですが、成田市滑川の菊水山(菊水山城址)(菊水山古墳群)は開発により消滅しました。

そちらの菊水山は、どうやら「きくすいさん」の読みが一般的だったようです。

神戸市北区の菊水山は、長く地形図の上では無名峰でしたが、1935年(昭和10年)5月の「大楠公六百年祭」に伴い、菊水山と命名されたそうで、戦後の地形図から山名が表示されます。

1940年(昭和15年)の『東須磨校史 開校六十周年 紀元二千六百年記念誌』に「昭和10年5月20日 菊水山記念樹植樹式參加」と見え、この日に多くの学校から生徒さんらが集まり、記念式(記念の植樹式)が行われたようですが、山頂の山名碑もこの時に建立されたものらしい。

これは地方公共団体による編纂史料に目を通せば、もう少し詳しいことが分かるかもしれません。

「神戸市文書館 神戸歴史年表」

1935年 昭和10年 5月 20日 菊水山の植樹式挙行(大楠公六百年祭記念)

https://www.city.kobe.lg.jp/information/institution/institution/document/year/syouwa/syouwa_10.html(リンク切れ)

神戸市文書館さんの年表でも、同じ日付ですね。

城ヶ越山と神戸アルプス

『近畿ハイキング・コース』では「城越山とも別称する」と見えますが、1925年(大正14年)の『登山と遊覽』(登山と遊覧)では、

「神戸アルプス」

(前略)

殆ど樹木のない裸山を約十五町程登りつめると、神戸アルプスの主峰ともいふ【高山】または【城ヶ越山】(山名は各登山會が命名したので確たる名を持たぬ)四五八米突の頂上に着く、卽ち神戸アルプスは鍋蓋山から此山に至る間の名稱で、山頂の眺望雄大山嶽氣分を味ふには恰好の行樂である。『登山と遊覽』

と見え、城ヶ越山や高山の称については「登山会が命名した」としています。

この標高458mの城ヶ越山は他誌にも山名が見えますが、現在の菊水山を指すことは明白です。

広義の「神戸アルプス」は再度山や高雄山、あるいはさらに摩耶山まで含めることもあるようですが、狭義の「神戸アルプス」は、現在の地理院地図に見える「城ヶ越」から鍋蓋山に連なる尾根筋に限定したようです。

まとめておきますと、この山は、かつて、大角木山と呼ばれていたようですが、そのローカルな呼称は当時のハイカー間では知名度がきわめて低かったようで、大正時代頃の登山会により城ヶ越山や高山と命名された、さらに、1935年(昭和10年)に菊水山と命名され現代に至る、という経緯だと考えられます。

関連記事 2013年12月 菊水山から四国山地などを眺望・遠望

- 神戸の菊水山から和歌山の風力発電所、あべのハルカスを遠望

- 神戸 菊水山から西島、小豆島、岡山の児島半島や金甲山を遠望

- 六甲山系 菊水山から四国の石鎚山脈、法皇山脈と夕日を撮影

- 神戸市 六甲 菊水山から明石海峡大橋と四国の剣山、三嶺を遠望

菊水山(地理院 標準地図)

「菊水山(キクスイヤマ)(きくすいやま)」

標高458.6m(三等三角点「下谷上」)

神戸市北区

最近のコメント