2016年(平成28年)10月の話。

この日は古道「如意越(にょいごえ)」をハイキング。

滋賀県大津市の長等山(ながらやま)を経て、京都市左京区の如意ヶ岳(如意ヶ嶽)(にょいがたけ)へ縦走。

当初は大文字山(だいもんじやま)の山頂で京都西山に沈む夕日を拝む予定でしたが、道中で何度も脇道に逸れた影響は大きく、「如意越」の大津市側から京都市側へ入り、灰山(灰山遺跡、灰山城跡)の南を通過し、如意ヶ岳の管理道へ出たあたりで夕暮れ時を迎えてしまいました。

残念ながら、このペースでは日没までに大文字山を登頂するのは困難です。

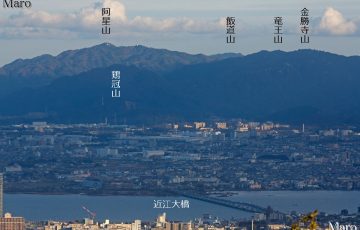

どうしたものか迷いますが、ガードレールの脇から近江大橋が見える展望地周辺の状況が変化したことにより、遠く大阪方面まで見晴らせるようになったことを思い出し、そちらから夕景や夜景を眺めることに。

長等山を過ぎて京都市側に入った話は前回の記事に。

今回はその続きですが、灰山庭園周辺の話は過去の記事で何度も取り上げていることもあり、大きく端折っています。

灰山からガードレールの下を抜けて如意ヶ岳の管理道に入り、如意ヶ岳の山頂方面へ向かって登ります。

ハイカーの間では大津航空無線標識所と呼ばれることが多い、大阪航空局の大津VOR/DMEに至る管理道は舗装された車道ですが、一般車両は通行できません。

間もなくガードレールの脇から琵琶湖や近江大橋が見える地点に出ます。

ここは初日の出展望地としても知られていますね。

上の記事でも周辺を紹介していますので、詳しくはそちらを。

※

如意ヶ岳の山頂に設けられた運輸省大阪航空局の航空保安施設として、大津VORは1970年(昭和45年)1月から、大津DMEは1974年(昭和49年)12月から供用が開始されました。

局としては「大津」を冠していますが、その所在地は京都市左京区です。

それ以前の地形図には描かれませんが、1970年(昭和45年)修正、1972年(昭和47年)発行の二万五千分一地形図「京都東北部」で車道が如意ヶ岳の山頂を通過する形で延伸されており、1972年(昭和47年)修正、1974年(昭和49年)発行の二万五千分一地形図「京都東北部」で如意ヶ岳の山頂に建物が表示されます。

供用が中断された時期がありますが、後に再開され、中央省庁再編後は国土交通省大阪航空局の航空保安無線施設(大津VOR/DME)として運用。

↓

追記しておくと、大津VOR/DMEが廃止され、如意ヶ岳山頂の局舎や設備が撤去されるらしい。

付近は「イシダの森」として整備が進んでいますが、あの土地そのものはどうなるのでしょうね。

2013年(平成25年)12月に撮影した積雪時の外観写真は上の記事に。

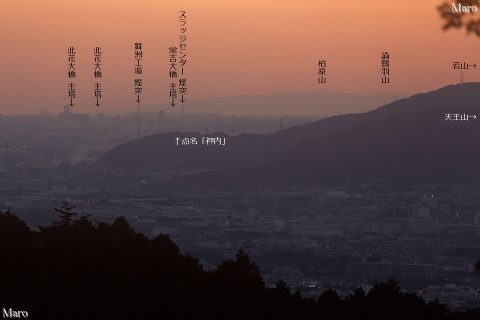

如意ヶ岳の近江大橋展望地。琵琶湖の夕景・夜景。鈴鹿中南部を遠望。京都市左京区。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 雨乞岳 | 50.5km | 1237.6m | 滋賀県東近江市 滋賀県甲賀市 | |

| 鎌ヶ岳 | 53.9km | 1161m | 三重県三重郡菰野町 滋賀県甲賀市 | |

| 仙ヶ岳 | 52.0km | 961m | 三重県亀山市 三重県鈴鹿市 滋賀県甲賀市 | |

| 阿星山 | 21.7km | 692.9m | 滋賀県湖南市 滋賀県栗東市 | |

| 竜王山 | 18.4km | 604.5m | 滋賀県栗東市 | 金勝アルプス |

上の写真は日没後に撮影しています。

昔は管理道から琵琶湖の南部以外は見えず、ガードレールの切れ目から少しばかり斜面を下ったあたりから右手に山科盆地が見えていましたが、いつの間にやら斜面を下らずとも金剛山が見通せるようになっていました。

ただし、管理道から大阪方面は見えにくいです。

ガードレールの切れ目から急斜面を下っていくと、藤尾の林道と長等山(~三井寺方面)の分岐に出ます。

長等山方面は管理道の下、山腹沿いに崖上を伝う道で、昨年の末(2015年12月)と今年のはじめ(2016年1月)に付近を歩いた際、昔より踏み跡が明瞭になっていることに気付きました。

樹木の枝も払われていたので、おそらくは山腹の山道が、現在、整備が進められている古道「如意越」のコースとして採用される(された)のだろうと考えていますが、異なるかもしれません。

灰山の南、関電巡視路の分岐で合流します。

この斜面を下る道中、まず山科盆地と大阪の高層ビル群を見晴らせるようになり、さらに下っていくと(かなり下る必要があります)、視界ぎりぎりですが、淡路島の南東端部を見通せる地点に出ます。

急な下りで足場は悪く、休憩には適しませんが、「大文字山ではなく如意ヶ岳から淡路島を見通せる」貴重な展望スポットです。

大文字山は明確に京都市の山といえますが、如意ヶ岳の一部と見なせる山域は大津市にも跨っており、この地点から東に0.4km程度で府県境に達します。

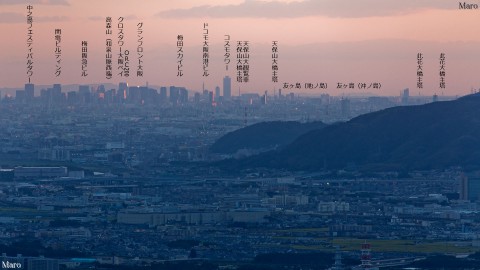

「如意越」如意ヶ岳の展望。京滋府県境から西に0.4km地点。

眼下に山科盆地、遠くに生駒金剛和泉の山並み、大阪の街並み、淡路島の島影まで一望。

| 主な山、建築物 | 距離 | 標高 (地上高) | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 高塚山 | 6.1km | 484.9m | 京都市伏見区 | |

| 鳩ヶ峰 | 19.4km | 142.3m | 京都府八幡市 | |

| 金剛山 (葛木岳) | 67.6km | 1125m | 奈良県御所市 | 金剛山地最高峰 |

| 生駒山 | 39.8km | 641.9m | 奈良県生駒市 大阪府東大阪市 | 生駒山地最高峰 |

| 葛城山 (和泉葛城山) | 82.4km | 858m | 和歌山県紀の川市 大阪府岸和田市 大阪府貝塚市 | |

| あべのハルカス | 50.1km | (300m) | 大阪市阿倍野区 | |

| 大阪府咲洲庁舎 | 56.6km | (256m) | 大阪市住之江区 | コスモタワー |

左下の盆地部が山科盆地で、生駒山を中心に左(東)が山城南部や奈良方面、右(西)が大阪方面。

高塚山の陰となるので醍醐山は見えませんが、左端の連なりは醍醐山地です。

大文字山の山頂から眺めるより伏見桃山城の場所は分かりやすいものの、大文字山に遮られるため西向きは開けておらず、京都盆地の全体は見晴らせず、京都市街の中心や京都タワーも見えません。

当然ながら、沈む夕日は拝めず、愛宕山も見えません。

また、大文字山の山頂より標高が50~60mほど低い影響は意外に大きく、計算上、大文字山の山頂から見通せる友ヶ島や四国も見えません。

つまるところ、この展望地は大文字山の山頂より「見えない」ものが多いのですが、ただ一点、淡路島の見え方が優れていると感じます。

これは私にとっては何ものにも代え難い眺望です。

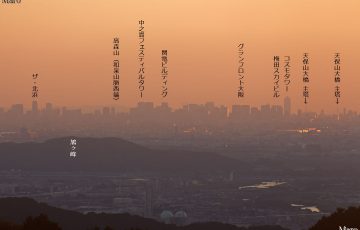

京都の如意ヶ岳から淡路島最高峰の諭鶴羽山(ゆづるはさん)や大阪港の舞洲周辺を遠望する。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 諭鶴羽山 | 127.2km | 607.8m | 兵庫県南あわじ市 | 淡路島最高峰 |

| 柏原山 | 118.0km | 568.7m | 兵庫県洲本市 | |

| 三角点132.5m (神内山) | 22.7km | 132.5m | 大阪府高槻市 | 点名「神内」 上牧駅の西 |

大文字山の山頂から西山の稜線越しに淡路島南東部の諭鶴羽山地を遠望できますが、経度が東にずれる如意ヶ岳からであれば、間を山に遮られることなく、水平線(地平線)の向こうに浮かぶ淡路島の島影を拝めます。

これは比叡山からの見え方と似ていますが、如意ヶ岳は視点(立脚点)が低いので、大阪湾の海面は見えにくいようです。

大文字山の山頂から淡路島南東部を撮影した写真は上の記事に、

比叡山四明岳のビュースポットから淡路島南東部を撮影した写真は上の記事に、それぞれ写真を掲載していますので、興味が湧いた方は比較してみてください。

なお、大文字山からであれ、如意ヶ岳からであれ、それに比叡山からであれ、淡路島南東部の諭鶴羽山地は見えますが、淡路島北部や明石海峡は見えません。

撮影地点から諭鶴羽山は見えますが、水平線の向こうに沈むため、淡路島南東端にあたる成ヶ島や生石鼻の先、紀淡海峡の海面も見えません。

大文字山の山頂から此花大橋の主塔は見えますが、舞洲工場や舞洲スラッジセンターの特徴的な煙突、それに常吉大橋の主塔は見えません(厳密に申し上げれば、舞洲工場の煙突の先端のみ大文字山の山頂からでも見えます)。

これら大阪北港周辺の構造物が見えるのは如意ヶ岳ならではです。

空気も澄んだ秋の空、結果的に、この日は如意ヶ岳から夕景を眺めて正解だったといえるでしょう。

上の写真では高槻市の若山の山頂や、その手前に重なる天王山の山頂がぎりぎり見切れていますが、構図を誤らなければ両山の山頂は撮影できます。

しかしながら、小塩山やポンポン山など、他の京都西山や北摂山系の主だった山々は見えません。

上牧駅(阪急電鉄京都本線上牧駅)の西側に所在する、四等三角点「神内(こうない)」の山(標高132.6m)の場所を示しておきましたので、地図の参考用に。(→「測地成果2024」により、132.5mと改定)

このピークは京都の東山側から目立ちますが、現地は「神内」の標しか見当たらず、現状では明確な「山名」を見出せません。

(→『太平記』巻第三十二「神南合戦事」に名が見える「山崎ノ西神南ノ北ナル峰ニ陣ヲ取給フ」山が当地らしく、地元では「神内山」と呼んでいらっしゃるそうです)

整理の都合で記事を分けます。

続きは上の記事に。

後年、こっそり追記。

当地に限らず、北方から常吉大橋や舞洲の煙突が見える地点は、夢洲で開催される「2025年日本国際博覧会」(大阪・関西万博)の打ち上げ花火を見通せる地点でもあります。

事前に問い合わせがあったので、こちらでも。

追記終わり。

関連記事 2016年10月 如意越・長等山ハイキング

- 長等公園 桜広場から伊吹山を遠望 上栄町駅~高観音近松寺

- 大津 長等公園~小関越~如意越 ツリフネソウやミゾソバの花

- 如意越古道で長等山ハイキング 小関峠~坊越峠 霊仙山を遠望

- 長等山三角点~如意越 ついに如意ヶ岳周辺にヤマビル山蛭が

- 京都の如意ヶ岳から淡路島最高峰の諭鶴羽山を遠望 如意越古道

- 京都の如意ヶ岳から大阪の高層ビル群や金剛山、生駒山を遠望

如意ヶ岳(地理院 標準地図)

「如意ヶ岳(ニョイガタケ)(にょいがたけ)」

標高472m

京都市左京区(山体は滋賀県大津市に跨る)

最近のコメント