今月の上旬、つまり、2015年(平成27年)10月の上旬は空気が澄んで遠くまで見えやすい日が続いていました。

とくに10月3日は京都側から紀伊山地の高峰が明瞭に見えており、9月の下旬、上賀茂から大峰山脈を遠望した日より好条件といえる日でした。

10月3日は京都タワーの塔体がピンク色にライトアップされる日で、この気象条件であれば、船岡山からピンク色のタワーと、その後方に浮かび上がる大峰山脈の稜線を併せて撮影できるのではないかと考えます。

しかしながら、草木が伸びた影響で、近年、船岡山公園の山頂(三角点広場)の展望環境は今ひとつ。

木々の合間に京都タワーや伏見桃山城が見えることは分かっていますが、大峯の高峰を広く見通せるかどうかあやしく。

そこで、現状確認のため、建勲神社さんにお参りがてら、昼間のうちに訪れてみることに。

すると、展望地のベンチの前を遮っていた枝が大きく払われており、すっかり見晴らしが良くなっていました。

8月の下旬、遠くで打ち上げられた花火を撮影するために船岡山を登った夜は相変わらずでしたので、その後に伐採されたのでしょう。

爽やかな秋晴れの下、眼前の街並みから遠くの山並みにまで広がりを見せる景色を楽しみます。

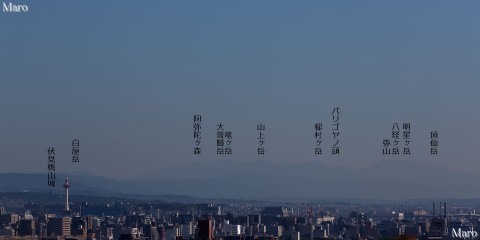

船岡山から京都の向こうに大峰山脈(大峯・大峰山)、近畿地方最高峰の八経ヶ岳を遠望する。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 白屋岳 | 79.6km | 1177.0m | 奈良県吉野郡川上村 | |

| 阿弥陀ヶ森 | 90.7km | 1680m | 奈良県吉野郡天川村 奈良県吉野郡川上村 | |

| 大普賢岳 | 92.2km | 1780.1m | 奈良県吉野郡天川村 奈良県吉野郡川上村 奈良県吉野郡上北山村 | |

| 竜ヶ岳 | 90.3km | 1725m | 奈良県吉野郡天川村 | |

| 山上ヶ岳 | 89.2km | 1719.4m | 奈良県吉野郡天川村 | |

| 稲村ヶ岳 | 90.5km | 1726.1m | 奈良県吉野郡天川村 | |

| バリゴヤノ頭 | 91.9km | 1580m | 奈良県吉野郡天川村 | |

| 弥山 | 96.5km | 1895m | 奈良県吉野郡天川村 | |

| 八経ヶ岳 (八剣山) (仏教ヶ岳) | 97.2km | 1915.1m ※処置保留 | 奈良県吉野郡天川村 奈良県吉野郡上北山村 | 近畿地方最高峰 奈良県最高峰 大峰山脈最高峰 |

| 明星ヶ岳 | 97.5km | 1894m | 奈良県吉野郡天川村 奈良県吉野郡上北山村 奈良県五條市 | |

| 頂仙岳 | 95.2km | 1717.6m | 奈良県吉野郡天川村 |

上賀茂「大田の小径」から遠望するより大峰山脈までの距離は短くなるものの、さらなる低所から京都タワーや伏見桃山城と同じ構図に収めることができる点が魅力的です。

上の写真に限って焦点距離200mmのレンズ(+35mmフルサイズのデジタルカメラ)で撮影していますが、これは一般的な便利ズームでカバーできる範囲でしょう。

とくに焦点距離の長い望遠レンズは持ち合せていない、という方でも十分に撮影できるでしょうから、遠景や遠望に興味が湧いた方は船岡山から撮影してみてください。

ただし、京都側から大峰山脈の稜線が浮かび上がるように見える日は限られており、いつでも明瞭に見えるというものではありません。

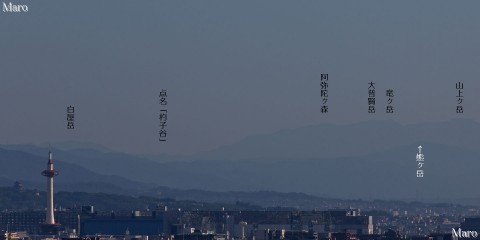

視点を右へ。

船岡山から大峰山脈西部、西吉野の山々、甘南備山、東寺さんの五重塔、京セラ本社ビルを遠望する。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 標高点1287m峰 | 94.7km | 1287m | 奈良県五條市 奈良県吉野郡天川村 | 天和山の東1.2km |

| 天和山 | 94.9km | 1284.8m | 奈良県五條市 奈良県吉野郡天川村 | |

| 下辻山 | 99.9km | 1306.1m | 奈良県五條市 奈良県吉野郡十津川村 | |

| 高城山 | 89.4km | 1111.2m | 奈良県吉野郡天川村 奈良県五條市 | |

| 白石山 | 92.0km | 1119.8m | 奈良県吉野郡天川村 | |

| 白六山 | 97.1km | 1189.4m | 奈良県五條市 | |

| 唐笠山 | 94.0km | 1118.2m | 奈良県吉野郡天川村 奈良県五條市 | |

| 甘南備山 (甘南備山 雄山) | 25.5km | 221m | 京都府京田辺市 |

京都側からだと大峰山脈の中核部より西部の山々のほうが見えにくく、色薄く曖昧に感じるのは相変わらずです。

遠目には一本の稜線のようにも感じますが、そう単純なつくりではなく、西吉野村、大塔村、天川村、さらに十津川村あたりの山々が複雑に入り組んで見えています。

とくに、下辻山の周辺は船岡山から見える最遠の地だと思われますが、より厳密に調べれば別の結果が出るかもしれません。

いずれにせよ、京都盆地の標高100mそこそこの低所から、遥か遠く十津川村の山が見えているのは驚くべきことでしょう。

なお、下辻山の展望地は「京都五山送り火」の超遠望スポットでもあります(「舟形」の火床まで約103km)。

下辻山の左手前には京セラ本社ビルが見えており、やや分かりにくいですが、さらに左手前には東寺さんの五重塔の姿も。

京セラ本社ビルの右には遠くからでも目立つNTTドコモ京都ビルとNTTコミュニケーションズ京都南ビル(赤白の塔)が並んで見えています。

一般的に、京都市には地上高100mを超える高層建築物が京都タワーと日本電産本社ビル(→ニデック本社ビル)しか存在しないと思われていますが、京セラ本社ビルの地上高が95mであることを踏まえると、ビル上部の電波塔込みであれば、NTTドコモ京都ビルとNTTコミュニケーションズ京都南ビルも地上高100mを超えていると推測できます。

もちろん、ビルそのものの軒高は100m未満です。

余談ながら、室町時代に建立された相国寺さんの七重大塔は36丈(約109m)の高さを誇ったとされますが、この塔は落雷による火災で消失しています。

もし現存していれば、七重塔は東寺さんの五重塔を上回る日本一高い木造の層塔(仏塔)であり、近く遠くの山の上から目立って見える京都のランドマークとして親しまれていたでしょう。

同じ時期、足利義満は金閣舎利殿だけではなく、北山殿(鹿苑寺さん)に七層大塔(北山大塔)を建立したと伝わりますが、こちらも落雷により炎上。

また、平安時代に建立された白河法勝寺の九重塔(八角九重塔)は、相次ぐ戦乱で寺院ごと廃れてしまい、現在、その跡地は岡崎の市立動物園となっています。

平安時代末期に成立した『今鏡』には「白河の御寺も勝れて大きに、やおもてこゝのこしの塔など建てさせ給ひ」と見え、九重塔の様式を「やおもてここのこし」、つまり、「八面九層塔」としています。

現存していれば、平安神宮さんの近代的な大鳥居と並び、こちらも多くの山の上から目立って見えたでしょう。

船岡山から見て京田辺市の甘南備山はおおむね真南にあたります。

平安京の造営にあたり、船岡山を北の基点、甘南備山を南の基点とし、その両者を結ぶ線を都の南北の基線たる朱雀大路(千本通)とした、とする説があります。

裏付けとなる一次史料が見当たらないため、「甘南備山を南の基点とした」という話じたいは「そういう俗説もある」の域を出ることはありませんが、とくに遮るものがないことから、平安京が選定された時代にも船岡のあたりから甘南備山まで見えていたのは確かでしょう。

ただし、船岡山も甘南備山もなだらかな丘陵であり、とくに、甘南備山から船岡山を見ると後方に所在する京都北山に紛れてしまいます。

辻褄合わせのため、さまざまな説が唱えられましたが、いずれも結論ありきで附会した説にすぎません。

長い歴史の中で、受容される伝説も数多く生じましたが、それらが歴史的な事実であるかは別問題です。

さらに視点を右へ。

京都・船岡山から金剛山、生駒山、交野山を遠望する。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 湧出岳 | 69.3km | 1111.8m | 奈良県御所市 | |

| 金剛山 (葛木岳) | 69.0km | 1125m | 奈良県御所市 | 金剛山地最高峰 |

| 生駒山 | 40.4km | 641.9m | 奈良県生駒市 (大阪府東大阪市) | 生駒山地最高峰 |

| 交野山 | 28.2km | 341m | 大阪府交野市 | 河内富士 |

ピントが合っていないのか、撮影時にぶれたか、太陽の光の差し方か、大気の揺らぎの影響か、何が原因が定かではありませんが、生駒山が妙にぼやけています。

生駒山の右下には国会議事堂(のように見える大阪工業大学さんの枚方キャンパス)が写っていますね。

上の写真の右手には八幡市の鳩ヶ峰(男山)、その遠方には和泉山脈の一部が見えますが、船岡山から大阪の高層ビル群は見えません。

船岡山から男山、生駒山を撮影した分かりやすい写真は上の記事に……、

後日、再訪した際、和泉山脈を撮影した分かりやすい写真は上の記事に掲載していますので、展望に興味がある方は合わせてどうぞ。

見晴らしが回復した船岡山の山頂(京都市北区)から南向きの眺め。

京都の風景、街並み、京都タワー、大峰山脈、甘南備山、金剛山、生駒山を見渡します。

手前との兼ね合いで明るく撮影しているため、空が白んで見えますが、実際には澄んだ青空が広がっていました。

見える街並みは京都でも北西部から南部寄りの地域です。

船岡山から南向きを広角的な視野で見ると、甘南備山よりも、その右の小高い山(河内国と山城国を分ける高ヶ峰)のほうが目立ち、さらに申し上げれば生駒山のほうがより目立ちます。

古人がどのように考えていたかまでは分かりかねますが、甘南備山が真南で目立って見える、とは感じません。

京都市南部クリーンセンターの紅白の煙突はどちらかといえば遠くからでも目立つので、京都タワーや京セラ本社ビルと合わせて場所を示しておきます。

↓

追記。

2019年(令和元年)9月30日に新しい南部クリーンセンター(第二工場)が竣工しました。

その後、2021年(令和3年)4月1日に従来の南部クリーンセンター(第一工場)が稼働終了し、今後は第二工場が南部クリーンセンターと扱われます。

したがって、本記事に掲載する写真で「南部クリーンセンター」と示す建築物は、現在(2021年4月以降)の「南部クリーンセンター」ではありません。

分かりにくいですが、あしからずご了承ください。

追記終わり。

船岡山から京都タワー、伏見桃山城、奈良若草山方面、音羽三山、その向こうに大峯・山上ヶ岳を遠望する。

| 主な山、建築物 | 距離 | 標高 (地上高) | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 三角点1166.6m峰 | 89.6km | 1166.6m | 奈良県吉野郡川上村 | 点名「杓子谷」 伯母谷覗の北東1.8km |

| 熊ヶ岳 | 64.9km | 904m | 奈良県宇陀市 奈良県桜井市 | 音羽三山 |

| 京都タワー | 5.9km | (131m) | 京都市下京区 |

山上ヶ岳の左手前で目立つ山影は竜門山地の山々で、とくに音羽三山(熊ヶ岳、経ヶ塚山、音羽山)が重なるように見えています。

奈良の若草山から京都方面も見えるため、こちらから向こうも見えるはずですが、これがなかなか分かりにくく。

三等三角点「杓子谷」の山(標高1166.7m)の手前、山城南部や笠置山地の山々に紛れていますが、よく見ると若草山のあたりが開けています。(→「測地成果2024」により、三等三角点「杓子谷」の標高は1166.6mと改定)

まず分からないでしょうから、上の写真では位置を示していませんが、参考程度に。

天竺平の南に所在する三角点「杓子谷」の周辺には「杓子ヤ谷」や「杓子ヤ平」の地名が残り、近江国から訪れた木地師が杓子を作ったとする言い伝えがありますが、具体的な山名が分かりません。

記事の冒頭でも述べたように、この日は京都タワーのライトアップを撮影しようと考えていましたが、冬場であればともかく、10月の上旬に船岡山から大峰山脈の稜線が明瞭に見える日は珍しく、少し悩んでしまいます。

大文字山から大峯を撮影しつつ、京都タワーも撮影しようかと考えましたが、何を血迷ったのか、この後、「個人的な宿題」を年内に片付けるべく、とある場所へと向かいました。

そちらからも美しく浮かび上がる大峯の夕景を撮影できましたが、残念ながら京都タワーは見えない山の上。

何をやってるのと言われそうですが、その話は機会があれば……。

追記。

この日、船岡山の後に訪れた地で撮影した写真は上の記事などに掲載しています。

夕暮れ時もなかなかの好条件でした。

船岡山(地理院 標準地図)

「船岡山(フナオカヤマ)(ふなおかやま)」

標高111.4m(三等三角点「船岡山」)

京都市北区

最近のコメント