2016年(平成28年)10月の話。

長等山周辺で気になることが数点あり、近年、整備された古道「如意越(にょいごえ)」をハイキング。

「如意越」は山中越と小関越の間、如意ヶ岳(如意ヶ嶽)の山中に通じていた山道で、大津から京都へ抜けるに際し、山科まわりとなる東海道のバイパスとしての役割を果たしていた時期もありました。

三井寺さん側から長等山(ながらやま)を登るのが、いわば正しい如意越の道のりといえますが、この日は小関越のピークである小関峠から長等山に取り付くことに。

滋賀県大津市の長等公園から小関越に入り、百々川の沢沿いや小関峠の付近に咲く小さなお花を観察します。

小関越に群生する植物の話は前回の記事に。

今回はその続きです。

ただでさえ出発時刻が遅かったうえ、のん気に秋の山野草を撮影していたら日が大きく傾いてしまいました。

日暮れは大文字山の山頂で迎えたいと考えていましたが、澄んだ秋晴れの空とは裏腹に、どうも時間的な雲行きがあやしくなってきます。

目次

如意越古道ハイキング

小関峠(小関越のピーク)

小関峠地蔵さんにお参り。長等山や逢坂山の取付点。滋賀県大津市。

小関峠地蔵さんをお祀りする地蔵堂(喜堂)の裏手から逢坂山(相場山)を登れますが、この日は小関越の道を挟んで向かい側の長等山を登りました。

峠の東と西、どちら側からでも長等山に取り付けますが、西側のほうが分かりやすいでしょう。

上の記事に写真を掲載していますが、峠の西側に「別所国有林」を示す看板が立っており、そちらから入山しました。

三井寺さん側から取り付くのが、整備された古道「如意越」の正規のコースで、大津市の三井寺~坊越峠~長等山分岐~と続き、京都市に入って灰山~如意ヶ岳に至りますが、小関峠から登るコースでも坊越峠で古道「如意越」と合流します。

目印となるテープ類は少ないですが、道なりに登れば迷うことはないでしょう。

坊越峠の手前あたりで右手(東)に林道が並走しますが、こちらは三井寺さんの私道で立入禁止となっています。

坊越峠で如意越と合流

坊越峠。古道「如意越」三井寺・小関峠・藤尾神社・長等山の分岐。滋賀県大津市。

「坊越峠」とされる4叉路ですが、ハイカーが通行できない林道も含めれば6叉路です。

ハイカーの間で、この4分岐は「三井寺岐れ」などと呼ばれていました。

坊越峠の現況。古道「如意越」の「三井寺→」道標。

東には「如意越」の道標が設置されており、三井寺さん側へ下山できます。

左手に見える「入山禁止」標は林道です。

私は2015年(平成27年)3月1日付の京都新聞さんの報道で「如意越」が整備されることを知りましたが、インターネット上の元記事は消えているようです。

当時の記事の見出しは「三井寺~京都の古道『如意越』復活へ 大津の市民グループ」で、「道の整備や道標設置、トレイルのコース設定などに取り組みたい」「如意越と一部異なるルートも通る」といった内容でした。

「一部異なるルートも通る」のは、如意ヶ岳の周辺など、通行できない場所の問題もあるのでしょうか。

また、少し前の記事でも申し上げましたが、同じ「如意越」を称する山越であっても、その道のりは時代によって異なると考えられ、今となっては判然としない部分も多く、どのコースを採用なさるのか興味がありました。

続報記事を見るかぎりでは、京都市側に入った後、如意寺の本堂跡(おねがい観音さん)を経て談合谷から鹿ヶ谷の霊鑑寺さんへ抜けるコースのようですが、現状では京都市側に「如意越」の道標は見当たりません。

史料と地図で見る如意越

近江国側(滋賀県側)の地誌である『近江國輿地志略』(近江国輿地志略)には、

「如意越」

是三井寺より、山城國鹿か谷へ出るの道也。『近江國輿地志略』

と見え、山城国側(京都府側)の地誌である『雍州府志』にも、

「如意ガ嶽」

自二此嶽一直赴二園城寺一是謂二如意越一『雍州府志』

と見えます。

前者は江戸時代中期、後者は江戸時代前期に成立しており、いにしえ如意ヶ岳の山中に存在した三井寺別院の如意寺が廃れた後も知られる道だったようです。

『雍州府志』では如意寺と聖護院門跡や三井寺(園城寺)の関係についても触れており、『近江國輿地志略』では「如意寺は長等山で最高の処」だとしています。

今でも聖護院関係の修験者さん(本山修験宗の山伏さん)を大文字山の山中でお見掛けします。

かつては聖護院門跡も三井寺を総本山とする天台宗の寺門派に属していました。

さておき、古道「如意越」を整備された方々に感謝いたします。

広大な如意ヶ岳の周辺山域のうち、京都市側(大文字山側)と比べると、大津市側(長等山側)の山行記録は少ない印象を受けますので、当方でも軽く紹介しておきます。

小関越~坊越峠~古道「如意越」~長等山~三角点「別所」のルートログ。

現行の地理院地図(標準地図タイル)を利用して作製しています。

坊越峠で三井寺さん側からの道と合流し、「如意越」を北の長等山へ向けて登ります。

この後、長等山(標高点354mの長等山)、三等三角点「別所」の山(標高370.1mの三角点峰)、皇子山(標高点408mの皇子山)などをうろうろした後、京都市側の山々まで縦走しました。

とくに示していませんが、京都市側に入って最初の小ピークが灰山(灰山遺跡、灰山城跡)です。

「~mの○○山」のような書き方をしたのは、このあたりの山々は山名が複雑で、人によって呼び名が異なるからです。

「如意越」を整備なさった方々により、標高点354m峰に「長等山」の山名標が設置されましたので、今後は長等山として確定されるでしょう。

以前の記事でも申し上げましたが、地形図では陸地測量部時代から354m峰を長等山としていますので、これが適切だと考えられます。

ただし、長等山には「長く等しきの意もある」ので、周辺の山域をも「長等山」と呼んでも誤りとはいえず、広く「長等山系」と見なしています。

上のログで、別所三角点(長等山三角点)と皇子山の間で少しばかり寄り道しているのがお分かりでしょうか。

これが、今回の記事の冒頭で申し上げた「気になることが数点あり」の1つです。

寄り道した先に珍しい何かがあるというわけではなく、ただの確認に過ぎませんが、私にとっては意味がある行動でした。

その話は次回以降に。

追記しておきますと、「測地成果2024」により、三等三角点「別所」の標高は370.0mと改定されました。

「如意越の道」を登山

坊越峠の「如意越の道」標。長等山の登山道。

坊越峠で三井寺や藤尾からの道を合わせ、北の「如意越の道」を登ります。

この区間はやや急で、滑りやすい露岩も見えますので、下りは少し慎重に歩くほうが良いでしょう。

この日、長等山ですれ違った方は熊鈴を鳴らしていらっしゃいました。

ひと昔前であれば、大文字山や如意ヶ岳でクマを警戒するなんて考えにくい話でしたが、比叡平や田ノ谷峠、あるいは小関峠でも目撃された今となっては無理もありません。

数年前、比叡山の南部山域でツキノワグマが捕獲されたのは事実ですが、長等山の周辺にも生息しているか(行動範囲を広げたか)は、明確な痕跡が見付かるか、捕獲例が出るまでは断定できないと考えています。

もちろん、山を歩くハイカーが各々で警戒するに越したことはありません。

児石(ちごいし)。長等山の南。如意越の道。

児石の由来は分かりかねますが、『近江國輿地志略』には、

「烏帽子岩」

「兒岩」

皆長等山の頂にあり、其形を似れるを以て名づくるなり。『近江國輿地志略』

と見え、古くは長等山の山頂に「烏帽子岩」や「児岩」なる岩があったようです。

現在の児石は石仏としての性質を与えられているように見えますね。

児石を過ぎ、左手の金網の向こうに電波塔の施設が見えれば、長等山山頂の分岐まであと少しです。

この道のりは園城寺町と藤尾奥町の境界ともなっており、山の下は西大津バイパスの長等トンネルが通じています。

滋賀県大津市 長等山(三井寺山)

古道「如意越」。長等山山頂・如意ヶ岳・三井寺の分岐。

長等山の分岐に出ます。

南の三井寺側(坊越峠側)から登ってきました。

東に向かえば数分で長等山を登頂できますが、長等山の山頂は「如意越」のコースから外れており、いわば「寄り道」扱いです。

西の「如意越」の道を取れば、やがては京都市に入り、ややロングコースですが大文字山まで縦走できます。

京都市側の山々まで登る気がしない場合、道中の分岐で藤尾側へエスケープし、小関峠まで戻れば一周できます。

「如意越の道」はテープ類が少ない印象を受けますが、この地点には目立つピンクテープが付けられています。

それで思い出しましたが、最近、どこぞの山域でテープを片っ端から切る(外す)方がいらっしゃる、らしいと小耳に挟みました。

長等山の山頂。標高354m。滋賀県大津市。

三井寺さんの直接的な裏山にあたる標高点354m峰を「長等山」としています。

「長等山」は三井寺さん(園城寺)の山号でもあり、古くは「三井寺山」とも呼ばれていました。

広域的には比叡山地(比叡醍醐山地)に属し、京都市左京区の如意ヶ岳とは東西に連なっています。

長等山を三井寺山と呼んだという話や、長等山には「長く等しきの意もある」の話は上の記事に詳しく。

広義の「長等山」はきわめて広い範囲の山域を指すため、登山者にとっての「長等山」と、他の分野における「長等山」は一致しない場合があります。

長等山の山頂は狭いながらも木々の合間に琵琶湖が見え、少しばかり岩場を下れば僅かに視界が広がります。

以前は見晴らしを期待できない山でしたが、古道「如意越」の整備に合わせて切り開かれました。

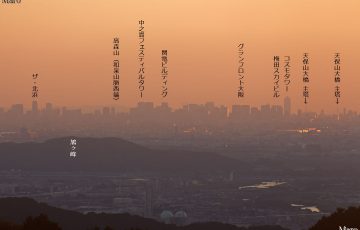

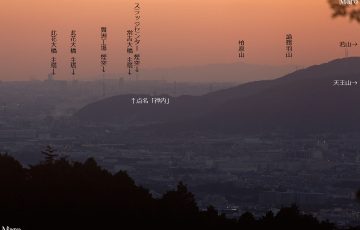

現状では北東方面が開けているのみで、湖国の風景を広く一望とはいきませんが、ありがたいことに鈴鹿北端の霊仙山を綺麗に見通せます。

下の写真は山頂から木立の隙間を縫って撮影していますので、表中の「距離」は山頂からの直線距離です(岩場からの直線距離ではありません)。

琵琶湖と霊仙山を遠望

長等山の山頂から琵琶湖、鈴鹿の霊仙山、近江八幡の鶴翼山を遠望する。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 阿弥陀岳 (阿弥陀ヶ峰) (仏返山) | 58.2km | 876m | 滋賀県米原市 | |

| 霊仙山 | 56.9km | 1094m | 滋賀県犬上郡多賀町 | |

| ソノド (霧ヶ峰) | 58.9km | 925.7m | 岐阜県大垣市 | |

| 鍋尻山 | 53.4km | 838.0m | 滋賀県犬上郡多賀町 | |

| 鶴翼山 (八幡山) | 26.0km | 271.6m | 滋賀県近江八幡市 | 最高点は約280m |

| 伊庭山 | 33.4km | 336m | 滋賀県東近江市 |

この日は遠くまで見えやすく、琵琶湖の対岸の街並みや平野部まで明瞭に眺望できました。

鶴翼山(八幡山)の中腹(山肩)にはロープウェイ山頂駅の周辺も写っていますね。

紅葉ライトアップに伴い、今年の晩秋も八幡山ロープウェーさんでは夜間特別営業が実施されるそうです(2016年11月12日から11月27日まで)。

阿弥陀岳(阿弥陀ヶ峰)の手前の「禿げ」はイワス(原石山)の採掘跡です。

伊庭山は繖山(観音寺山)の北尾根に所在し、その手前には安土山も見えていますが、伊庭山と完全に重なっていますので、肉眼でも写真でも場所は分からないでしょう。

計算上、上の写真では左端の奥に御嶽山(木曽御嶽)の山頂まで遠望できますが、ぎりぎり山頂付近を見通せるのみですので、肉眼で認識するのは難しいでしょう。

長等山の標高値について、地形図に表示される基準点は354mですが、精度が高いと考えられる「基盤地図情報(数値標高モデル)5mメッシュ」(5mDEM)では347m前後です。(→5mDEMが更新され、約350mに)

僅かとはいえ視点(立脚点)の高さが下がることに加え、間を遮る山の木立の影響も考えられることから、実際には見えないかもしれません。

近隣であれば京都市側の如意ヶ岳から御嶽山を見通せます。

送電線に遮られないため、霊仙山に限れば如意ヶ岳より長等山のほうが綺麗に見えるでしょう。

(現状では)視界が広いとはいえない長等山の展望に興味を示す方は少なそうですが、これだけでも私にとっては価値のある景観です。

長くなってきたので記事を分けます。

続きは上の記事に。

追記しておきますと、後年、長等山の展望環境が整備され、より北向きも開けました。

ゴルフ場や千石岩周辺の展望地と同様、計算上では金糞岳の奥に加賀白山まで見通せるでしょう。

また、三角点の北も「長等山テラス」として開かれましたが、僅かとはいえ、山頂より標高が下がります。

広々としており、眼下の街並みも見晴らせる素晴らしい展望地ですが、その僅かな標高差で見えなくなるものが生じるのが惜しいところですね。

ですが、8月に打ち上げられる琵琶湖の花火は綺麗に望めるでしょう。

関連記事 如意越・長等山ハイキング

すべて同日の山行記録です。併せてご覧ください。

- 長等公園 桜広場から伊吹山を遠望 上栄町駅~高観音近松寺

- 大津 長等公園~小関越~如意越 ツリフネソウやミゾソバの花

- 如意越古道で長等山ハイキング 小関峠~坊越峠 霊仙山を遠望

- 長等山三角点~如意越 ついに如意ヶ岳周辺にヤマビル山蛭が

- 京都の如意ヶ岳から淡路島最高峰の諭鶴羽山を遠望 如意越古道

- 京都の如意ヶ岳から大阪の高層ビル群や金剛山、生駒山を遠望

長等山(地理院 標準地図)

「長等山(ナガラヤマ)(ながらやま)」

標高354m

滋賀県大津市

最近のコメント