2014年(平成26年)12月17日の話。

この日は雪の様子を見に午後からAさんと京都北山へ。

雲ヶ畑岩屋橋を過ぎ、鴨川(賀茂川)の源流の1つとして知られる祖父谷川(そうだに)を遡り、祖父谷林道から桟敷ヶ岳(桟敷嶽)(さじきがたけ)を登ることにしました。

林道は無雪ながらも、谷間は日が差さないのでしょう、午後遅い時間帯であっても水たまりが凍っています。

なお、今回の記事は12月17日の時点における状況を伝えており、現状を正しく伝えていないことを先に申し上げておきます。

その後、12月18日から19日にかけて降った雪が、おそらく、桟敷ヶ岳も白く飾ったでしょう。

目次

桟敷ヶ岳の山頂 京都市北区

わずかに雪が残る桟敷ヶ岳の山頂。二等三角点「桟敷岳」。標高895.7m。京都市北区。

桟敷ヶ岳(さじきがたけ)は京都市北区の最高峰。

古くは「假庋嶽」や「桟敷嶽」などの表記も見られましたが、現代では「桟敷ヶ岳」の表記が一般的です。

「まだれ」に「支」と書く「庋(キ)」の字、”JIS X 0212″(JIS補助漢字)非対応のフォントでは表示されません。

この漢字は「お供えを置く棚」を意味しており、桟敷ヶ岳が祭祀の山と見なされていた可能性を示しています。

桟敷ヶ岳の呼称について、隠棲した惟喬親王が山上の桟敷から都を眺めた伝承に由来する説は、あくまでも伝説にすぎませんが、「松上げ」行事など、雲ケ畑(に限らず、京都北山の広い範囲)では惟喬親王に対する信仰が今も根強く、判官びいき的な感情も含め、私も惟喬親王には親しみを感じています。

祖父谷から関電巡視路で桟敷ヶ岳を登山

やや荒れてしまった祖父谷の登山口。関電巡視路。

ちょっとした事情があり、桟敷ヶ岳は今年も何度か登っています。

岩場では「つらら」を見ることができました。

氷柱や霜柱は見ることができましたが、祖父谷林道からの巡視路コースは無雪に等しく、標高800mを超えたあたりからまばらに雪が見える程度。

惟喬親王ゆかりの都眺めの岩へ

主稜線まで登り、志明院さんや薬師峠、岩茸山方面からのコースを合わせますが、山頂へ向かわず、少し寄り道を。

合流点から送電鉄塔を過ぎて北へ向かえば桟敷ヶ岳を登頂できますが、ひとまず南へ向かいます。

地形図ではこのあたり に「都眺めの岩」と呼ばれる展望地があり、そちらでひと休み。

稜線上は風が強く、はっきりとした寒さを感じるようになります。

天を見上げると、雲の流れが速く、上空でも強い風が吹いているのでしょう。

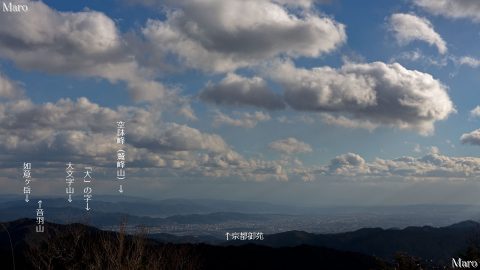

京都の街並みを一望

見晴らしが良くなった桟敷ヶ岳「都眺めの岩」から京都を望む。

かつて、悲運の皇子として知られる惟喬親王や、親王と親交を結んでいたと考えられる六歌仙について学んでいた頃、よく桟敷ヶ岳を登っていましたが、その当時は京都方面の展望は期待できず、親王ゆかりの「都眺めの岩」の名が泣いていました。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 |

|---|---|---|---|

| 空鉢峰 (鷲峰山) | 40.1km | 682m | 京都府相楽郡和束町 |

| 音羽山 | 23.4km | 593.0m | 京都市山科区 (滋賀県大津市) |

| 如意ヶ岳 | 18.4km | 472m | 京都市左京区 |

| 大文字山 | 17.4km | 465.2m | 京都市左京区 |

遠くの空は霞んでおり、条件としては今ひとつだったものの、京都の街並みは一望できました。

普段、大文字山の火床から桟敷ヶ岳の山頂を眺めていますが、逆もまたしかり、桟敷ヶ岳から「大」の字跡を望むこともできます。

京都御苑の左にうっすら鴨川(賀茂川)と出町柳の三角州(堆積地形としての三角州(river delta)ではありませんが、私たち地元民は「出町の三角州」と呼んでいました)(近年は俗に「鴨川デルタ」とも)、それに下鴨神社さんの糺ノ森、そのさらに左に吉田山。

京都御苑の後方には、将軍塚、清水山、稲荷山など、いわゆる京都東山の山々。

右奥に見えている山影は、交野山や河内飯盛山など生駒山地北部の山々で、京都西山や北摂山系ではありません。

時間帯によっては、その後方に生駒山もうっすら見えていましたが、上の写真では分かりにくく。

空気が澄んでいれば、遠くに大峰山脈など紀伊山地の高峰まで望むことができます。

余談ながら、ポンポン山の周辺に遮られるため、計算上、桟敷ヶ岳から大阪の超高層ビル「あべのハルカス」は見えません。

鈴鹿山脈の山々を遠望

桟敷ヶ岳「都眺めの岩」から鈴鹿山脈の山々を望む。鈴鹿でも中部から南部にかけての連なり。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 釈迦ヶ岳 | 66.8km | 1091.9m | 三重県三重郡菰野町 滋賀県東近江市 | |

| 大峠ノ頭 (深谷山) | 61.9km | 1087m | 滋賀県東近江市 | |

| イブネ | 62.8km | 1160m | 滋賀県東近江市 | |

| 御在所岳 三角点峰 (御在所山) | 65.8km | 1209.3m | 滋賀県東近江市 三重県三重郡菰野町 | 標高点峰は1212m |

| 雨乞岳 | 62.7km | 1237.6m | 滋賀県東近江市 滋賀県甲賀市 | |

| 鎌ヶ岳 | 66.5km | 1161m | 三重県三重郡菰野町 滋賀県甲賀市 | |

| 綿向山 | 59.1km | 1110m | 滋賀県甲賀市 滋賀県蒲生郡日野町 | |

| サクラグチ | 62.8km | 918.4m | 滋賀県甲賀市 | |

| 仙ヶ岳 | 65.9km | 961m | 三重県亀山市 三重県鈴鹿市 滋賀県甲賀市 | |

| 御所平 | 64.6km | 853m | 滋賀県甲賀市 三重県亀山市 | 標高の値は10mDEMによる |

| 四方草山 | 65.0km | 666.9m | 三重県亀山市 滋賀県甲賀市 | |

| 高畑山 | 62.5km | 772.9m | 滋賀県甲賀市 三重県亀山市 | |

| 那須ヶ原山 | 61.5km | 799.6m | 滋賀県甲賀市 (三重県亀山市) | |

| 錫杖ヶ岳 | 69.2km | 676m | 三重県津市 三重県亀山市 | |

| 小平山 (烏山) | 61.6km | 717m | 三重県亀山市 三重県伊賀市 | |

| 水井山 (阿弥陀ヶ峯) | 12.9km | 793.8m | 京都市左京区 滋賀県大津市 |

蓬莱山の向こうに御池岳や、比叡山の向こうに布引山地も見えていましたが、今回は鈴鹿山脈でも中部~南部方面の写真を。

霞んだ印象を受ける京都方面に対して、鈴鹿方面は明瞭な見え方。

山名を示している山々のうち、水井山と錫杖ヶ岳を除く山々は鈴鹿山脈に属しています。

水井山は比叡山の北に、錫杖ヶ岳は布引山地の北端に所在します。

四方草山の手前に見えている街並みは甲賀市でも旧水口町のあたりでしょうか。

桟敷ヶ岳の南尾根(送電鉄塔から岩茸山方面)や、あるいは、南東の斜面が荒れ荒れなのは、かつて、当地で珪石を採掘していた名残です。

もはや、私以外は誰も知らない話でしょうが、大正時代に桟敷ヶ岳で金を試掘した方もいらっしゃるそうで、さまざまな意味でロマンに満ち溢れた山だと思うことしきり。

「都眺めの岩」からの眺望も堪能し、山頂へ向かいます。

山頂は木々が多く、明瞭に開ける方角が限られていますが、その分、風が入り込まず、さほど寒さは感じません。

桟敷ヶ岳の山頂の展望・眺望

芦生研究林の山々を望む

桟敷ヶ岳の山頂からブナノ木峠など芦生研究林の山々を望む。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| ブナノ木峠 | 18.5km | 939.0m | 京都府南丹市 | 点名「芦生」 |

| 傘峠 | 19.2km | 935m | 京都府南丹市 |

今年は美山トレイルの問題もあり、芦生の周辺も騒がしい1年となりました。

法的な観点からも、自然保護の観点からも、私は地権者の同意を得ない(現状では違法行為の可能性がある)トレイルコースの整備には賛同しない立場を取っています。

ただし、他の方には他の方の考えがあるでしょうから、それぞれの立場で意見を交換すれば良いでしょう。

続いて、山頂からナベクロ峠を経て送電鉄塔付近の展望地へ向かうことにしました。

南面や東面と異なり、桟敷ヶ岳の北面には薄く雪が積もっています。

ナベクロ峠の上の送電鉄塔から

比良山地の山々を望む

ナベクロ峠・祖父谷峠・大谷峠の分岐の展望地から比良山地を望む。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 峰床山 | 13.1km | 969.7m | 京都市左京区 | |

| 武奈ヶ岳 | 20.3km | 1213.7m | 滋賀県大津市 | 比良山地最高峰 |

| 蓬莱山 | 16.7km | 1173.8m | 滋賀県大津市 |

ナベクロ峠の上、送電鉄塔付近の展望地から撮影しています。

東に向かえば祖父谷峠、西に向かえば、いわゆる「城丹国境尾根」の飯盛山や天童山へ。

峰床山は見えますが、この地点から京都府最高峰である皆子山の確認は困難です。

桟敷ヶ岳の山頂からであれば皆子山も見えますが、比良山地の稜線と重なるため、いずれにせよ、その場所は分かりにくいでしょう。

愛宕山や六甲山を遠望

城丹国境尾根(桟敷ヶ岳)から愛宕山、六甲山、丹生山系の山々を望む。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 愛宕山 | 13.4km | 924m | 京都市右京区 | |

| 竜ヶ岳 | 12.0km | 921m | 京都市右京区 | |

| 地蔵山 | 12.6km | 947.2m | 京都市右京区 | |

| 六甲山最高峰 (六甲最高峰) | 59.1km | 931.1m | 神戸市北区 神戸市東灘区 | 六甲山地最高峰 |

| 湯槽谷山 | 60.0km | 801m | 神戸市北区 | 有馬三山 |

| 逢ヶ山 | 60.9km | 721.9m | 神戸市北区 | |

| 金剛童子山 | 64.9km | 565.2m | 神戸市北区 | |

| 帝釈山 | 68.3km | 585.8m | 神戸市北区 |

こちらも霞んだ印象はぬぐえませんが、六甲山、有馬の山々の右手に丹生山系の山々まで見えていました。

送電線で分かりにくいため、写真では山名を示していませんが、丹生山系最高峰の稚子ヶ墓山(稚児ヶ墓山)は金剛童子山の右です。

積雪量は僅かなものの、気温はマイナス5~6℃。

とくに、この日は風が強く、吹き晒しの稜線上では耐え難い寒さに。

少し山を下り、風をしのげるが、見晴らしも悪くはない休憩適地でひと休みすることにします。

薄雪の祖父谷峠から下山

ほっと一息、ティータイム。Aさんからいただいた自家製ワッフルと柿茶。

Aさんから手焼きのワッフルと柿茶(柿の葉のお茶)をいただきます。

冷えた身体も暖まります。ごちそうさまでした。

落ち葉踏みハイキングを楽しみながら、祖父谷峠へ向かいます。

関西電力さんの巡視路もうっすら積雪。

祖父谷峠より北は右京区京北の井戸にあたります。

すでに日も暮れていたため、この日は石仏峠には向かわず、そのまま祖父谷を下りました。

私たちが桟敷ヶ岳を登った17日は雪が少なかったですが、記事の冒頭でも述べたように、18日の降雪が桟敷ヶ岳にも影響を与えたでしょう。

以上、2014年(平成26年)12月の話。

久々に追記。

2016年(平成28年)5月31日付で、桟敷ヶ岳の二等三角点「桟敷岳」に成果異常が認められていますね。

本記事では桟敷ヶ岳の標高を895.7mとしていますが、これは成果状態が正常時の標高値であることを付け加えておきます。

桟敷ヶ岳(地理院 標準地図)

「桟敷ヶ岳(サジキガタケ)(さじきがたけ)」

標高895.7m(二等三角点「桟敷岳」)

京都市北区(山域は右京区に跨る)

最近のコメント