滋賀県大津市の長等公園(ながらこうえん)から小関越(こぜきごえ)をハイキング。

小関越の道を自転車で走り抜ける方はお見掛けしなかったものの、トレイルランニングかロードランニングで颯爽と坂道を駆け登る方に追い抜かれました。

この後、私は古道「如意越」を利用して長等山や如意ヶ岳を登山する予定ですが、小関越の湿った車道脇や、小関越に沿って浜大津へ流れる百々川の沢、それに小関越の頂(小関峠)の周辺は秋のお花が数多く見られるので、少しばかり足を止めて山野草の観察を。

こういったことに時間を取られてしまい、如意ヶ岳の山上で日没の時を迎える羽目に陥りましたが、それは先の話。

京阪京津線の上栄町駅を起点として高観音近松寺さんを参詣し、長等公園の桜広場展望台から琵琶湖や湖北の山々を遠望した話は前回の記事に。

今回はその続きです。

群生するツリフネソウ(釣船草)。小関越~小関峠~如意越へ。滋賀県大津市。

上の記事で少し仄めかしておきましたが、かつて、小関越の周辺はお花が多く、昔はフシグロセンノウも見られたそうです。

現代の小関越においても、整備された車道とは思えないほどのお花が咲き乱れていますが、この季節、とくに目立つのはミゾソバやツリフネソウ、ミズヒキでしょうか。

これらの草花は、一定の交通量がある車道沿いにもかかわらず、長い距離に渡って大規模な群落を形成しています。

こういったお花は、いずれも大文字山の京都市側では個体数を大きく減らしており、とても同じ山域とは思えません。

大文字山の水辺に咲く植物が個体数を減らしたのは、人為的に採取されたわけではなく、主に台風や大雨などの影響で流出したものと考えられます。

とくに急な谷の群生地ではその傾向が顕著で、私が今よりも若かった頃と比べると、大文字山ではアケボノソウやツリフネソウが数多く失われました。

小関越は人為的に整備された車道だからこそ、逆に失われずに残っているのでしょう。

もともと、タデ科の植物やツリフネソウの繁殖力は強く、たとえば、ツリフネソウ外来種のアカボシツリフネ(ケープツリフネ)は関東の河川敷で数を増やしていると聞きます。

大文字山で2008年(平成20年)10月に撮影したツリフネソウの写真は上の記事に。

上の記事の群生地も大雨の後に流出してしまい、「この撮影地点では」見られません。

但し書きを付けたのは、谷の下流域に移ったり、また別の谷間には残存しているからです。

ミゾソバ(溝蕎麦)のお花。ウシノヒタイ(牛の額)。百々川~小関越。滋賀県大津市。

ミゾソバの葉は「牛の額」の形に似ている(らしい)ことから、「うしのひたい」とも呼ばれています。

ママコノシリヌグイやウナギツカミ(アキノウナギツカミ)とは花の形がよく似ていますが、葉の形が明確に異なるので区別できるでしょう。

小さな小さなお花ですが、蕾から花開くミゾソバは可憐で美しいです。

上の写真に写るお花は花弁(のように見える萼)の基部ほど白く、花弁(萼)の先だけピンクがかるという、ミゾソバのお花としては一般的な色合いですが、場所によっては全体的に紅色が濃いお花も見られました。

小関峠の周辺ではチヂミザサや、ごく僅かながらミカエリソウなども咲いていました。

ツリフネソウやミカエリソウは比叡山ではありふれた植物ですが、比叡山地(の京都東山側)では標高を下げるほどに見掛けなくなります。

せいぜい標高200m前後の小関峠から下流に向けて分布する環境は大切にしたいものです。

とは申し上げても、ハイカーにできることは、採取しない、故意に踏みつけない、程度ですが。

そういえば、今年は秋の植物の花期が遅れ気味だったように思えますが、これは9月の悪天候が影響しているのでしょうか。

昨年や一昨年と比較すると、北山の紅葉もやや遅れているようです。

整理の都合で記事を分けます。

続きは上の記事に。

関連記事 2016年10月 如意越・長等山ハイキング

すべて同日の山行記録です。併せてご覧ください。

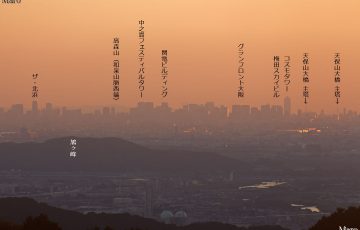

- 長等公園 桜広場から伊吹山を遠望 上栄町駅~高観音近松寺

- 大津 長等公園~小関越~如意越 ツリフネソウやミゾソバの花

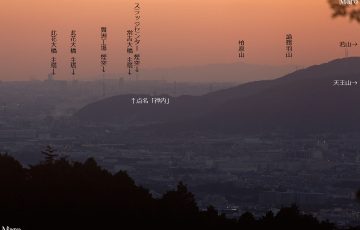

- 如意越古道で長等山ハイキング 小関峠~坊越峠 霊仙山を遠望

- 長等山三角点~如意越 ついに如意ヶ岳周辺にヤマビル山蛭が

- 京都の如意ヶ岳から淡路島最高峰の諭鶴羽山を遠望 如意越古道

- 京都の如意ヶ岳から大阪の高層ビル群や金剛山、生駒山を遠望

小関越(地理院 標準地図)

「小関越(コゼキゴエ)(こぜきごえ)」

標高200m

滋賀県大津市

最近のコメント