今年、2016年(平成28年)の夜明けを嵯峨嵐山の小倉山で迎えました。

元旦の小倉山に集った方々と、醍醐山の稜線から姿を現したご来光を拝みます。

わずかな時間で日は昇ってしまい、皆さん、夢から覚めたかのように、そそくさと下山なさいました。

朝日に照らされた京都を山上から見渡してみると、きわめて遠くまで見えるような気配はないものの、冬らしさを感じる風景が広がっています。

最後まで展望地に残っていらっしゃった方と新年の景色を楽しみます。

小倉山の展望地で初日の出を望んだ話は上の記事に。

今回はその補足のようなものです。

目次

元日の小倉山から

都富士や嵯峨富士を望む

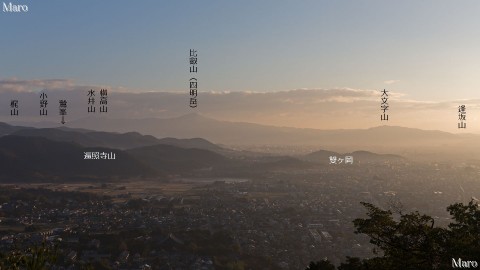

京都・小倉山から嵯峨を眺望。新春の朝景。嵯峨富士、大沢池、広沢池、「都富士」比叡山など。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 梶山 (童髯山) | 20.5km | 681.0m | 京都市左京区 滋賀県大津市 | |

| 小野山 | 19.4km | 670m | 京都市左京区 滋賀県大津市 | |

| 水井山 (阿弥陀ヶ峯) | 17.8km | 793.8m | 京都市左京区 滋賀県大津市 | |

| 横高山 (釈迦ヶ岳) | 17.4km | 767m | 京都市左京区 滋賀県大津市 | |

| 四明岳 (比叡山) | 15.8km | 838m | 京都市左京区 | 都富士 |

| 大文字山 | 13.4km | 465.2m | 京都市左京区 | |

| 逢坂山 (相場山) | 16.8km | 324.6m | 滋賀県大津市 | |

| 鷲峯 (鷲ヶ峰) | 6.5km | 314m | 京都市北区 | 鷹峯三山 |

| 雙ヶ岡 | 4.4km | 115.7m | 京都市右京区 | |

| 遍照寺山 | 2.6km | 170m | 京都市右京区 | 嵯峨富士 標高の値は10mDEMによる |

元日ということもあり、この素晴らしい眺めに似つかわしい静かな早朝でした。

京都の気温は朝7時で2.4℃とのことで、小倉山の上は1℃前後だったと推測します。

頬に冷たさこそ感じるものの、風が弱い朝でしたから、震えるような寒さではありません。

大晦日に降った雨や雪の影響もあるのでしょうか、冬らしい乾燥した空ではなく、向こうに見える京都盆地はもやった印象を受けます。

戦後(高度経済成長期以降との説も?)、京都盆地では濃霧がほぼ発生しなくなったため [1] 、せいぜい朝靄(放射霧)どまりでしょうか。

嵯峨や嵐山のあたりは(相対湿度が高く雲海が発生しやすい)亀岡盆地から流れる桂川(保津川、大堰川)の湿気の影響を受けるため、また別問題です。

よく見ると、「都富士」比叡山には雪が積もっていますが、朝日を浴びているため、なかなか様子が分かりにくく。

夜明け前に渡月橋から眺めた感じでは、比叡山と大文字山の上には雲が残っているように見えましたが、やはり、醍醐山地と比較すると雲が多めですね。

とくに示していませんが、遍照寺山の右の山麓に広沢池が、遍照寺山の手前の山麓に大沢池(大覚寺さん)が、写真の左手前に清涼寺さんが写っています。

遍照寺や大覚寺あたりから菖蒲谷にかけては、平家の遺児、六代こと平高清ゆかりの地でもあり [2] 、広沢池の北西には北嵯峨六代芝町の地名が残ります。

「嵯峨富士」遍照寺山と広沢池

「嵯峨富士」遍照寺山は、山麓の広沢池から見上げると郷土富士(ふるさと富士)らしい秀麗な山容を誇りますが、「横」から眺めるとなだらかな丘のように感じます。

現地では別の地点に「嵯峨富士(遍照寺山)231m」を示す山名標が付いていますが、過去に地元の方が「嵯峨富士」「遍照寺山」を撮影したとされる写真や、その山容を検討するかぎり、「嵯峨富士」は広沢池の北の約170m小ピーク を指すと考えられます。

また、その山名標が設置される地点の標高はせいぜい190m前後で、北西の標高点231mとの混同も見られます。

※

上記は本記事の初稿を公開した時点の話です。

本記事をご覧になった方によるものでしょうか、後年、約170m小ピークに「嵯峨富士 遍照寺山」とする山名標が設置されました。

こういった混同は、後世に多大な影響を与えた、安永9年(1780年)の『都名所圖會』(都名所図会)で、「遍照寺山は池の乾に向かひたる山也いにしへ寛朝僧正のひらき給ひし眞言興隆の地遍照寺は山の麓にあり」、遍照寺山は池の乾=北西に向かいたる山としたことに起因するように思われます。

これについては、池の北西に所在したとされる遍照寺の旧地から、山をも北西とした可能性がありそうです。

『都名所圖會』では「坐禅石 遍照寺山の半腹にあり寛朝の坐禅し給ふ所也」「登天松 同じき山の嶺にあり池の汀より見ゆる寛朝此松の梢より天に登りしといふ」ともあり、遍照寺山の山頂(の登天松)は池の汀(みぎわ)より見える、としています。

この坐禅石や登天松について、たとえば、江戸時代前期、序に万治元年(1658年)とある『洛陽名所集』では「広澤の北なる山に有」としており、「池の乾」ではありません。

ただし、『洛陽名所集』では、これらの史跡や、坐禅石の下に所在する児石について、寛朝僧正ゆかりではなく、平安時代中期の観賢僧都 [3] ゆかりとも見えます。

寛朝は御室仁和寺と関わりが深い宇多天皇の孫、あるいは敦実親王(覚真)の子で、平将門の乱の平定後、成田山新勝寺(成田不動)を開いたことでも高名です。

さすがに寛朝や観賢の時代のマツ(松)の木ではなさそうですが、江戸時代の地誌がいうところの「登天松」は、明治時代頃までは残っていたようです。

そこに辿り着いたのは偶然とはいえ、(創作ではなく事実を確かに記録した紀行文だとすれば、)1903年(明治36年)の『畿内めぐり』などで存在を確認できます。

この『畿内めぐり』では「登天松(とてんしょう)」と振り仮名を振っており、「とてんしょう」と読まれていた可能性もありますが、「とうてんのまつ」であったり、「とてんまつ」であったり、なかなか読みが一定しません。

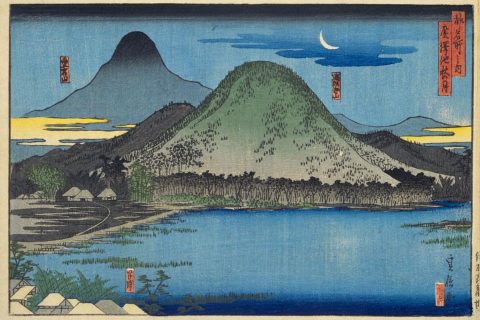

『都名所之内 広沢池秋の月』(長谷川貞信)

(著作権保護期間満了)

出典:貞信『浪華百景幷都名所』より『都名所之内 広沢池秋の月』

国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1304816

貞信の画では、明確に広沢池の北のピークを「遍照寺山」としています。

古くから広沢池は月の名勝地として好まれていました。

京都市嵯峨尋常高等小學校(京都市嵯峨尋常高等小学校)による、1940年(昭和15年)の『嵯峨讀本』(嵯峨読本)における「嵯峨の四季」に、

秋

(中略)

古來、月と廣澤池の關係はあまりに有名です。遠く平安の昔から、大宮人の間でも明月を觀に一夕この池畔に淸遊して自らの魂を淨めたものでした。

北に遍照寺山のなだらかな姿、南に漫々と湛へられた池の水、そして大空に煌々と輝く明月。このすぐれた美しい眺めは、花を愛し月を賞する我々日本人の優しい心とぴつたり一致します。

さればこそ昔から今まで、月に心を寄せる人々はこゝを訪れるのです。

(後略)

『嵯峨讀本』

と見えます。

「月と広沢池」を詠んだ和歌は多いですが、たとえば、平安時代末期~鎌倉時代初期の歌人、寂蓮による「月きよみみやこのそらも雲きえて松かせはらふひろさはのいけ」や、鎌倉時代前期~中期の歌人、藤原為家による「なかめする月のかつらのあとまてもひとつにすめるひろ澤の池」などの歌が知られ、いずれも『夫木和歌抄』(夫木集)に収載されます。

また、平安時代中期に遍照寺で催された歌会で、まだ無名の歌人であった藤原範永が詠んだ「住む人もなき山里の秋の夜は月のひかりもさびしかりけり」の歌が、当時、岩倉に籠居していた高名な歌人の藤原公任の目に留まり、公任が褒めたら、それを知った範永が大いに喜んだといった話が、鎌倉時代中期の説話集『十訓抄』に見えます。

この歌は「広沢の月を見てよめる」を詞書として『後拾遺和歌集』に収載されましたが、遍照寺には月見堂があり、広沢池越しに秋の月見を楽しめたのでしょう。

「嵯峨の新綠」

(前略)

(広澤の池の)周圍は凡そ十二三町もあろうか。正面の遍照寺山の形が比なく面白い。

「何か宗教上の象徴として人工的に造つたやうな形をしてゐますね。」

と池畔の茶店に腰をおろしながら道夫が峰子に話しかけた。峰子は少し疲れたやうに身體をくねらせながら眤と山の姿を眺めた。澁茶をもつて來た婆さんが愛想笑をしながら、

「あの山でなあ。あんたはん、何やら云ふえらい坊さんが行をしやはつたさうに御ざります。」

と云つた。峰子はこの老婆さんを相手に色々の事を尋ねた。

(後略)

『偶然問答』

1925年(大正14年)の『偶然問答』に収録される「嵯峨の新綠」(嵯峨の新緑)に、当時の遍照寺山の扱いが見えます。

お話の登場人物が「広沢池の正面の遍照寺山の形が比なく面白い」「人工的に造ったような形をしている」と感じたのは、その山容によるものですので、遍照寺山は人為的な塩尻(富士)のような山だと察せられますね。

そういえば、郷土富士(地名+富士)の元祖は「都富士」こと比叡山らしい。

後世に多大な影響を与えた『伊勢物語』の「東下り」の段に、いわゆる富士山について、「比叡の山を二十ばかり重ねあげたらむほどして、なりは鹽尻のやうにありなむける」と評する有名なくだりがあり、ここで比叡山を引き合いに出していることから、比叡山を「都の富士」と呼ぶようになった。

したがって、比叡山を「都の富士」と呼ぶのは、その山容が富士に似ているからではありません(比叡山そのものは塩尻状の円錐形と感じない)。

平安時代中期に成立した『拾遺和歌集』に「わが恋の顕はに見ゆる物ならば都のふじといはれなましを」という激しく燃え上がる恋の歌が収載され(詠み人知らず)、これが「都の富士(不二)」の初出とされます。

もっとも、この歌は比叡山を詠んだのではなく、富士山のイメージを詠んだと見る説が根強く、古くから解釈が分かれます。

前提として『伊勢物語』の影響があるのは確かですが、いずれにせよ、後世には「都の富士」は比叡山を指すようになりました。

井原西鶴の浮世草子『好色五人女』巻三「中段に見る暦屋物語」に「我年の程も爰(ここ)にたとへて、都の富士廿(はたち)にもたらずして頓(やが)て消ゆべき雪ならばと」とあるのは、明確に『伊勢物語』を意識した表現です。

『偶然問答』の著者である成瀬無極(成瀬清)はドイツ文学者で、この当時は京都帝国大学助教授、後に教授。

“Sturm und Drang” を「疾風怒濤」と翻訳(和訳)した人物として知られており [4] 、何を気に入ったのか、私の友人がやたらと引用します。

これもまた余談ですが、『偶然問答』には、きらゝ越(きらら坂)から比叡山を登り、誤って石切場に至る石切道に迷い込んだ話も収録されており、なかなか興味深く。

これは四明岳の南面に所在した白川石採石場へ至る石切道を指していると考えられますが、現代においてもかなりの難路です。

一時期、あの石切場ブームのようなものがネット上で発生しましたね。

きっかけとなったのは、”serial experiments lain” をお好きな大学教員の方のブログ記事だったように記憶していますが、いつの間にやら(おそらく)消えてしまいました。

(その方が”serial experiments lain” の熱心なファンだったのは強く印象に残っていますが、教員さんであったかは記憶が曖昧です、申し訳ございません)

四明岳南面の採石場は6ヶ所あったと考えられ、その所在地名から、それぞれ、長尾、黒目、井出西、井出東、スズガ平、調専口と扱うらしい。

「調専口」の読みは「ちょせんぐち」で、おそらく、漢字は当て字と見ています。

視点を左へ。

鳥居形や朝日峯を望む

嵯峨嵐山の小倉山から眼前に送り火「鳥居形」、積雪する桟敷ヶ岳、朝日峯を望む。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 朝日峯 | 7.5km | 688.0m | 京都市右京区 | |

| 峰山 | 5.7km | 537.2m | 京都市右京区 | |

| 半国高山 | 10.9km | 669.6m | 京都市北区 | |

| 桟敷ヶ岳 | 16.1km | 895.7m ※成果異常 | 京都市北区 | |

| 標高点515m | 4.7km | 515m | 京都市右京区 | 沢山の西0.79km |

| 沢山 | 5.2km | 515.4m | 京都市右京区 | |

| 吉兆山 (吉兆寺山) (吉兆谷山) | 5.4km | 463m | 京都市右京区 京都市北区 | 標高の値は10mDEMによる |

| 桃山 (天峯)(天ヶ峰) | 5.7km | 466m | 京都市北区 京都市右京区 | 鷹峯三山 |

とくに示していませんが、写真の中央(桟敷ヶ岳との間)に京都五山送り火の「鳥居形」が写っています。

この向き(小倉山から見て北北東)で眺めると字跡が分かりにくいですね。

「鳥居形」の山麓ですので、右側に見えている集落は鳥居本や観空寺、北嵯峨の北端あたりだと分かります。

いらっしゃった方から、「愛宕山の右に見えている、あの雪が積もっている山はどこ?」と尋ねられました。

富士と同様、年明けにふさわしい山名、とくに深く考えもせず、「あれはアサヒミネですね」と即答しましたが、後になって、あまりにも適当なことを言い過ぎたなと反省します。

結果的に正しかったから良かったものの、もし、間違っていたら、その方に対して訂正するすべを持ちません。

愛宕山の北東3.8km地点に所在する朝日峯。

かつては展望が期待できない山でしたが、7~8年前に山頂の東~南東向きが開かれたため、その山名に恥じず、朝日を望める好展望の山となりました(と書きましたが、また樹木が伸びてしまいました)。

元旦に初日の出を望めば、大文字山の遠方に所在する布引山地北端部の向こうから日が昇るでしょう。

視点を左へ。

積雪する愛宕山を望む

正月の小倉山から積雪する愛宕山を間近に見上げる。

撮影地点から愛宕山(京都市右京区)まで5.2km。

大晦日の夜半に降った雪の影響で、愛宕山の山上も白く。

もっとも、木立に雪が見えないあたり、桟敷ヶ岳など、京都北山の高峰ほどしっかり積もったわけではないでしょう。

大坂の俳人、松木淡々が作った「剃残す山は愛宕よ冬の月」の句がありますが、月明かりで夜の愛宕山が照らされ、山の上部が剃り残されているように感じた理由はなぜでしょうね。

冬の枯れ木? 雪? はげ山?

『校注 鶉衣』(うづら衣)の附録「逸事二三」によると、尾張の俳人、横井也有から松木淡々は「化物の正體見たり枯尾花」(化け物の正体見たり枯をばな)と評されており、後世、これが「幽霊の正体見たり枯れ尾花」に転じた(諺化した)とされます。

松木淡々は派手好みとして知られており、人気もありましたが、直接、対面した横井也有は本質を見抜いたのでしょう。

この話の影響で、松木淡々は驕矜な人という印象がぬぐえませんが、なぜだか、「剃残す~」の句には心惹かれるものがあります。

最後に1枚だけ今回の記事にも日の出の写真を。

初日の出を拝む

京都・嵯峨嵐山の小倉山から初日の出を拝む。桂川を照らす陽光。朝日の上には天使の輪の雲。

雲に遮られることなく姿を現したご来光、すがすがしい新年の夜明け。

日輪(太陽)の上にリング状の雲が出ています。

もう少し大きければ神々しさも増した、かもしれません。

初日の出の光景に限らず、年始早々、美しい京都の風景や山並みを眺めることができ、幸先よい新年を迎えることができました。

小倉山から下山、帰宅し、少しばかり正月の用事を片付けた後、また別の山を登りに行きましたが、その話はまたいずれ。

申年にまつわる神社さんを参拝し、申年にまつわる山を登拝した話は上の記事に。

実質的に今回の記事の続きのようなものです。

関連記事 2016年1月1日 小倉山 初日の出ハイキング

すべて同日の山行記録です。併せてご覧ください。

- 京都 小倉山から初日の出を拝む 嵯峨嵐山ハイク

- 元旦登山 小倉山から嵯峨富士、都富士を望む 遍照寺山はどこ?

小倉山(地理院 標準地図)

「小倉山(オグラヤマ)(おぐらやま)」

標高296m

京都市右京区

便宜上、当ウェブサイトでは桂川左岸(右京区以北)を「京都北山」、右岸(西京区以南)を「京都西山」と定義しているため、愛宕山や小倉山は「京都北山」に区分しています。

脚注

- 補足しておきますと、戦前の京都では年間120日以上も霧が観測される年もありましたが、終戦から減少傾向が見え、1970年代以降は極端に少なくなり、現代においてはほぼ発生しなくなりました。都市化(都市熱)による影響が考えられます。[↩]

- 『東鑑』(吾妻鏡)の文治元年(1185年)12月17日の条に「遍照寺奥。大覚寺北。菖蒲澤」に於いて、平維盛の嫡男、六代を探し出して生け捕ったと見えます。「六代」(あるいは六代丸)は幼名で、伊勢平氏正盛流(六波羅流)の祖、平正盛から数えて男系嫡流の6代裔にあたることにちなむとされる。この数え方では清盛が3代目で、重盛が4代目。後世の物語では最期まで「六代」や、幼名ゆかりの「六代御前」と呼ばれます。江戸時代、大隅国(鹿児島県)の禰寝氏は平高清の末裔を称しており、高清の子の清重法師(平清重)を祖としていましたが、史料上、六代に子は確認できず、これは仮冒でしょう。清盛の男系嫡流が途絶えることで、いわゆる『平家物語』は幕を閉じます。[↩]

- 真言宗の僧。仁和寺別当。東寺長者。後に醍醐寺座主などを歴任。空海の諡号「弘法大師」を賜ったことで知られます。「仁和寺別当」「東寺長者」といった経歴は寛朝と共通しており、伝説が生じるにあたって、なにかしら混同されたのでしょう。[↩]

- 疾風(強風)と怒濤(荒波)。四字熟語「疾風怒濤」は明治時代初期には用例がありますので、1885年(明治18年)生まれの成瀬無極が初めて使用したわけではありません。”Sturm und Drang” を「疾風怒濤(疾風怒濤運動、疾風怒濤時代)」と日本で最初に訳したのも、成瀬ではなく、同じくドイツ文学者として高名な高橋健二とする説があります。個人的に調べたかぎり、公的に用いられた例として、1896年(明治29年)4月24日付官報(第3843号)の「船舶司檢所判定」において「疾風怒濤ノ襲フ所ト爲リ」と見えます。当初は海上で見舞われた天災を指す用語だったのでしょうか。唐代初期に成立した類書『藝文類聚』(芸文類聚)に「疾風暴雨」や「疾風猛雨」の用例があります。杜甫による「憶昔行」を題する詩に「憶昔北尋小有洞、洪河怒濤過輕舸。」(昔を憶うに、北へ小有洞を尋ね、洪河の怒濤、軽舸を過ぐ。)と回想する場面あり。杜甫や白居易(白楽天)の詩に見える小有洞は王屋山の仙窟で、詩仙堂さんの山門「小有洞」の元ネタ。[↩]

最近のコメント