ようやく少し休めると思ったら気が抜けたのでしょうか、体調が今ひとつ。

今さらですが、お茶濁しに先月下旬の話を。

2015年(平成27年)9月27日、「中秋の名月」の日。

時間が足りず、山の上からの撮影は諦め、今年は夕暮れ時の京都御苑でお月見することに。

お月さまが東山の向こうから昇る少し前に京都御苑に到着。

盆地からの見掛け上では夕日が沈んでいましたが、まだ空は明るさを残しています。

あたりを見まわすと、私と同じことをお考えの方はお一人だけの様子。

京都御苑でお月見を

蛤御門の先から名月を

大文字山の向こうから昇る「中秋の名月」を京都御苑(京都市上京区)で観る。

撮影地点から大文字山(京都市左京区)まで4.7km。

私が写真を撮影していたら、夕暮れ時の京都御苑を散歩なさっていた方々も、大文字山の向こうから昇るお月さまにお気付きになられたようで、皆さん、思い思いに写真を撮影なさっていました。

蛤御門から京都御苑に入った先、建礼門前に至るあたりは大文字山を望むスポットとして知られていますが、昔と比べると、やや「大」の字跡が見えにくくなりました。

蛤御門は烏丸通でも上長者町通と下長者町通の間、もう少し広い観点で申し上げれば今出川通と丸太町通のちょうど中間地点に所在します(これは記事後半の余談に向けた位置関係の解説)。

京都御苑の東側に高級分譲マンション(ザ・パークハウス 京都鴨川御所東)が建設されるとのことですが、報道等を見るかぎり、所在地としては荒神橋の近くですので、上の写真の構図を遮ることはありません。

京都御所の東というより仙洞御所の東です。(→従来の「仙洞御所」は、2019年に「京都仙洞御所」と改称されました)

清所門越しに名月を

京都御所の清所門越しに眺める「中秋の名月」。

改めて申し上げるまでもなく、月齢とのずれにより、いわゆる「中秋の名月」は必ずしも満月になるとは限りません 。

それでも、おおむね真ん丸に近い整った姿を見せており、平地からの観月という点で惜しくはありましたが、綺麗なお月さまを楽しむことができました。

この翌日、つまり、2015年(平成27年)9月28日が満月の夜で、俗に「スーパームーン」と呼ばれる、その年最大の満月が見える夜でもありました。

小倉山の展望地から眺めれば、大文字山と中尾山の間からお月さまが昇ることは把握していましたが、今年は別の場所で眺めることにしたので、スーパームーンと大文字山を合わせる構図は諦めることに。

当夜の月の出も好条件でしたので、さまざまな場所から興味深い、面白い構図の写真が撮影されたものと思います。

以上、2015年(平成27年)9月の話。

余談

岡五雲の俳句に見る「大文字」の送り火と月見

いくつかの記事に、大文字や送り火にまつわる短歌や俳諧・俳句の話を余談として差しています。

私がよくやる、ちょっとしたお遊びです。

秋

五雲

大文字に月一点のひかりかな『鴈風呂』(鴈風呂集)

「大文字に月一点の光かな」、送り火が終わり、大文字の跡に月の光が差す光景に対して発した句でしょうか。

昔は旧暦 ですので、年にかかわらず、送り火の夜(旧暦7月16日)には大文字山の後方から明るい月が昇ったと考えられます。

享保2年(1717年)の『諸国年中行事』に「聖霊の送り火、酉のこく。雨天なる時は翌日なり。大の字浄土寺村の上如意が嶽~」と見えますが、これは実生活で使われていた不定時法 の酉の刻を指しています。

不定時法の酉の刻(暮れ六ツ)は必ず日暮れとなる ので、かつては日の入の頃に送り火が行われていたのでしょう(見かけ上の日没の少し後でしょうか?)。

旧暦16日の月齢にも少しばかり幅がありますが、御所のあたりから眺めて、月が姿を現すのは火がともされた後となる年が多かったと推測できます。

寛文2年(1662年)の『案内者』にも、「山々の送り火」で、「なによりおもしろきは京の上下、手ごとに麻木のたいまつを数十本づつもちて、ひがしがはら上は今出川口、下は三条川原まで、さしもに広き川原に盈ふさがり、東のたいまつに火付、聖霊のをくり火をともし、一二丈づつそらになげあぐる、数百千の火を手ごとにあぐれば、瀬田のほたる見のおもかげあり、月出る比になれば、川ばたに並居て、さけのみ歌うたふもけしからずや」と、送り火の夜には(河原から鴨川へ投げていた送り火の後で)鴨川の河原で月見の宴会が催されていたことを記しています。

炭太祇による「送り火や顔覗きあふ川向ひ」の句は、(どの川か特定できませんが、)河原における送り火の夜の光景でしょう。

『案内者』で「(河原での送り火は)瀬田の蛍見の面影あり」(「石山蛍火」 だけではなく、瀬田もホタルの名所でした)と見えますが、向こう岸の人がぼんやり見えるような明るさだろうと読み取れます。

1872年(明治5年)の京都府布達第百五十七号で「送リ火ト號シテ無用之火ヲ流シ」行為など、京都では盂蘭盆会と称した精霊迎霊祭にまつわる習俗が禁止されました。

この処分は1883年(明治16年)の京都府布達甲第七十二号で「明治五年七月當廳第百五拾七號達ハ詮議ノ次第有之取消候」として取り消されたようですが、いつの頃からか、鴨川の河原で送り火を流す人もいなくなったようです。

十六日は山々の送り火。如意か嶽の大文字。松か崎の妙法。河原にも麻殻(をがら)に火點(とぼ)して。魂(たま)送りし侍りぬ。

經を燒く火の尊(たふと)さや秋の風大文字の句を。もとめたれは。雪の心の出けるまゝに。

山の端を雪にも見はや大文字『装遊稿』

松尾芭蕉の高弟、服部嵐雪(雪中庵嵐雪)の俳文『装遊稿』に「経を焼く火の尊さや秋の風」「山の端を雪にも見ばや大文字」の句がありますが、前書きも含めた描写をそのまま受け入れるのであれば、河原でお経を焚くこともあったらしい(護摩木などの可能性は?)。

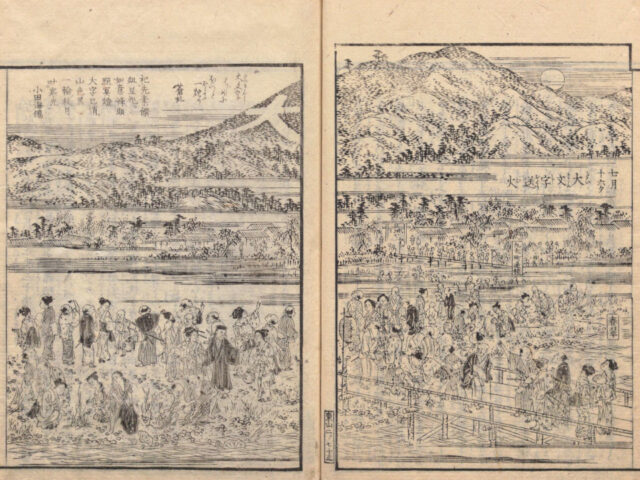

「七月十六日夕 大文字送火」

(オープンデータ)

出典:『再選 花洛名勝図会 東山之部』(東山名勝図会)

国立公文書館デジタルアーカイブ https://www.digital.archives.go.jp/file/1216396

江戸時代末期(幕末期)、元治元年(1864年)の『東山名勝図会』に載る、大文字の送り火の絵には「丸太町通橋」が描かれています。

町民に混ざる武士の姿、多くの人々が橋の上や河原に集まり、さらには河原で火をつけているのが分かるでしょう。

大文字山の後方から月が昇ることも伝わりますね。

「月」は秋の季語ですが、送り火は必ず立秋の後に催されます。

したがって、送り火にまつわる有季定型の俳句には秋の季語が含まれており、「送り火」や「大文字」そのものを秋の季語とした句もあります。

余談の冒頭で紹介した「月一点の光かな」の句を作った岡五雲(不夜庵五雲)(必化坊)は江戸時代中期の俳人で、元は江戸の人。

同郷とも言われる炭太祇(不夜庵太祇)と深く交わり、太祇と共に京都に住み着き、太祇の没後は島原遊郭の不夜庵を継ぎました(が、晩年は江戸へ帰りました)。

太祇や五雲は与謝蕪村とも親しく、蕪村の「(十六日の夕加茂河の邊りにあそふ)大文字やあふみの空もたゝならね」(大文字や近江の空もただならね)の有名な句は、燃え盛る送り火を見て、大文字山の向こうの近江の空に対して発した句です。

蕪村は「送り火や今宵定むる嫁もある(嫁もあり)」の句や、「銀閣に浪花の人や大文字」の句も残していますが、後者は大文字の送り火を見物に大坂(大阪)から訪れる人もいたことを示唆しています。

秋

旅中述懐

明月や野づら川づら人のつら追悼

世界には夜の國ありけふの月五雲

「明月や~」の句は、旅先で見た月見に人出が多かったの意でしょうか。

季語としての「けふの月」(今日の月)は、「今日は十五夜(旧暦8月15日の中秋の名月)」の意。

つまり、本記事で写真を掲載しているお月様ですね。

そして、秋の彼岸と常夜の国。

「大文字・送り火の短歌・俳句」 のタグをどうぞ。

余談の余談。

他所でも申し上げましたが、なぜ、第一句で「大文字に」「大文字や」といった字余りが許容されるのか知りたい(私には知識がありません)。

古歌において、字余りが起きる句は「あいうお」を含むといったことを本居宣長が指摘しましたが、近世の俳諧で「大文字(だいもんじ)」が「い」を含んでいるからとは考えにくい、ような。

京都御苑 蛤御門(OpenStreetMap日本)

「京都御苑」

京都市上京区京都御苑

最近のコメント