先週、2015年(平成27年)2月の話。

軽めのハイキングとして、いわゆる「東山三十六峰」でも瓜生山、茶山、北白川山といった山々を登りました。

古くは広く「白川山」とも総称された山域ですが、本記事では主に「瓜生山」としておきます。

瓜生山は「うりゅうやま」、あるいは「うりゅうざん」と読み [1]、比叡山の南西に所在します。

この日は日本バプテスト病院さんの東側から京都一周トレイルを利用して瓜生山へ入山。

大山祇神社さんからトレイルコースを外れ、尾根伝いのコースに取り付き、茶山の山頂と瓜生山の山頂の間、大きな白川石の岩壁へ。

大雑把な話は前回の記事に。今回はその続きです。

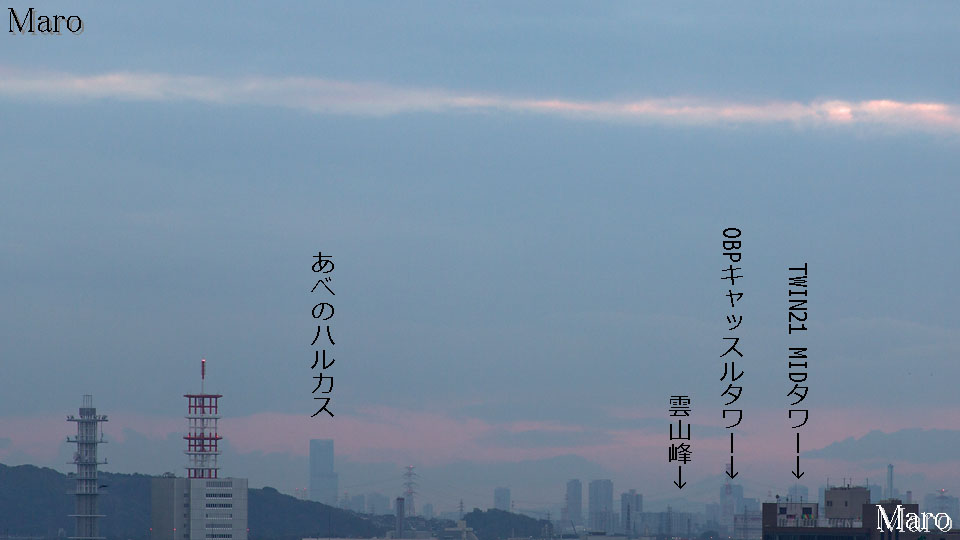

崖の上から京都の街並みを見渡し、遠く大阪の超高層ビル「あべのハルカス」まで明瞭に眺めることができました。

とくに広い視界を誇る展望地ではありませんが、開けている向きがよく、高い山を登らず遠くまで望みたいという方にとっては恰好の好展望地といえるでしょう。

ただし、岩場の上は狭く、休憩できるのはせいぜい数人程度です。

目次

東山三十六峰 瓜生山からの展望・眺望

大阪、あべのハルカスを遠望

「東山三十六峰」瓜生山の展望地から紀泉アルプス、あべのハルカス、OBPビル群、京都タワーを遠望する。

| 山名 | 距離 | 標高 (地上高) | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 四石山 | 93.0km | 384.4m | 大阪府泉南市 大阪府阪南市 和歌山県岩出市 | |

| 雲山峰 | 96.8km | 489.8m | 和歌山県和歌山市 | 紀泉アルプス最高峰 |

| 大福山 | 98.1km | 427m | 和歌山県和歌山市 大阪府泉南郡岬町 | |

| 俎石山 | 97.5km | 419.8m | 大阪府阪南市 大阪府泉南郡岬町 和歌山県和歌山市 | |

| あべのハルカス | 50.8km | (300m) | 大阪市阿倍野区 | |

| The Kitahama | 47.2km | (209.4m) | 大阪市中央区 | 北浜タワー |

| 京都タワー | 6.8km | (131m) | 京都市下京区 |

京都タワーの右手前に東本願寺さん。

雲山峰の手前には京橋やOBPの高層ビル群、とくに右手前の「TWIN21」は分かりやすいでしょうか。

「The Kitahama」の左で目立つ高層ビルはOAPタワーです。

天王山などの山々に遮られるため、瓜生山の展望地から中之島や梅田のビル街、和泉山脈の西端部は見えません。

もちろん、大阪湾や天保山の周辺も見えません。

上の写真には大阪城も写っていますが、日の差しかげんで分かりにくいです。

後年、明確に分かる形で大阪城を撮影した写真は上の記事に。

この展望地に限らず、瓜生山の山頂からも木々の合間にハルカスさんを見通せますが、視界はきわめて狭く、「京都を一望」とはいきません。

生駒山の後方に和泉山脈

瓜生山の展望地から生駒山、河内飯盛山、遠くに和泉山脈を望む。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 南葛城山 (嵯峨谷ノ峰) | 79.4km | 922m | 大阪府河内長野市 和歌山県橋本市 | 和泉山脈最高峰 標高の値は10mDEMによる |

| 神野山 | 81.1km | 869m | 大阪府河内長野市 (和歌山県伊都郡かつらぎ町) | |

| 三国山 (一乗ヶ岳) | 80.4km | 885m | 大阪府和泉市 和歌山県伊都郡かつらぎ町 (大阪府河内長野市) | |

| 大石ヶ峰 (大石ノ峰) | 82.8km | 860m | 大阪府岸和田市 大阪府和泉市 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | |

| 葛城山 (和泉葛城山) | 83.7km | 858m | 和歌山県紀の川市 大阪府岸和田市 大阪府貝塚市 | |

| 生駒山 | 41.5km | 641.9m | 奈良県生駒市 大阪府東大阪市 | 生駒山地最高峰 |

| 飯盛山 (河内飯盛山) | 37.2km | 314m | 大阪府大東市 (大阪府四條畷市) |

上の写真では伝わらないでしょうが、この時間帯、大阪東部には光のカーテンが下りており、遠く和泉山脈の中核部が見えにくく。

しかしながら、西日が北河内方面を照らしており、大阪工業大学さんの枚方キャンパス……、国会議事堂さながらの建築物や、八尾市久宝寺のツインタワーマンション(メガシティータワーズ)が見えやすく。

この日、光の差しかげんで見えにくかった和泉山脈方面を明瞭に撮影した写真は上の記事に掲載しています。

青龍殿の遠方に生駒山

瓜生山の展望地から大護摩堂「青龍殿」、高野山、白馬山脈を遠望する。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 弁天岳 | 93.2km | 984.2m | 和歌山県伊都郡高野町 | |

| 城ヶ森山 | 114.4km | 1269.2m | 和歌山県田辺市 和歌山県日高郡日高川町 | 白馬山脈最高峰 |

瓜生山の展望地から見て、大護摩堂「青龍殿」(青蓮院門跡 将軍塚大日堂)の大舞台、生駒山は直線上に並んで見えます。

「高野山を望む」と大きく出ましたが、女人道の弁天岳が目立つ程度で、これは大文字山からの展望と同じですね。

淡路島や四国が見えないため、白馬山脈に属する城ヶ森山の周辺は、瓜生山の展望地から見える最遠の地だと考えられます。

上の写真では分かりにくいですが、撮影時の等倍では城ヶ森山のレーダ雨量観測所も写っています。

この観測所は過去に大文字山などから撮影していますが、恐ろしく遠くから見える(撮影できる)建築物です。

花山天文台の遠方に奥高野、吉野西部

瓜生山の展望地から紀伊山地西部の高峰、花山天文台を望む。

大岩山の山頂こそ確認できませんが、NTT大岩無線中継所の上部が中央付近に見えています。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 高城山 | 89.2km | 1111.2m | 奈良県吉野郡天川村 奈良県五條市 | |

| 白石山 | 91.9km | 1119.8m | 奈良県吉野郡天川村 | |

| 白六山 | 97.1km | 1189.4m | 奈良県五條市 | |

| 唐笠山 | 94.1km | 1118.2m | 奈良県吉野郡天川村 奈良県五條市 | |

| 乗鞍岳 | 89.5km | 993.5m | 奈良県五條市 奈良県吉野郡天川村 | |

| 陣の峰 (ジノムネ) | 97.6km | 1177.5m | 奈良県五條市 奈良県吉野郡野迫川村 | 点名「不動曽」 |

| 山天の高 | 106.0km | 1317.1m | 奈良県五條市 奈良県吉野郡十津川村 | |

| 裸岳 | 103.6km | 1259.2m | 奈良県吉野郡野迫川村 奈良県五條市 |

金剛山の左(東)には紀伊山地でも西寄り、奥高野、大塔、西吉野周辺の高峰まで遠望できます。

京都から見ると1つの連なりのようにも見えますが、吉野山地の深い山はそう甘く単純ではありません。

大塔は和歌山県の大塔山脈ではなく、五條市に編入された奈良県の大塔村の山々です。

現在では五條市の一部となりましたが、大塔村や西吉野村の山々は、天川村や十津川村、野迫川村との村境に美しく複雑な尾根を織り成していました。

花山天文台(京都大学大学院理学研究科附属天文台 花山天文台)の遥か遠方に見えているのは伯母子岳の周辺で、赤谷峰など伯母子岳の東尾根(五條市・十津川村の境界尾根)と、北東に連なる尾根(五條市・野迫川村の境界尾根)が重なるように見えており、曖昧な遠景写真では山座同定がなかなか難しく。

ユニークな山名の裸岳、これはハイカーが勝手に付けた呼称ではなく、三角点の点名からして「裸岳」です。

上の写真の構図より左(東)は大文字山に遮られるため、瓜生山の展望地から大峰山脈の高峰は見えません。

眼前に大文字山

瓜生山の展望地から大文字山を望む。

北から見ているので分かりにくいですが、「大」の字跡、火床中心の弘法大師堂も見えていますね。

上でも申し上げましたが、この山が眼前に聳えるので、たとえば、よく知られる八経ヶ岳や日出ヶ岳といった山々は見えません。

それら大峰山脈の高峰や台高山脈の高峰は、大文字山からであれば見通せます。

京都の夕景、夜景を一望

「東山三十六峰」瓜生山、茶山からの展望。

眼下に京都、遠くに大阪、あべのハルカス、生駒山など。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 |

|---|---|---|---|

| 向谷山 (大沢山) | 20.2km | 478.1m | 大阪府三島郡島本町 |

| 吉田山 | 1.8km | 121m | 京都市左京区 |

京都でも東部から南部にかけてが見えています。

例年、2月ともなると京都から紀泉アルプスの稜線は見えにくくなるものですが、この日は空気も澄んでおり、遠くまで見えやすい日でした。

この見晴らしのよい展望地は、いわゆる「東山三十六峰」では瓜生山の山頂と茶山の山頂の間にあたる地点で、当サイトでは広く「瓜生山の展望地」としていますが、「茶山の奥の展望地」とも見なせます。

東山三十六峰 茶山の由来と歴史

本記事において、初稿の公開時に「京都造形芸術大学」としていた箇所については、改称前のまま残しておきます。

あしからずご了承ください。

情延山と茶屋四郎次郎と石川丈山

近年になり、京都造形芸術大学さんの裏山、地形図ではこの小ピーク を指して茶山の山頂と見なすようになりましたが、元来、茶山は特定のピークを指す呼称ではなく、京都造形芸術大学さん周辺の扇状丘陵一帯を指す呼称でした。

江戸時代初期頃、豪商として知られる茶屋四郎次郎の別荘(山荘)がこの地の山麓にあったとされます。

茶屋四郎次郎の別荘は殊のほか美しかったようで、石川丈山より「情延山」の額が贈られ、それ以来、この地が「情延山」と呼ばれるようになったと伝わります。

この「情延山」が転じて、後世、「茶山」と呼ばれるようになりました。

石川丈山は江戸時代初期~前期の漢詩人・文人で、元は徳川家康に仕える三河武士でしたが、大坂夏の陣の後に浪人し、京都で儒学を学び、和歌山や広島で仕官した後、職を辞して京都へ戻り、詩仙堂(凹凸窠)を終の棲家と定めて一乗寺に移り住みました。

現在、詩仙堂さんは京都造形芸術大学さんの北に所在します。

いわゆる「東山三十六峰」の由来として、東山を好んだ江戸時代後期の学者・漢詩人・文人、頼山陽の号「三十六峯外史」や、その頼山陽が私信に記した「東山三十六峰」の語があります。

頼山陽は白居易(白楽天)の「送河南尹馮學士赴任」を題する詩で知られる「嵩山三十六峰」から「三十六峰」の語を借りたと考えられています(嵩山三十六峰にまつわる詩は、李白や高適、盧仝といった、他の高名な唐代の漢詩人も作っています)が、中国の三十六詩仙を選定し、自ら「六六山人」(六々山人)(6の2乗は36)や「四明山人」を号した石川丈山の影響も否定できません。

また、五山文学の漢詩には「洛山三十六」や「洛陽三十六諸峯」といった語句が用いられ、(東山に限定しなければ、)京の山々を「三十六峰」とする先例は室町時代に遡ります。

一例として、月舟寿桂の漢詩文集『幻雲詩藁』に「洛山晴雪向人誇、秋月春花蔑以加。三十六峰天一色。朝來不白只寒鴉。」と作る「雪後洛山」詩が収載されます。

「茶屋四郎次郎」は、徳川家康に仕え、その御用商人呉服所となった中島四郎次郎清延以降、中島家の当主が襲名する名前です。

そのため、ただ「茶屋四郎次郎」と書かれている場合、それが何代目の茶屋四郎次郎であるかを読み解く必要があります。

「茶屋」は中島家の商家としての号ですが、なぜそう号するようになったか、これは中島家が小笠原長時に仕えていたことと関係しています。

これは戦国時代の出来事ですので、丈山が京都で過ごした江戸時代よりも昔の話です。

四郎次郎清延の祖父、中島宗延は小笠原貞興の裔を称する武士で、中島家の系図によると、没年不詳ながら、大坂の堺で討ち死にしたとされます。

信濃の戦国大名・小笠原長時は武田信玄との争いに敗れて没落し、各地を流浪した後、弘治元年(1555年)には遠縁にあたる三好長慶を頼って上洛し、大坂に滞在していました。

当時、長時は小笠原流弓馬礼法の宗家でもあり [2]、三好長慶の口利きで将軍・足利義輝に対して弓馬の指南を行ったとも伝わります。

中島宗延の子、四郎左衛門明延は小笠原長時に仕えていましたが、長時の元を離れて浪人し、京都で呉服の商いを始めたところ、長時に連れられて足利義輝がお茶を飲みに訪れたことから、「茶屋」と号するようになったとか。

三好長慶の没後、跡を継いだ三好義継らにより、足利義輝はいわゆる「永禄の変」で討ち取られ、その三好一門も織田信長と争って敗れ去り、後ろ盾を失った小笠原長時は次に上杉謙信を頼って京都から越後へと落ち延びていきますが、中島家(茶屋家)は徳川家と強く結んで京都で商人としての力を伸ばしていくことになります。

明延の子が、三河へ赴き徳川家康に近侍した初代の「茶屋四郎次郎」中島四郎次郎清延で、以降、2代の四郎次郎清忠、3代の四郎次郎清次も「茶屋四郎次郎」を称しました。

京都東山で隠棲していた三河衆の小笠原一庵(為信)が、後に家康の命で長崎奉行となり、中島家(茶屋家)らの京商人も生糸貿易(糸割符)で財産を築き上げることになりますが、これが話が長くなりすぎるので、このあたりで。

丈山が「情延山」の額を贈ったとされるのは、大坂夏の陣より後の出来事とされます。

その頃には初代や2代目の「茶屋四郎次郎」はすでにこの世を去っていましたので、「茶屋四郎次郎」としては3代目以降の時代です。

江戸時代前期頃の史料に目を通すかぎり、当時は「茶山」と呼ばれていた形跡はなく、史料上では「情延山」の山名しか見えません。

歴代の「茶屋四郎次郎」が別荘の裏山を登ったかは分かりませんが、柴を求めて山に入った方は、私と同様、都の景色を眺めたかもしれません。

地誌に見る情延山

江戸時代前期に刊行された京都の地誌『雍州府志』。

その『雍州府志』の著者・編者である黒川道祐が残した手記の中に『東北歷覽之記』(東北歴覧之記)があります。

これは延宝9年(1681年)に道祐が京都の北東部を旅した際の紀行文(旅行記)ですが、一乗寺の詩仙堂や石川丈山墓(現代では国指定文化財)を訪れた際の話に「情延山」の山名が見えます。

石川丈山の墓所は詩仙堂の裏山(舞楽寺中山)に所在し、瓜生山の西中腹にあたります。

舞楽寺中山の話は上の記事で少しだけ。

(前略)

一乗寺石丈山ノ舊菴ヲ尋ヌ

(中略)

後山ニ登リ石碑ヲ尋ヌ

(中略)

山下ヘ歸リ、情延山ノ西ヲ過ク、此ノ所古ヘ滅苦寺ト云ヘル寺ノ跡ナリ『東北歴覽之記』

「丈山の旧庵」=詩仙堂を訪れ、「後山」=裏山=舞楽寺中山の石碑を訪ねた後に下山し、詩仙堂から「情延山の西を過ぐ」と滅苦寺の跡。

いにしえの「滅苦寺(めつくじ、めくじ)」は、かつて北白川に所在したとされる古寺で、現在、京都造形芸術大学さんの北西角には「滅苦寺跡」を示す石標が立っています。

このことからも、「情延山」が京都造形芸術大学さんの付近や裏山を指していることは明らかです。

ただし、江戸時代前期の史料から分かるのは、このあたりが「情延山」と呼ばれていたことのみで、当地に茶屋四郎次郎の別荘があった(ある)という話は見えません。

多くの史料で石川丈山の庵(=詩仙堂)には触れているのに、この当時、すぐ近くにあったとされる茶屋四郎次郎の別荘について全く触れていないのも、やや不思議に思えます。

江戸時代には「情延山」と呼ばれていた地が、いつ頃から「茶山」とも呼ばれるようになったかは定かではありません。

近代に至り、茶山の裾野には「茶山園」なる庭園が広がっていたそうですが、今は跡形もなく、叡山電鉄さんの駅名と、京都造形芸術大学さんの南側に所在する禅法寺さんの山号、その裏の北白川墓地の上に建つ「茶山山頂」碑などに名を残すのみとなりました。

清延山? 情延山?

追記しておきます。

後年、茶山の山中に由来を示す立て看板が新たに設置されました。

そちらでは当地の旧称を「清延山」としていますが、当地については、中島家(茶屋家)が商家として勢いを失う前の時代、つまり、江戸時代前期に記された史料において、いずれも「情延山」としており、「清延山」ではなく「情延山」と呼ばれていたことは疑いようもありません。

当地の旧称を「清延山」となさるのであれば、どのような形であれ、何かしらの論拠を合わせて明示なさるのが良いでしょう。

私は観測対象に対して直接的な介入は行わないので、本記事で指摘するに留めておきます。

1979年(昭和54年)発行の『京都市の地名』(平凡社・刊)によると、

「情延山(じょうえんざん)」

江戸初期、豪商茶屋四郎次郎の別荘が丘陵西麓(現白川通の東)にあり、石川丈山が大坂夏の陣で使った朱柄槍を切って椽額をつくり「情延山」と刻して贈ったのが、山名の起こりと伝える。『京都市の地名』

としています。

実は、この「情延山」と描かれた額らしきものを、昔、茶山の禅法寺さんで拝見したことがあります。

もしかすると、あれは後世の茶山園に飾られた復刻の額だったのかも……。

このエピソードは、元をたどれば1911年(明治44年)の『京都府愛宕郡村志』から引いた話ですが、『京都府愛宕郡村志』でも、当地に茶屋四郎次郎の別荘があったとされるのは、明治時代の白川に伝わっていた「口伝」だとしています。

史料上、確実なのは、江戸時代には当地が「情延山」と呼ばれていたことだけです。

追記終わり。

この件でさらに追記。

初代の茶屋四郎次郎(中島四郎次郎清延)は慶長元年(1596年)に没しており、伝承どおり、丈山が「情延山」の額を贈り、それを由来として、茶屋家の別荘が「情延山」と呼ばれるようになったとすると、それは清延の代の話ではありません。

丈山は天正11年(1583年)生まれ、寛文12年(1672年)に没しており、徳川家康という接点こそあるものの、初代の茶屋四郎次郎と石川丈山では同じ時代を生きた人間とは言い難いです。

丈山は大坂夏の陣(慶長20年(1615年))の後、職を辞して浪人し、京都で儒学を学び、和歌山や広島で仕官した後、寛永13年(1636年)には京都に戻り、寛永18年(1641年)に詩仙堂を終の棲家と定め、一乗寺に移り住みました。

大坂夏の陣の時には、すでに初代と2代目の茶屋四郎次郎はこの世を去っていますし、丈山が詩仙堂で過ごしたのは4代目や5代目の時代です(歴代の茶屋四郎次郎は短命が続きました)。

また、茶屋四郎次郎は本阿弥光悦とも親交があり、光悦ゆかりの鷹峯に別荘を設けたとする説もあります。

1920年(大正9年)に発行された、鷹峯の住人さんによる聞き取り史料の『光悦談叢』には、茶屋四郎次郎について、「鷹峯に別墅を築いて光悦と共に悠遊したこともあつた」としています。

「別墅(べっしょ)」は別所で、ここでは別荘や別邸の意。

中島家(茶屋家)の子孫の方(この当時は京都で菓子商を営んでいらっしゃったらしい)から聞き取り調査をなさった海外貿易研究史家の方が、後年、その方を連れて光悦寺を訪れたので、そのときはじめて茶屋四郎次郎の末孫と語り合うことができた、と見えます。

書かれている内容が確かであれば、これはフィールドワークとしての価値を評価でき、鷹峯には実際に別荘があったのかもしれません。

ただし、光悦が鷹峯の地を家康から拝領し、移住したのは大坂夏の陣の後、元和元年(1615年)の話ですので、鷹峯の別荘も、やはり初代や2代目の茶屋四郎次郎の時代の話ではないと考えられます。

別荘の話を別とすれば、初代の茶屋四郎次郎(中島四郎次郎清延)は天文14年(1545年)生まれ [3]、 慶長元年(1596年)没、本阿弥光悦は永禄元年(1558年)生まれですので、家康や京都の地を介して親交があってもおかしくはありません。

別荘については年代が合わないので初代の話ではない、と申し上げているだけであり、私がこの件で重視しているのは、鷹峯側は中島家(茶屋家)の子孫の方と実際に接触している部分です。

なお、1926年(大正15年)の『趣味の旅 古社寺をたづねて』の「鷹峯」には「畑となり竹藪となつて居る間に『茶屋四郎次郎屋敷跡』『本阿彌光甫屋敷跡』などと記せる小さき石標の建てられてあるのを見る」とあり、この頃の鷹峯には跡地を示す石標があったようです(が、それが正確な所在地を示していたかは別問題です)。

追記終わり。

「情延山」の山名については、石川「ジョウザン」が、茶屋四郎次郎清「エン(のぶ)」をしのんで贈った山号だったのかもしれませんし、そうではないかもしれません。

あるいは、すでに「情延山」や、あるいは「ジョウエンザン」と呼ばれている山が先にあって、それの由来を考えるにあたり、後世の人間が石川丈山や茶屋四郎次郎の名前に仮託したのかもしれません。

初代の茶屋四郎次郎(中島四郎次郎清延)の法号を「情延」とする人物辞典もあり、本記事の初稿公開時はその説を採用していましたが、その後、どれだけ調査しても、信用にたる史料が見付かりません。

戦後に刊行された『新撰京都名所圖會』(新撰京都名所図会)における「茶屋の本名中島情延」説は、江戸幕府が編纂した歴史書『本朝通鑑』の記述や、あるいは系図から中島清延の誤りと判断できます。

親交があった本阿弥光悦らの影響もあるのでしょうか、初代の茶屋四郎次郎が日蓮宗の信徒であったことは確かで、東大谷の山上に墓所が残ります。

かつて、東大谷の地には東漸寺を称する日蓮宗の寺がありましたが、後に本願寺(東本願寺)が大谷御坊(現在の大谷祖廟)としました。

経緯が複雑ながら、宝暦4年(1754年)の『山城名跡巡行志』に「東漸寺 在二本願寺墓所界(境)内一 日蓮宗」と見えるように、その後も東漸寺は東山の地に残ったようですが、現在は失われ、その跡地は東大谷墓地の一部となっています。

したがって、初代の茶屋四郎次郎が山上に葬られた時代の東大谷は浄土真宗ではありません。

「延」の字は初代四郎次郎以前の中島家における通字のようですが、日蓮宗ともご縁があります。

たとえば、東京都台東区に所在する日蓮宗の浄延院さんは、古くは「情延院」や「情延坊」と称していらっしゃいました。

この情延院も本来は中島家(茶屋家)ゆかりのお寺さんでしたが、いわゆる上野戦争(戊辰戦争)で失われました。

1919年(大正8年)に再建され、1935年(昭和10年)の『下谷區史』(下谷区史)の時点では「情延院」の表記ですが、1967年(昭和42年)に失火で全焼。

1970年(昭和45年)にも再建され、その際に「浄延院」と改称されて、現在に至ります。

地図や絵図に見る茶山と茶山園

1928年(昭和3年)発行の『最新京都市街地圖』(最新京都市街地図)には、現在、京都造形芸術大学さんが所在するあたりに「茶山」の山名が見えます。

「将軍地蔵」(勝軍地蔵)の北西です。

出典 『最新京都市街地圖』 1928年(昭和3年)発行 国際日本文化研究センター所蔵

引用元URL https://lapis.nichibun.ac.jp/chizu/map_detail.php?id=002862951

この「茶山」と示されているあたりに、かつて、「茶山園」があったとされます。

「茶山園」は茶屋四郎次郎の別荘跡に造作された庭園とされ、その「茶山園」が廃れたか手放された後、付近も含めた土地に、京都造形芸術大学さんの前身にあたる学校が移転してきます。

茶山駅の南南東、疏水支流の西側には「團子の森」(団子の森)の地名も見えます。

かつては「談合の森」と呼ばれた森が転じたもので、「森」は開発により姿を消しましたが、付近でお祀りされていたお稲荷さんは田中神社さんの境内に遷されました(末社「玉柳稲荷社」)。

地図を見るかぎり、団子の森(談合の森)は現在の児童公園のあたりでしょうか。

子どもの頃、時おり、この児童公園や田中神社さんの境内でも遊んでいました。

1911年(明治44年)の『京都府愛宕郡村志』によると、茶屋四郎次郎の別荘跡とされる地が茶屋家と共に衰退していたのを、

「情延山」

(前略)

京都の杉山某買得して植物園となし其中に住宅別舎を設けたり

廣一萬二千坪山に倚り谷を包れ内外植物二千餘種之に充つ百花四時絕えず

園中に馬場の跡お茶の水舊時の辩天祠等あり

樹林花團多く眺望亦宜し京都の新名勝たり『京都府愛宕郡村志』

とあり、具体的な名称は見えませんが、これがいわゆる「茶山園」を指しているのだろうと考えられます。

1.2万坪(約4ha弱)の広さといい、その景勝といい、かなり規模の大きなものだったことが伝わりますね。

「眺望亦宜し」(眺めの良さ)は、後継ともいえる京都造形芸術大学さんに受け継がれています。

明治時代には「京都の新名勝」とまで謳われた「茶山園」が、具体的に(正確に)何年頃まで営まれていたか、少しばかり調べてみましたが、どうも判然としません。

上の『最新京都市街地圖』と同年、1928年(昭和3年)発行、吉田初三郎の『洛北交通名所圖會』(洛北交通名所図絵)には、「狸谷不動」(瓜生山)の南西麓、「将軍地蔵」(北白川山)の北西麓に「茶山園」の名称が見えます。

ところが、同年発行の『鞍馬電鐵沿線名所交通鳥瞰圖』(鞍馬電鉄沿線名所交通鳥瞰図)には、同じく「狸谷不動」と「将軍地蔵」の名称は見えるものの、なぜか「茶山園」の名称が見えません。

後者は鞍馬電鉄(現在の叡山電鉄鞍馬線)沿線の案内図ですが、直通運転していた叡山電気鉄道(現在の叡山本線)沿線の名所旧跡も紹介しており、それなら茶山駅と関わりが深い「茶山園」を載せてもよさそうなものですが……。

「大学建設のため丘陵が失われ、茶山は姿を消した」とする説も見掛けます。

ですが、私が調べたかぎり、1889年(明治22年)測量の仮製二万分一地形図「大津」以降、山や丘そのものが全面的に失われるほどの大きな変化は見受けられません。

北白川ゴルフクラブさんのあたりが平らな地形となったのは戦後の地形図からですが、京都造形芸術大学さんの周辺地形に限れば、戦前戦後、白川通の延伸の前後、あるいは大学の規模拡大の前後で変化は少なく。

1938年(昭和13年)測図、1940年(昭和15年)発行の空中写真測量旧一万分一「修學院」(修学院)を見ると、現在の京都造形芸術大学さんのあたりに建築物と小さな池が描かれており、これが「茶山園」の名残かもしれません。

『京都府愛宕郡村志』の描写を見るかぎり、「茶山園」には池があったと推測されます(一般的に、弁天さんの祠は池の畔に祀るものです)。

1950年(昭和25年)~1951年(昭和26年)頃の京都市明細図で「川西別邸」となっているあたりでしょうか(この当時は杉山某氏ではなく川西某氏の別邸となっています)。

京都造形芸術大学さんの前身にあたる藤川洋裁研究所は1934年(昭和9年)に創立されましたが、藤川洋裁研究所の設立当初は河原町二条のあたりに所在しており、田中高原町(東鞍馬口通)の高原校舎の地を経て、現在地へ移転したのは後年の話です。

見比べるかぎり、京都造形芸術大学さんの周辺に限れば、丘陵の地形そのものは現代と大差がなく、少なくとも大学さんは茶山丘陵の地形を(ある程度は)利用なさっているものと考えられます。

過去の地形図や都市計画図と照らし合わせて分かるのは、大学さんではなく、その南や北の山裾が宅地開発や道路延長により削られたことと、ゴルフ場側の斜面が大きく削られたことです。

東山三十六峰 北白川山と瓜生山と勝軍地蔵さん

さておき、展望地から近く遠くを眺め、歴史や風景など、さまざま思い巡らせていたら、すっかりあたりは暗く。

2012年(平成24年)だったでしょうか、瓜生山の付近でもツキノワグマが目撃され、比叡山で捕獲されたのも記憶に新しいところ。

あいにく、夕暮れ時のトワイライトハイク、ナイトハイクに向く山ではありません。

この日、展望地でお会いした地元の方は熊鈴を鳴らしていらっしゃいましたが、クマを避けるためではなく、ハンターさんを恐れて鳴らしていらっしゃるとのことでした。

下りは気まぐれに北白川山から下山しましたが、幼稚園さんの付近や、閑静な住宅街を通るため、暗い時間帯は避けるほうが賢明でしょう。

ハイカーや、あるいは東山三十六峰関係の記事等が「北白川山」と呼ぶ山は、日本バプテスト病院さんの西側の小高い山で、山の上には北白川幼稚園さんが所在します。

かつて、この北白川山の山頂には勝軍地蔵さんをお祀りする勝軍地蔵堂が建っていましたが、お地蔵さんは2010年(平成22年)に京都造形芸術大学さんの南側、つまり、茶山の山麓にあたる禅法寺さんに遷され、その後、北白川山のお堂は解体されました。

清茶山 禅法寺

北白川の禅法寺さん。山号「清茶山」。造形大さんの南側。勝軍地蔵は現在はこちらに。

また、裏手にあたる北白川墓地の上に「茶山山頂」碑があり、ハイカーや、あるいは東山三十六峰関係の記事等が「茶山」の山頂と見なしている地点とは大きく異なります。

北白川山でお祀りされる以前、古くは瓜生山の山頂でお祀りされており、お地蔵さんは瓜生山から北白川山へ、そして、茶山の山麓へと遷されたことになります。

経緯をたどると、瓜生山(創始年代には諸説あるが1361年~。初代の勝軍地蔵堂。今は元勝軍地蔵石室が残る)、北白川山(1762年~。2代目の勝軍地蔵堂。今は跡形無し)、茶山の禅法寺さん(2010年~。参詣できますが、お地蔵さんは白い祠の中で、それとは分かりません)と移っています。

厳密に申し上げれば、瓜生山の勝軍地蔵堂は何度か再興されたようなので、「初代の~」ではなく「勝軍地蔵堂の最初の所在地」とするべきでしょうか。

勝軍地蔵石室

瓜生山の山頂。「元・勝軍地蔵石室」の解説板。京都一周トレイル道標「東山59-3」。

現代の山頂では狸谷山不動院さんの奥之院「幸龍大権現」さんがお祀りされており、その裏に「元・勝軍地蔵石室」が残ります。

元勝軍地蔵石室

宝暦十二年、現在の勝軍地蔵堂(バプテスト病院西の山上清茶山禅法寺)に移された。

と解説文が訂正・修正されているのは、先に述べた理由によるものです。

安永9年(1780年)の『都名所圖會』(都名所図会)には、

瓜生山將軍地藏は白川の北にあり

原はひがしの巓にあり

寶暦十二年此地に遷す

本尊は石佛の地藏尊

長二尺の像なり

此地は永祿年中城郭にして

足利將軍義輝公細川晴元將軍山に篭城のよし長亭記に見えたり

其頃は此尊像も城中に安置せしなり『都名所圖會』

と見え、宝暦12年(1762年)にお地蔵さんが遷される前の山(=現在の瓜生山)を「将軍山」としています。

征敵勝軍として信仰を集めた、愛宕山でも知られる勝軍地蔵を将軍地蔵とも表記しますが、江戸時代後期以降の国語辞典『倭訓栞』の「しやうぐんづか」(しょうぐんづか)に、「或は上粟田北白川の勝軍山の事とす勝軍山は勝軍地藏堂あるをもて呼へり一説に地藏を金剛幢大軍と號す之を將軍地藏といふ或は勝軍地藏閻羅王の稱あり」云々といった話が見えます。

また、『倭訓栞』の「しようぐん」(しょうぐん)には、「洛東白川山に勝軍地藏あり勝軍地藏は元享釋書延鎮傳に見ゆ勝敵毗舎門と對せり今淸水脇仕也と」云々ともあります。

「将(しょう)」の歴史的仮名遣いは「しやう」で、「勝(しょう)」の歴史的仮名遣いは「しよう」。

鎌倉時代の『元享釋書』(元享釈書)に、勝軍地蔵と勝敵毗舎門(勝敵毘沙門)の法を修める釋延鎮が造って供修した二像が、戦場で小比丘と小男子となり、延鎮の友である将軍、坂上田村麻呂の奥州征伐を助けた、二像は清水寺の鎮守、本地文殊と地主権現と号したといった話が見えます。

坂上田村麻呂は清水寺の創建に深く関わり、延鎮は清水寺の開祖とされ、今も清水寺さんの本尊(秘仏)、千手観音には地蔵菩薩と毘沙門天が脇侍しますが、これらを見るかぎり、いわゆる将軍塚や、あるいは清水寺とも関係があると考えられていた可能性があります。

将軍山(将軍地蔵山)の山上には城が築かれ、何度か合戦の舞台となっていますが、上の話に見える永禄年間の籠城戦は、永禄元年の合戦 [4]を指すと考えられます。

『都名所圖會』では「足利将軍義輝公細川晴元将軍山に篭城のよし長亭記に見えたり」と『長亭記』なる書を引いています。

いくつか刊本を確認しましたが、長亭記(てうていき)と振り仮名まで振っているものの、これはおそらく『長享記』の誤りでしょう。

あくまでも私見ながら、『長享記』は年代記風の軍記物、筆者不詳・成立年代不詳の『長享年後畿内兵亂記』(長享年後畿内兵乱記)(長享年後兵乱記)(畿内兵乱記)を指すと見ていますが、あるいは『長享記』なる書があったのでしょうか。

『長享年後畿内兵亂記』に「永祿元戊午年(中略)六月(中略)明九日公方様晴元御出陣勝軍籠城(後略)」と見え、個人的な見解に過ぎませんが、『都名所圖會』はこれを引いた可能性が高く。

同誌では勝軍山を指して「勝軍」としており、「将軍」とはしていません。

より古い時代を描いた『應仁記』(応仁記)や、その類本(応仁別記)にも、近江の抑えとするため、北白河に城廓を拵えて云々や、北白川へ城廓を構える云々と見えますが、北白川の範囲は広く、(この描写だけでは)具体的なことは分かりません。

地蔵堂の創始年代については諸説ありますが、宝暦12年(1762年)、つまり、移転年に記された『勝軍地蔵縁起』によると、延文6年(1361年)に地蔵を勝軍山に安置したのが始まりとされます。

京都市によると、この『勝軍地蔵縁起』は聖護院宮忠誉法親王 [5]の筆としています。

宝暦12年当時、忠誉法親王は北白川照高院に入っており、忠誉法親王が勝軍地蔵を勝軍山から遷したと考える方も多く、今のところはこの説が有力なようです。

また、室町時代の公家、鷲尾隆康の日記である『二水記』では、大永元年(1521年)9月10日の条 [6]、ならびに大永5年(1525年)9月16日の条で「東山勝軍地蔵堂ヲ詣ズ」と見え、その時代には知られる存在であったことが明らかになっています [7]。

仏教学者としても高名な望月信亨 [8]の『佛教大年表』(仏教大年表)によると、『二水記』の描写や、それを引いた後世の『後鑑』などにより、この大永元年を勝軍地蔵堂「重興」の年と見なすらしい(中興を経て、その後が重興)。

『後鑑』は江戸幕府の命により編纂された鎌倉時代末期から室町時代末期の歴史書。

瓜生山はどこ?

現代における瓜生山は、かつては「勝軍山(将軍山)」とも呼ばれており、さらに周辺山域を含め、広域的には「白川山」と呼ばれていました。

「瓜生山」がどの山を指すかは時代や史料によって異なり、そのことによる混同が見られます。

歌枕としては平安時代より見られ、その頃は「白川の滝」や「志賀の山越」の付近を指していたようです [9]。

そのため、白川の北にあたる現在の瓜生山だけではなく、白川の南にあたる山、つまり、現在の大文字山に近い山域を指して瓜生山とする史料も見受けられます。

貞享3年(1686年)に刊行された『雍州府志』では「白川山」と「瓜生山」を別の山としています。

「白川山」

白川村東北惣謂二白川山一其内瀑泉所々有レ之古所謂白川瀑不レ知レ爲二何所一也其内有二鐺山情延山之名一勝軍山亦一峯也勝軍地藏堂在二山頂一『雍州府志』

「瓜生山」

在二白川南淨土寺村上一相傳牛頭天王自二播磨國廣峰一始現二此山一故俗以爲木瓜天王之所レ好也

(中略)

惠慶法師和歌序曰月光清寺在二瓜生下一云々此寺未レ知レ在二何處一也志賀山越在二山中越南一『雍州府志』

「白川村の東北を総じて白川山という。(中略)その内に鐺山、情延山の名がある。勝軍山もまたその一峰なり。勝軍地蔵堂が山頂にある」「瓜生山は白川の南の浄土寺村の上にある。牛頭天王が播磨国広峰よりこの山に現れたと受け伝える。(中略)恵慶法師の和歌序に曰く、月光清寺が瓜生(山)の下にあると云々。この寺がどこにあったかいまだに知れない」としています。

「白川山は総称であり、白川山の中に鐺(こじり)山、情延山といった山があり、勝軍山もまた白川山の中の一つの山」であることが読み取れます。

或るところに瓜やるとて

瓜生山秋立鹿の假もりに露けきめをもみつるけさ哉『惠慶法師集』

恵慶法師は平安時代中期頃の歌人で、上の歌も残しており、瓜生山の山名がいわゆる瓜(ウリ)と掛かる可能性も示しています。

平安時代の「瓜」が何を指すかの判断は難しく、「小瓜」を瓜生山と関連付ける歌もあり、私には断定できません。

この小瓜は「瓞瓝(タチフウリ)」とされる、マクワウリの変種の小型メロンと考えられています(改良前の原種とも)。

たとえば、平安時代末期~鎌倉時代初期の慈円(慈鎮和尚)による「ならよりと聞ゆる瓜を大和路や爭で持つ夫に少し許さむ」の歌に見える「瓜」は、その歌意から(奈良や山城の名産品だった)マクワウリと判断できるでしょう。

余談ながら、この歌はとても面白い。

そのころ、をかしきこうりどもの、御まへにあるをおろして、うしまろ大夫の御もとに、かくかきつけてたてまつりし

戀しくもなりにけるかな瓜ふ山霧まを分けて立ちいでなむ

大夫の御返し

みすの内にいらぬ我身を恨みつゝ瓜ふ山にも出でぬなるべし

またおほんつかひのあれば

玉だれのみすのうちなる光をもちゞの秋には又たれかみむ『出羽弁集』

ただし、歌枕としての「瓜生山」は他地域にもあり、たとえば、同じく平安時代中期の女性歌人、出羽弁の歌に見える「瓜生山」は、1902年(明治35年)の『女流文學叢書 第2編』(女流文学叢書)によると、筑前の山と解釈しています。

これは「うしまろ大夫」から筑前を連想したように思います(が、個人的に、女流文学叢書の解釈には疑問が残ります)。

「志賀の山越」と関連付けて詠まれていれば、間違えようがありませんね。

さておき、『雍州府志』にしたがえば、瓜生山は白川山や勝軍山とは異なる山で、白川の南に位置する山となります。

白川の南となると、大文字山や如意ヶ岳の周辺ですが、『雍州府志』では「瓜生山」とは別に「浄土寺山」「慈照寺山(中尾山を含む)」「善気山」「如意ヶ嶽」の山名をあげているため、それ以外の山を指していると考えられます。

そうなると、候補がきわめて限られてしまいます。

残る候補として、北白川天神宮さん周辺の裏山(半鐘山や千古山、あるいは丸山の周辺)あたりか、あるいは白川をより深く入った山域 [10]を指しているのではないかと見ていますが、あくまでも「『雍州府志』において、どの山を指して瓜生山としているか」の個人的な考察であり、現代における瓜生山の所在地とは別問題です。

これは余談ですが、『雍州府志』に見える「志賀山越在二山中越南一」(志賀の山越は山中越の南にある)の文は、事情を知らない方が見ると不思議だと感じる、志賀の山越は山中越と同じではないかと思われるかもしれません。

歌枕が指す「志賀山越」(志賀の山越)は、山中から志賀峠を越えて崇福寺から滋賀里や穴太に通じる山道(山中越)ではなく、その南にあって、山中の東端から南東の南志賀に通じていたとされる峠道(むかし道)を指しています。

この「志賀山越」(むかし道)を、いわゆる「如意越」と同一視する説が古くからあり、その説では「北白河の瀧」(白川の滝)を「楼門の滝」と見なしていますが、これは疑わしく、どちらかといえば、「志賀の山越」は現代の京都府道・滋賀県道30号下鴨大津線に近い道のりだろうと考えています。

「志賀の山越」については上の記事などでも触れていますので、そちらをどうぞ。

これは非常に誤解というか混同なさる方が多いです。

「祇園ノ社」

在二東山八坂鄕一號二感神院一二十二社註式曰牛頭天王始垂二跡於播磨國明石浦一而移二廣峯一其後移二東山瓜生山一北白川東光寺其跡也『雍州府志』

祇園社(八坂神社)の段には、『二十二社註式』から引いた話として、「牛頭天王が播磨国明石浦から広峰に移り、その後、東山瓜生山に移った。北白川東光寺はその後なり」とあります。

東光寺は『伊勢物語』の「二条の后」として知られる藤原高子が平安時代に建立した寺院で、その鎮守社が東天王社(現在の岡崎神社)とも伝わりますが、京都市では岡崎神社御旅所跡の位置に御願寺東光寺があったとしています。

このように、瓜生山の山名じたい、何度か引き合いに出しており、『雍州府志』の筆者である黒川道祐が「勝軍地蔵堂が山頂にある勝軍山」と「牛頭天王が現れた瓜生山」を別の山と見なしていたことは確かです。

黒川道祐の時代(江戸時代前期)には、牛頭天王が降臨した(と、当時、考えられていた)瓜生山や月光清寺の場所が伝わっておらず、伝承上の地名と化していた可能性もあるでしょう。

また、この時期の京都は吉田神道の影響を強く受けており、当時の吉田神道の観点においては如意ヶ嶽が特別な扱いを受けていたことも関係しているように思えます(が、この話はきわめて長くなるので別の機会に譲ります)。

牛頭天王瓜生山降臨説は江戸時代の京都では広く知られており、半ば通説化していましたが、これも吉田神道が広めたものと考えられています。

『雍州府志』が引く『二十二社註式』は、吉田神道の実質的な創唱者である吉田兼倶の撰とされますが、この吉田兼倶は『徒然草』で知られる卜部兼好(兼好法師)を吉田家の系図に組み込んだ可能性も指摘されます。

『二十二社註式』に先んじた北畠親房(源親房)による『二十一社記』の「祇園社」では、午頭天王(牛頭天王)は播磨廣峯より祇園社(感神院)に遷座したとするのみで、中継地点ともいえる瓜生山や東光寺の話は見えません。

そもそもで申し上げれば、1875年(明治8年)の『八坂神社由来記』などに見えるように、とくに明治時代以降の八坂神社さんでは広峰より遷座説そのものに否定的です(由来記では廣峯神社さんによる偽作と見なしており、両社の関係は複雑なものとなりました)。

「瓜生山」

北白川に近く京より一里。浄土寺と云門跡のうへ也と。宗祇は書れど。今は浄土寺と云は絶て村の名とす。傳聞祇園牛頭天皇。播磨の國廣峰より初めて此山に現じ給ふ。世俗に獅子が谷といひならはせる山也。

(中略)

此浄土寺村の人。毎年七月十六日の暮四百餘の續松を以て。此瓜生山に點す。

(中略)

今の大文字是なり。『名所都鳥』

『雍州府志』と同時期に刊行された、元禄3年(1690年)の『名所都鳥』では、現代における大文字山を指して瓜生山としており、江戸時代前期には「瓜生山は白川より南の山」と考えられていた可能性や、あるいは、瓜生山や勝軍山と大文字山あたりが混同されていた可能性を示しています。

「(瓜生山は)世俗に獅子が谷といひならはせる山」を見るかぎり、白川の滝を(鹿ヶ谷の)楼門の滝と見なす考えに近い?

『名所都鳥』では「(瓜生山は)浄土寺という門跡の上なりと、宗祇は書けれど、今は浄土寺というは絶えて村の名とす」とも見えます。

室町時代後期の連歌師、宗祇が編纂したとされる『方角抄』(宗祇名所方角抄)で、名所歌枕として長等山の次に瓜生山を紹介していますが、「(瓜生山は)浄土寺と云門跡のうへ」とあり、やはり、室町時代にはそのように考えられていたことが伝わります。

経緯が複雑ですが、浄土寺は慈照寺(銀閣寺)のあたりに所在した門跡寺院。

やや遅れて、寛延2年(1749年)の『皇州緒餘撰部 山城國舊地圖』(山城国旧地図)では、志賀山越の北、白川の北に「将軍山」が、志賀山越の南、白川の南に「瓜生山」が描かれており、瓜生山の東に「馬背山」が、瓜生山の南(南東)に「中尾山」と「如意山」が連なって描かれています。

「馬背山」は現在の山中越の奥にある喫茶店さんの店名にも残りますね。

この絵図にしたがえば、瓜生山は白川より南に所在しながら、中尾山より北(北西)に所在しており、やはり、半鐘山や千古山、あるいは丸山の周辺のように思われます(が、絵図の描写が正しいと申し上げているわけではありません)。

追記。

近年、『雍州府志』から引用して「瓜生山」と牛頭天王の関係を語る記事が増えてきたようですが、もし引用するのであれば、『雍州府志』では「白川山」と「瓜生山」を別の山としていることや、牛頭天王が降臨したとされる「瓜生山」は「白川の南」にあることまで正しく説明する必要があります(『雍州府志』がいう牛頭天王が降臨したとされる「瓜生山」は、現在の瓜生山ではありません)。

できるかぎり、作者の意図を正しく伝える形で引用するように心がけたいものです。

また、現代の八坂神社さんでは『二十二社註式』がいう牛頭天王瓜生山降臨説に否定的であることにも留意する必要があるでしょう。

キュウリ(胡瓜)を好む牛頭天王が降臨したことが瓜生山の山名の由来であるといった話も含め、後世、おそらく室町時代以降に好まれた説に過ぎません。

1928年(昭和3年)の『原始母神論』(原始母神論)に見える、各地に多い腰掛石の伝説は誕生石や化生石の変形で、京都東山(知恩院)の和尚石(クワシヤウセキ)や瓜生石(クワシヤウセキ)も同義ではないかとする指摘は興味深いです(同誌では瓜生山も取り上げていますが、瓜生山にも誕生石があったかは分からないとしています)。

追記終わり。

勝軍山(将軍山)と中尾山(大嶽中尾)

『雍州府志』では、慈照寺山(銀閣寺山、月待山)の「大嶽中尾」(中尾山)に足利義晴が城を築こうとした話にも触れています。

「慈照寺山」

慈照院義政公中年讓二政務於義尚公一斯山下建二慈照院一

(中略)

萬松院義晴公亦築二城於斯山之大嶽中尾一欲レ移レ經營未レ就半途而薨二于近江國穴太一云々『雍州府志』

ところが、『雍州府志』と同じ著者・編者による『東北歷覽之記』(東北歴覧之記)では、

勝軍山ノ麓ヲ過ク、萬松院義晴公ハ、三好筑前守長慶ニ襲ハレ、一旦京都ヲ出玉ヒ、東坂本常在寺ニ御座ス、佐々木左京ノ太夫義賢、六萬騎ヲ率ヒ、御味方ニ參ル、然レトモ平場ニテハ、三好カ大軍ニ對揚ナリカタカルヘシトテ、慈照寺ノ大嵩、中尾トイヘル山ニ、鍬始メアリケレトモ、ハカハカシク普請モナカリケレハ、進發ノコトハ沙汰ニモ不レ及、明シ暮シ玉フ中ニ、御心地不レ例、終ニ薨去シ玉フ、然レトモ佐々木義賢、御志ヲ守リ、大嵩中尾ノ城ヲ改メ築キ、勝軍ト名ク、元ヨリ勝軍地藏ノ堂アルニ依テナリ

『東北歴覽之記』

と見えます。

分かりやすく述べれば、「(著者である黒川道祐が)勝軍山の山麓を通った。かつて、将軍足利義晴が三好長慶に襲われ京都から近江坂本へ落ち延びた。佐々木義賢(六角承禎)が義晴の味方をしたが、平地では三好の大軍と匹敵しないので、銀閣寺の裏の中尾山に城を築こうとした。義晴の死後、義賢は中尾城を築き、勝軍城(勝軍山)と名付けた。これは元からあった勝軍地蔵堂に由来するものだ」と書かれています。

天文19年(1550年)に中尾城で起きた合戦 [11]の前日譚となる中尾山築城の話を取り上げていますが、ここでは「中尾山」は「勝軍山」で「勝軍地蔵堂がある山」としており、別の山である中尾山と勝軍山を同一視しています。

これは将軍山城(勝軍山城)と中尾城が混同されたものと考えられます。

後年の『雍州府志』では「白川山の内にある勝軍山の山頂に勝軍地蔵堂がある」「慈照寺山の大嶽中尾に足利義晴が城を築こうとした」と正しく改めているため、『東北歴覽之記』(『雍州府志』の下調べのため、1681年に旅行した際の手記・紀行文)と『雍州府志』(1682年著、1686年刊)の間に再調査を行った(か記憶を正した)のかもしれません。

時代時代に応じ、瓜生山勝軍地蔵が安置されている山こそが瓜生山ともいえます。

地元にお住まいの方の中にも、近年まで勝軍地蔵がお祀りされていた北白川山を指して瓜生山と呼ぶ方がいらっしゃいます。

『京都府愛宕郡村志』でも、最初に勝軍地蔵が安置された山(今の瓜生山)を「勝軍山」、次に勝軍地蔵が移された山(今の北白川山)を「瓜生山」としており、確かに、明治時代頃にはそのように扱われていたのでしょう。

さらに、現代において、北白川山を指して「丸山」と呼ぶ方もいらっしゃいます。

これは、照高院が実際に所在した山 [12]と、照高院宮址碑が建つ北白川山が混同されたことに起因しますが、なかなかややこしい……。

こういった複雑な事情もあり、白川山や瓜生山、茶山、北白川山、丸山といった山名が、それぞれどの山を指しているかの判断は難しいものがあり、ハイカー間における呼称と歴史的な呼称、あるいは地名は必ずしも一致しません。

瓜生山(白川山)は比叡山への通過点と考える方も多く、地元の方を除き、目を向ける方は少ないようですが、山中を巡るコースはバリエーション豊かです。

「北白川史跡と自然の道」を利用して山を一周するなど、今まで興味がなかった方も、機会があれば散歩がてらに登ってみてください。

なお、現代における瓜生山の山頂では狸谷山不動院さんの奥之院がお祀りされています。

今回の記事では主に北白川からのアプローチや観点に基づいた瓜生山の記事を書きましたが、一乗寺や狸谷山との関係は上の記事に。

関連記事 2015年2月 瓜生山 展望ハイキング

すべて同日の山行記録です。併せてご覧ください。

- 茶山(情延山)や瓜生山ハイキング あべのハルカスを遠望

- 瓜生山(勝軍山)、茶山、北白川山の由来と歴史 東山三十六峰

瓜生山(地理院 標準地図)

「瓜生山(ウリュウヤマ、ウリュウザン)(うりゅうやま、うりゅうざん)」

標高301m

京都市左京区

脚注

- 国土地理院が提供する「電子国土基本図(地名情報)」の「自然地名情報」では、「瓜生山」の読みを「うりゅうやま(Uryu Yama)」としています。ただし、電子国土基本図における地名情報の読みは、必ずしも正確であるとは限りません。[↩]

- ただし、長時の小笠原流は故実の(伝統的な)小笠原流とは異なるとの指摘があります。[↩]

- 古くは天文11年(1542年)生まれとする説もありました。ここでは中島家系図にしたがいます。[↩]

- 北白川の戦い。永禄元年(1558年)、足利義輝・細川晴元と三好長慶・松永久秀の間で起きた合戦。足利方の将軍山城(勝軍山城)が三好軍に落とされるも、足利軍は如意ヶ嶽を占拠し、戦いが膠着しました。六角義賢(承禎)の仲介で和睦。[↩]

- 中御門天皇の第3皇子。忠篤親王。享保8年(1723年)生まれ、天明8年(1788年)寂。勝軍地蔵を勝軍山から北白川山に遷したとされます。[↩]

- 『二水記』では永正18年の記録に続いてますが、8月23日に大永と改元。[↩]

- 鷲尾家の初代である鷲尾隆良は将軍塚大日堂の西麓にあたる鷲尾(現代における東山区鷲尾町)に邸宅を有していました。鷲尾家は勝軍山の西麓にあたる愛宕郡一乗寺村(現代における左京区一乗寺)を家領とし、当地に山荘を有していたことが伝わっています。「延文6年(1361年)に地蔵を勝軍山に安置した」のは、(私見ながら、)鷲尾家に関わる人物の可能性もあると見ています。[↩]

- 知恩院門跡。『大日本佛教全書』(大日本仏教全書)の編者の1人。[↩]

- 『能因歌枕』でも山城国の歌枕として「うりふ山」の名があがっており、『菟藝泥赴』では歌枕としての「瓜生山」について「白川の瀧のうへをいふ志賀山越のほどにや」としています。「白川の滝」は白川にあったとされますが現存しません。明治時代頃に復活運動があったとか。この「白川の滝」を「北白川の滝」として、鹿ヶ谷の「楼門の滝」と同一視する説も古くからあり、事情をより複雑なものとしています。[↩]

- ただし、大文字山の北面にあたる山域は白川村に属しましたので、「浄土寺村の上」とは認めがたいです。[↩]

- 中尾城の戦い。天文19年(1550年)、義晴の子である足利義輝と三好長慶との間で起きた合戦。義晴の遺志を継いだ義輝が中尾城に入り、京都を取り戻すべく長慶と争うも、最終的に中尾城は落城し、義輝は近江に撤退しました。[↩]

- かつて、照高院は北白川天神宮さんの東側に所在しており、その付近(北側)にも丸山があります。地形図に見える標高点148m周辺の住所地名に北白川丸山町の名を今に残します。[↩]

最近のコメント