昨日、2014年(平成26年)12月8日は雪の様子を見にAさんと京都北山へ。

京都市内ではもちろんのこと、京都府全域で見てもとくに標高が高い地点に所在する集落である大原百井、大見から尾越へ向かいます。

百井のあたりでは山手に雪がまばらに見える程度でしたが、大見を過ぎたあたりから道路にも薄く雪が積もっています。

いつものように、この日も出発が遅かったこともあり、尾越周辺の偵察だけでもよいかと考えていましたが、山が近付くと登りたくなるのがハイカーのさだめ。

ましてや、雪が積もっているとなると、なおさらその欲求には抗えません。

けっきょく、久多市有林管理棟(俗に「二ノ谷の管理舎」とも)を起点として、京都府で2番目に高い山でもある峰床山(みねとこやま)を登ることにしました。

目次

冬の峰床山を登山 京都市左京区

峰床山の山頂

新雪が積もる峰床山の山頂。二等三角点「久多村(二)」。京都市左京区。

標高969.9m。(→「測地成果2024」により、969.7mと改定)

峰床山の山域は滋賀県大津市と京都市左京区に跨りますが、その山頂や八丁平は京都府側にあたります。

ロッククライミングゲレンデなどで知られる金毘羅山(江文山)と同様に、峰床山も「大原の里10名山」に選定されていますが、峰床山の山頂周辺は久多と花脊の境にあたり、さすがに「大原の山」と見なすには無理があるでしょうか。

また、両座は南北に13kmも離れており、(とくに冬場の)気象環境も大きく異なります。

この山の山名について、昭和の初め頃は「峰床」(峰床の頭)と呼ばれていましたが、現在では後ろに「山」を付けた表記が一般的です。

1932年(昭和7年)の『近畿の山と谷』(初版)の本文では「峰床の頭」、同誌の附図では「峰床」。

1944年(昭和19年)の『京都北山と丹波高原』(改訂版)では「峯床山」と「峰床の頭」、どちらもあり。

峰床山の山頂に設置される二等三角点「久多村(二)」の「点の記」に目を通してみると、明治時代に設置時の「点の記」では山名や俗称が示されていませんが、1976年(昭和51年)以降の「点の記」には、いずれも「俗称 峰床山」と明記されています。

登りは二ノ谷(~ヘリポート)~フノ坂峠~八丁平~クラガリ谷~。

楽しさのあまり、適当に雪を踏みながら歩いていたら、林道を誤って進んでしまい、フノ坂峠の南側のヘリポートに出ました。

もう8~9年前の話でしょうか……、このあたりで道迷いなさっていた方々を案内しながら連れ立って下山し、お話を伺ってみたら、意外にご近所にお住まいで、お互いに驚いたことを思い出します。

雪の八丁平湿原

ささやかながら、高層湿原たる八丁平も雪景色に。

ナラ枯れ、笹枯れ以前の風景しかご存じない方からすると、「えっ、これが八丁平?」と思うような有り様ですが、植生回復の試みが進められており、囲いの中でたなびくススキの穂に救いを見出します。

追記しておきますと、八丁平湿原は「京都丹波高原国定公園」の「第1種特別地域」に指定される見込みです。

雪のクラガリ谷

雪に覆われたクラガリ谷。雪解けの水が沢を潤します。

積雪は3~5cmといったところでしょうか。

例年、厳冬期の峰床山は深く雪が積もりますが、まだ12月上旬。

特に問題となる量ではなく、新雪だからといって嵌ることもありません。

八丁平からクラガリ谷を詰め、峰床山の山頂へと向かいます。

このあたりは踏み跡ひとつなく、美しい雪面を保っていましたが、峰定寺、花脊八桝、俵坂峠からのコースを合わせて以降、山頂までよく踏まれていました。

日曜日に歩かれたトレースでしょう。

峰床山の展望・眺望 京都北山

皆子山や比叡山を望む

峰床山から京都府最高峰の皆子山と比叡山を望む。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 皆子山 | 4.0km | 971.2m | 京都市左京区 滋賀県大津市 | 京都府最高峰 |

| 大比叡 | 19.1km | 848.0m | 滋賀県大津市 京都市左京区 | 都富士 |

| 四明岳 | 19.2km | 838m | 京都市左京区 | 都富士 |

京都府で2番目に高い山である峰床山から、京都府で最も高い山である皆子山を眼前に眺望します。

比叡山から皆子山の肩越しに峰床山を望めますが、逆もまたしかりで、峰床山から比叡山を見通せます。

上の記事に比叡山四明岳の展望地から峰床山を撮影した写真を掲載しています。

峰床山を遠望する構図としては分かりやすい部類だと考えられます。

花脊峠周辺の山々や愛宕山を望む

峰床山から杉ノ峠、花脊峠周辺の山々、遠くに愛宕山を望む。

私が好きな紅白鉄塔(元・NTT鞍馬無線中継所)も写っていますね。

| 山名 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 |

|---|---|---|---|

| 滝谷山 (別所山) | 7.5km | 875.9m | 京都市左京区 |

| 天狗杉 (花背山) | 9.9km | 836.8m | 京都市左京区 |

| 地蔵杉山 | 7.8km | 899m | 京都市右京区 |

| 雲取山 (二ノ谷山) | 8.5km | 910.8m | 京都市右京区 |

| 桟敷ヶ岳 | 13.0km | 895.7m ※成果異常 | 京都市北区 |

| 愛宕山 | 26.2km | 924m | 京都市右京区 |

| 地蔵山 | 25.6km | 947.2m | 京都市右京区 |

| 釈迦岳 | 38.0km | 630.7m | 大阪府三島郡島本町 京都市西京区 |

| ポンポン山 (加茂背山) | 38.2km | 678.7m | 京都市西京区 大阪府高槻市 |

追記。

本題とは無関係ですが、2018年(平成30年)より上の写真に写る杉ノ峠の鉄塔の撤去作業が始まりました。

この無線中継所については、当サイトでは以前より「元・NTT鞍馬無線中継所」としていますが、あくまでも「元」で、「電電公社鞍馬無線中継所」→「NTT鞍馬無線中継所」→「警察庁鞍馬無線中継所(京都府警)」と管轄が移ってきました。

京都府警はこの無線中継所を運用していないという話もあり、半ば見捨てられた状態となっていましたが、ついに解体されることに。

京都の山々や、京都盆地の多くの場所から見えていた、それどころか他府県から見通すこともでき、京都北山の方角を示す重要な指針となっていただけに残念です。

今までお疲れ様でした。

追記終わり。

あべのハルカスは峰床山から見える?

建設中の時点で、私がちらほらと各所で仄めかしていたこともあり、ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、峰床山は「京都府から『あべのハルカス』を望む最遠望地点」です。

計算上、天狗杉(花背山)の遥か遠くに、大阪の超高層ビル「あべのハルカス」の上部を見通せますが、その天狗杉(花背山)の木立に遮られるため、ハルカスさんの姿を明確に望むのは難しいでしょう。

ただし、条件しだいでビルの最上部が見える可能性は残されています。

出典「基盤地図情報(数値標高モデル)5mメッシュ」+「地理院地図(新版)」(国土地理院)

※2014年(平成26年)年12月時点で提供されるデータを使用

参考程度に「あべのハルカス」の可視マップを掲載しておきます。

計算設定は「精密」、「樹木の影響は加味しない」。

別のページで公開している「基盤地図情報(数値標高モデル)10mメッシュ」(以下、10mDEM)を基にした可視マップと異なり、現状、広域をカバーした数値標高データとしては、最も精度が高いと考えられる「基盤地図情報(数値標高モデル)5mメッシュ」(以下、5mDEM)を基に再計算しています。

10mDEMを基にした計算結果と大差はなく、山頂の周辺のみが「見える範囲」に含まれます。

なお、防災無線中継所(峰床山無線中継所)の高さは考慮しないものとします。

峰床山周辺で、10mDEMを基に計算した結果と、5mDEMを基に計算した結果における明確な違いとして、峰床山の南東1.8kmに所在する標高点914m峰が「見える範囲」に含まれるか否かがあります。

滋賀県と京都府の府県境に所在する標高点914m峰、江賀谷(伊賀谷)の左股(スズ谷)を詰めた左岸の頭にあたりますが、10mDEMを基にした可視マップでは、このピークは「見える範囲」に含まれていたものの、5mDEMを基に再計算すると、「見える範囲」から完全に外れてしまいます。

長老ヶ岳や大江山を遠望

峰床山から長老ヶ岳、地蔵杉、遠くに大江山を望む。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 |

|---|---|---|---|

| 千丈ヶ嶽 (大江山) | 69.5km | 832.2m | 京都府福知山市 京都府与謝郡与謝野町 |

| 鍋塚 | 68.6km | 762.7m | 京都府福知山市 京都府与謝郡与謝野町 京都府宮津市 |

| 長老ヶ岳 | 32.7km | 916.7m | 京都府船井郡京丹波町 京都府南丹市 |

| 地蔵杉 | 30.8km | 898.7m | 京都府南丹市 京都府船井郡京丹波町 |

| 高平 | 31.0km | 793m | 京都府南丹市 |

| 天狗畑 (河端山) | 32.3km | 848.1m | 京都府綾部市 京都府南丹市 |

頭巾山から天狗畑、洞峠、地蔵杉、長老ヶ岳と連なる雄大な尾根が見えています。

私にとってはちょっとした思い出のある構図ですが、こちらで語るには時間が足りません。

もし、ある方がご健在であれば、この写真を見て、必ずや喜んでくださるでしょう。

後方には大江山連峰の千丈ヶ嶽(いわゆる大江山)や鍋塚が写っていますね。

うっすらですが、この左手には多紀連山の三嶽(御嶽)や、その周辺峰も見えていました。

三嶽は東から見ても南から見ても美しく、遠くからでもよく目立つ山容です。

風は弱く、大した寒さは感じないものの、さすがに夕暮れ時、少しずつ気温が下がってきます。

Aさんからジンジャーのお茶をいただき一服。

戯れに木々の合間から北の山々を覗き込んでみると、久多の三国岳や、さらにその後方には形のよい百里ヶ岳の姿が見えていました。

写真は撮影していませんが、江若国境の百里ヶ岳まで約17kmといったところでしょうか。

日没も近付き、名残惜しいですが、そろそろ峰床山ともお別れ。

展望台に寄り、俵坂峠を経て下ることにしました。

以下の写真は山頂から撮影した写真ではありません。

比良の武奈ヶ岳を望む

峰床山の展望地から冠雪した武奈ヶ岳を望む。

撮影地点から比良山地最高峰の武奈ヶ岳(滋賀県大津市)まで7.4km。

山頂の南0.33km、比良山地や皆子山、花脊峠方面に対して開けた展望地から撮影しています。

藪が失せ、樹木が倒れた影響か、昔と比べると山頂も見晴らしがよくなりましたが、それでも東向きの展望はこちらにかないません。

比良の蓬莱山を望む

峰床山の展望地から冠雪した蓬莱山を望む。

撮影地点から南比良最高峰の蓬莱山(滋賀県大津市)まで6.2km。

やはり、比良山地を代表する高峰たる武奈ヶ岳や蓬莱山の山頂域は雪が深いようです。

冠雪した皆子山を望む

峰床山の展望地から冠雪した皆子山を望む。

撮影地点から阿星山(滋賀県湖南市、栗東市)まで36.7km。

皆子山を眼前に望めますが、山頂と異なり、撮影地点から大比叡は見えません。

どこからでも見えることでおなじみ湖南の阿星山、なんと、峰床山からでも比良山地と京都北山の間を縫って見通せます。

俵坂峠周辺の林道では、むき出しになった丹波帯の地層をAさんが撮影なさっており、つられて私も見てみると、たしかに興味深い、美しい模様を織り成していました。

機会があれば、丹波高地の層群もじっくりと観察してみたいものです。

管理棟まで戻ってきた頃には、あたりはすでに真っ暗。

軽めとはいえ、これが今シーズン初めての雪山歩きとなりましたが、肩慣らしにちょうどよい雪の質でした。

ありがとうございました。

付記

安曇川源流 大原百井の思子淵神社(シコブチ様)

行きに立ち寄りお参りした大原百井の思子淵神社さん。

場所により、志古淵、志子淵などの当て字が見られますが、安曇川(葛川)水系にゆかりある地でお祀りされる「シコブチ」様。

安曇川といえば滋賀県の川だと思われがちですが、その源頭は京都市左京区で、源流域にあたる大原百井、大原大見、久多といった集落でも、安曇川の水神たるシコブチ様がお祀りされています。

「葛(かつら)川」の「葛(くず)」の字は「九頭(くず)」に通じており、険しい川の流れを示す呼称として、各地の川の呼称に用いられ、水神、龍神信仰に転じる例が多く見られます。

古くは「葛野(かどの)川」と称した京都の桂川(葛川)も、古代には氾濫を繰り返しており、後世、車折神社さんの境内に遷されましたが、川の神様を鎮めるため、秦氏が水神社としてお祀りしていました。

シコブチの名も「恐ろしく(醜)(シコ)深い(フチ)川」を示しているとする説があり、安曇川に対する畏敬の念を表したものといえるでしょう。

史料的な話もしておくと、江戸時代中期(享保年間)に編纂された『日本輿地通志 畿内部』(いわゆる『五畿内志』)の「山城國之五 愛宕郡」に「醜淵神祠 在二久多莊河合村一近隣五村共致二如在一」と見え、寛延2年(1749年)の『皇州緒餘撰部 山城國舊地圖』(山城国旧地図)では、久多に「醜淵神社」(醜淵神社)が描かれています。

その後、江戸時代後期以降の国語辞典『倭訓栞』の「しこぶつ」に「醜太なるへし壒嚢抄に物のげすしき樣なるをいふといへり日本紀に齋部ノ色弗知といふ人あり醜淵神祠は愛宕郡久世ノ莊にあり」と見えます(「愛宕郡久世ノ荘」は「久多ノ荘」の誤りでしょう)。

これは「しこぶつ(醜太)」という言葉の解説として、その音訓から、過去に斎部色弗知(いんべのしこぶち)なる人物がいたということや、あるいは久多に醜淵神祠(醜淵神社)があると紹介しているだけで、醜淵神祠で斎部色弗知をお祀りしているわけではありません。

現代の国語辞典(日本国語大辞典)では、「しこぶち 頑丈で無骨なこと。粗野なこと。また、そのさま。しこぶつ。」とあり、「しこぶち」は「しこぶつ」であることが分かります。

『倭訓栞』が引く「壒嚢抄」は、室町時代中期に成立した問答体の辞典『壒嚢鈔(あいのうしょう)』を指すと考えられますが、十五巻版の『壒嚢鈔』に目を通しても、どこを引いたのかよく分かりません(「鬼ノシコ」云々のくだりは興味深い)。

『塵袋』から転載して、室町時代後期に増補された二十巻本の『塵添壒嚢鈔』が、江戸時代には広く『壒嚢鈔』と見なされていたので、そちらも調べてみると、『塵添壒嚢鈔』に「色弗(シコブチ)ノ事 モノヽ。ゲスシキヤウナルヲ。シコブチト云ハ。正字イカン 此事サセル本說ヲキカズタヽ世俗ノコトバ歟。但シ日本紀ニ忌部ノ連色弗ト云フ人ノ名アリトミエタリ。コレヲ見ニハ色弗トカクベキニヤ。件ノ人ノ形躰ゲスシクメ。シコブチナリケルヤラム。」とありました。

『塵添壒嚢鈔』によると、「物の下種しきよう(卑しいさま)なるをシコブチというが、正字はどんなであろうか。典拠も分からず、ただ世間で俗に使う言葉か?」と「シコブチ」の正字(正しい表記)や正しい意味は分からない、「色弗と書くべきであろうか」としていますが、『倭訓栞』では「シコブツ(シコブチ)」の正字を「醜太なるべし」としています。

『倭訓栞』がいう「齋部色弗知」は、『日本書紀』ではなく『日本書紀通證』(日本書紀通証)の巻一が引く「齋部色弗知祝詞」(齋部色弗知祝詞曰天地之體土也性金也故久堅之天荒金之地也)に名前が見える人物で、『日本書紀通證』は『八箇祝詞』(齋部八箇祝詞)(齋部志古夫知八箇祝詞)から引いています。

『日本書紀』には天武天皇や持統天皇に仕えた忌部首(忌部子人)の弟の「色弗」(忌部色弗)や、同一人物であろう「忌部宿禰色夫知」(忌部色夫知)の名前が見え、おそらく、斎部色弗知(斎部志古夫知)は忌部色弗(忌部色夫知)で、兄と共に『日本書紀』の編纂事業に関わった可能性があります。

『塵添壒嚢鈔』では、忌部色弗の形躰(ぎょうたい、きょうたい)、つまり、体形が卑しかったのが、「物の下種しきようなるをシコブチという」由来であろうかとしていますが、なかなか手厳しい。

しかしながら、これは『倭訓栞』の「醜太なるべし」に影響を与えたと考えられます。

滋賀県側に目を向けると、享保19年(1733年)に大成した『近江國輿地志略』(近江国輿地志略)に、『行脚記』(葛川縁起)がいう「信興淵大明神」や、あるいは『諸州巡の記』(諸州巡覧記)の「色佛大明神につくる」は、いずれも坊村にある葛川寺(明王院)の地主権現社を指すといった話が見え、「シコブチ」の表記揺れは多数あったことが窺えます。

また、1927年(昭和2年)の『高島郡誌』には朽木村の「思子淵神社」4座(平良、小川、岩瀬、能家)と「思子淵社」1座(雲洞谷)、それに廣瀨村の「思子淵神社」1座(中野)の神名が見えます。

ただし、広瀬村大字中野字好井下(現在の高島市安曇川町中野)に鎮座した思子淵神社は、祭神が思子淵神ではありません(この当時は彦火火出見尊と豊玉姫の夫婦を祀る)。

「思子淵神」について、『高島郡誌』では「筏の祖神として尊敬せられ」としたうえで、朽木谷を開いて筏で木材の運搬を始めた橘治高なる人物の伝説を紹介しています。

しかしながら、その時代にはまだ「橘氏」(橘宿禰の姓)が成立していなかったので、筏事業の祖神(思子淵神)を橘治高とする説はおそらく非(あやまり)だろうと否定的です [1]。

さらに「一に思子淵神は河童を支配する神なりと。中江千別の河太郞傳にあと川の水上朽木のおくに志古不智大明神といふ神を、家每に祀れるを、いかなる神ぞと問ければ、こは河童をしり玉ふ御神なりとぞ云々とあり、古くよりかく傳へたるなり。」と続けており(「あと川」は安曇川)、思子淵神は「河童を支配する神」「河童を知りたもう神」と考えられていた可能性も示しています。

高島出身の中江千別(久右衛門)は江戸時代後期の国学者・歌人で、今に伝わる朽木谷の思子淵神の伝説は、中江千別の『川太郎伝』によるところがきわめて大きい(というより、ほぼそれが全て)。

これらは近江の朽木谷(高島郡)でどのように考えられていたかの話であって、葛川(滋賀郡)であったり、あるいは京都側(愛宕郡)を含め、他の地域でどのように考えられていたかは別問題です。

たとえば、『近江國輿地志略』が引く『行脚記』では、信興淵大明神の本地を「三世諸佛の智母、大聖文殊(文殊菩薩)の化現」としています。

もっとも、『続群書類従』釈家部に所収『葛川緣起』(葛川縁起)(比叡山無動寺を開創した相応和尚による葛川明王院の縁起)では、大筋は『行脚記』と同様ながら、「信興淵大明神は今の志古淵大明神也」と見えるのみです。

相応は平安時代前期の僧で、『葛川緣起』も鎌倉時代前期頃に成立しており、どう遅くとも鎌倉時代には葛川に「志古淵神」が存在したと分かります。

そして、江戸時代頃には、葛川の地主権現、志古淵大明神は文殊菩薩と習合していた可能性が高いでしょう。

京都府で標高が高い集落

記事冒頭で述べた「(大原百井や大見、尾越は)京都府全域で見てもとくに標高が高い地点に所在する集落」について、他の集落との比較。

「かやぶきの里」で知られる南丹市美山町北の集落標高が約240~260m。

京都市右京区嵯峨樒原町の集落標高が約430~450m。

京都市西京区大原野小塩町のうち、俗に杉谷集落や杉谷地区と呼ばれる地域の集落標高が約460~470m。

京都市左京区広河原尾花町の集落標高が約490m。

相楽郡南山城村野殿の集落標高が約500m。

亀岡市畑野町土ケ畑の集落のうち、とく標高が高い地点が約510~520m。

茨木台ニュータウンと呼ばれる、亀岡市東別院町鎌倉に開かれた住宅地のうち、とく標高が高い地点が約550~560m。

北摂ローズタウンと呼ばれる、亀岡市東別院町湯谷に開かれた住宅地のうち、とく標高が高い地点が約590~600m。

右京区京北芹生町の集落標高が約620~630m。

左京区大原百井町の集落標高が約620m。

人口・世帯数が0となりましたが、左京区大原尾越町の集落標高が約660~670m。

有人集落ではなく、すでに廃村ですが、美山町芦生の中山が約620~630m。

集落としての中山は、現在も山中に残る中山神社さんの所在地とは異なります。

ここは滋賀県側の人が府県境跨ぎに気付かずに移住して、後に京都府から居住を認められたという変わった歴史がある。

あとは、ハイカーの間ではよく知られる、右京区京北上弓削町の廃村八丁が約590~600m。

おそらく存在しないでしょうが、もし、大原尾越町より標高が高い(京都府の)有人集落をご存じの方がいらっしゃったら、コメント欄などでご教示ください。

補足しておきますと、2022年(令和4年)の時点で、大原尾越町の人口・世帯数は0、つまり、住民票を置く定住者がおらず、無住(無人)の扱いであり、現状、京北芹生町か大原百井町が京都府における有人集落の最高標高地点である可能性が高い。

大原大見町の人口・世帯数も2まで減少しています。

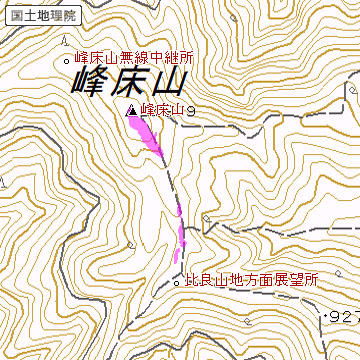

峰床山(地理院 標準地図)

「峰床山(ミネトコヤマ)(みねとこやま)」

標高969.7m(二等三角点「久多村(二)」)

京都市左京区(山域は滋賀県大津市に跨る)

「百井思子淵神社(モモイシコブチジンジャ)(しこぶちじんじゃ)」

京都市左京区大原百井町 付近

脚注

- あくまでも伝説とはいえ、役行者が伊豆大島に配流された文武天皇3年(699年)に、橘治高も伊勢に配流されたとする設定があります。橘氏の祖とされる県犬養三千代が橘宿禰の姓を賜ったのは和銅元年(708年)ですので、それ以前の人物が橘氏を称したとは考えられません。したがって、橘治高は実在しないといった指摘が『高島郡誌』でなされます。私が思うに、筏事業に関わった方々が、橘治高なる人物を事業の祖神に仮託したのでしょう。[↩]

最近のコメント