2014年(平成26年)10月4日の話。

ピンク色にライトアップされる京都タワーを眺めるため、この日は京都西山をハイキング。

京都府長岡京市と京都市西京区、それに大阪府三島郡島本町や高槻市に跨る山々を登ったり下ったり。

細かな過程や道程は端折りますが、この山域の最高峰であるポンポン山へ。

目次

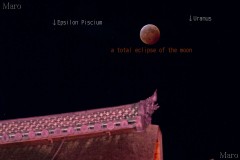

ポンポン山から「あべのハルカス」を遠望

ポンポン山から「あべのハルカス」、和泉葛城山、豊里大橋を遠望する。京都市西京区、大阪府高槻市。

| 主な山、建築物 | 距離 | 標高 (地上高) | 山頂所在地 |

|---|---|---|---|

| あべのハルカス | 33.6km | (300m) | 大阪市阿倍野区 |

| 葛城山 (和泉葛城山) | 67.4km | 858m | 和歌山県紀の川市 大阪府岸和田市 大阪府貝塚市 |

金剛山地、和泉山脈、大阪平野南部方面の見え方は今ひとつでしたが、大阪の超高層ビル「あべのハルカス」の姿は見えていました。

写真では手前、あべのハルカスとの間には、淀川に架かる豊里大橋も写っています。

目を凝らしてご覧いただければ、”A”の字の橋塔、いわゆる「A型斜張橋」(A字形斜張橋)であることがお分かりいただけるのではないでしょうか。

よく見ると、東淀工場らしき白い煙突も写ってますね。

昨年9月に久々に訪れて以降も、折を見てはポンポン山を登っていますが、どうにも間が悪く、あべのハルカスや、その向こうの山々がはっきりとは見えず、やや霞んだ印象を受ける日ばかり。

この日もさしたる好条件ではなかったものの、ポンポン山から「あべのハルカス」の撮影例を求める方もいらっしゃるようですので、参考程度に掲載しておきます。

ポンポン山と加茂勢山の呼称について

お約束、ポンポン山の山名標越しに愛宕山を望む。標高678.7m。

ポンポン山は京都市西京区、大阪府高槻市の最高峰です。

さらに申し上げれば、かつては乙訓郡や島上郡の最高峰でもありました。

標高678.9mの時代が続いたので、その値(6789の並び)で覚えた方も多いでしょうが、現在の標高は678.8m。(→「測地成果2024」により、678.7mと改定)

京都市西京区と大阪府高槻市の府境に所在するポンポン山は、広義の北摂山系でも、とくに京都西山にあたる山域の最高峰。

古くはこの山域を老ノ坂山地とも呼びましたが、近年は用いる人が減っています。

広域的な北摂山系全体としては、京都府南丹市と大阪府豊能郡能勢町の府境に所在する深山が最高峰と見なせます。

もっとも、北摂山系は丹波高地の一部であり、深山からは切れ目なく丹波の山が連なっています。

いずれにせよ、ポンポン山が周辺山域でもっとも高い山であることは確かで、北に連なる小塩山と並び、遠くから眺めてもよく目立ちます。

ポンポン山の山頂には二等三角点「加茂勢山」が設置されています。

1932年(昭和7年)の『近畿の山と谷』には「頂上には三角櫓が在つて通路から少し横へ寄らねばならぬ」と見え、その頃は二等三角点峰のポンポン山にも、いわゆる三角点櫓(測量用の高覘標)が築かれていたようですね。

国の公的な記録である歴代の「点の記」に目を通してみると、1901年(明治34年)観測の「点の記」から今に至るまで、一貫して「加茂勢山」に「かもぜ」と振り仮名を振っています。

この点名は所在地の設置時における小字(京都府乙訓郡大原野村大字小塩字加茂勢山)に由来しますが、「加茂勢山」はポンポン山の本来の山名、あるいは地名であったと考えられています。

江戸時代中期(享保年間)に編纂された『日本輿地通志 畿内部』(いわゆる『五畿内志』)では「加茂勢カ岳」の漢字を当てていますが読みは不明。

1906年(明治39年)の『日本山嶽志』(日本山岳志)では「加茂背嶽」の漢字を当てていますが、やはり読みは不明。

漢字は音を借りただけでしょうから、加茂勢であれ、加茂背であれ、大した意味はないものと見ています。

『日本山嶽志』では加茂背嶽を山城国乙訓郡の西方と紹介しており、『五畿内志』では摂津国島上郡の「神峰山」と合わせて山名を挙げているものの、神峰山は山丹二州(山城国と丹波国)との境であり、寺の北の加茂勢カ岳は今は山州(山城国)に入るとしています。

現在もポンポン山の山頂は京都府の管轄下にあるようですが、かつては山城国の山と見なされていたようですね。

寛延2年(1749年)の『皇州緒餘撰部 山城國舊地圖』(山城国旧地図)では、「遷轉(遷転)」(移り変わり)として、「摂州の加茂瀬嶽、丹州の水尾、愛宕山、越畑、大悲山等は本国(山城国)に属す」と見えます。

これは別の記事で取り上げていますが、水尾など愛宕山の周辺地域は、平安時代の前期頃は丹波国に属したと考えられます(が、後世は山城国に属しました)。

『五畿内志』の「加茂勢カ岳は今は山州に入る」の描写(「今は」ですので、過去はそうでなかった可能性があります)や、『山城國舊地圖』の「摂州の加茂瀬嶽は(今は)山城国に属す」を見るかぎり、加茂勢山も摂津国に属した時期があったのでしょうか。

1889年(明治22年)測量、1892年(明治25年)発行の仮製二万分一地形図「沓掛村」では、ポンポン山の山名は地形図に表示されませんが、ポンポン山と推定できる山の山頂と見なせる地点(基準点679.4m)は、(府境ではなく)明確に京都府に所在しており、その西に「小塩村外九村入會地」(小塩村ほか9ヶ村の入会地)と表示しています。

それが、1909年(明治42年)測図、1911年(明治44年)発行の正式二万分一地形図「山崎」では、假製図より精度が上昇したのか、府境が少し変化しており、新たに設置されたポンポン山の三角点付近に近付いています。

拡大しないと分かりにくいですが、最新の地理院地図でも、あくまでも地形図の上では京都府側に三角点が置かれています。

ただし、国土地理院が提供する「基盤地図情報(基本項目)」タイル(ベクトルタイル)を重ねて確認すると、1/500ベースの「町字界線」では三角点が府境にあたります。

現代ではポンポン山の山頂は京都府と大阪府の境にある、と見なして問題ないでしょう。

また、明治時代頃、ポンポン山の山頂付近が「小塩村ほか9ヶ村の入会地(共有林の山)」であったのは、この山の成り立ちが影響を与えた可能性があると考えています。

なぜポンポン山? ポンポン山の由来

なぜ、加茂勢山が「ポンポン山」と呼ばれるようになったのでしょうか。

1919年(大正8年)の『山嶽巡禮』(山岳巡礼)には、

「ポンポン山」

(前略)

東海道の高槻で汽車を捨てゝ、龜岡街道を北に進み、中途、本山寺といふ寺のある山に上り、そこの寺番人から、始めて、頂上にある岩の邊りの地盤が、地殻の下で洞にでもなつてゐるのか、踏めばぽん──と一種の響音を發するから、ぽん──山の名があるのだといふことを聞いた。『山嶽巡禮』

(※「ぽん──」は原文では縦書き「くの字」点)

(私による現代仮名遣いへの直し)

東海道の高槻で汽車を捨てて、亀岡街道を北に進み、中途、本山寺という寺のある山に上り、そこの寺番人から、はじめて、頂上にある岩の辺りの地盤が、地殻の下で洞にでもなっているのか、踏めばぽんぽんと一種の響音を発するから、ぽんぽん山の名があるのだということを聞いた。

と見え、この「足音ポンポン説」、つまり、ポンポン山の由来は山頂で足踏みすれば「ぽんぽん」と音がするからといった説は、とくによく知られています。

『山嶽巡禮』の出版年は1919年(大正8年)ですが、ポンポン山など「近畿の山山」の記録は筆者である北尾鐐之助の「古い記憶を辿つて」記されたものです。

北山を号する本山寺(ほんざんじ)さんは、根本山(こんぽんざん)を号する神峯山寺(かぶさんじ)(かぶせんじ)さんの奥(北)に所在するお寺さんで、ポンポン山の高槻側における登山口でもあります。

山頂で足踏みすればポンポンと音がするからポンポン山といった話は、どう遅くとも大正時代のはじめには語られていたようですが、近年になり、「ポン」の音を先斗町の「ポン」と同様、ポルトガル語の”ponta”(先)に由来を求める説も唱えられました(が、これは検証可能な論拠を明示できず、個人的には私説の域を出ないと考えています)。

他にも、現代において全くといってよいほど知られていない話として、(コピペ的に広まるのを避けるため、ここでは詳細を伏せますが、)山麓の催しに由来する説があります(ある催しの結果、山頂にあるものを埋めるために穴を掘り、空洞が生じた云々)。

現代の人間が後付けで唱える説よりよほど信用できると考えていますが、それですら、あくまでもそういった俗説もある、という程度です。

1943年(昭和18年)の児童文学『竜の水』(文・二反長半、絵・松野一夫)に収録される『河童』に「ポンポン山」の話が見えます。

「ポンポン山は、あるけば、ポンポンと音がすると、むかしからいはれてゐる」が、主人公の良吉少年が兄と登ってみたところ、「べつにポンポンときれいな音は出なかつた」。

落ち葉がぷかぷか溜まっているので、プカプカがポンポンなのかもしれないと良吉少年は感想を述べています。

この作品に見えるポンポン山がどこであるか明示されていませんが、「村には、西面川といふ川が、淀川にそそいでゐる」などの描写から、高槻周辺が舞台だと考えられ、おそらく本記事で取り上げるポンポン山を指すのでしょう。

現代のポンポン山も、山頂で足踏みしたところで「ぽんぽん」とは鳴らないように感じますね。

『竜の水』の作者、二反長半は三島郡福井村(現在の茨木市)出身で、表題作の舞台は茨木の竜王山と推測できますが、収録される他の作品では箕面周辺も舞台となっています。

また別の収録作では、阿為神社さんの裏山を藤原鎌足由来であろう「大職冠山」と呼んでいたり、なかなか興味深い。

『河童』の作中で、いわゆるヒガンバナ(彼岸花)を「ダイボサツ」(大菩薩?)とも呼んでいるのは、高槻(三島)におけるヒガンバナの地方名(方言)なのか、よりローカルな俚言なのか。

もちろん、ヒガンバナに異常ともいえる数の別名があることは存じています。

乙訓郡

杉谷村名

在二三鈷寺ノ後山上ニ一

(中略)

本山越攝州島上郡界

自二杉谷一至二攝州原村ニ一二里

歴二本山寺一

自二杉谷一至二本山寺ニ一五十町也

此間山路無二人家一中路カモセガ嶽トイフ所アリ此所絶景也晴天時見二-渡京都南都之大佛一又大坂丹後ノユラノ湊マデ見ユ又釋迦嶽同景色勝ル亦此嶽以レ足踏時如二大皷一爲レ響『山城名跡巡行志』

宝暦4年(1754年)の『山城名跡巡行志』には、山城国乙訓郡杉谷村から摂津国島上郡原村の本山寺へ通じる本山越の道中に「カモセガ嶽」という所があると見えます。

「この所絶景なり。晴天の時、京都と南都の大仏を見渡す。また大坂や丹後の由良の湊まで見ゆ。また釋迦嶽(釈迦岳)も同じく景色に勝(すぐ)る。またこの嶽は足をもって踏みし時、大皷(大鼓)の如き響きをなす」とあり、ポンポン山の由来に通じる描写がなされています。

残念ながら、ポンポン山や釈迦岳から「丹後の由良の湊」は見通せませんが、丹後由良は古くから名所としてよく知られていましたので、引き合いに出したのでしょう(「丹後の由良の湊」ではなく、「淡路島の由良の湊」であればどうでしょうか?)。

遅くとも江戸時代中期の時点で「足踏みしたら大鼓のごとき響きをなす」山だと考えられていたことが伝わります。

ただし、なぜ「大鼓のごとき響きをなす」か、その理由や原因については、これだけでは伝わりません。

「大鼓のごとき響きをなす」山は、カモセガ嶽ではなく釋迦嶽と読み取れなくもありませんが(この解釈をめぐって、以前、’00年代の半ば頃だったでしょうか、どこかの山岳系か、あるいは歴史系の掲示板で議論なさっていたように記憶していますが、見失いました)、釈迦岳も三鈷寺の由来となった「三鈷に似たる三峰」の一座と扱われていたのでしょうか。

記事下部の「余談・追記」における「𩭓嶽」の話に続きます。

ぽんぽん山と高塚山

ポンポン山の南面あたりは古くは摂津国島上郡川久保村に属していましたが、明治の町村制施行で大阪府島上郡磐手村(後に三島郡)となり、1931年(昭和6年)に高槻町と合併しました。

現代における高槻市大字川久保です。

1922年(大正11年)の『大阪府全志 巻之三』に、

磐手村

大字川久保

本地は古來島上郡に屬し、川久保村と稱す。四方山脈を繞らし、中間に一の溪流ありて、地勢窪めるを以て、古は久保ヶ原と呼びしを、後今の稱と改めしといふ。

北方山城國乙訓郡に界する所に高塚山あり。山は広峻にして山城・大和・河內・和泉・丹波・近江の七ヶ國を一眸に收むるを得べし、往時國界を表せし山なるを以て此の名を得たりといふ。一にぽんぽん山の稱あり、人あり之を蹈めば鼓聲を發するに依れり、勝地を以て名あり。

(中略)

攝津志には高塚ありと記すれども、今其の所在は定かならず。

(後略)

『大阪府全志 巻之三』

と見え、どうやら川久保村ではポンポン山を「高塚山」と呼んでいたようですね。

『大阪府全志』では、「ぽんぽん」は踏めば鼓声を発する、つまり、鼓や太鼓を打つ音を発することに由来するとしています。

「ポンポン山」は明治時代に生じた称だと考えていましたが、「一に」の描写を見るかぎり、さほど広まっていなかった、あるいは記録に残らなかっただけで、それ以前から口語では「ぽんぽん山」と俗称的に呼ばれていた可能性があります。

記事下部の「余談・追記」で触れていますが、遅くとも1877年(明治10年)には、おそらくポンポン山と推定される山が、京都側から「ポンポコ山」と呼ばれていたらしい。

ポンポン山と呼ばれるようになったのは明治時代後期以降などとする、過去の通説を覆すものです。

「摂津志」は『五畿内志』を指し、「高冢在二川窪村一」と見えますが、詳細が伝わりません。

『五畿内志』では「陵墓」で他の塚とともに「高冢」を紹介していますが、経塚の類が存在したのでしょうか。

『大阪府全志』の描写を見るかぎり、大正時代頃、「高塚」の称は国境を表す「塚」(境塚)に由来すると考えられていたようですが、たとえば、山頂に塚を埋納したことにより地中に洞が生じた(と俗伝で考えられていた)可能性は?

高塚山じたいはきわめてありふれた山名ですが、神戸市教育委員会によると、(他地域ではありますが、)神戸市に数ヶ所ある高塚山の由来について、「いずれも、古い時代の塚=古墳があることからつけられた名前のようです」としています(→「神戸の自然シリーズ12 神戸の地層を読む1」)。

後漢代の字典『説文解字』勹部に「冢 高墳也。」とあるように、「冢」は「塚」であり「墳」でもあります。

「冢」の漢字について、歴代の字書には「大也。」「大社也。」「山頂也。」などとも見え、それら「冢」の字義と「高塚」を照らし合わせると、また違った姿が見えてくるかもしれません。

(ここに差していた「炭塚」の話は長くなりすぎたので、記事下部の「余談・追記」に分けました)

話を『大阪府全志』に戻すと、川久保の中間を流れる渓流は現在の水無瀬川(の源流域)。

同誌によると、島本村大字大澤(島本町大字大沢)の丸山溪間を源に発して下條川と言い、磐手村大字川久保に入って大澤溪川と称し、島本村大字尺代(島本町大字尺代)を過ぎて黒谷川と呼び、大字東大寺(島本町東大寺)に至って指手川と唱え、大字廣瀨(島本町広瀬)に入って初めて水無瀨川となる、としています。

したがって、川久保では大沢渓川と呼ばれていたと考えられます。

広瀬は水無瀬川が淀川の三川合流域に流入する河口域ですので、「水無瀬の滝」の谷(滝谷川)を合わせるまで下らないと、(川そのものを)地元では水無瀬川と呼んでなかったようですね。

もちろん、歌枕としての「みな瀬川」は古くから好まれていました。

慶応元年(1865年)の『校正山城國全圖』(校正山城国全図)のように、水無瀬川(水名瀬川)を山城国と摂津国の国境(水名瀬川国界)とする絵図もあり、歌枕における「みな瀬川」も、山城の歌枕とする歌学書と、摂津の歌枕とする歌学書に分かれます。

これは過去の記事でも取り上げましたが、『五畿内志』の描写を見るかぎり、北西麓の出灰側から、(ポンポン山は)江戸時代中期頃に「出灰山」と呼ばれていた可能性があります。

出灰は古くは出灰川の東岸域が山城国乙訓郡に、西岸域が丹波国桑田郡に属していましたが、後に丹波側が京都府南桑田郡から大阪府高槻市に転出しました。

したがって、ポンポン山は山城、摂津、丹波の三国境が近く、多くの地域に跨る、あるいは接する山ですので、方々からの呼び名が異なっていたのかもしれません。

出灰(いずりは)に山居した一休さんが、譲羽山(ゆずりはざん)を号する尸陀寺(しだじ)を創建したのは知られていますが、山号と山名の関係から見て、ポンポン山の山名には根本山(こんぽんざん)を号する神峯山寺さんの存在が影響を与えた、とする説もあります。

現代において、神峯山寺さんはその読みを「かぶさんじ」と明記なさっていますが、過去には「かぶせん(じ)」の読みや、「神峯仙寺」の表記も確認できます。

「加茂勢(かもぜ)」は「神峰山」に通じるのでしょうか。

これも記事下部の「余談・追記」における「𩭓嶽」の話に続きます。

ポンポン山の景色 京都市西京区・高槻市

コスモタワーを遠望

ポンポン山から雲山峰、大阪湾、コスモタワーを遠望する。

コスモタワー(大阪府咲洲庁舎)や大阪湾の海面(海上)は写っていますが、関西国際空港連絡橋は分かりにくく、りんくうゲートタワービル(→SiSりんくうタワー)に至っては確認が困難です。

遠くの紀泉アルプスの山々もぼんやりした見え方にすぎません。

ポンポン山から紀泉アルプス、大阪湾、りんくうゲートタワービル、関西国際空港連絡橋、コスモタワーなどを遠望する。2014年1月。

| 主な山、建築物 | 距離 | 標高 (地上高) | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 雲山峰 | 78.8km | 489.8m | 和歌山県和歌山市 | 紀泉アルプス最高峰 |

| 大福山 | 79.9km | 427m | 和歌山県和歌山市 大阪府泉南郡岬町 | |

| 俎石山 | 79.3km | 419.8m | 大阪府阪南市 大阪府泉南郡岬町 和歌山県和歌山市 | |

| りんくうゲートタワービル (→SiSりんくうタワー) | 65.3km | (256.1m) | 大阪府泉佐野市 | |

| 大阪府咲洲庁舎 | 38.1km | (256m) | 大阪市住之江区 | コスモタワー |

上は今年1月に撮影した写真です。

朝もやならぬ夕もやでしょうか、この日の夕暮れ時の大阪湾はひどく湿気ており、大阪平野からも白い煙が立ち上って見えました。

そのため、紀泉アルプスの山々や、大阪湾の対岸については霞んだ印象を受ける写真ですが、よくなりなりに、りんくうタウンと関空島を結ぶ関西国際空港連絡橋、りんくうゲートタワービル、南港スカイタワー(南港発電所の煙突)などは分かりやすく写っているので、こちらを掲載しておきます。

大阪の高層ビル群を遠望

ポンポン山から「あべのハルカス」、大阪の高層ビル群と飛行機を遠望する。

| 主な山、建築物 | 距離 | 標高 (地上高) | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 三峯山 | 71.2km | 576.0m | 和歌山県紀の川市 大阪府泉佐野市 | |

| 四石山 | 75.3km | 384.4m | 大阪府泉南市 大阪府阪南市 和歌山県岩出市 | |

| The Kitahama | 29.3km | (209.4m) | 大阪市中央区 | 北浜タワー |

| 関電ビルディング | 29.5km | (195.5m) | 大阪市北区 |

ハルカスさん以外のビルについては、とくに分かりやすい2棟のみ名称を表示しておきます。

関電ビルディングの左が中之島フェスティバルタワーです。

京都タワーを遠望

ポンポン山から京都タワー、京都市南東部を望む。

事前に分かっていましたが、ポンポン山の山頂からだと、ちょうど、送電線が京都タワーと重なってしまいます。

ただ撮影するだけであればともかく、特別なライトアップの日の構図としては今ひとつでしょうか。

ポンポン山から「近江富士」三上山や鈴鹿山脈の御池岳、京都タワー、清水寺さんを遠望する。2014年1月。

| 主な山、建築物 | 距離 | 標高 (地上高) | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 烏帽子岳 | 80.7km | 864.7m | 岐阜県大垣市 (三重県いなべ市) | |

| 三国岳 | 78.7km | 894m | 滋賀県犬上郡多賀町 三重県いなべ市 (岐阜県大垣市) | |

| 鈴ヶ岳 | 76.2km | 1130m | 滋賀県東近江市 滋賀県犬上郡多賀町 | |

| 鈴北岳 | 76.9km | 1182m | 滋賀県東近江市 滋賀県犬上郡多賀町 三重県いなべ市 | |

| 御池岳 | 77.0km | 1247m | 滋賀県東近江市 | 鈴鹿山脈最高峰 |

| 天狗岩 | 79.2km | 1171m | 滋賀県東近江市 三重県いなべ市 | |

| 藤原岳 | 79.6km | 1140m | 滋賀県東近江市 三重県いなべ市 | 標高の値は10mDEMによる |

| 三上山 | 39.9km | 432m | 滋賀県野洲市 | 近江富士 |

| 逢坂山 (相場山) | 21.7km | 324.6m | 滋賀県大津市 | |

| 京都タワー | 13.7km | (131m) | 京都市下京区 |

上も今年1月に撮影した写真ですが、参考程度に。

ある程度、遠くまで見える、視程の条件が良い日であれば、京都盆地、京都タワーの向こうに清水山、逢坂山を越え、滋賀県でも湖南寄りの地域や「近江富士」三上山、さらに鈴鹿山脈最高峰の御池岳などを遠望、眺望できます。

逢坂山の右手前に見える街並みは山科盆地で、逢坂山の向こうに見える街並みは近江盆地でも琵琶湖を越えた対岸の地域です。

大雑把に申し上げて、野洲市、守山市、栗東市、草津市のあたりでしょうか。

「ポンポン山から琵琶湖が見える」と主張なさる方がいらっしゃるようですが、ポンポン山から琵琶湖は見えません。

これは感覚的に分かりにくいかもしれませんが、逢坂山などの山の陰となるため、ポンポン山からは琵琶湖の湖面(水面)が見えず、琵琶湖を飛び越して、その向こうの東岸が見えているのです。

なお、上の写真では清水寺さんの三重塔が小さく写っていますが、「平成の大改修」に伴う修復作業中のため、現在は望むことができません。

台風第18号の接近による影響もあるのでしょうか、日没が近付き、ポンポン山の山頂では強い風が吹き、気温も急速に下がってきました。

山頂からでは京都タワーも見えにくく、身体も冷えるため、京都タワーのピンクリボンライトアップは風の影響を受けにくい他の展望地から撮影することにします。

この時点で17時、事前の告知ではライトアップは19時からとなっており、まだまだ時間に余裕もあるはず、でしたが……。

整理の都合で記事を分けます。

続きは上の記事に。

余談・追記

ポンポン山から琵琶湖は見えません

少し検索してみたところ、具体的な根拠が提示されないまま、「ポンポン山の山頂から琵琶湖が見える」とする方もいらっしゃるようです。

驚くべきことに、登山界において一定の「権威」があると考えられる団体まで安易に追従していらっしゃるようで、これは始末に負えません。

残念ながら、これはその団体自身の信用を失墜させる行為です。

この手の話が広まってしまうと、「大文字山の火床から淡路島が見える」という謬伝を払しょくするのに私が長い年月を費やしたように、なかなか収まらない可能性があります。

この件については「ポンポン山の山頂から琵琶湖の湖面(水面)は見えない」と断定できますが、もう少し詳しく述べておきます。

「一般的な気象条件下」かつ「背が高い人間(視線の高さが2m)が地面に足を付けた状態」で、ポンポン山の山頂から琵琶湖を見ようと試みると仮定します。

空を飛ぶ能力を得たなどの条件設定はきりがないので、あくまでも「地に足を付けた状態」を前提としておきましょう。

上に掲載している写真の構図で、逢坂山の左(北)には大文字山や比叡山が連なり、右(南)には音羽山が連なるため、それらの山々を越えて琵琶湖の湖面(水面)が見える可能性はありません。

ポンポン山から琵琶湖の湖面(水面)が見える可能性があるとすれば、上の写真の構図だけです。

さらに、上の写真の構図のうち、逢坂山の左に見える鞍部(大文字山と逢坂山の間で凹んでいる地点)、おおむね小関越のあたりですが、ここが「ポンポン山から琵琶湖を見通すにあたり、間を遮る山としては最も標高が低い地点」です。

ポンポン山から見て、この方角の先、琵琶湖の東岸には草津市の湖岸緑地が所在します。

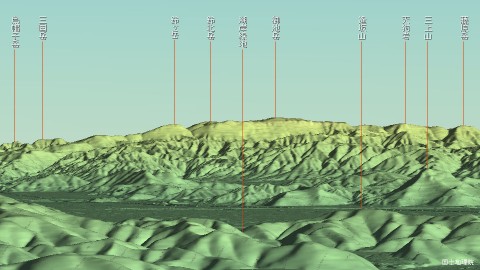

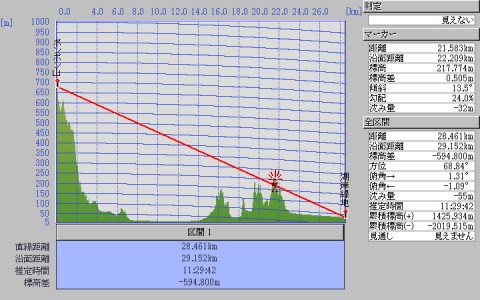

ポンポン山の山頂から逢坂山、琵琶湖、湖岸緑地、大津港方面の展望予想図。

上の図で「湖岸緑地」と設定している地点の座標は (35.027419, 135.914656) で、地形図ではこのあたり 。

「都市公園湖岸緑地」のうち、「山田新浜地区」の「北山田-1」付近。

ポンポン山の山頂から琵琶湖の東岸、草津市の湖岸緑地「山田新浜地区」付近に対する見通し。

ぎりぎりですが、ちょうど小関越の峠付近に遮られます。

遮る地点は、地形図ではこのあたり 。

琵琶湖の湖面(水面)が見えやすい(見通しやすい)と考えられる方角ですら、ポンポン山からの視線が琵琶湖の湖面(水面)まで届くことはなく、その手前の山(小関越)に遮られます。

ポンポン山と湖岸緑地を結ぶ直線上、その間には大津港が所在します。

この大津港で開催される花火大会(びわ湖大花火大会)で打ち上げられる花火はポンポン山から見えるでしょう。

これは、京都市左京区の大文字山から亀岡盆地の地表面が見えないが、大文字山から保津川花火大会(亀岡平和祭)で打ち上げられる花火が見えるのと同様、打ち上げられる花火そのものに高さがあるからです。

この件で興味を持たれた方は、私が申し上げることだけを鵜呑みにするのではなく、ぜひ、ポンポン山をお登りになり、ご自身の目でも確かめてみてください。

「ポンポン山から琵琶湖の湖面(水面)が見えるのでは?」と考えることじたいは素晴らしいことです。

ですが、「みんなが見えると言っているから見える」といった考えには賛同できません。

「場所によっては琵琶湖も見えるかも」とコメントをいただきましたが、コメントをくださった方のように、自分なりに「このような理由があり、どこそこから琵琶湖の湖面(水面)が見えるのでは?」と考えることが大切ではないでしょうか。

そういった考え方は新しい発見や興味を生むこともあり、とても有益なものです。

あることに興味を持ち、座学で学び、自分なりの仮説を立て、実地を訪れて調査・検証する、これはフィールドワークの基本ですが、展望(眺望)の分野においても同じプロセスが通用するでしょう。

私は衆議成林 [1]には屈しないので、偉い人たちから煙たがられています(笑

炭塚はどこ?

元禄国絵図 摂津国図

https://www.digital.archives.go.jp/gallery/0000000227

国立公文書館 デジタルアーカイブ

元禄国絵図 山城国図

https://www.digital.archives.go.jp/gallery/0000000222

国立公文書館 デジタルアーカイブ

江戸時代前期、元禄国絵図の「摂津国図」(元禄摂津国絵図)には、神峯仙寺や川窪村の奥、山城国との国境に「炭塚」なる地名が、元禄国絵図の「山城国図」(元禄山城国絵図)にも、出灰村の上、摂津国との国境に「炭塚」なる地名が描かれています。

摂津国図の炭塚には「炭塚峯通国境山城国ニテモ同名」と、山城国図の炭塚には「此所摂津國ニテモ同名 此所ヨリ三國境カラ瀧之尾迄谷通國境」とあり、峯通り(峰通り)ですから「炭塚」は国境上の尾根にあり、これはポンポン山か、その周辺山域(国境上の尾根のどこか)を指す可能性があります。

当時、炭塚は摂津と山城の双方から共通して呼ばれる地名であったようですが、やがて廃れたようです。

ここでの「塚」は国境を表すと考えられますが、炭は文字どおり「炭」に由来するのでしょうか、あるいは、山麓にあたる出灰や灰方、灰谷の「灰」に由来するのでしょうか(下に追記していますが、「炭」も堺を意味する可能性あり)。

本山寺さんや神峯山寺さんは、かつての摂津国島上郡原村、現代における高槻市原に所在します。

描写の一部は『五畿内志』を引いたと考えられますが、寛政10年(1798年)の『攝津名所圖會』(摂津名所図会)に、「原山(はらやま) 原村の上方にあり山脉神峯寺嶽より續く山林に櫟多し山民諸木を伐て炭を製す」と見えます。

ここでの「櫟」は(イチイではなく)おそらくクヌギで、木炭の材料(炭材)です。

本件を調査するまで見落としていましたが、石作には「灰焼」の小字もあったらしい。

たとえば、1936年(昭和11年)10月8日付官報(第2932号)の内務省告示第547号(砂防法第2条に依り砂防設備を要する土地の指定)で、「乙訓郡大原野村石作ノ內淀川支流桂川小支小畑川小々支善峰川小々々支灰谷川筋上流{左岸字南原一五番 右岸字野田尾九番}地先ヨリ下流{左岸字灰燒一九番 右岸字野々尻二番}地先善峰川合流點ニ至ル國有河川敷」「乙訓郡大原野村石作ノ內淀川支流桂川小支小畑川小々支善峰川小々々支岩倉川筋上流{左岸字岩倉一〇番 右岸字同五番}地先ヨリ下流{左岸字西糀屋七番 右岸字灰燒二番}地先善峰川合流點ニ至ル國有河川敷」と、「京都府乙訓郡大原野村大字石作字灰焼」の地名と地番を確認できます。

善峰川に合流する前の岩倉川の右岸で、かつ、灰谷川の左岸ですので、金蔵寺さんと善峯寺さんの間あたりでしょうか。

民俗学者の柳田國男は、土地において、炭を焼く、石灰を焼くという段になると、炭焼沢であるとか、灰谷であるとか、七之助窯であるとかいう名を付ける、つまり、各地の灰谷の地名は石灰焼きに由来するといったことを述べています。

当地の出灰の地名も石灰の産地であることに由来するとされますが、現状、当地の灰方の由来に限っては、また別の俗説(小塩山で散骨された淳和天皇の遺灰が飛んだ方角に由来する)が一般的によく知られています。

そういえば、ポンポン山の北方には窯ヶ谷(窯が谷、竈ヶ谷など表記揺れ多数)もありますね……。

摂津国図や山城国図では、炭塚の南西、芥川と推定される流れの三国境に「カラ谷」と「國木カ鼻」(摂津国図)、あるいは「カラ滝ノ尾」(山城国図)が描かれていますが、「カラ谷」はポンポン山の南西に所在する四等三角点「唐谷」(標高522.1m)の点名に名を残します。(→「測地成果2024」により、522.0mと改定)

摂津国図のカラ谷には「此カラ谷之所ヨリ炭塚迄谷通国境但山城国ニテハカラ滝ノ尾ト申候」、國木カ鼻には「此国木ガ鼻峯通国境丹波国ニテモ同名」と、山城国図のカラ滝ノ尾には「摂津國デハカラ谷ト申候 摂津丹波山城之境」「此カラ瀧之尾丹波国ニテハ国木ヶ鼻ト申候」とあり、このあたりが摂津、丹波、山城の三国境であることが示されています。

また、丹波国図の同地点にも「国木ヶ鼻」が描かれており、「此国木ヶ鼻山城国ニテハカラ瀧ノ尾ト申候」としています。

炭塚の東を見てみると、尺代村や大沢村、水無瀬瀧の奥の国境に「鳥ヶ嶽」(摂津国図)、あるいは「鳥ヶ嵩」(山城国図)が描かれており、さらにその東の国境に「山嵜山」が描かれています。

「鳥ヶ嶽」や「鳥ヶ嵩」は今は失われた山名のようですが、(より後世の天保国絵図と比較・検討するかぎり、)いわゆる大沢越の周辺でしょうか。

もし、残っていれば、大阪や京都における酉年の山と見なされていたでしょうね。

「山嵜山」(山崎山)は、もちろん、天王山の周辺でしょう。

『五畿内志』に「山崎山(中略)俗呼二天王山一」と見えます。

本記事ではインターネット上で容易に確認できる元禄国絵図を参照しましたが、元禄国絵図は正保国絵図を改正した絵図ですので、興味が湧いた方はそちらも調べてみてください。

本件で追記しておきます。

序文に寛政12年(1800年)とある『年中故事』(日本年中故事記)で、正月の「飾炭」に、「炭の訓は隅也、又清・澄・住、隅はくらし、陰中に陽を生じ、黒き中にも赤みを生ず、日輪の中は闇が故に赤を発す、又天を玄と云は玄の字は黒也、黒き故に光りを発すと、清・澄・也。住は吾の居処の住也、住居は千代万代も動きなく祝し用也、国郡村里の境を分に炭を埋むことあり、幾万年を経ても腐損せす。(後略)」といった話が見えます。

国書刊行会版の『民間風俗年中行事』を底本としましたが、見比べるかぎり、愛媛大学図書館所蔵の鈴鹿文庫版とは細部が(かなり)異なります。

太字箇所の大意は同じですので、本記事において問題は生じません。

この描写を見るかぎり、国境などの境に炭を埋めることがあったようですね。

ただし、当地(炭塚)がどうであったか、それがポンポン山に繋がるかは分かりかねます。

厄除けとして、正月の門松や松飾りに炭を飾る風習(飾り炭)は、京都五山送り火の消し炭を軒先に飾る風習と似た性質だと考えられます(もう少しはっきり書けば、五山送り火の消し炭を飾るのは、正月の飾り炭が転じたものでしょう)。

江戸時代の地方書『地方落穂集(じかたおちぼしゅう)』の「境の地に炭を埋る事」に、「地境に炭を埋(うづめ)るは吉備公等の三使國郡の境を改る時境の地に炭を埋しを云フ炭は土中に有て決して朽ざる故なり炭を境と云こと之レを始とす」と見えます。

早稲田大学図書館所蔵の『校正 地方落穂集』を底本としましたが、これは校正済ですので、日本経済叢書所収の『地方落穂集』とは細部が異なります(が、文意は同じです)。

「吉備公等の三使」は吉備真備、行基、泰澄で、国境や郡境に炭を埋めるのは、どうやら聖武天皇の時代に決まったらしい。

もっとも、聖武天皇(や、その前後)の治世を記録した国史である『続日本紀』にそのような話は見えません。

後世の書に行基菩薩や泰澄上人の名が出る場合、その多くは創作的な伝説が長い年月をかけて受容されたものです。

江戸時代頃、土地の境に炭を埋めた話は各地の史料で確認でき、たとえば、1893年(明治26年)の『長崎地名考 上之巻 山川之部』によると、長崎には大村藩領と天領長崎(幕府直轄地)の境に「埋炭山」なる山もあったらしい。

『長崎地名考』は、昔、別件で目を通しましたが、今は失われたであろう地名が多く載っており、参考になります。

炭を埋める行為は山焼きと合わせて行われていたようで、境界を明確にする目的があったのでしょう。

𩭓嶽(かもじがだけ)と鴨瀬山 三鈷寺

乙訓郡

𩭓嶽或云、鴨瀬山、石作村西南ニ在リ、山巓ヨリ畿内ノ七城ヲ臨ム、其聳高想像スヘシ、頭注に

直立千二百尺周囲二里十八町阪路十八町『京都府管內地誌畧 山城之部』

1881年(明治14年)の『京都府管內地誌畧 山城之部』(京都府管内地誌略 山城之部)に「𩭓嶽(かもじがだけ)」や「鴨瀬山」の山名が見え、これは加茂勢カ岳や加茂勢山と通じるように思われます。

とくに、「鴨瀬山」は『山城國舊地圖』における「摂州の加茂瀬嶽」と漢字も共通します。

『京都府管內地誌畧 山城之部』では善峰山と駢立する山を「鴫谷山」としています。

「駢立(べんりつ)」は並び連なる状態。

現代では釈迦岳(三等三角点「善峰」、標高630.8m)の点名が「善峰」ですね。(→「測地成果2024」により、630.7mと改定)

「𩭓」は「髟(かみがしら・かみかんむり)の下に酉」の文字ですが、この文字は中国における昔の漢字字典(字書)で「𩮈」の譌字(誤字)ではないかと指摘された経緯があり、日本の文字情報基盤や戸籍統一文字から外れています。

環境によってはブラウザで正しく表示できません。

「髟の下に酋」の「𩮈(シュ、シュウ)」は戸籍統一文字に含まれます。

これらの漢字は、中国では「髲接髮」を意味しており、日本では「髪文字(かもじ)」「髢(かもじ)」(添え髪)の意味、さらに現代的に申し上げればヘアエクステのようなものです。

「かもじ」は日本髪のボリュームを増したり整えたりするために用いる付け髪(入れ髪)ですが、洋髪の流行とともに使用する人が減りました。

別件で目を通した1980年(昭和55年)の『面河村誌』(愛媛県上浮穴郡面河村・発行)に、「在来の日本髪はしだいにすたれ、やがてパーマが流行定着した」「懐古趣味として、新日本髪が生まれた。『かもじ』を使わず、日本髪のシルエットをいかした女性のヘアースタイル。ショートカット・ロングヘアー、また、パーマがかかっていても結える便利さがあり」といった話がありました。

また、貞享3年(1686年)に刊行された『雍州府志』の土産門に「髪心(中略)女子髪號二加文字一加美之下畧美字者也凡婦人毎レ物多畧二下字以何文字一呼レ之」といった話が見えます。

これを見るかぎり、「かもじ」は加文字でもあります。

「髲」や「加文字」について、『倭名類聚抄』では「髲」の和名を「加都良」としたうえで、後漢末の劉煕撰とされる辞書『釋名』釋首飾篇(『釈名』釈首飾篇)から「髪少者所以被助其髪也」と引いており、『倭名類聚抄』を考証した『箋注倭名類聚抄』には「髲今俗呼二加文字一」「髮少者所三以被二助其髮一也」などと見えます。

「𩭓嶽」の読みについては、1882年(明治15年)の『京都府管內地誌略字解 山城之部』で「カモジガダケ」と振り仮名を振っており、やはり「髢(かもじ)」と同訓です。

おそくらくは「カモゼ」の音が先にあり、後述する「三鈷に似たる」山並みの形を「𩭓(カモジ)」とした当て字だろうと考えていますが、推測の域を出ません。

『京都府管內地誌畧 山城之部』では、「𩭓嶽を、あるいは鴨瀬山という」としています。

そこで、鴨瀬山について調べてみると、1900年(明治33年)の『大日本地名辭書』(大日本地名辞書)で、「三鈷寺」は「大原野村大字石作に屬す、灰谷の鴨瀬山に在り」としています。

直立千二百尺(約360m~)、石作村の西南に在り、といった『京都府管內地誌畧 山城之部』の描写や、『大日本地名辭書』にしたがうと、鴨瀬山は、現在のポンポン山ではなく、現代において「天空の寺」を称される三鈷寺さんあたりの山域を指しているようにも思われます。

ただし、他の山の描写を見るかぎり、「直立」は標高ではなく、山麓や基準となる地点との比高など、別の高さの値を示している可能性もあり、たとえば、(ポンポン山と標高が近い)標高682mの鷲峰山を、「直立千五百二十尺」(約460m~)としており、あてになりません。

(後世に多大な影響を与えた『都名所圖會』より引いたと考えられますが、)「山頂より畿内の七城を望む」「その聳つ高さ想像すべし」とも評価していますので、判断が難しいです。

「畿内の七城」とは異なりますが、『大阪府全志』を見るかぎり、ポンポン山も7ヶ国を見通せる山だと考えられていたようです。

「聳(そばだ)つ高さ想像すべし」は、とくに高い山であることを示唆しているようにも思えます。

『京都府管內地誌畧 山城之部』では「小塩山」を別に紹介していますので、同誌における𩭓嶽は小塩山ではありません。

同誌では、小塩山を「直立一百四十四丈周囲一里廿九町」「善峰山ヨリ、大原野山迄ノ総名ナリ」としています。

「周囲」で判断するかぎり、「善峰山より大原野山までの総名」である小塩山より、𩭓嶽のほうが広そうです(が、これもどこまで信用できるか分かりません)。

これは他の記事で取り上げていますが、「大原野山」は現代において大暑山と呼ばれる山域でしょう。

西山三鈷寺は岩倉の南灰谷の上にあり

(中略)

当山の絶頂を𩭓嶽となつく三峰ありて其形三鈷に似たるをもつて三鈷寺といふ

土人曰此巓より二大佛七城見ゆるといふ所謂二大仏は京奈良也七城は京大坂淀郡山高取高槻亀山等か『都名所圖會』

安永9年(1780年)の『都名所圖會』(都名所図会)では、三鈷寺さんの絶頂を「𩭓嶽(かもしかだけ)」としています。

後年の翻刻本や、『都名所圖會』を引いたと思わしき観光案内書では、「𩭓」の字を「髢」と置き換え、「髢嶽(かもしかだけ)」としているものが見受けられます。

これは他の記事でも何度か申し上げていますが、『都名所圖會』は先行する他の地誌、とくに正徳元年(1711年)の『山州名跡志』を派手にアレンジしたと思わしき描写が混在していますので、その点に留意する必要があるでしょう。

『山州名跡志』では、「西山三鈷寺」について、「在二岩倉南西山上二十四五町一。順路在二灰谷上一。」「當寺緣起曰(中略)此所に古より三鈷寺の稱あり。三峯竝峙て三鈷の形に似たる故也。」と見え、やはり、『都名所圖會』はこれ(や他に先行する地誌)の影響を受けていると考えられますが、𩭓嶽や眺望については触れていません。

「竝峙て」は「並びそばだちて」。

その後、宝暦4年(1754年)の『山城名跡巡行志』では「(カモセガ嶽から)晴天ノ時見二-渡京都南都之大佛ヲ一」といった描写が見られ、『都名所圖會』はこれの影響を受けた可能性があります。

聞き取りを行ったとすると、時代が下がるにつれ、話が大げさになっていった可能性もあるでしょう。

「源算上人が西山に往生院を開基したが、三鈷寺の四祖、西山上人の時、並んでそびえる三峰が三鈷の形に似ているので三鈷寺と称号した」とする伝承は他の史料にも見えますが、その山名が具体的に示されるのは『都名所圖會』以降のようにも思われます。

『都名所圖會』にやや先行した、江戸時代中期頃の僧・俳人、五升庵蝶夢による『三夜の月の記』に「三鈷寺とは、三峰ならび峙ちて、山のすがたいとよく似たればいふとかや」と見えますが、これは『山州名跡志』の描写と同様です。

『古事類苑』宗教部の「三鈷寺」や、『続群書類従』釈家部の「三鈷寺修造勸化疏」(勧化疏)でも山名らしきものは見当たりません。

「三鈷寺修造勸化疏」は天文8年(1539年)の勧進帳で、「みればそれ當山の景趣三の峰ならびそばたちて、三鈷の形をあらはす。四面とをくはれて四望の亭といひつべし。まことに結界淸淨の靈地。思惟佛道の深山なり。」と見え、後世の地誌の描写や、現代の「天空の寺」に通じるものがあります。

神峯寺嶽

北山本山寺霊雲院

原村の上方にあり

(中略)

神峯寺嶽

當山より廿町許北にあり山州善峰寺の行路なりこれより七城二大佛見ゆる城摂の界也都名所圖會にも著す『攝津名所圖會』

寛政10年(1798年)に当該巻が刊行された『攝津名所圖會』(摂津名所図会)では「神峯寺嶽(かぶじがたけ)」の山名が見えます。

描写を見るかぎり、『攝津名所圖會』における神峯寺嶽は、『都名所圖會』における𩭓嶽を指していると考えられます。

これはまず先に『都名所圖會』が刊行され、その後、『攝津名所圖會』が山名を示したものですが、𩭓嶽の山名を直接的に記すのは避けています。

神峯寺嶽と𩭓嶽が同じ山を指すのであれば、『都名所圖會』における「𩭓嶽」は、現代におけるポンポン山か、あるいはその周辺を指す可能性が高いでしょう。

神峯寺嶽なる山名や、七城二大仏云々の描写は、元禄14年(1701年)に大成した『攝陽群談』(摂陽群談)には見えません。

天保7年(1836年)に出版された『新改正攝津國名所舊跡細見大繪圖』(摂津国名所旧跡細見大絵図)には、神峯山や原山の奥に「神峯寺嶽」が描かれていますが、本山寺との位置関係に違和感を覚えます(が、絵図は必ずしも正確な所在地を示すものではありません)。

寛延元年(1748年)の『攝津國名所大繪圖』(摂津国名所大絵図)の時点では「神峯寺嶽」は描かれておらず、『攝津名所圖會』より後に改正された絵図で(わざわざ山の絵を)描き加えた印象も受けます。

このあたりから見て、おそらく、『攝津名所圖會』が神峯寺嶽なる山名の初出ではないでしょうか。

明治時代の国学者、浅井幽清が編纂した『攝津鈔』(摂津鈔)でも、やはり神峯寺嶽といった山名は見えません。

『攝津鈔』や『大阪府全志』といった近代の地誌で神峯寺嶽にいっさい触れず、黙殺した理由はなぜでしょうね。

個人的に興味深いのが、摂津国側の『攝津名所圖會』では「城摂の界也」(山城国と摂津国の境)としているものを、山城国側の『都名所圖會』では触れていない点で、これは本記事の上のほうで述べた件に繋がると見ています。

『山城名跡巡行志』では本山越を(山城国と)摂州との界としており、その行程で「カモセガ嶽」を紹介していますが、「カモセガ嶽」が国境の上にあるとは明記していません。

ただし、ポンポン山の山頂は(本山寺が属した)原村ではなく川久保村(川窪村)と山城国の境界域であり、大正時代頃、川久保村ではポンポン山を高塚山と呼んでいたようです。

また、両誌より先に刊行された『五畿内志』では(山の上に寺がある)神峰山を摂津国で紹介していながら、合わせて語られる加茂勢カ岳は今は山州に入ると、わざわざ特筆している点にも留意する必要があるでしょう。

明治政府の「上知令」(社寺領上知令)(社寺上知令)により、神峯山寺さんの寺有林や本山寺さんの寺有林が上納され、「神峯寺山」や「本山寺山」を称する上地官林(国有林)となりましたが、この官林としての「神峯寺山」の範囲は神峯山寺さん周辺の山林を指します。

神峯山寺山を「神峯寺山」としたもので、『攝津名所圖會』がいう神峯寺嶽とは一致しません。

髪ヶ嶽

三鈷寺

乙訓郡灰谷の上京都より四里余

(中略)

当寺西の方山上を髪ヶ嶽と云巓平面にして京都は素より大坂奈良の大佛等を眺望すへしと云『京都名所案內圖會 乾』

1881年(明治14年)の『京都名所案內圖會 乾』(京都名所案内図会)や、1887年(明治20年)の『京都名所案內圖會』では、三鈷寺さんの西の山を「髪(かみ)ヶ嶽(たけ)」としています。

読みが異なりますが、髪ヶ嶽は𩭓嶽と同義だと考えられます。

「巓(いただき)平面にして」の描写を信じるのであれば、山頂域は平らで広く開けていたのでしょう。

近い時期の他の名所案内でも「髪ヶ嶽」の山名が見えます。

これらは「𩭓」の文字を「髪」と置き換えたのか、当時、確かに「かみがたけ」とも呼ばれていたのか、どちらでしょうね。

当方が放置していた(様子を見ていた)間に「髪ヶ嶽」について調べてくださった方からコメントをいただきました。

さつきさん、ありがとうございました。

かつて、2016年(平成28年)にSNS上で「髪ヶ嶽はポンポン山や釈迦岳を指しているのか、三鈷寺さんや善峰寺さんの上だけを指しているのか分かりません」と私見を述べましたが、おそらくポンポン山を指しているのでしょう。

三鈷寺

(中略)

當寺の西の方髪ヶ嶽(かもじがだけ)といふ巓平面にして踏鳴せハポン──と鳴る據て俗にポンポコ山と云絶景なり『改正各區色分町名 京都名所順覽記 明治十年新刻』

(※「ポン――」は原文では縦書き「くの字」点)

(私による現代仮名遣いへの直し)

当寺(三鈷寺)の西の方を髪ヶ嶽(かもじがだけ)という。巓(いただき)は平面にして、踏み鳴らせばポンポンと鳴る。よって、俗にポンポコ山と云えり。絶景なり。

1877年(明治10年)の『京都名所順覽記』(京都名所順覧記)では「髪ヶ嶽」に「かもじがだけ」と振り仮名を振っており、同誌における髪ヶ嶽は𩭓嶽そのものだと考えられます。

また、「踏み鳴らせばポンポンと鳴る」の描写や、同誌に附属する図絵「名勝順覽畧圖」(名勝順覧略図)でも、杉谷の上の高い山に「髮岳」が描かれていることから、髪ヶ嶽はポンポン山を指す可能性が高そうです。

ここでは「俗にポンポコ山という」としていますが、(これが誤植でないと仮定して、)山頂を踏み鳴らせば音を発することが伝われば、ポンポンでもポンポコでもどちらでも良かったのでしょうか。

これら、明治時代における京都府側の観光案内書や地誌では、𩭓嶽を国境の山とはしていませんが、大正時代の『大阪府全志』では高塚山(ポンポン山)を「往時(むかし)国界を表せし山」としています。

ここまでを踏まえて、以下は私見メモ。

現代におけるポンポン山の山頂について、江戸時代頃、山城国側では山城国に属すると考えていたが、摂津国側では国境だと考えていたのではないでしょうか。

私は「カモゼ」の音が先にあり、『都名所圖會』の編者か、当時の山城国側の人が、(三鈷寺に由来して、)音が近い「𩭓嶽」をあてたと考えています。

ただし、そもそもで申し上げれば、「カモゼ」の音は「神峰山(カブセン)」に通じる、とも見ています。

平安時代中期に編纂された『口遊』 [2] や、鎌倉時代初期に成立したとされる『二中歴』 [3] 、あるいは『拾芥抄』(略要抄) [4] では、「七高山」として「比叡、比良、伊吹、神峯、愛宕 [5] 、金峯、葛木」(口遊、二中歴)、あるいは「比叡、比良、伊吹、愛岩護 [6] 、金峯、神峯、葛木」(拾芥抄)の山名を挙げています。

これは平安時代中期頃に山岳仏教の修験がとくに盛んだった霊場の地を7高山として選定したものですが、この「七高山としての神峯山」は、現代におけるポンポン山だったのではないでしょうか。

山頂の光景を眺めるかぎり、現代においてもそのように考える方々が少なからずいらっしゃるように見受けられます。

もう少しはっきり書けば、『山城國舊地圖』がいう「摂州の加茂瀬嶽」は、「七高山としての神峯山」と同義だと考えています。

かつて、摂津国側では「神峯山(寺)」で山岳仏教が盛んだった。

ポンポン山はその絶頂で、神峯山(の山頂)と見なされていた。

神峯山の山頂域は山城国に属するようになったが、神峯山(カブセン)の音が残り、山城国側では「カモゼ」や「カモセ」と呼んでいた。

音が先行したので、山城国側では加茂勢や加茂背、あるいは鴨瀬など漢字の表記に揺れがあった。

江戸時代の中後期頃には、三鈷寺に由来して、山城国側では「𩭓嶽(カモジ、カモシ)」をあてていたが、これは山城国の山であることを強調する意味合いもあった。

それに対し、摂津国側では「神峯寺嶽(カブジ)」をあてており、その山頂域はあくまでも摂津国と山城国の国境だと考えていた。

「カモゼ山」は広い山域を指す地名(字)だったが、頂を踏めば音を発すると考えられていたので、山頂は双方から「ポンポン山」や「ポンポコ山」などと俗に呼ばれるようになった。

国境の件を除けば、さほど独自性もありませんが、現状の私見です。

(少し追記しておくと、やはり、ポンポン山と推定される山域をめぐって、摂津国と山城国の間で国境争論が生じていたそうですが、直接的に経緯を記録した史料が現存しないとのこと)

引用する史料が増えてきたこともあり、著作権の関係で、わざわざ私見(主張)を書かざるを得なくなりましたが、大した意味はありません。

過去、多くの偉大な国学者が、愛宕山の所属変更(平安時代前期頃には丹波国に属したと考えられる愛宕山の山頂域や山麓域が、後に山城国に属した)について論じてきたにもかかわらず、ポンポン山の所属にはあまり目が向けられなかったようです。

(記事が乱雑になってきたので、そのうち整理しますが、めったに更新できません)

コメントをくださった さつきさんでしょう、satsuki_ttjさんのヤマレコの記事 より。

大変参考になりました。

「むこうしの文化遺産」17 鴫谷山山論裁許絵図 附「鴫谷鴨瀬両山絵図箱/寛文九年/己酉九月日/今里村・井内村・鶏冠井村・上植野村」墨書の箱

https://jmapps.ne.jp/muko/det.html?referer_id=240&data_id=263

向日市文化資料館 収蔵資料等データベース

鴫谷山(長年、鴨谷山と勘違いしていました)が描かれた絵図。寛文9年(1669年)9月7日付。

現存する史料としては、これが「かもぜ山」(かもせ山)の山名を確認できる最も古い史料とされます。

この図じたいは存じていましたが、インターネット上で確認できるのは知らなかったです。

泉南のポンポン山

これはもう地元の方を含めて知る人がほぼ誰もいない話となったようですが、実は、高槻のポンポン山以外に、大阪府には泉南にもポンポン山がありました。

1929年(昭和4年)の『大阪府史蹟名勝天然記念物 第4冊』によると、大阪府泉南郡新家村大字兎田に「兎田古墳」があり、「ポンポン山と称する、丘上にあり」としています。

当時の大阪府泉南郡新家村大字兎田は、現在の大阪府泉南市兎田(うさいだ)にあたります。

「兎田古墳群」は1959年(昭和34年)に設立された泉南CC(泉南カンツリークラブ)の敷地内となり、「泉南のポンポン山」の存在も忘れ去られたようです。

ただし、古い地形図と照らし合わせるかぎり、開発により「泉南のポンポン山」が完全に消失したようには見えず、山(丘)としては残存していると考えられます。

もしかすると、(その地名から)「卯年の干支の山」扱いされていたかもしれませんね。

兎田は元禄13年(1700年)の『泉州志』では「菟田村」の表記。

兎田古墳群は大阪府教育委員会の分布調査で7基の古墳を確認。5世紀後半~6世紀頃か?

菟田村については『土佐日記』解釈の際に「たな川」と合わせて学んだ。

他地域のポンポン山と、その由来

本記事で取り上げている、大阪府と京都府の府境に所在するポンポン山しかご存じない方は意外に思われるかもしれませんが、「ポンポン山」の地名・山名は日本の各地で見られるもので、たとえば、北海道川上郡弟子屈町に所在するポンポン山(弟子屈のポンポン山、屈斜路湖畔のポンポン山)や、埼玉県比企郡吉見町に所在するポンポン山(田甲の玉鉾岩)は、地理愛好家の間では、どちらかといえば知名度が高いといえるでしょう。

現地の解説によると、弟子屈のポンポン山の由来は「アイヌ語のポンポツヌ(小さく各所に湧きだす温泉)から出たもの」とされ、後述するボンボン山の由来と似たものを感じます。

その一方で、「山の上に立って地面を強く踏むと、ポンポンと音が共鳴するからポンポン山」とする説も見られ、こちらは他地域のポンポン山の由来に近いでしょう。

吉見町のポンポン山については、江戸時代後期に編纂された『新編武蔵風土記稿』巻之一百九十七の「横見郡之二 下吉見領 田甲村」に「高負比古根神社(中略)中古以來玉鉾氷川明神ト稱シ來リテ(中略)社ノ後背ハ高十一間許ナル巖石ノ丘ニテソノ內社ニヨリタル邊踏鳴セハ皷ノ如ク響キアル處アリソコヲ玉鉾石ト稱ス又通シテ玉鉾山トモ號セリ」とあり、当時は「玉鉾山」と号していたらしきことが察せられます。

『新編武蔵風土記稿』を引いた、1917年(大正6年)の『日本傳説叢書 北武藏の卷』(日本伝説叢書 北武蔵の巻)では「田甲のぽんぽん山」「玉鉾岩」と紹介しており、民間では「ぽんぽん山」と呼ばれていたのでしょう。

北海道阿寒郡鶴居村に所在する村立下幌呂小学校の北東、釧路湿原の西縁域に小高い丘があり、地元では「ポンポン山」や「ポンポン島」と呼んでいる。

付近の台地は「ポンポン山遺跡」と扱われているらしく、山名や地名こそ表示されないものの、地理院地図では標高点18mが見える。

秋田県山本郡八峰町に「ポンポコ山公園」がある。

公園所在地の住所地名が「八峰町峰浜沼田字ホンコ谷地」で、もしや、この「ホンコ谷地」の字名がポンポコ山に通じるのかと思って調べてみたら、やはり、タヌキと地名の「ホンコ谷地」を掛けたものだそうです(桑ノ木山を境に狐の領地と狸の領地に分かれる云々の伝説あり)(地形由来と推定される盆子谷地(ぼんごやち)の地名からホンコ谷地(ほんこやち)へ転じたらしい)。

福島県本宮市のスマイルキッズパーク記念樹の杜(プリンス・ウィリアムズ・パーク)には「ぽんぽこ山」なる遊具施設がある。

埼玉県比企郡滑川町の国営武蔵丘陵森林公園には、「ぽんぽこマウンテン」なる日本一大きなエアートランポリンがある。

富山県高岡市に所在する県立高岡高等学校の北西隅に小高い地があり、そこに穴を掘って入定した利長坊なる行者の伝説(鉦を鳴らし太鼓を打つ音や、読経する声が穴の中から聞こえてきたが、やがてポンポンという音も聞こえなくなった)にちなんで、世に「入定塚(にゅうじょうづか)」と称され、地元では「ポンポン山」と呼んでいる。

「定塚町」の古名も生じ、当地は「入定塚遺跡」に指定されているが、こういった入定塚の伝説は各地に見える(が、「塚」と「穴」と「ポンポン」の関係がきわめて興味深い)。

神戸市須磨区菅の台にある土池公園の裏山を地元では「ぽんぽん山」と呼んでいる(が、「ボンボン山」とする記事も見受けられる)。

ぽんぽん山の山頂には三等三角点「奥畑」(標高145.1m)が設置される。(→「測地成果2024」により、145.0mと改定)

山口県防府市を流れる佐波川の河口付近に小島山があり、地元では「ポンポン山」と呼んでいる。

周防国には「小島」(小嶋)が多いが、『帝國地名大辭典』(帝国地名大辞典)に見える「小島 山口縣周防國吉敷郡大海灣內佐波川河口の少西に在る小島嶼を云ふ、」の地でしょう(かつての吉敷郡大道村)。

小島山の山頂には三等三角点「小島山」(標高24.8m)が設置される。(→「測地成果2024」により、24.6mと改定)

1985年(昭和60年)の絵本『ぽんぽん山の月』(文・あまんきみこ、絵・渡辺洋二)の舞台となった「ぽんぽん山」はどこ?

絵本では具体的な所在地が明示されませんが、作者のあまんきみこさんは1976年(昭和51年)から京都府長岡京市に御在住とのことで、やはり、本記事で取り上げているポンポン山をイメージなさったのでしょうか。

子兎を見守る山姥、山姥を見守る風の子、すべてを抱擁する十五夜のお月さま、どこかで誰かが貴方を見守っています。

各地の「ポンポン石」や「ポンポン岩」を称する岩場でも、ポンポン山と同様の由来が見受けられます。

群馬県吾妻郡中之条町には「つづみ石」があり、近くを走る吾妻線の工事で一部が欠けるまでは、石の上で飛び跳ねると「ポンポン」と音を発したことから「ポンポン石」とも呼ばれている。

広島県尾道市の千光寺山(千光寺公園)には「鼓岩」があり、岩を叩くと鼓のような音を発することから「ポンポン岩」とも呼ばれている。

千光寺山は「大寶山」(大宝山)とも称され、多くの奇岩・巨岩でも知られます。

現代においては、夜景スポットとしても知られる千光寺公園として、尾道市立美術館ともども有名になりました。

かつて、国後島の国後郡泊村大字米戸賀村(千島国国後郡米戸賀村→北海道国後郡泊村)に字ポンポン岩の地名があったと考えられるが現状は不明。

ja.wikipedia の泊村の項には記載がないが、逓信省による『通信區畫便覽』(通信区画便覧)で「ポンポン岩」の字名を確認できる。

※

ここに台湾のボンボン山(芃芃山)(繃繃山)(Bon-Bon)と、太平山森林鉄路茂興線を走る蹦蹦車(ポンポン車)(ボンボン車)の話を(短期間のみ)公開していましたが、紛らわしいので、簡潔に要点のみ。

台湾の宜蘭県大同郷英士村の西方に、雪山山脈に属する芃芃山(繃繃山)(標高1713m)が所在します。

梵梵山の表記で覚えた方が多いようですが、より現地の音に近く、現在は芃芃山への置き換えが進んでいます。

また、大同郷の南東方、宜蘭県南澳郷に跨る地域に、かつて、太平山林場があり、木材搬出用の太平山森林鉄路が運行していましたが、林業事業の終了に伴い、大半の路線が休業しました。

現在では茂興線のみ、観光用のトロッコ列車「蹦蹦車」が運行しており、日本向けの観光案内では「ポンポン車」と紹介されるケースが目立ちます。

それなら繃繃山も「ポンポン山」だろうと思われるかもしれませんが、これは現地のタイヤル族による”Bon-Bon” の音が先にあって、日本統治時代も「ボンボン山(Bonbonzan)」と表記していました。

”Bon-Bon” は温泉が湧く音に由来する説があり(蜂の羽音を真似た説もあり、これは”Boom” に通じるか)、英士村には芃芃温泉(梵梵温泉)があります。

蹦蹦車の「蹦蹦」はエンジン音に由来するとされますが、「蹦」の漢字は(地面を蹴って)跳んだり跳ねたりの意ですので、ポンポン山に通じるものがありますね。

日本でも蒸気船のエンジン音を「ポンポン」と表現しており、ポンポン船(ポンポン蒸気)を称する玩具もありました。

「老ノ坂山地」について

広義の丹波高地に属する北摂山系のうち、いわゆる京都西山にあたる山域を「老ノ坂山地」(老の坂山地)と呼ぶのは、どちらかといえばマイナな用例で、よほど地理を好きな方以外には通じないだろうと考えていましたが、そうでもないのでしょうか。

周辺自治体(地方公共団体)の公式サイトを調べてみると、茨木市では「老の坂山地」を多用していることが分かります。

茨木市の地勢/茨木市

本市は、淀川北の大阪府北部に位置し、北は京都府亀岡市に、東は高槻市、南は摂津市、西は吹田市・箕面市・豊能郡豊能町に接しています。北半分は丹波高原の老の坂山地の麓で、南半分には大阪平野の一部をなす三島平野が広がっています。

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/kikaku/machimiryoku/menu/ibarakicity/chisei.html

茨木市では、市の北側の山域を「丹波高原の老の坂山地」としており、正しく認識なさっています。

高槻市の沿革 – 高槻市 新ホームページ

高槻市は、大阪平野の北東にあって、京都と大阪の中間に位置しています。 北は北摂山地に連なる山並みと丘陵、南は山間から流れ出る芥川・桧尾川などによって形成された平野が広がり、 琵琶湖から大阪湾に流れる淀川が市域の南の境になっています。

高槻市では、市の北側の山域を「北摂山地に連なる山並み」としており、もちろん、これも大阪側の観点では正しいといえます。

島本町の公式サイトでは、地勢を紹介する記事では具体的な山域名を示していませんが、他の記事では「町の地勢は、南北に細長く丹波山塊の先端天王山が淀川に迫っている」としており、天王山を「丹波山塊の先端」としています。

大山崎町の公式サイトも同様に、地勢を紹介する記事では具体的な山域名を示していませんが、天王山の記事で「天王山は丹波山地の南東端」としています。

天王山が広大な丹波高地の南東端にあたることは、地勢において重要なポイントといえるでしょう。

また、1938年(昭和13年)の『京都を中心とせる校外教育』では、「老ノ坂山地が南に盡きる所に天王山があり、生駒山脈が北に盡きる所に男山(一四二米)がある」と教えています。

「盡(つ)きる」は「尽きる」。

老ノ坂山地の南端が天王山で、別の記事でも取り上げていますが、生駒山地の北端(北西端)が八幡の男山(鳩ヶ峰)です。

地勢 | 長岡京市公式ホームページ

京都盆地の西南部に位置し、北は向日市・京都市、東は京都市、南は大山崎町、西は西山連峰を境に大阪府と接している。

長岡京市では、市の西側の山域を「西山連峰」としており、これも京都側の観点では正しいといえるでしょう。

「(京都市)西京区の概要」も長岡京市と同様で、「西山連峰」としています。

これは京都東山の山々を「東山連峰」とも称することに対応していると考えられます。

しかしながら、ハイカー間での俗称に限定すれば、京都北山の山々を「北山連峰」などと呼ぶケースはきわめて稀でしょうから、やはり、個人的には、京都西山、京都東山、京都北山といった呼び方のほうに親しみを感じています。

改めて確認してみましたが、とくに興味深いのは、地理的な観点において、いわゆる「老ノ坂」(大枝山)から最も離れている茨木市が「老の坂山地」の用語を採用なさっていることでしょうか。

おそらく、歴代の担当者さんの中に地理に詳しい方がいらっしゃるのだろうと推測しています。

この件で補足。

なぜ、茨木市だけ「老の坂山地」の用語を採用なさってるのか疑問でしたが、自身で書いた他の記事を読み直していて気付きました。

いわゆる酒呑童子の伝説において、江戸時代に流行した軍記物『前太平記』によると、酒呑童子は「茨木といふ者」に大江山の城を守らせたと見えます。

この大江山の城は、「都に近い」「愛宕山の大天狗の為にさまたげられる」の描写から見て、京都西山老ノ坂の大枝山を指すとされます。

そして、「茨木といふ者」は茨木童子を指しており、茨木市にとってはゆかりある人物です。

「老ノ坂の茨木童子」の伝承と関連付けるため、茨木市では「老の坂山地」の用語を採用なさっているのかもしれません。

久々に追記。

本記事の初稿公開時はインターネット上で「老ノ坂山地」を使用するハイカーは(おそらく)いらっしゃらず、寂しい思いをしたものですが、2020年代に入り、また用例が増えてきたようですね。

剣尾山の記事 でも軽く取り上げていますが、1922年(大正11年)の『大阪府地理』では、いわゆる北摂山系の山域を広く「老ノ坂山脈」としています。

かつては「老ノ坂山脈」や「老ノ阪山脈」の表記が多い(ですが、山脈というより山地でしょう)。

老ノ坂山地は京都西山や、その近辺にあたる山域に限定されると考えていましたが、『大阪府地理』では北摂最高峰の深山や能勢妙見山も老ノ坂山脈に属するとしていますので、同誌にしたがうのであれば、老ノ坂山地の最高峰はポンポン山ではなく深山となります。

注意喚起

小塩山の山中でクマが撮影される

2020年(令和2年)8月、小塩山に自然保護団体さんが設置していたカメラがツキノワグマの姿をとらえたとの報道がありました。

京都市の山にクマ!偶然、動画で撮影 仕掛けに驚き獣道疾走|京都新聞

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/323731(リンク切れ)

以前よりポンポン山の周辺や山麓域でツキノワグマの目撃例がありましたが、これほど明確に姿をとらえた映像は初めて見ました。

これにより、ポンポン山を含む山域にクマ(熊)が生息している事実は疑いようがなくなりましたので、今後、ハイキングなさる方々は最低限の心構えのようなものが求められるでしょう。

他の記事でも取り上げていますが、2016年(平成28年)10月には天王山の山麓、JR山崎駅付近で3頭連れのクマも目撃されています。

京阪近郊のクマは生息域を広げており、人の生活圏に姿を現しつつある印象も受けますので、ご注意ください。

ポンポン山の周辺でクマの目撃例が多発する

2024年(令和6年)1月には大原野森林公園内で活動中のクマが目撃されています。

とくに里山において、冬季に入ればクマは長きに渡って冬眠するといった固定観念は危ういです。

過去にポンポン山でゴルフ場の開発計画が持ち上がった際、地域住民さんらの反対運動もあり、開発は不許可となりましたが、予定地は京都市が買い上げました。

その土地に必要最低限の整備を行い、2000年(平成12年)に都市公園(都市林)として開園したのが、現在の大原野森林公園。

自然が多く残され、フクジュソウ(福寿草)や、ある種の希少植物などの保護観察地で知られます。

京都府警によると、2024年(令和6年)6月20日の20時頃、京都市西京区大原野南春日町(の田んぼ付近)にクマが出没したとのこと。

南春日町は東西に広く、その西端域は大原野森林公園に接していますが、どうやら京都盆地側の山麓域に姿を現したようですね。

その直前、6月18日に長岡京市の山道でも目撃されていますが、同一個体かもしれません。

さらに、6月27日には西山古道の端部にあたる立石橋の付近でも目撃されています。

西山の広い範囲で行動する可能性がありますので、ご用心ください。

7月9日には西京区大枝沓掛町の国道9号付近でも目撃されており、これが確かであれば、山間とはいえ交通量の多いエリアにも姿を見せています。

8月24日には西京区御陵峰ケ堂町1丁目の峰ヶ堂第三公園(山の里公園)でも目撃されました。京大桂キャンパスの北西。

その後も沓掛や桂キャンパスの周辺で相次いで目撃されていますが、それらが全て同一個体であるか分かりかねます。

ポンポン山の高槻市側でもクマの姿が撮影されましたので、複数いるかもしれません。

2025年(令和7年)も同様。

一例として、2025年(令和7年)6月22日の2時頃に西代橋付近の山中で目撃され、安全確認のため、長岡京市が西代里山公園を一時的に閉鎖しました(市がパトロールを実施済)(西代橋は立石橋や柳谷道の下)。

長岡京市西代橋付近の山中で、クマの目撃情報がありました | 長岡京市公式ホームページ

https://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000015137.html

山麓域の広い範囲で目撃されていますので、引き続き、ご用心ください。

関連記事 2014年10月 京都西山の風景

すべて同日の山行記録です。併せてご覧ください。

- ポンポン山の由来 ハルカスや琵琶湖は見える? 加茂勢山

- 釈迦岳 隠れ展望台の夜景 北摂・西山古道 ピンクの京都タワー

ポンポン山(地理院 標準地図)

「ポンポン山(ポンポンヤマ)(ぽんぽんやま)」

別称として「加茂勢山(カモゼヤマ)(かもぜやま)」

標高678.7m(二等三角点「加茂勢山」)

京都市西京区、大阪府高槻市(山体は大阪府三島郡島本町に跨る)

脚注

- たとえ誤りでも、衆人がそうだと言えば、それが正しいかのように広まってしまうこと。『淮南子』説山訓に「衆議成林、無翼而飛、三人成市虎、一里能撓椎。」(衆議、林を成し、翼無くして飛ぶ。三人、市に虎有りと成せば、一里も能(よ)く椎(つち)を撓(たわ)む。)とある。ありえない話であっても、多くの人々が広める噂の影響は大きく、真実まで曲げてしまう(ので、そういった風説に流されないようにしましょうと説いている)。[↩]

- 当時の子ども向けの基礎教養書。おそらく略本とされる鎌倉時代中期の写本が現存するのみ。歌を口ずさむような形で覚えやすいように工夫されています。平安時代中期の成立時から「七高山」について記されていた可能性がありますが、そうとは断定できないため、扱いが難しい。[↩]

- 当時の類書集(百科事典)。平安時代末期に成立した『掌中歴』と『懐中歴』を合わせて再編したと考えられます。『掌中歴』は一部が今に伝わるのみ。『懐中歴』は逸書。『掌中歴』の序文には『口遊』に不足があるので『掌中歴』を作った云々と見えます。今に伝わる『掌中歴』には「七高山」について記されていませんが、鎌倉時代末期~室町時代初期とされる『二中歴』の現存写本にはあるので、『掌中歴』の散逸部分か、あるいは『懐中歴』に「七高山」が掲載されていたと考えられます。[↩]

- 南北朝時代の類書。鎌倉時代末期に編纂された説や、鎌倉時代中期に成立し、何度か追補されたとする説などがありますが、現存写本は室町時代以降。その内容は『口遊』や『二中歴』から多大な影響を受けています。『口遊』の原本の時点で、確かに「七高山」について記されていたと断定できないので、「七高山」については『拾芥抄』を引くケースが多いようです(が、『拾芥抄』を引くだけでは正確な内容とはいえません)。[↩]

- 『口遊』や『二中歴』における注釈では「愛宕護」。平安時代中期に「愛宕」の表記を用いたとは考えにくく、写本が成立する過程で表記が改められたか。[↩]

- 『口遊』や『二中歴』における「愛宕護」を書き誤ったか。[↩]

最近のコメント