2014年(平成26年)8月16日、「五山送り火」当日の京都を襲った集中豪雨。

京都市では気象庁さんによる「記録的短時間大雨情報」も発表されました。

私が暮らす地域は水はけがよいこともあり、大事には至らなかったものの、同じ京都市内でも大通りまで冠水した地域もあると聞き及んでおります。

翌17日、高野川の上流域を訪れる機会がありましたが、平時とは大きく異なり、激しい勢いで濁った水が流れる様を見て、山に近い地域では雨が与えた影響がとくに大きかったことを実感いたしました。

府下に限らず、被災された地域の方々に対してお見舞い申し上げます。

今回の記事本文は、上の記事の続きです。

目次

京都の大文字山から花火を望む

京都市の大文字山から亀岡市で開催された「第63回亀岡平和祭 保津川市民花火大会」と京都の夜景を望む。

撮影地点から花火の打ち上げ地点まで20.7km。

前回の記事で、「8月7日の夜、ある理由があり、大文字山を登った」と述べました。

この理由とはしごく単純なもので、大文字山の上から亀岡の花火大会……、「第63回亀岡平和祭」に伴う保津川市民花火大会の打ち上げ花火を観賞するためです。

この「亀岡平和祭 保津川市民花火大会」について、以降、「保津川花火大会」と略します。

追記。

「亀岡平和祭 保津川市民花火大会」は、2025年(令和7年)から「京都・保津川花火大会(愛称:ほづはな)」と名称が変更されました。

2025年(令和7年)は8月11日に開催予定(→大雨で河川増水により中止)。

追記終わり。

しばらくの間、つまらない御託が並びますので、興味がわかない方は、直接、「撮影」→「写真で」 、あるいは「撮影」→「動画で」 へどうぞ。

大文字山から保津川花火大会の打ち上げ花火が見える?

「亀岡市で上がった花火が京都市から見えるの?」と思う方もいらっしゃるでしょう。

京都盆地と亀岡盆地の間には蜿蜒と流れる保津川の峡谷を成す山岳が連なっている……、桂川(大堰川、保津川)の右岸域には(山としての)嵐山や唐櫃越の山々、そして、桂川の左岸域には小倉山や愛宕山、明智越の山々がそびえています。

ですが、私は過去にも何度か大文字山からこの打ち上げ花火を見ており、打ち上げ地点が変更されないかぎり、大文字山から花火が見えることは間違いありません。

この花火の打ち上げ地点はJR亀岡駅の北東0.7km、保津川右岸の河川敷です。

「基盤地図情報(数値標高モデル)10mメッシュ」によると、打ち上げ地点の地表面の標高は85m [1]。

出典「基盤地図情報(数値標高モデル)10mメッシュ」(国土地理院)

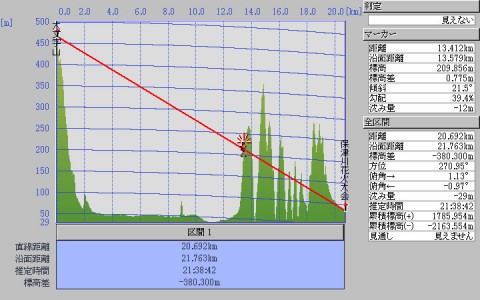

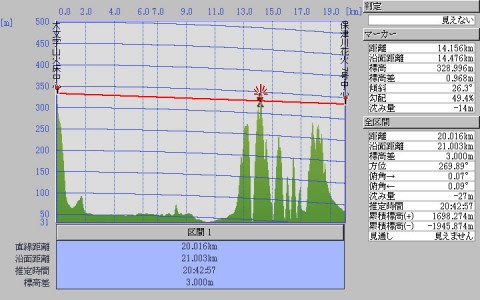

大文字山(三角点)から保津川花火大会(打ち上げ地点)に対する見通し。

大文字山の三角点(山頂)から花火の打ち上げ地点を望むことはできません。

大文字山から亀岡の盆地部そのものは見えないので当然ですね。

真っ先に間を遮っているのは小倉山の南稜、ちょうど、小倉山の展望地のあたりです。

前回の記事に掲載した嵯峨鳥居本方面を撮影した写真より、やや左手(南)にあたります。

少し調べてみたところ、今年の保津川花火大会で打ち上げられる花火玉のうち、最大のものは「7号」と呼ばれる重さ約3kgの7寸玉のようです。

花火が上がる高さ、円状に広がる花火の大きさには諸説あるようですが、私は花火についてもなんら知識を持ち合わせていないため、こちら を参考に、ここでは7号玉の到達高度を250m、広がる花火の半径を120m(直径であれば240m)としておきます。

この値に打ち上げ地点の地表面の標高85mを加えると、花火は標高335mで開花し、広がった花火は最高で標高455mまで上がることになります。

これはあくまでも目安であり、同じ7号玉でも、より高くまで上がることもあれば、より低い高さで花開くこともあり、種類により広がる半径も異なるでしょう。

大文字山(三角点)から保津川花火大会(7号玉の開花点)に対する見通し。

計算上ではぎりぎり見えませんが、ごくわずかに届かない程度です。

間を遮るのは山上ヶ峰(北松尾山)の北0.5km地点。

たとえば、「7号玉でも250mより高く上がる」、「地表より高い地点から打ち上げられる」、「いわゆる『尺玉』など、7号玉より大きなサイズの花火が打ち上げられる」、「(風で流されるなど)北向き斜め方向に打ち上げられ、間を遮る山の標高が低い地点を視線が抜ける」、そういったことが起きれば、大文字山から開花点(中心)も見えそうです。

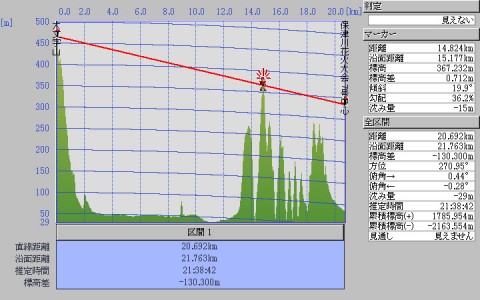

大文字山(三角点)から保津川花火大会(7号玉の最高点)に対する見通し。

開花点(中心)がぎりぎり見えるかどうかですので、それより高くなる、開花時の最高点はもちろん見えます。

計算上、開花時の最高点の標高が約340~350m未満となる花火……、4号玉未満の大きさの花火は最高点すら見えませんが、5号玉以上の大きさの花火であれば最高点は見えそうです。

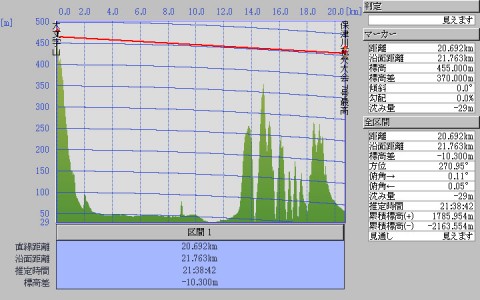

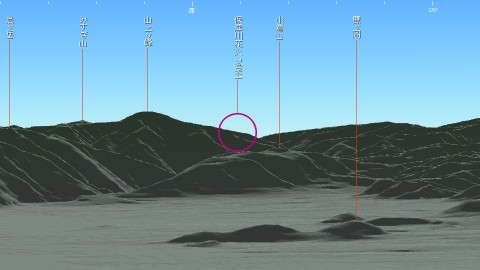

大文字山(三角点)から保津川花火大会方面の展望予想図。

図中、赤い全円は7号玉相当の花火の全開時をやや大きめに予測したものです。

小倉山と山上ヶ峰(北松尾山)の谷間を保津川が流れており、山上ヶ峰(や、唐櫃越のみすぎ山)の向こうが亀岡市。

上の図では分かりにくいですが、保津川が山間部を抜けたあたりに渡月橋が架かります。

前置きが長くなりましたが、大文字山から保津川花火大会の打ち上げ花火を遠望できるか検討しました。

予測として、打ち上げられた7号玉の開花点(中心)が見える可能性もあり、開いた花火の全円(全景)を望むのは難しそうですが、半円は望めそうです。

大文字山の三角点(山頂)から保津川花火大会を撮影する

以上を踏まえ、これを実証するため、この日、大文字山を登りました。

前回の記事からもお分かりいただけるように、当日当夜の空気は澄んでおり、暑い夏場としては好条件。

遠く離れた場所で打ち上げられる花火の撮影に適した夜となりそうです。

「第63回亀岡平和祭 保津川花火大会」を写真で

以下のギャラリーは撮影時の時系列順に並んでいます。

今回の記事の最初(冒頭部)に掲載している写真は、下の並びだと最後の1枚(「その12」)の直後にあたります。

やはり、開花点(花火の中心)がぎりぎり見えるかどうかですね。

ですが……。

これが7号玉より大きなサイズの花火なのか、7号玉が予想外の高さまで上がっているのかは分かりませんが、実際には地上高250m(標高335m)より高く上がる花火もあるようで、そういった花火については明確に開花点(花火の中心)も見えています。

また、広がった花火の大きさも事前の予測より大きく感じます。

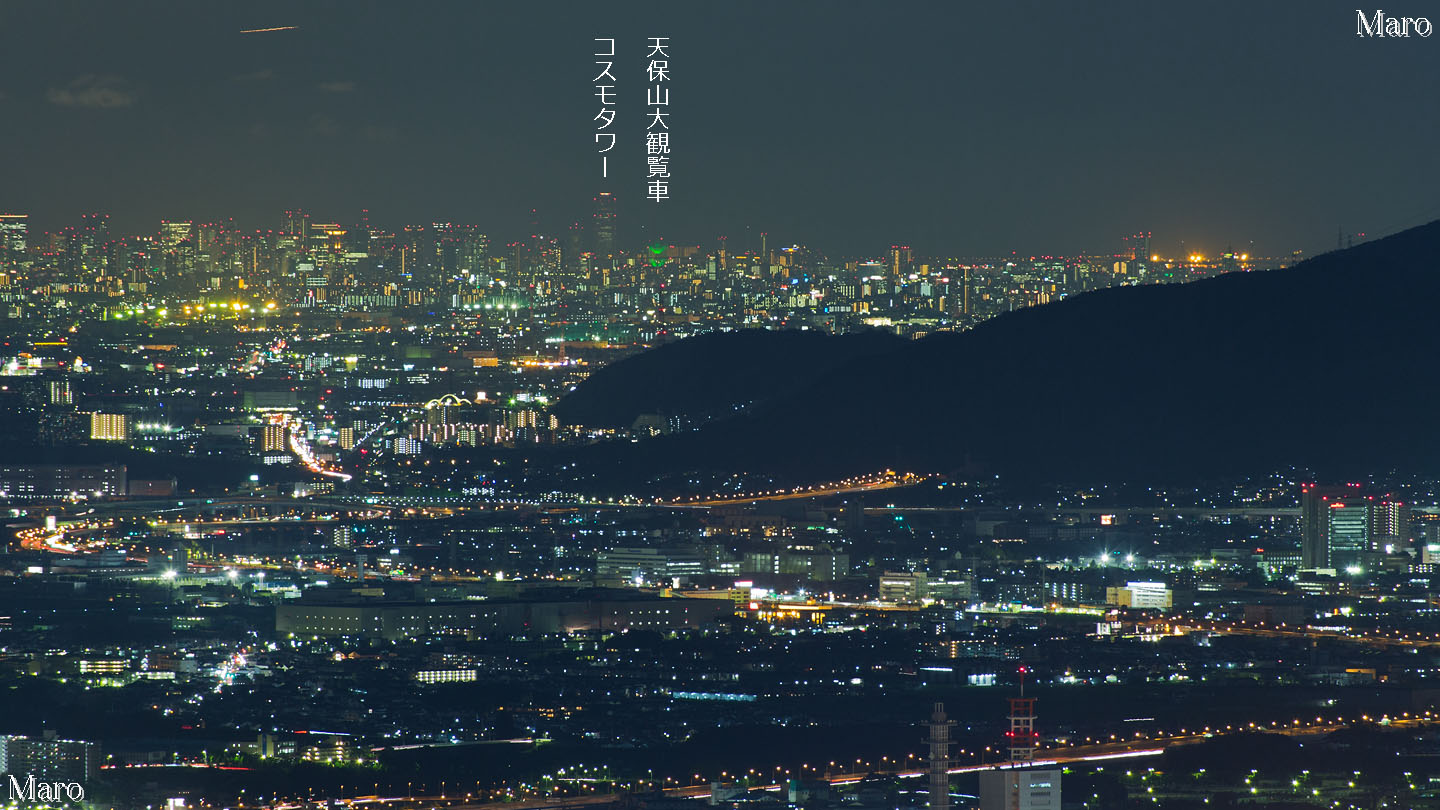

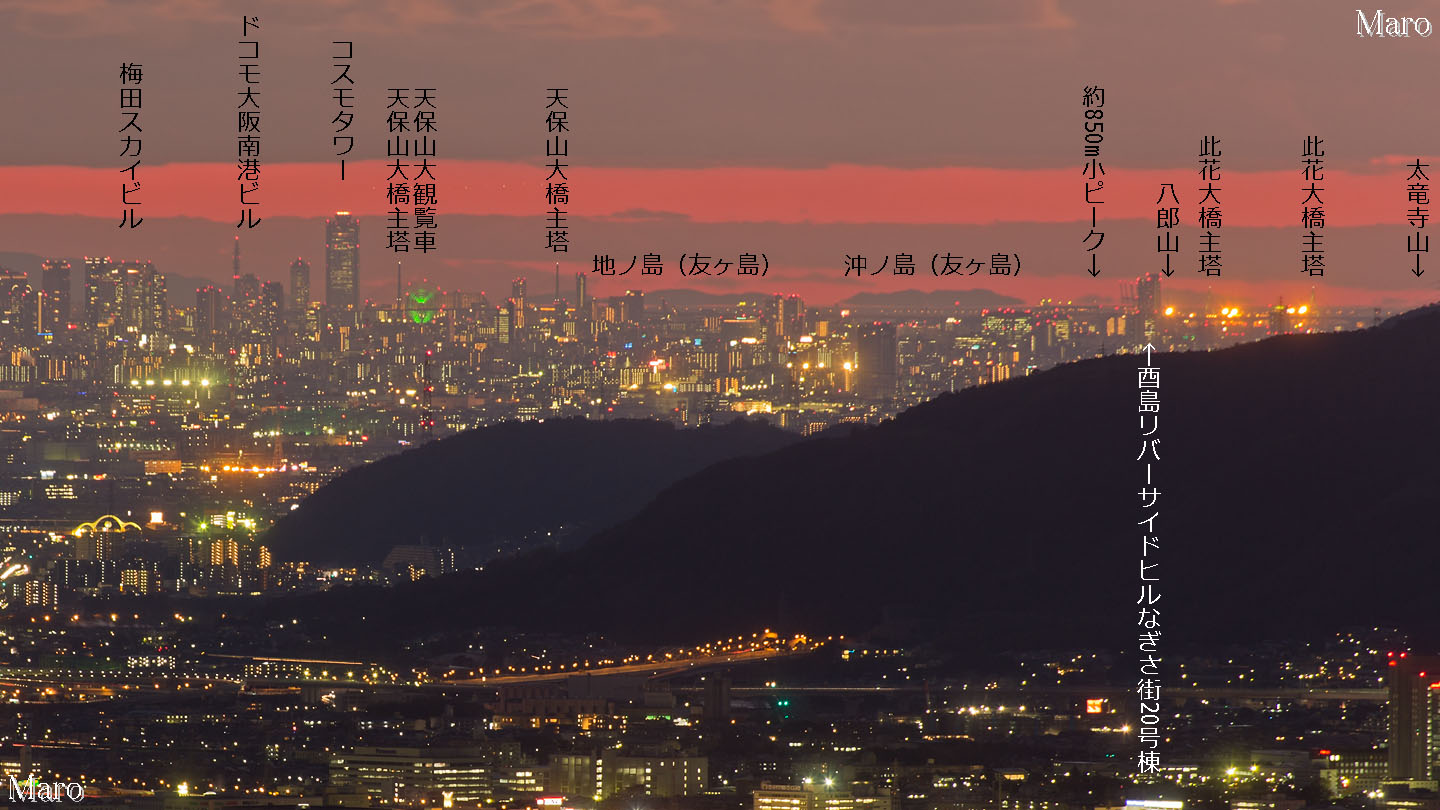

京都の夜景と併せ、打ち上げ花火を撮影できました。

手前に見えているのは京都市でも西部にあたり、右手前の丘陵が雙ヶ岡(双ヶ丘)。

丘の左手前から巻いて後方の嵐山方面へと続く、遠目にも明るく目立つ大通りは丸太町通です。

「第63回亀岡平和祭 保津川花火大会」を動画で

遠景の撮影、しかも夜間の撮影には適していませんが、せっかくですのでデジカメの動画撮影機能を用いて撮影してみました。

1分未満(48秒)の短いファイルです。

花火の炸裂音もかろうじて大文字山まで届いていましたが、音声は省いています。

大文字山の火床から花火は見える?

撮影を終え、三角点(山頂)から火床へ急ぎ下ってみると、火床の上段では、私より若いであろう方々が行儀よく花火を観賞なさっていました。

三角点だけではなく、火床でも打ち上げられた花火を眺めることができます。

大文字山(火床)から保津川花火大会7号玉(開花点)に対する見通し。

火床からの見え方は三角点からの見え方と似たようなもので、計算上では7号玉の開花点(中心)がぎりぎり見えるかどうかです。

計算上ではともかく、この夜、三角点から開花点(中心)がはっきり見えていたことから、おそらくですが、同様に、火床からも開花点(中心)が見えていたのではないでしょうか。

三角点と火床では130m~も標高差があるのに、見え方が同等なのはなぜ? 標高が下がった分、火床のほうが見えにくいのでは? と思われるかもしれませんが、大雑把に申し上げて、これは火床が三角点より北西に所在しているためです。

観賞地点が北に移るほど、間を遮る山の高度も下がるため、このような結果となります。

目線の高さより花火が高く上がるか否かの差があるとはいえ、見え方に大差ないことから、ただ観賞するだけであれば、火床からで十分でしょう。

距離もやや近くなる(三角点から20.7km、火床から20.0km)ため、心持ちとはいえ、花火も大きく感じるかもしれませんね。

結論として

結論として、京都市でも東部に所在する大文字山から、京都西山(嵐山)を越え、亀岡市で行われる保津川花火大会で打ち上げられた花火を望むことができます。

ただし、とくに高く上がる大きな花火の一部を眺望できるだけにすぎず、花火大会の開始から終了に至るまで全ての花火を観賞できるわけではありません。

わざわざ、「大文字山から花火見物だ!」と意気込んで訪れるようなものではありません。

追記。

後年、保津川花火大会は規模が拡大し、10号玉(尺玉)や、2024年(令和6年)に限り、20号玉(2尺玉)が打ち上げられました。

本記事の初稿公開時とは前提となる条件が異なりますが、あしからずご了承ください。

追記終わり。

大文字山から他の花火大会の撮影例

宇治川花火大会を大文字山から撮影した話は上の記事に。

「京都府下の大文字」について詳しい。

国立京都国際会館(宝が池)の花火を大文字山から撮影した話は上の記事に。

タイトルでは分かりにくいですが、「京都市内で打ち上げられる花火」や「京都市の花火大会」について詳しい。

追記

大文字が「夜間登山禁止」に

火床の上部に、

傷害事故等が多発しています。

特に夜間の登山を禁止します。

大文字保存会

とする立て看板が設置されました。

五山送り火を模したのでしょう、2020年(令和2年)8月8日の夜、何者かにより「大」の字跡が無断でライトアップされる事件が発生し、その後、夜間の登山が禁止されたようですが、より強く明示されるようになりました。

当サイトでは大文字山をナイトハイクする記事を多く公開していますので、責任の一端のようなものがあると考えており、周知に協力いたします。

どの記事に追記しようか迷いましたが、他の記事と比較して、ややアクセス数が多めなこの記事と、あといくつかの記事を選んで追記しておきます。

現状では上記の警告に留まるようですが、今後、どうなるか分かりません。

関連記事 2014年8月7日 ナイトハイク 大文字山の風景

- 送り火直前 大文字山から生駒山を遠望 京都、奈良、大阪の夜景

- 大文字山から亀岡の京都・保津川花火大会を遠望 京都の花火

大文字山(地理院 標準地図)

「大文字山(ダイモンジヤマ)(だいもんじやま)」

標高465.2m(三等三角点「鹿ケ谷」)

京都市左京区(山体は山科区に跨る)

脚注

- 「基盤地図情報(数値標高モデル)5mメッシュ」では約88m。[↩]

最近のコメント