2014年(平成26年)5月の話。

大文字山の山中に「工事に伴う通行止めのお知らせ」が。

いわゆる「七福思案処」の岐れ道に掲示されていました。

通行止めとなるのは、大文字山というよりも、その山麓にあたる南禅寺さんの端ですね。

工事期間は2014年(平成26年)5月5日~6月30日(予定)。

6時~17時までは境内を抜ける迂回路が用意されるため、影響を受けるのは、ごく一部の物好きなナイトハイカーさんのみでしょうか。

この手の告知は大文字山の山中では少しばかり珍しく、思わず撮影してしまいました。

目次

七福思案処

七福思案処。京都一周トレイル道標「東山39」。

通行止め区間は、下の「南禅寺」方面のコースの山麓です。

上の写真、山中に西日が差しています。

私は夕方の少し空いた時間に大文字山を歩くことが多く、この日も同様でした。

大文字山にクマ(熊)?

京都一周トレイルのコースをのんびり登っていると、後ろから熊鈴を付けた方がいらっしゃいました。

おそらくは学生さんでしょう、私よりお若いことは確かです。

今年1月の夜に、この付近、トレイル道標「東山43」と「東山44」の間でクマが目撃されたので、それに備えていらっしゃるのでしょうか。

ひと昔前であれば、大文字山で熊鈴なんて、ましてや若い方が……、と一笑に付されたものですが、よもや山中越を越えてクマが南下してくるとは、なかなか分からないものです。

私が大文字山の周辺……、京都東山、いわゆる東山三十六峰にあたる山域でクマが出没した話を初めて聞いたのは、ちょうど今から2年前、2012年(平成24年)5月のことでした。

あれはたしかゴールデンウィークを過ぎた頃だったでしょうか、大文字山でよくお会いする方から、瓜生山でクマが目撃されたと聞かされ、比叡山北部の深い山域ならいざ知らず、人里に近い瓜生山で……、と驚いたことを覚えています。

その後、比叡山でも南部寄りにあたる山域で捕獲されたため、東山にクマが生息することじたいは疑いようがなくなりましたが、大文字山を含め、山中越以南における目撃例については、やや懐疑的な部分もありました。

そこで、降雪の後であれば雪上に足跡などが残るのではないかと考え、大文字山でも深い山域で何度か痕跡を探してみましたが、私には見付けることができずじまいです。

(1月など、冬と見なせる季節に目撃されたのが確かな事実であれば、)餌を確保でき、冬場でも人の往来が絶えない低地かつ温暖な環境に生息するツキノワグマは、長期に渡って冬眠しないと考えられます。

たとえば、動物園的な施設で飼育されるツキノワグマは冬眠しません。

上記の件で補足しておきますと、記事下部でも触れているように、後年、京都府南部で12月に活動中のツキノワグマが捕獲されています。

また、大文字山に限らず、たとえば、ポンポン山でも1月にツキノワグマが目撃されています。

寒くなれば京都北山(などの奥山)に移動し、長期間、冬眠するという固定観念は危ういかもしれません。

他地域ですが、「温暖な紀伊半島のツキノワグマは冬眠しないといわれている」 といった報道もあります。

私が東山における「雪上の足跡」を探し求めていたら、興味を持ってくださる方々が増えたようで、それらしき大型動物の「雪上の足跡」も2月の比叡山上で確認されました(ありがたいですが、ご用心ください)。

これは余談と追記。

私は中学生時代の終わり頃から単独で大文字山を登ったり、友人たちと(安全なコースで)比叡山を登ったりしていましたが、今は亡き父から、当時、「比叡山までは構わないが、熊が出るかもしれないから、それより北の山へ(年少者だけで)行かないように」と強く警告されていました。

私の父は大文字山の山麓にあたる地域の出身で、大文字山についても深い知識を有していましたが、よもや、比叡山より南の山域までツキノワグマの生息範囲が広がる日が訪れるとは予想していなかったでしょう。

父は他界する直前まで山を登り続けていたようですが、私が早くに家を出て自立したこともあり、生前、山について話す機会を持てなかったことが悔やまれます。

余談終わり。

大文字山の支峰とも言える子熊山の話は上の記事で。

子熊山の存在を古くから(主に)ネット上で広めていたのは私ですが、他の○熊山の類については他の方が命名なさっただけでしょう。

山中の御廟

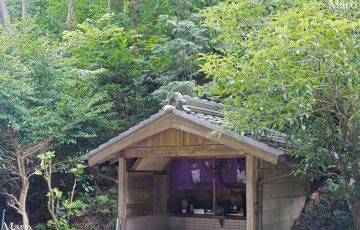

話が大きく逸れましたが、お参りのため、少しだけ寄り道することにします。

このあたりは東山三十六峰としては大日山や東岩倉山と呼ばれる山域。

古いハイキングマップでは「墓」とだけ記されていますが、トレイルコースの上から山中を覗き込むと、大きな規模の墓所が目に入ります。

江戸時代中期から後期にかけて、比較的身分が高かったと考えられる僧籍の方々の墓所ですが、後世の若王子山墓地や大日山墓地と比較すると、明らかに山奥ともいえる地です。

その場所も分かりにくく、気付かずに通り過ぎる方がほとんどでしょう。

今となってはお参りする人も限られていますが、よく見ると参道も残されており、お墓そのものも風化を免れているものが目立ちます。

お墓の写真を撮影する趣味はなく、当地についても今までとくに触れずじまいでしたが、事情があり、こちらでも少しだけ取り上げておきます。

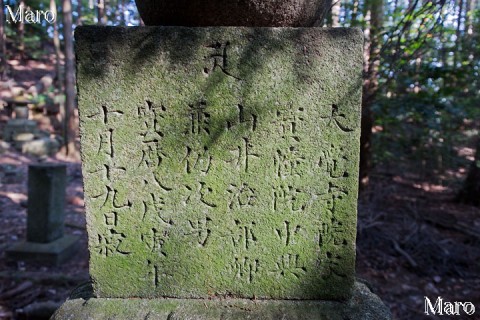

一例として、こちらの墓塔から。

表には「蓮華三昧院前大僧正龍恕」と見えます。

「蓮華三昧院」は高野山の蓮華三昧院由来?

それとも安井門跡の蓮華光院を指すのでしょうか。

東岩倉寺を継ぎ、付近に所在したと考えられる、いにしえの観勝寺や真性院は安井門跡の蓮華光院が管理していました。

安井門跡は大覚寺門跡が兼帯した時期があり、その縁で大日山の大日如来像は大覚寺さんに移され、現在は境内の大日堂でお祀りされています。

背には「大覺寺院家 寳幢院中興 山井治部卿兼仍次男 寳曆八戊寅年十月十九日寂」とあります。

かなり大雑把に申し上げて、「院家」は身分が高い家の出の僧であることを表しています。

龍恕さんを中興の祖とする寳幢院(宝幢院)はどちらでしょうね。

今も塔頭として残る覚勝院さん以外は分かりませんが、大覚寺の院家(子院)に宝幢院もあったのでしょうか。

大覚寺ですので、延暦寺西塔の宝幢院ではないと考えられますが、これも高野山由来?

いずれも失われましたが、高野山の蓮華三昧院と蓮華谷、宝塔三昧院(宝幢院)と宝幢院谷は深い関わりがあります。

山井兼仍は藤原北家水無瀬流から分かれた桜井家の庶家、山井家の初代ですが、『宮廷公家系図集覧』や、その典拠となる『系図纂要』を調べてみると、兼仍には兼前、氏栄、娘の3人の子しか見えません。

兼仍の長子であった兼前は若くに他界したので、弟の氏栄が兄の養子となり家を継ぎました。

「娘」は『女房私記』(年中雑雑記)を写本し、おそらく校正した山井兼仍女石井局と同一人物だろうと考えています。

『宮廷公家系図集覧』では氏栄を「二男」としていますが、氏栄の没年は天明4年(1784年)であり、お墓で眠る「次男」の没年(宝暦8年)と合いません。

山井家を継いだ公卿(正三位)たる氏栄が大文字山の山中に眠るとも思えず、氏栄は三男で、兼前と氏栄の間にもう1人、名前が伝わらなかった男子がいらしたのでしょう。

庶家の傍流とはいえ、藤原北家に連なる僧のお墓が大文字山の奥深くにあるのは驚きです。

追記。

兼前を兼仍の長男、氏栄を三男とする系図もあり、理由は分かりかねますが、やはり、名前が伝わらなかった次男がいらしたようですね。

山井兼仍の娘は宝暦事件(若い公家の間で人気があった尊王思想家の竹内式部が京都から追放された事件)に関与した芝山重豊(高丘季起の子で、元の名は季憲)の妻ですが、宝暦事件が発生した宝暦8年(1758年)と墓碑の年が一致するのも興味を惹かれるところです。

山井家のごく近縁にあたる桜井氏福は宝暦事件に連座して宝暦10年(1760年)に落飾。

メモがてらにここに書いておきますが、神明山あたりの山域でも提灯を火に見立てて送り火的な催しをしていた時期がある。

この話はネット上では全く見かけません。

龍恕さんについて追記。

高野山史編纂所による『高野山文書』に「答え」がありました。

大覺寺門跡御敎書案

「眞言諸寺院中 僧正法印」(包紙ウハ書)

就來年三月高祖大師九百年忌、任先例從東寺以 綸旨、被令觸于諸國

自宗之門徒中了、因茲可被抽隨分之報恩旨、

大覺寺御門跡御氣色之所候也、謹言、(享保十八年)四月五日

寳幢院法印 龍恕(花押)

覺勝院僧正 了(了恕カ)(花押)

『高野山文書』第七巻

これを見るかぎり、享保18年(1733年)頃、龍恕は大覚寺門跡の奉者を務めていたと考えられます。

覚勝院と同様、寳幢院(宝幢院)も大覚寺の院家のようですね。

よく知られる障子腰板絵「野兎図」は、卯年(癸卯)にあたる享保8年(1723年)生まれの門主、幼くして近衛家から大覚寺に入り、享保19年(1734年)に得度した信性(後の寛深)を慰めるために渡辺始興(求馬)が描いたのだとか。

大覚寺周辺の田園風景や農作業を眺めた寛深に頼まれて始興が描いたのが、杉戸絵「耕作図」とされます。

クリンソウ

谷に咲くクリンソウ(九輪草)。

この1株のみ、沢沿いの脇、目立つ場所に咲いていました。

他の方がおっしゃるには、別のコースでも1株だけ見ることができるそうです。

クリンソウが自家受粉できることは確認済ですが、1株ずつというのはいかにもあやしく。

京都北山の一部の谷や、愛宕山(竜ヶ岳)もそうですが、クリンソウは植栽(植え戻し)により人為的に増やされた例も多く、私からはなんともいえません。

京都府ではクリンソウの植栽を「自然破壊を助長することもある」行為と見なしています。

5月11日に登った方からラン科の植物を見たというお話あり。当方でも確認済。

どこぞの方が記事になさるでしょうが、盗掘されないよう祈るばかりです。

大文字山のマムシ

2014年(平成26年)5月13日、雨後で気温が上がった影響でしょうか、谷間の斜面でマムシと遭遇しました。

私が見た場所は一般のハイカーさんらが立ち入るような場所ではないものの、ご注意を。

さらに追記。

今年は例年と比較して大文字山でマムシを見る頻度が高いように感じます。

いわゆる「トラックの森」の上の急斜面でも見掛けました。

過去のフィールドワーク(聞き取り調査)の成果として、地元の方から「中尾山の谷を『まむし谷』と呼んでいた」というお話も伺っています。

現地の状況を見て、確かにマムシが出そうな谷だと考えていましたが、近年、そのあたりで目撃例が増えるにつれ、口伝の正しさを再確認した次第です。

引き続き、ご注意を。

追記

山科区での豚熱発生について

2020年(令和2年)に山科区で豚熱が発生したからでしょうか、大文字山の山中に「豚熱蔓延防止の協力願い」が掲示されるようになりました。

「現地で泥を落としたうえ、帰宅後の靴底の靴底の水洗いにご協力ください」「死んだイノシシや弱ったイノシシを見かけても近づかないでください」とのこと。

如意ヶ岳・大文字山周辺の熊目撃情報

2016年(平成28年)6月、追記。

如意ヶ岳の南にあたる小関越のピーク付近で、2016年(平成28年)6月21日にクマが目撃されました。

これは京都東山・山科・大津界隈では過去最南の目撃例だと考えられます。

小関越は京都市ではなく滋賀県大津市にあたりますが、大文字山や如意ヶ岳とは同じ山域です。

逢坂山はともかく、国道1号(国道8号重複区間)を越える必要があるため、音羽山以南には移動できないと考えていますが、今後、どうなるか分かりません。

年々、西山も東山も生息範囲が南下していることが気掛かりです。

なお、5月には比叡平口(~田ノ谷峠)でも目撃されています。

その件は上の記事で少し。

さらに追記。

2016年(平成28年)7月3日には皇子山の周辺でもクマが目撃されました。

皇子山と聞いて、てっきり、皇子山カントリークラブさんのあたりだと思ったら、なんと、皇子が丘公園の奥(公園の南西端付近)だそうです。

これが事実であれば、長等山の山麓まで下りてきたことになります。

小関越の現地の状況を確認してきました。

詳しくは上の記事に。

2016年(平成28年)の時点では、長等山周辺のクマの目撃例について、やや懐疑的な部分もありましたが、後年、クマによると考えられる痕跡も確認されましたので、今後は行動範囲にあると仮定するのが無難でしょう。

追記。

2018年(平成30年)9月6日、大文字山の南部山域にあたる安祥寺山国有林内でクマが撮影されました。

調査のため設置したセンサーカメラに記録されていたとのこと。

2019年(令和元年)7月25日にも安祥寺山国有林内でクマが撮影されています。

やはり国有林調査用の暗視カメラのストック画像に映っていたとのこと。

これで大文字山と見なせる山域にツキノワグマが生息することは疑いようがなくなりました。

実際に遭遇する可能性があるかは別として、今後は「大文字山を含む山域にはクマがいる」ことを念頭に置いて行動するのが無難でしょう。

その後も安祥寺山ハイキングコース Gコース付近で「うなり声を聞いた」といった話を耳にしますが、これが疑心暗鬼や風声鶴唳めいた心境によるものかは分かりかねます。

まったく関係ない話ですが、過去に山科側でキジだったかヤマドリだったかを放鳥していました(が、あれは継続した事業ではなかったのでしょうか?

近年は大文字山の周辺山域に野生のサル(猿)も姿を現すようです。

いずれもご注意ください。

これは東山ではなく、(山としての)嵐山での話ですが、谷の反対側にいるお猿さんから石を投げられました。

ただし、飛距離は短いもので、とうてい私まで届く気配はなく、その目的も分かりません。

キジとサルと、あと1つ揃えば桃太郎卿ですが、野生化したイヌを山で見ることもなくなりました。

本記事の下部に安祥寺山周辺で動画を撮影なさった方からのコメントあり。

貴重な記録だと考えられます。ありがとうございました。

2023年(令和5年)10月末に「大」の火床の下部~霊鑑寺方面へのコース上でクマの目撃例あり。

事実であれば、ハイカーや山麓域にきわめて接近しています。

どこの地域に限りませんが、10~11月頃は山麓域での目撃例が増える傾向にあるようです。

余談ながら、昔は火床の下部にあたる林を「大の裾」と呼んでいました(が、近年のハイカーはあまり使用しません)。

1895年(明治28年)3月10日発行『地学雑誌』第7集第75巻に収録「地方通信」の「如意嶽の櫻石」に、「如意嶽即ち大文字山の大字の右脚に將に終らんとする所の竿林中に石塊の所々に散在するものあり之れを取りて検するに大抵櫻石ならざるはなし」と見え、その頃は桜石も今より転がっていたらしい。

大文字山の桜石は、銀閣寺や法然院の裏手にあたる当地周辺や、比叡平の失われた露頭などがとくによく知られていました。

「桜谷」と呼ばれた地も桜石に由来するのではないかといった説がありますが、江戸時代の絵図に描かれる「桃谷」の地名が説明できません。

比叡山周辺の熊目撃情報

2016年(平成28年)5月、岩倉と静原を分ける箕ノ裏ヶ岳の周辺でツキノワグマが目撃されました。

その件は上の記事で。

追記。

2016年(平成28年)9月21日には瓜生山でもクマが目撃されています。

これに限らず、今年は比叡山周辺での目撃例が多いようです。

久々に追記。

以前より比叡山の山中や山麓付近でクマが目撃されていましたが、2019年(令和元年)10月、修学院の街中にクマが出没したとの報道が。

市街地でクマ出没、警察が警戒 児童ら登校見合わせ、京都|京都新聞

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/32351(リンク切れ)

いわゆる市街地に相当する地域にまで姿を現すようになり、ハイカーのみならず、今後は一般的な生活を送る市民にも影響が出るかもしれません。

都市周辺に生息し、街中に姿を現すクマを「アーバン・ベア」(都市型クマ)(都会のクマ)と呼ぶらしく、今後、日本の各地で社会問題となる可能性が指摘されます。

上のケースはアーバン・ベアと見なせるでしょう。

10月頃、山麓域に姿を現すケースが多い?

かなり久々に追記。

2023年(令和5年)8月11日、比叡山で人がツキノワグマに襲われる事故が発生しました。

検証を待つ必要がありますが、報道を見るかぎり、自然遭遇事故でしょう。

東山三十六峰にあたる山域内で、トレイルランナーや登山者がクマに襲われ、人身被害が生じたのは初めての出来事のように思います。

京都・修学院の登山道にクマ、トレランの女性襲われけが 声を聞いた男性が助け出す|社会|地域のニュース|京都新聞

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1086586

報道によると、「現場は修学院離宮の東約1・5キロで、京都一周トレイルの東山コース付近」とのことで、一般的なコース上か、その周辺だと考えられます。

この報道だけでは、雲母坂(きらら坂)と京都一周トレイルコースの合流前か後か分かりません(→水飲対陣跡碑がある京都一周トレイルコース道標「東山69」~「東山68」の付近とのことで、雲母坂との分岐点を過ぎたあたりのようです)。

繰り返し申し上げていますが、入山するにあたり、今後は最低限の心構えのようなものが求められるでしょう。

2024年(令和6年)6月25日、左京区修学院林ノ脇(林ノ𦚰)の山道でクマ3頭が目撃されました。

京都府警によると、目撃地点は「雲母橋から北方約50メートル」とのことで、これは雲母橋を渡った先でしょうね。

山麓付近であることも気になりますが、雲母坂を利用してハイキングなさる方はとくにご用心ください。

無関係な話ですが、序に永禄12年(1569年)とある『塵塚物語』に「淺井某雲母坂奇怪事」の説話が収載される。

戦国大名浅井氏の末路を予言したとも解釈できる内容で、他の随筆や街談巷説集では見ない話。

室町時代末期の貴重な記録でしょう。

京都西山の天王山でもクマが目撃される

2016年(平成28年)10月4日、追記。

2016年(平成28年)10月3日に、天王山の山麓、JR山崎駅付近でクマ3頭が目撃されたとの報道がありました。

年々、京都西山(や北摂山系)ではツキノワグマの行動範囲が南下しており、京都の東西でともに同じような動きをしているのが興味深いです。

国道1号に阻まれるため、東山側(比叡山地側)のクマが逢坂山から音羽山まで南下するのは困難だと考えられるように、淀川水系に阻まれるため、西山側(老ノ坂山地側)のクマが大山崎町から八幡市まで南下することはないでしょう。

2017年(平成29年)9月、追記。

その後も北摂山系のクマは南下西進を続けているようで、ついには大阪府茨木市を経て箕面市でも目撃例や撮影例が発生しました。

過去、北摂山系では亀岡側から能勢に南下したと考えられる個体や、西山側から大山崎に南下したと考えられる個体が目撃されており、どういった経路で箕面に現れたかは分かりません。

茨木や箕面で目撃された個体が猪名川を越えるとは考えにくいですが、これもどうなるかは分かりません。

南下や西進する傾向があるようには感じます。

その後、2018年(平成30年)頃には六甲山系でもツキノワグマが目撃されるようになり、2020年代に入ると目撃例も増えました。

上で「猪名川を越えるとは考えにくい」と申し上げておきましたが、猪名川どころか武庫川より西で目撃されたとなると、これも考えを改める必要があるかもしれません。

ただし、六甲山系への侵入経路は不明です(が、生息するのが事実であれば、こちらは丹波の山から有馬へ南下したと見るのが妥当でしょうか)。

また、生息を裏付ける物証や写真(できれば動画)が出ないかぎり、六甲山系にクマが生息するとは断定できません。

先の箕面のケースでは、明確に分かる動画が撮影されています。

国道1号を越えて音羽山の山麓でもクマが目撃される

2020年(令和2年)6月2日、追記。

2020年(令和2年)5月28日、同31日に大津市国分でもクマが目撃されたとの報道がありました。

住宅街でクマ目撃、体長1メートル 警察が注意呼び掛け|京都新聞

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/263974(リンク切れ)

大津市によると、28日は「国分二丁目の集落から裏山」で、31日は「国分一丁目の集落から周辺」で目撃されたとのこと。

国分一丁目の裏山にあたる三等三角点「深谷」の山(標高270.5m)を「国分山」と呼ぶようです。(→「測地成果2024」により、270.3mと改定)

上で「国道1号を越える必要があるため、音羽山以南には移動できないと考えていますが、今後、どうなるか分かりません」と述べておきました。

しかしながら、大津市国分は音羽山や千頭岳の東麓にあたる地域であり、もし国分周辺でクマの存在を裏付ける痕跡などが確認されれば、過去に述べた見解をさらに改める必要がありそうです。

音羽山からは宇治川ライン(瀬田川)まで山続きであり、あくまでも可能性の問題ですが、いわゆる醍醐山地の京都市側(山科盆地側)や宇治市側まで出没範囲を広げるかもしれません。

ただし、醍醐山地は北を東海道(国道1号)、東と南は宇治川(瀬田川)により遮断された山地であり、「国分で目撃されたクマがどこから現れたのか」が謎のままです。

まさか、国道1号の横断歩道や歩道橋を堂々と渡ったのでしょうか?(外出自粛などの影響で、5月は国道1号の交通量が減っていた?)

音羽山・千頭岳周辺のクマについては上の記事に。

久々に追記。

2024年(令和6年)12月14日、稲荷山や西野山(二谷山)の東の山中で3頭連れのクマが目撃されました。

経路は不明ながら、東山三十六峰の南端部や、山科盆地側にあたる地域にも侵入された可能性があります。

2025年(令和7年)11月8日、仏徳山(大吉山)の西麓にあたる川東公園の付近でクマが目撃されました。

経路は不明ながら、宇治市でも宇治川の右岸にあたる地域(旧宇治郡側)にも侵入された可能性があります。

京都西山の小塩山の山中でクマが撮影される

2020年(令和2年)8月、追記。

小塩山に自然保護団体さんが設置していたカメラがツキノワグマの姿をとらえたとの報道がありました。

京都市の山にクマ!偶然、動画で撮影 仕掛けに驚き獣道疾走|京都新聞

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/323731(リンク切れ)

以前よりポンポン山の周辺や高槻市の山麓域でツキノワグマの目撃例が相次いでいましたが、これほど明確に姿をとらえた映像は初めて見ました。

これにより、生息している事実は疑いようがなくなりましたので、今後、京都西山(北摂山系)でハイキングなさる方々は最低限の心構えのようなものが求められるでしょう。

ポンポン山・小塩山周辺のクマについては上の記事に。

2024年(令和6年)以降、京都市西京区や長岡京市で頻繁に目撃されています。

嵐山の亀山公園付近でクマが目撃される

2020年(令和2年)11月、追記。

京都府警によると、2020年(令和2年)11月17日の夜、京都市右京区嵯峨亀ノ尾町の河川敷にツキノワグマが出没したとのこと。

嵯峨亀ノ尾町の河川敷は、渡月橋の上流、亀山公園(嵐山公園 亀山地区)の山麓域にあたります。

きわめて多いとは言えませんが、少なからず観光客さんも足を踏み入れる場所です。

以前より愛宕山や周辺の山中でも目撃例が相次いでいましたが、保津川(大堰川・桂川)まで下りてきたようですね。

亀山公園については上の記事に。

当地では過去(2001年)にもツキノワグマが出没する騒ぎが起き、その際は駆除処分を受けました。

御室から鳴滝、嵯峨にかけての目撃例については上の記事に。

かねてより目撃例のある地域でしたが、2024年(令和6年)頃から急激に増えた印象を受けます。

京都府南部の山城地域でもクマが目撃・捕獲される

2017年(平成29年)6月に山城地域にあたる綴喜郡宇治田原町でもツキノワグマの目撃例が発生していますが、これについては足取りや痕跡を追えず、その後、7月には宇治田原町や宇治市でシカを襲う大型の野犬が頻繁に目撃されるようになりました。

両者の関連は不明です。

この大型の野犬は6月後半から出没していたという話や、また別の野犬が前年にも現れたという話もあります。

2021年(令和3年)12月15日、追記。

過去の目撃例との関連は不明ですが、ついに山城地域でもクマが捕獲されたとの報道が。

記録のうえでは、歴史上、初めての出来事です。

京都・山城地域で初のクマ捕獲 注意呼びかけ、わな猟の規制変わる可能性も|京都新聞

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/694246(リンク切れ)

京都府相楽郡和束町湯船でしたら、滋賀県甲賀市(信楽町)と隣接する地域ですね。

比叡醍醐山地と山城地域の山々(鷲峰山地・信楽高原)の間は宇治川ライン(瀬田川)で遮断されており、もし、将来的に、山城地域にクマが侵入するとしたら、おそらく信楽高原・伊賀山地側からになる可能性が高いでしょうと申し上げておきましたが、結果的に私の予想が当たったようです。

ただし、これほど早く侵入されるとは、さすがに想定外でした。

わずかな年月の間に、ツキノワグマが生息しないと見なされてきた地域への侵入が相次いでいます。

「ある地域に侵入した」と「長期間、その地域で生息している」は同義ではない点に留意。

後年、木津川市(や、奈良市の笠置山地寄りの地域)でもクマの目撃例が頻発しています。

侵入経路は不明ですが、笠置山地や伊賀山地の奈良県寄りの山域から侵入したのでしょうか。

捕獲例が発生した木津川以北の地域ではなく、木津川以南の地域に現れたのは驚きましたが、本記事をご覧の方々であれば、「ツキノワグマが生息しないと見なされてきた地域への侵入が相次いでいる」ことから、この展開も予想できたかもしれませんね。

2025年(令和7年)には久世郡久御山町(の飛地)や宇治市、城陽市、綴喜郡井手町、相楽郡南山城村、あるいは京田辺市、相楽郡精華町といった地域でもクマの目撃例が生じました。

久御山町(の飛地)や城陽市、井手町、南山城村の山は、すでに捕獲例がある和束町とは鷲峰山地で山続きですので、出没する可能性はありましたが、やはり、過去に目撃例がない地域です。

宇治市については、宇治川(瀬田川)の右岸域と左岸域では山系が異なりますが、それぞれの地域で目撃例が生じました。

どのように山城盆地を越えたのか分かりませんが、京田辺市や精華町での目撃例が確かであれば、いずれ、京阪奈丘陵(生駒山地)から大阪府へ侵入する日が来ないとも限りません(2025年11月時点では枚方市や交野市といった近隣地域での目撃例はない)。

それはないだろうと思われていたことが、次々と起きているのが実状です。

ただし、これも常々申し上げていることですが、『淮南子』説山訓に「衆議成林、無翼而飛、三人成市虎、一里能撓椎。」(衆議(しゅうぎ)、林を成し、翼無くして飛ぶ。三人、市に虎有りと成せば、一里も能(よ)く椎(つち)を撓(たわ)む。)とあるように、多数派の人々が広める噂話の影響は大きく、真実まで曲げてしまいかねません。

事実や論理をもって語る必要があります。

大文字山(地理院 標準地図)

「大文字山(ダイモンジヤマ)(だいもんじやま)」

標高465.2m(三等三角点「鹿ケ谷」)

京都市左京区(山体は山科区に跨る)

最近のコメント