すでに先月となってしまいましたが、2013年(平成25年)2月の話。

この日はAさんと連れ立って、鷹峯(鷹ヶ峰)と、その周辺峰をハイキング。

広域的な地名としての「鷹峯」(京都市北区鷹峯)ではなく、山としての「鷹ヶ峰」です。

氷室道の大北山公園(かつての蓮華谷火葬場)を起点として山に取り付き、斜面をよじ登り、藪を漕ぎ、まずは鷲峯(鷲ヶ峰)の山頂を目指します。

現状、明確に入山が禁止されているわけではなさそうですが、昔と異なり、鷲峯(鷲ヶ峰)も自由に登山できるコースが減ってしまいました。

一般的には、しょうざんゴルフクラブさんの敷地を通していただくコースが選ばれやすいようです。

金閣寺さんの西側(西園寺記念館の北側)に見える住宅街の林道からも容易に取り付けますが、今はあまり良い顔をされません(無視して入山なさる方が多いようですが、住宅街の入り口に、この奥からは入山できない旨が大きく示されるようになりました)。

私が利用したコースは、現状、なんら問題なく上山できる数少ないコースですが、知名度の低さから見逃されているだけの可能性もあり、いつまで利用できるか分かりません。

この日は少人数のグループが鷹峯(鷹ヶ峰)の山中深くでくつろいでいらっしゃいましたが、それ以外はどなたともお会いすることはなく。

お会いしたグループについても、とくにハイカーというわけではなく、どうも散歩がてらに登っていらっしゃった方々のようでした。

さておき、まずは鷲峯(鷲ヶ峰)を登頂。

目次

鷲峯(鷲ヶ峰)

「鷹峯三山」鷲峯(鷲ヶ峰)の山頂。京都市北区。

鷲峯(鷲ヶ峰)は地形図に見える標高点314m峰。

現地の山名標では「鷲ケ峰」の表記ですが、陸地測量部の地形図では「鷲ヶ峯」、京都市の都市計画基本図では「鷲峯」(310.3m)。

いわゆる「鷹峯三山(鷹峯、鷲峯、天峯)」の中央にあたる山ですが、住所地名としては北区鷹峯ではなく、北区大北山鷲峯町に所在します。

続いて、鷹峯(鷹ヶ峰)へ向かいます。

鷲峯(鷲ヶ峰)から南の尾根を伝い、南東に折れ、鞍部を過ぎて、鷹峯(鷹ヶ峰)と左大文字山の分岐へ。

北東の尾根を登り返せば、すぐに鷹峯(鷹ヶ峰)の山頂です。

この分岐から北西(私が来た方角)へ向かえば鷲峯(鷲ヶ峰)で、北東へ登れば鷹峯(鷹ヶ峰)で、南へ下れば左大文字山。

兀山(鷹峯、鷹ヶ峰)

「鷹峯三山」兀山(鷹峯、鷹ヶ峰)の山頂。京都市北区。

現地では「兀山」を示す古い山名標が付いていますが、こちらが山としての鷹峯です。

標高点も持たないため、やや分かりにくいですが、鷲峯(標高点314m)から見て南東に約0.5km、左大文字山から見て北に約0.4kmの位置に所在する標高約260mの小ピーク。

地形図ではこのあたり 。

現行の地理院地図(標準タイル)では無名峰の扱いを受けていますが、京都市の都市計画基本図では「兀山」(261.6m)としています。

住所としては大北山鏡石町に所在し、「鷹峯三山」の中では一番標高が低い山です。

陸地測量部の地形図には「兀山」の山名が表示され、「兀」に「ハゲ」と振り仮名を振っています。

したがって、「こつざん」や「こつやま」ではなく、「はげ山」と読むことが分かりますが、かつては草原性の山だったのかもしれません。

兀山の読みは「はげやま(HAGE-YAMA)」

上は米軍による戦後の都市計画図を重ねて表示していますが、「HAGE-YAMA 260.6m」と表示されていることがお分かりでしょうか。

陸測地形図の読み「ハゲ山」を踏襲していることが伝わります。

また、興味深いことに、米軍による都市計画図では、鷲峯(鷲ヶ峰)を指して「TAKAGA-MINE (MT.) 312.1m」と表示しており、この都市計画図を作製した関係者さんらは、どうやら鷲峯(鷲ヶ峰)を「山としての」鷹峯(鷹ヶ峰)と認識していたようです。

わざわざ、括弧書きで”MT.” と付けているのは、地名としての鷹峯「TAKAMINE」との混同を避けるためです。

この山については、戦前の陸軍参謀本部時代の地形図には「鷲ヶ峯」と表示されており、現代の都市計画図でも「鷲峯」と表示していますので、戦後の混乱期、何かしら手違いがあったのかもしれません。

京都市による都市計画基本図では兀山の標高を261.6mとしていますが、近年の「基盤地図情報(数値標高モデル)5mメッシュ」(5mDEM)で付近を調べてみると、現状、兀山の最高地点の標高は約250m程度にすぎないことが分かります。(→後年、5mDEMが更新され、約260mに)

当サイトでは、地形図に基準点や標高点が示されない山の標高値について、都市計画基本図や森林基本図の標高値を採用したり、「基盤地図情報(数値標高モデル)」の値にしたがったり、気分しだいなところがあります。

本記事の最下部では兀山の標高を都市計画基本図の261mとしておきますが、5mDEMを基にした約250m(→約260m)や、等高線から判断した約260mとしても誤りとはいえません。

追記しておきますと、後年、兀山(鷹峯)の山頂に「兀(ごつ)山」と振り仮名を振った山名標も設置されましたが、その読みは誤りです。

歴史的な観点から申し上げれば、兀山は「はげ山」以外の読みを確認できません。

残る天峯(天ヶ峰)はどこ?

「鷹峯三山」の最後の一座、天峯(天ヶ峰)については、原谷を挟んで北西に所在する桃山を指すとする説が一般的ですが、大宮の釈迦谷山や、あるいは釈迦谷山の南の小ピーク(元愛宕山)を指すとする説も見受けられます。

京都市により長坂越の京見峠に設置される解説板では、大宮の釈迦谷山を鷹峯(鷹ヶ峰)としており、このあたりは正確なところは分かりません。

江戸時代、正徳元年(1711年)の『山州名跡志』には、

「鷹峯」

在千束西北。此所西南に雙で三峯あり。第一天峯、第二鷲峯、第三鷹峯、由来未考。鷹峯今地の名とす『山州名跡志』

「千束から西南に並んで」と見えますので、位置関係や距離的に考えて、天峯は桃山を指すと見なすのが順当でしょうか。

「鷹峯三山」についての詳細な解説は下の記事で。

現在のところ、光悦寺さんが考えていらっしゃる説が一般に広まっているようです。

ただし、私個人としては、他説を否定するものではないことも付け加えておきます。

地形図では鷹峯(鷹ヶ峰)から東の鏡石街道へ至る破線路が描かれていますが、現状、関係者さん以外は利用できません(リゾート施設側の上山口には警備員さんもいらっしゃいます)。

来た道を引き返し、先ほどの分岐から、次は左大文字山へ。

この件で追記しておきますと、鷹峯(兀山)の山麓で建設が進められていたリゾートホテル「アマン京都」さんが2019年(平成31年→令和元年)11月に開業します。

そのことにより、付近の状況も変化するかもしれません(民有林の権利関係により、山中が通行禁止となる可能性があります)。

大文字山(左大文字山)

左大文字山の山頂付近。京都市北区。

地形図に示される標高点231m(の所在地)は、実際には左大文字山の最高地点(=山頂)ではありません。

兀山と同様、こちらも5mDEMで調べてみると、標高点付近の標高は約217m程度にすぎないことが分かります。(→後年、5mDEMが更新され、約224mに)

地形図に示される値と、最新データとのずれが大きいですが、現地測量であれ、空中写真測量であれ、標高点は基本基準点ではなく、長年、更新されていないケースも目立ちます。

5mDEMで付近の標高値を細かく調査してみると、標高点から約30mほど離れたコース上(地形図の破線路付近)に標高約220m地点が見付かります。(→後年、5mDEMが更新され、約226mに)

実際に現地を歩いて確認した印象でも、左大文字山の山頂(最高地点)はこの周辺だと考えられ、「左大文字山」とする山名標も付近にあります。

当山は厳密には「大文字山」が正しい山名であり、地形図(地理院地図)、都市計画基本図、いずれもその表記を採用していますが、よく知られる左京区の大文字山と区別するため、俗に「左大文字山」や「左の大文字山」、あるいは「左大文字」などと呼ばれるのもやむを得ません。

また、いわゆる「京都五山送り火」の一座としては、大北山(の大文字)といった呼ばれ方もします。

京都府には「大文字」が5ヶ所あるといった話は上の記事に。

左大文字の景色

少し山を下ると見晴しの良い場所へ出ます。

京都市内を一望できる好展望地ですが、下から丸見えですので長居は避けるほうがよいでしょう。

通報される人が定期的に出ており、そのたびにちょっとした騒ぎとなります。

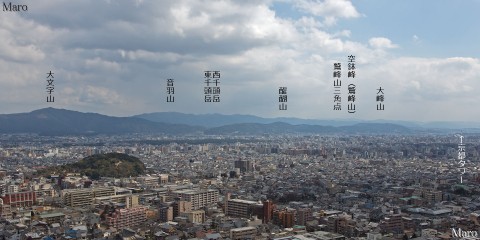

左大文字山(京都市北区)からの展望。京都盆地を一望する。

撮影地点から空鉢峰(空鉢ノ峰)(鷲峰山)(京都府相楽郡和束町)まで28.6km。

左端に大文字山、中央に醍醐山地の山々、右端に京都タワーまで収めていますが、京都タワーは分かりにくいでしょうか。

雪が降ったり止んだりの不安定な空模様、もやもやした空のわりのは遠くまで見えていました。

「鷲峯」の近くの山上から「鷲峰山」を望めただけでも十分です。

左大文字山から改修工事中の京都タワー(キノコタワー)を遠望する。

撮影地点から京都タワー(京都市下京区)まで6.7km。

覆い(ネット)が被さり、キノコのように見える京都タワーを撮影。

後方に見えているのは、有王の駒留山など、井手町周辺の山々です。

そのさらに左遠方には遠く高見山まで望むことができますが、さすがに、この日の条件ではそれは叶いません。

比叡山、愛宕山からは過去に何度も撮影していますが、機会があれば、いつの日か、左大文字山からも高見山を明確に分かる形で撮影してみたいものです。

なお、左大文字山の山頂から火床を経て南の京都カルメル会修道院さん方面へ下るコースや、左大文字山の西側から衣笠墓苑(カトリック京都司教区 衣笠墓苑)を経て京都カルメル会修道院さん方面へ下るコースは、いずれも基本的には利用できません。

例外的に、前者は五山送り火に関わる特定の日のみ、火床へ至る柵が開放されており、時間帯を選べば、保存会関係者さんの迷惑にならない範囲で通行できます。

後者は修道院さんの許可を得られれば通行できますが、入り口に大きなゲートがありますので、知らずに山を下ってからゲートが閉まっていた……、という事態に陥らないよう。

この上山口は児童養護施設や女子修道院であることも踏まえて、できるかぎり迷惑をかけないように心がけたいものです。

現状、「山中には」どこからどこまでが通行できて、どこそこは立ち入り禁止と明示されておらず、このあたり、地権関係がはっきりと分かりませんが、せいぜい、鷲峯~鷹峯~左大文字山の山上を目立たないように歩く、程度に留めておくのが無難でしょう。

どの山に限らず、山中に設けられた柵・ロープ・鉄条網等を許可なく越える行為は、可罰的違法性があるかは別として、軽犯罪法等に抵触するおそれがあります。

なお、今回の記事では、いわゆる「鷹峯三山」のうち、「鷲峯」「鷹峯」について取り上げていますが、残る「天峯」を登った日の話は、

上の記事に詳しく。

よく選ばれやすい原谷側からのコースではなく、東海自然歩道側から取り付いています。

追記

左大文字山の周辺でツキノワグマ(熊)

久々に追記。

京都府警によると、2024年(令和6年)10月16日の夜(20時50分頃)、北区衣笠鏡石町の路上において子熊1頭が目撃されたとのこと。

左大文字山の東麓にあたる地域ですね。

8月30日の夕方(16時30分頃)には西方の北区大北山蓮ケ谷町(原谷交差点の東方)でも子熊1頭が目撃されています。

それらすべてが同一個体であるかは分かりかねますが、御室や原谷、衣笠の周辺でもクマの目撃例が相次いでいますので、ご用心ください。

上の記事にも追記あり。

2025年(令和7年)は鳴滝から北嵯峨、嵯峨にかけて目撃例が頻発しています。

関連記事 2013年 京都タワーの改修工事

左大文字山(地理院 標準地図)

「鷲峯(ワシガミネ)(わしがみね)」

標高314m

「兀山(ハゲヤマ)(はげやま)」

別称として「鷹峯(タカガミネ)(たかがみね)」

標高261m

「大文字山(ダイモンジヤマ)(だいもんじやま)」

別称として「左大文字山(ヒダリダイモンジヤマ)(ひだりだいもんじやま)」

標高231m

京都市北区

最近のコメント