2016年(平成28年)も12月に入り、今年も残すところ1ヶ月となりました。

相変わらず今年も登った山の2割程度しか記録として残せず、それじたいは毎年の恒例とも言えますが、御室の成就山と茨木の鉢伏山の話を中途半端なまま放置していることが心残りとなっています。

成就山の件については、「京都市の成就山から和歌山県最高峰の龍神岳が見える」といった内容の記事を公開した直後、より良い条件で花脊の高峰から龍神岳まで明瞭に見通せたことや、同じ時期に京都タワーの塔体照明がマルチハロゲン灯からLEDへ切り替わったので、その話を優先したことが大きな理由といえるでしょう。

今年も御室仁和寺さんの裏山と言える成就山(じょうじゅさん、じょうじゅやま)をお参りがてらに何度かハイキングしました。

成就山は「御室八十八ヶ所霊場」の山として知られていますが、山中に設けられた八十八ヶ所の霊場を参拝する道すがら、ところどころに山中が開けた地点が点在しており、その見晴らしの良さにも惹かれ、近年、私もよく登るようになりました。

上の記事では、とくに遠くまで見えやすかった日、2016年(平成28年)2月に登った話をピックアップし、山頂にあたる「第四十八番 西林寺」の休憩所付近からの展望を紹介しています。

その後、標高は僅かに下がるものの、さらに京都方面の視界が広がる「第五十番 繁多寺」と「第五十一番 石手寺」の間の展望地に場所を移しました。

生駒山や金剛山、果ては和歌山の高峰まで見通せますが、金剛山の左手には大峰山脈の連なりが遠くに見えており、あるいは京都の街並みを見渡せます。

成就山の景色 京都市右京区

「御室八十八ヶ所」成就山の展望。京都盆地、鷲峰山、奈良の大峰山を眺望。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 大文字山 | 9.4km | 465.2m | 京都市左京区 | |

| 音羽山 | 14.6km | 593.0m | 京都市山科区 (滋賀県大津市) | |

| 西千頭岳 (千頭岳三角点峰) | 16.1km | 601.7m | 京都市伏見区 | 醍醐山地最高峰 |

| 醍醐山 | 15.4km | 454m | 京都市伏見区 | |

| 空鉢峰 (空鉢ノ峰) (鷲峰山) | 29.2km | 682m | 京都府相楽郡和束町 |

「左な大の山」を登れないかといった相談を受けた場合、代わりに成就山をお勧めしています。

京都の街こそ少しばかり遠くなりますが、これだけの眺望を誇っており、交通の便も良く、安全に登れる山といえるでしょう。

日は昇ってしまいましたが、上の写真は午前中に撮影しており、京都市内も遠くの山並みも逆光で見えにくく感じます。

空気は澄んでおり、遠見が利きやすい日ではありましたが、京都の南部か奈良の北部あたりでは朝靄が発生しているようで、大峰山脈との「間」にあたる平野部は白く霞んでいます。

巨椋池に限らず、昔の山城地方は湿地が多かったと聞きますが、霧が発生しやすかったのでしょうか。

大峰山脈 方面

京都の御室成就山から奈良の大峰山脈を遠望する。山上ヶ岳や八経ヶ岳などを撮影。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 阿弥陀ヶ森 | 91.2km | 1680m | 奈良県吉野郡天川村 奈良県吉野郡川上村 | |

| 大普賢岳 | 92.7km | 1780.1m | 奈良県吉野郡天川村 奈良県吉野郡川上村 奈良県吉野郡上北山村 | |

| 山上ヶ岳 | 89.6km | 1719.4m | 奈良県吉野郡天川村 | |

| 稲村ヶ岳 | 90.8km | 1726.1m | 奈良県吉野郡天川村 | |

| バリゴヤノ頭 | 92.3km | 1580m | 奈良県吉野郡天川村 | |

| 弥山 | 96.8km | 1895m | 奈良県吉野郡天川村 | |

| 八経ヶ岳 (八剣山) (仏教ヶ岳) | 97.5km | 1915.1m ※処置保留 | 奈良県吉野郡天川村 奈良県吉野郡上北山村 | 近畿地方最高峰 奈良県最高峰 大峰山脈最高峰 |

| 明星ヶ岳 | 97.8km | 1894m | 奈良県吉野郡天川村 奈良県吉野郡上北山村 奈良県五條市 | |

| 頂仙岳 | 95.5km | 1717.6m | 奈良県吉野郡天川村 |

朝靄の中、大峰山脈のシルエットが浮かび上がるように見えていました。

大普賢岳の右のピークは竜ヶ岳ですが、字が重なるため山名は表示していません。

京都市の東部や北部側から望むと、大峯奥駈道でも明星ヶ岳より南、つまり仏生嶽や釈迦ヶ岳以南が見えないのが惜しいかぎりです。

もっとも、大文字山や比叡山からでは弥山の頂と重なり気味となりやすい八経ヶ岳の頂が明確に分離して見えるだけでも十分でしょう。

視点を左に移すと台高山脈も見えますが、彼方から望むと複雑に入り組んでおり、なかなか説明が難しく。

台高山脈 方面

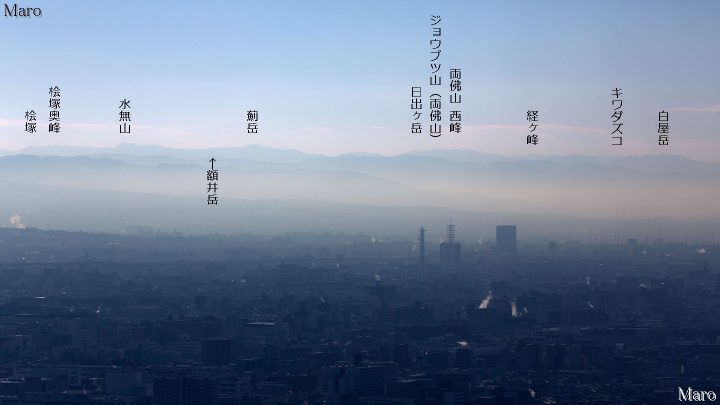

京都の御室成就山から三重・奈良の台高山脈を遠望する。桧塚奥峰、大台ヶ原山などを撮影。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 桧塚 | 83.3km | 1402.2m | 三重県松阪市 | |

| 桧塚奥峰 | 83.3km | 1422m | 三重県松阪市 | 標高の値は10mDEMによる |

| 水無山 | 81.8km | 1431m | 三重県松阪市 奈良県吉野郡東吉野村 | 標高の値は10mDEMによる |

| 薊岳 | 81.8km | 1406m | 奈良県吉野郡東吉野村 奈良県吉野郡川上村 | |

| 日出ヶ岳 (大台ヶ原山) | 101.3km | 1695.1m | 三重県多気郡大台町 奈良県吉野郡上北山村 | 三重県最高峰 台高山脈最高峰 |

| ジョウブツ山 (両佛山) (天狗の俎石) | 82.1km | 1307.9m | 奈良県吉野郡川上村 奈良県吉野郡東吉野村 | |

| 両佛山 西峰 | 82.3km | 1311m | 奈良県吉野郡川上村 | 標高の値は10mDEMによる |

| 経ヶ峰 (柞嶺) | 98.6km | 1528.9m | 奈良県吉野郡上北山村 奈良県吉野郡川上村 | |

| キワダズコ | 96.9km | 1455.4m | 奈良県吉野郡川上村 奈良県吉野郡上北山村 | |

| 白屋岳 | 80.2km | 1177.0m | 奈良県吉野郡川上村 | |

| 額井岳 | 58.1km | 812.3m | 奈良県宇陀市 奈良県奈良市 | 大和富士 |

ジョウブツ山の稜線越しに日出ヶ岳(大台ヶ原山)の山頂が覗いていますが、三津河落山は見えません。

桧塚奥峰や水無山、あるいは薊岳といった北部台高や明神平周辺の主だった高峰は見えています。

水無山の右に国見山も見えていますが、やはり字が重なるため山名は表示していません。

中央やや右寄りに京セラさんの本社ビルや、その左にNTTコミュニケーションズ京都南ビルなども写っています。

NTTコミュニケーションズ京都南ビルの赤白の鉄塔は逆光だと遠目には色合いが分かりませんね。

遠くまで色濃く明瞭に見えやすかった日に小倉山で撮影した写真と比較していただければ。

小倉山の展望地からは大峰山脈や大台ヶ原山は見えませんが、高見山地東部の三峰山が見えます。

成就山の展望地に話を戻すと、上の写真の構図のすぐ左(桧塚の左)には高見山も見えます。

高見山や伏見桃山城を遠望

京都の御室成就山から奈良・三重の高見山や東寺さんの五重塔、伏見桃山城を遠望する。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 大峰山 | 22.6km | 506.2m | 京都府綴喜郡宇治田原町 | 最高点は約510m |

| 荒木山 | 23.1km | 472m | 京都府綴喜郡宇治田原町 | |

| 奥岸谷山 | 29.4km | 521.7m | 京都府相楽郡和束町 | |

| 住塚山 | 67.9km | 1009.2m | 奈良県宇陀郡曽爾村 奈良県宇陀市 | |

| 高見山 | 75.9km | 1248.4m | 奈良県吉野郡東吉野村 三重県松阪市 | 高見山地最高峰 |

ピラミダルな山容を誇る高見山は見通せますが、三峰山は成就山から見えません。

また、住塚山とセットで語られやすい室生山地(室生火山群)の国見山も見えません。

住塚山の山影だけ見えて、国見山が見えない構図というのも不思議な面白さがあります。

上の写真の構図の左手には鷲峰山が目立ち、その手前には稲荷山や京都タワーが見えます。

さらに左には清水山や大文字山といった東山三十六峰の山体や、音羽山など醍醐山地の連なりも広く一望できます。

この日、成就山から京都東山や京都タワーを撮影した写真は上の記事に掲載しています。

そういえば、今晩、2016年(平成28年)12月3日の夜は、紅葉にちなんだ赤色で京都タワーがライトアップされました。

各種の啓発運動以外を目的として、京都タワーが特別なカラーでライトアップされるのは珍しいかもしれません。

あと、これはまったくもって余談ですが、今日も大文字山で救助事案が発生し、消防さんのヘリコプターで運ばれた方がいらっしゃいます。

私自身にもいえることですが、体調が万全ではない状態での山歩きは避けましょう。

御室仁和寺 五重塔

御室八十八ヶ所の展望地から五重塔を眼下に望み、成就山から下山後、仁和寺さんを拝観して五重塔を見上げました。

東寺さんの五重塔と同様、この立派な層塔(仏塔)も意外に遠くの山々から見通せますが、仁和寺さんが背負う山(大内山や成就山)に紛れてしまうので、なかなか場所が分かりにくいです。

今年の干支は60年に一度の丙申。

うるう年に四国八十八ヶ所の霊場を逆打ちする(八十八番札所から一番札所へ逆順で参詣する)と良いそうですが、とくに丙申の年(現在の暦に限定すれば、特殊な例外を除き、申年は閏年となります)に逆打ちすると、さらに御利益が増すとされます。

四国から砂を招いた御室八十八ヶ所でも同じ功徳を得られるかは知りませんが、冬場は空気が澄みやすいので、成就山の展望に興味が湧いた方は、12月の間に逆打ちで登拝してみてはいかがでしょうか。

次の丙申は2076年です。

追記。

近年になり、地形図で成就山の東に見える標高点241m峰を仁和寺さんの裏山である大内山とする話がインターネット上で見受けらるようになりましたが、これは適切ではないと考えられます。

この件について詳しくは上の記事で。

関連記事 御室八十八ヶ所 成就山

すべて同日の山行記録です。併せてご覧ください。

- 御室八十八ヶ所 成就山を登山 蓬莱山と生駒山、金剛山を遠望

- 京都の成就山から和歌山県最高峰の龍神岳、護摩壇山を遠望

- 御室の成就山から奈良の大峰山や三重の大台ヶ原山を遠望

御室成就山(地理院 標準地図)

「成就山(ジョウジュサン)(じょうじゅさん)」

標高約230m

京都市右京区

最近のコメント