2016年(平成28年)6月の話。

大文字山から比叡平や田ノ谷峠(田の谷峠)を経て、この日は京阪バス「展望台前」停留所までハイキング。

田ノ谷峠や「展望台前」は、京都市左京区北白川から大津市南志賀に通じる「山中越」(京都府道・滋賀県道30号下鴨大津線)の一部にあたり、いわば現代における「志賀の山越」ともいえます。

「展望台前」バス停の付近や、付近の喫茶お食事処「馬ヶ背」さんのテラスは大津方面が開けており、比叡山ドライブウェイの各展望地より標高こそ下がるものの、「展望台」の名に恥じない好展望地となっています。

展望台前から琵琶湖はもちろん、雨乞岳など鈴鹿の高峰などを見晴らした話や、「山中越」の話は前回の記事に。

今回はその続きのようなものです。

目次

山中越 展望台前(馬ヶ背)

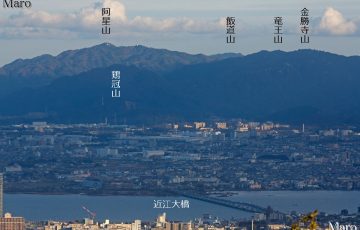

山中越の展望台前(馬ヶ背)から琵琶湖、近江大橋、大津港、湖南の山々を遠望する。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 霊山 | 45.2km | 765.5m | 三重県伊賀市 | |

| 阿星山 | 21.4km | 692.9m | 滋賀県湖南市 滋賀県栗東市 | |

| 竜王山 | 18.3km | 604.5m | 滋賀県栗東市 | 金勝アルプス |

| 四百山 | 22.0km | 568m | 滋賀県甲賀市 滋賀県大津市 | 大鳥居の南 |

| 太神山 | 18.3km | 599.5m | 滋賀県大津市 |

右下の隅に大津港の周辺が写っていますが、この後、私は山中越から皇子が丘や大津京を経て浜大津まで下りました。

写真の中央には近江大橋やびわ湖大津プリンスホテルさんが、琵琶湖の湖上には汽船が写っています。

この構図、もちろん、8月に打ち上げられる琵琶湖の花火大会も綺麗に見えるでしょうが、そのようなことは誰でも思いつきますので、残念ながら当夜は観賞できません。

この日は空気が澄んでおり、初夏としては遠くまで望みやすく、湖南アルプスや金勝アルプスの山並みも浮かび上がるように見えていました。

よく見ると、ここでも伊賀の霊山が山の合い間に覗いていますね。

如意ヶ岳の展望地から霊山が見えますので、そのすぐ北にあたる山中越から見えても不思議ではありません。

一度、「見える」ことに気付くと、多くの山から認識できるようになります。

名残惜しいですが、夕暮れ時も近付いてきましたので、「展望台前」を後にして先を急ぎます。

宇佐山を巻くように山中越を近江神宮ランプ・南志賀ランプ方面へ下り、琵琶湖西縦貫道路(国道161号西大津バイパス)を越えて近江神宮さんへ下ります。

南志賀ランプの周辺は道が分かりにくいですが、余計なことを考えずに県道30号を道なりに行けば神宮前の参道に出ます。

西大津バイパスは2015年(平成27年)3月から歩行者や自転車の通行が不可となったので、(そういう物好きな方がどれほどいらっしゃったか知りませんが、)宇佐山トンネルを利用して皇子山古墳側へ徒歩では抜けられなくなりました。

近江神宮 楼門の葺替え

近江神宮さんの楼門。屋根の葺替え工事。滋賀県大津市。2016年6月。

天智天皇をお祀りする近江神宮さんをお参りしようと参道の階段を上ったら、楼門の前に足場のようなものが組まれていました。

ちょうど、屋根の葺替え工事が始まるところだったようです。

近江神宮さん。朱色の楼門。滋賀県大津市。2016年1月。

私は1月にも日吉大社さんと近江神宮さんを参拝しており、その際、何気なく1枚だけ楼門の写真を撮影しておきました。

それが葺替え前で足場も組まれていない楼門の見納めとなりました。

工事は9月までの予定ですので、そろそろ新しい屋根がお披露目されている頃合いでしょうか。

近江神宮さんの境内にはベンチやテーブルが整備された休憩所があり、そちらも琵琶湖方面が僅かに開けていますが、展望台と呼べるほどの視界は期待できません。

次に向かう「皇子山」と同様、近江神宮さんは小高い丘の上に所在しますので、疲れた足を休めるには良いでしょう。

もうひとつの皇子山

近江神宮さんの南には柳川を挟んで「皇子山古墳」が所在します。

地図で見ると間近に位置しますが、保育園さんから南の宇佐八幡神社さん(むし八幡宮)の参道側へ抜ける道は通行できない(ように見えた)ので、一度、近江神宮さんから山を下り、少しばかり回り込む必要があります。

ただ、昔は細い道を通り抜けていた記憶がありますので、時間帯によるのか、私の勘違いで、今でも通行できるかもしれません。

ここを通行できれば、近江神宮さんの南西端から皇子山古墳の登山口まで数分で着きます。

皇子山古墳じたいは山の東側から取り付けますが、そちらからでは古墳の山容が把握できません。

西の皇子山ランプ側から見ると、皇子山古墳は「山」でもあることが分かりやすいです。

皇子山を眼前に望む

西大津バイパス皇子山ランプの付近から皇子山古墳の山を望む。2016年1月。

間近から東向きに皇子山古墳の山頂を見ています。

この山が皇子山古墳ですが、西大津バイパス側からは登れません。

皇子山ランプから西向きに山手の道を上っていけば、如意ヶ岳の皇子山カントリークラブさんに着きます。

上と下の写真、つまり、「2016年1月」と付けている画像は、今年1月に撮影した写真で、6月に撮影した写真ではありません。

皇子山古墳の登山口

「皇子山古墳と周辺の遺跡 大津市錦織一丁目」解説板。2016年1月。

宇佐八幡神社さん(むし八幡宮)の遥拝所から南下し、古墳の東側に回り込むと登山口で、取付の付近に上の解説板があります。

「山」とは申し上げても、せいぜい標高160m程度の「丘」に過ぎず、階段や手すりも整備されており、軽い散歩感覚で登頂できるでしょう。

今まで何度か訪れていますが、どなたともお会いしたことがなく、やや寂しい印象を受けます。

皇子山古墳の山頂

皇子山古墳の山頂。標高164m。滋賀県大津市。

とくに山名標らしきものは見当たりませんが、このあたりが皇子山古墳の山頂です。

現行の地形図では基準点を持たない小ピークですが、以前の「基盤地図情報(数値標高モデル)10mメッシュ」(10mDEM)では約160m、近年の「基盤地図情報(数値標高モデル)5mメッシュ」(5mDEM)では約164m。

5mDEMは本記事公開時点の公表データを利用しており、今後の更新で値が変化する可能性があります。

「もうひとつの皇子山」(皇子山カントリークラブさんの近くの標高408m峰)の記事でも申し上げましたが、大津市には「皇子山」と呼ばれる山が2座あり、かつて「皇子山」と呼ばれていたのは、この「皇子山古墳」の山です。

「皇子山」の地名は近江大津宮の大友皇子(弘文天皇)に由来すると考えられますが、京阪電鉄さんの皇子山駅や皇子山総合運動公園は弘文天皇陵と治定された丘(弘文天皇 長等山前陵)(昔は亀岳と呼ばれていた)(遺跡としては園城寺亀丘古墳)の近くに所在しますので、今回の話の皇子山(皇子山古墳)とは少し距離が離れています。

(※皇子山駅や別所駅の改称、別所駅の前身となる兵営前駅や皇子山総合運動公園について、記事の最後に追記しています)

皇子山と王城山

後年追記。

上で「皇子山の地名は近江大津宮の大友皇子(弘文天皇)に由来すると考えられます」としましたが、国民叢書版の『日本歴史年表』における「志賀 大津宮」に、「皇子山(王城山の改名)」と見え、「皇子(おうじ)山」は「王城(おうじょう)山」からの転訛や改称とする説もあるようです。

これは京都西山の「小塩(おしお)山」が「王城の山」からの転訛とする俗説と似ています。

この歴史年表には、「(大津宮に)東大路、西大路の地名が存する」と見え、近江大津宮錦織遺跡に建つ石碑(志賀宮址碑)の碑文にも同様の記述がありますが、大津宮に条坊制が敷かれたかは分かりません。

「王城山」も(とくに明治時代以降に流行した)大津京説と附会するための後付けかも?

天智天皇と大津京 史跡と伝承|近江神宮

大津京の語は古い文献に表われていないこと、藤原京・平城京などのように大規模な条坊制をともなったものを京というのであり、大津宮は京といえる程の規模には達していないということなどから、大津宮というべきだとする学者が多いようです。一方、中心部の宮域内を大津宮といい、外延部まで含めた全体像を大津京とする考え方もあります。

追記終わり。

地形図に見る皇子山

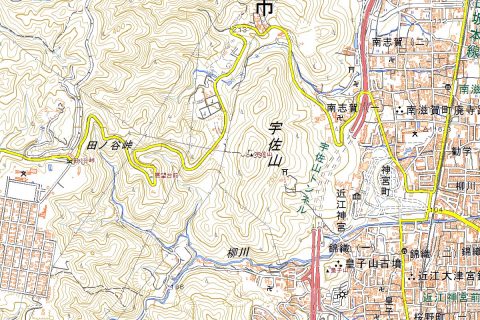

現在の皇子山古墳周辺の地図。山中越~田ノ谷峠~展望台前~宇佐山~南志賀。

現行の地理院地図(標準地図タイル)を利用して作製しています。

皇子山古墳の山には「皇子山古墳」と表示されています。

三角点や標高点といった基準点は見えず、山頂と見なせるのは160m等高線の上です。

皇子山古墳は1974年(昭和49年)に国指定文化財(国指定史跡)となりました。

それ以前の地形図を見てみると……、

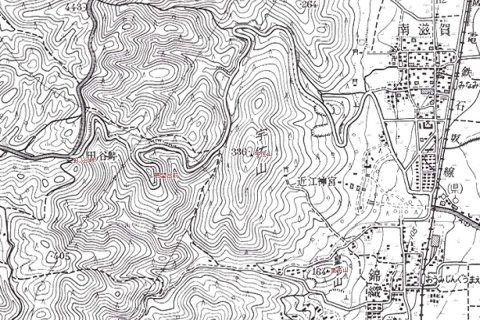

皇子山(標高点164m)。山中越~田ノ谷峠~宇佐山~南志賀~近江神宮。

この地図を作製するにあたり、「今昔マップ on the web」タイル を利用しています。

一次ソースは1961年(昭和36年)修正の二万五千分一地形図「京都東北部」。

上は戦後の地形図で、皇子山古墳の山には「皇子山」と山名が表示されており、明確に「山」と扱われています。

この頃は標高点164mが見え、その影響もあり、今でも標高164mの山と見なされることが多いようです。

主要地方道として下鴨大津線(山中越)が整備され、比叡山ドライブウェイも開業していますが、(地図では左下にあたる)比叡平は地図に表れません。

「展望台前」は、本記事の冒頭でも取り上げている京阪バス「展望台前」停留所の位置を示しています。

よく見ると、展望台前を通らずに、その北側をショートカットできる尾根道が破線路で描かれています。

この破線路は現行の地形図では消えていますが、コースの一部は今でも明確な踏み跡が残っており、関西電力さんの巡視路として利用されています。

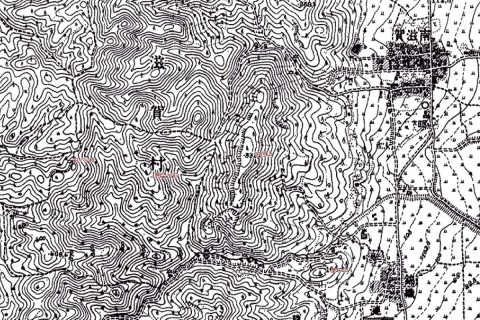

皇子山・宇佐山周辺。滋賀村(南滋賀、錦織)。

この地図を作製するにあたり、「今昔マップ on the web」タイル を利用しています。

一次ソースは1909年(明治42年)測図の正式二万分一地形図「大津」。

上は陸地測量部時代の正式図で、皇子山古墳の山はもちろん、宇佐山すら無名峰の扱いです。

近江神宮さんが創建されたのは1940年(昭和15年)で、それまでの地図には表れません。

名前こそ示されていませんが、宇佐山の東中腹に宇佐八幡神社さんは描かれています。

後に下鴨大津線(山中越)の一部となる山道が破線路で描かれていますが、現在の「山中越」とは展望台前周辺のコースが大きく異なりますね。

この山道は車道に適さないため、山腹に沿った道路が新たに整備されたことが窺えます。

しばらくの間は元の山道も残ったようで、それが先ほどの1961年版の地形図に見える「ショートカットできる尾根道」です。

『多聞院日記』によると、宇佐山城の築城に伴い、戦国時代(永禄年間)には宇佐山沿いに「新路」を整備しており、通行止めとした「今道」や「ワラ坂」の代わりとしています。

「新路」は宇佐山沿いに峠を越え山中を経て白川へ出る道のりとしていますので、『多聞院日記』に見える「新路」は、上の正式図に見える破線路のいずれかに近いと考えられます。

このように、「今道」から「新道」への切り替えは定期的に行われていたようで、いわゆる山中越の道のりは一定ではありません。

大津市 皇子山古墳の展望・眺望

御池岳と近江富士

皇子山古墳の展望。鈴鹿最高峰の御池岳と近江富士を遠望する。滋賀県大津市。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 鈴ヶ岳 | 53.1km | 1130m | 滋賀県東近江市 滋賀県犬上郡多賀町 | |

| 御池岳 (御池岳 丸山) | 54.0km | 1247m | 滋賀県東近江市 | 鈴鹿山脈最高峰 |

| 天狗岩 (藤原岳 天狗岩) | 56.3km | 1171m | 滋賀県東近江市 三重県いなべ市 | |

| 藤原岳 | 56.8km | 1140m | 滋賀県東近江市 三重県いなべ市 | 標高の値は10mDEMによる |

| 銚子岳 | 54.8km | 1019m | 滋賀県東近江市 | |

| 静ヶ岳 | 54.5km | 1088.4m | 滋賀県東近江市 (三重県いなべ市) | |

| 日本コバ | 45.6km | 934.1m | 滋賀県東近江市 | |

| 箕作山 | 31.9km | 372m | 滋賀県近江八幡市 滋賀県東近江市 | |

| 鏡山 (西の竜王山) | 21.4km | 384.4m | 滋賀県蒲生郡竜王町 滋賀県野洲市 | |

| 三上山 | 17.2km | 432m | 滋賀県野洲市 | 近江富士 |

かつての皇子山古墳は見晴らしの良い山で、山頂の直下には「びわこ風景絵図」と称した展望図が設置されており、往時の景観がしのばれますが、茂った木々に遮られるため、今は見える方角が限られています。

民家や道路が山手ぎりぎりまで迫ってしまったこともあり、これはやむを得ないでしょう。

それでも、琵琶湖の対岸に「近江富士」三上山だけは見通せるように開かれているあたり、さすが滋賀県の山だと感心します。

同様に、京都の山は愛宕山や「都富士」比叡山、あるいは大文字山方面を開くことが多いです。

三上山の右手には阿星山の山姿も望めますが、やはりマンションや街並みが(私の観点では)近すぎるため、どうも撮影に気乗りしません。

「分離」した金勝アルプスを各所から撮影するのが近年の個人的ブームなので、いちおう記録としては残しておきましたが、その話はいずれ機会があれば。

追記しておきます。

本記事より後に公開されたと思わしきページで、皇子山古墳について、「大津市街の全域が眺められます」と紹介する記事が見受けられますが、これは現況を確認せずに執筆されたものと考えられます。

現状、「市街の全域」を見渡せるなどということはありえません(あれば写真の1枚も出回るでしょう)。

追記終わり。

琵琶湖と沖島、八幡山

皇子山古墳から琵琶湖、沖島、鶴翼山(八幡山)、くさつ夢風車を眺望する。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| ブンゲン (射能山) | 72.7km | 1259.6m | 岐阜県揖斐郡揖斐川町 滋賀県米原市 | |

| 霊仙山 | 55.8km | 1094m | 滋賀県犬上郡多賀町 | |

| 尾山 (宝来ヶ嶽) (蓬莱ヶ岳) | 27.9km | 220.0m | 滋賀県近江八幡市 | 点名「沖之島村」 |

| 鶴翼山 (八幡山) | 24.7km | 271.6m | 滋賀県近江八幡市 | 最高点は約280m |

山を少し下ったあたりから琵琶湖や湖北方面を見渡せますが、階段の途中に過ぎず、展望地と呼べるほどの場所ではありません。

それでも、梅雨時の季節に大津側から伊吹山が見えるのは珍しいため、ついつい写真を撮影してしまいます。

烏丸半島の風力発電は分かりやすいですが、標高が低い地点から眺めているため、半島状であることが分かりませんね。

かろうじて伊吹山の場所は分かりますが、ブンゲンなど他の伊吹山地(近江美濃国境)の山々は曖昧な見え方に過ぎません。

これからの季節であれば、大津側から明瞭に見える日も増えるでしょう。

…と書いておいたら、案の定、すぐに撮影する機会がありました。

その話は上の記事に。

伊吹山と奥島丘陵

皇子山古墳から滋賀県最高峰の伊吹山、琵琶湖の奥島丘陵(津田山)を遠望する。滋賀県大津市。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 伊吹山 | 66.5km | 1377.2m | 滋賀県米原市 | 滋賀県最高峰 |

| 御所山 | 26.5km | 348m | 滋賀県近江八幡市 | |

| 津田山 (奥島山) | 25.4km | 424.3m | 滋賀県近江八幡市 | 現地道標では「姨綺耶山」 |

| 長命寺山 | 24.7km | 333m | 滋賀県近江八幡市 |

曖昧な見え方とはいえ、この時点では皇子山古墳から伊吹山も望めましたが、日没が近付くにつれて色薄れていく一方で、浜大津に到着した頃には肉眼では見えないに等しくなっていました。

前回の記事でも申し上げましたが、この日は強い風が吹き荒れており、6月にもかかわらず、日没時の琵琶湖畔では寒気で凍えそうになる始末。

琵琶湖の湖面は大きく波打っており、湖岸から望む琵琶湖大橋は冬場さながらに下位蜃気楼を起こしていたことを今でも覚えています。

矢印で示しておきましたが、津田山(奥島山)の山頂の左に反射板が写っていますね。

これは肉眼では気付かないでしょう。

追記

兵営前駅と「歩九・三大」について

記事の本筋とは無関係ですが、少し追記しておきます。

皇子山総合運動公園の北西に所在する石山坂本線の駅は、本記事の初稿公開時は「皇子山駅」でしたが、2018年(平成30年)に「京阪大津京駅」と改称されました。

弘文天皇陵のすぐ近くに所在する駅も、本記事の初稿公開時は「別所駅」でしたが、同時に「大津市役所前駅」と改称されています。

元々、「皇子山駅」はその南にあった「山上駅」を前身としており、「別所駅」もその南にあった「兵営前駅」を前身としています。

1874年(明治7年)に編成された大阪鎮台の陸軍歩兵第9連隊(鎮台制が廃止後は第4師団に所属)が、1875年(明治8年)から大津に駐屯しており、現在の県立大津商業高校さんはその兵舎の跡地、皇子山総合運動公園は練兵場の跡地です。

その後、1925年(大正14年)の軍縮に伴い、歩兵第9連隊は第16師団に所属が替わり、その大部分は京都の伏見深草に移りましたが、第3大隊だけが大津に残りました。

1927年(昭和2年)、「兵営前駅」は文字どおり兵営の前ともいえる位置に開業しましたが、その頃の地形図では駅の横に駅名が表示されず、代わりに大きく「歩九・三大」と表示されています。

この「歩九・三大」は歩兵第九連隊第三大隊の略称ですが、兵営前駅が「歩九・三大」とも扱われていた(らしい)ことは、インターネット上では全く知られていないようですので、こちらに記録として残しておきます。

その第3大隊も1934年(昭和9年)には大津を去り、「兵営前駅」も1940年(昭和15年)には「別所駅」と改称されましたので、「歩九・三大」と扱われていたのは僅かな期間だと考えられます。

如意ヶ岳(大文字山)や千石岩の登山口でもある早尾神社さんの近くに、歩兵第9連隊ゆかりの旧大津陸軍墓地が残ります。

旧大津陸軍墓地の所在地について。

陸軍埋葬地として1875年(明治8年)の選定時は大区小区制で要調査。

1879年(明治12年)の郡区町村編制法施行で滋賀県滋賀郡山上村一番地カラ六番地マデ字部屋ヶ谷。

1889年(明治22年)の町村制施行で滋賀県滋賀郡滋賀村~。

1932年(昭和7年)に滋賀村が大津市に編入され大津市山上町字部屋ヶ谷。

1966年(昭和41年)に山上町から分離独立して大津市皇子が丘1丁目(字部屋ヶ谷)。

旧大津陸軍墓地は、現在、大津市皇子が丘1丁目に所在しますが、隣接する早尾神社さんは山上町に所在します。

また、1977年(昭和52年)以降、ニュータウンの開発に伴い、山上町字部屋ヶ谷の一部区域や皇子が丘1丁目字部屋ヶ谷の一部区域が大津市千石台に変更されました。

関連記事 2016年6月 山中越から皇子山ハイキング

すべて同日の山行記録です。併せてご覧ください。

- 山中越と志賀山越 田ノ谷峠~京阪バス展望台前 喫茶馬ヶ背

- 皇子山古墳から琵琶湖を展望 山中越~近江神宮 兵営前駅

皇子山(皇子山古墳の山)(地理院 標準地図)

「皇子山古墳(オウジヤマコフン)(おうじやまこふん)」

標高164m

滋賀県大津市

最近のコメント