2016年(平成28年)1月に皇子山(おうじやま)を登った日の話。

目次

前置

「皇子山」の話

滋賀県大津市には「皇子山」と呼ばれる山が2座あり、古くから「皇子山」と呼ばれていたのは「皇子山古墳」の山です。

それとは別に、如意ヶ岳(標高点472m)の東0.9kmに所在する標高点408mの山も、ハイカーの間では俗に「皇子山」と呼ばれます。

これは近くのゴルフ場(皇子山カントリークラブ)に由来する山名だと考えられ、そう命名された(呼ばれるようになった)のもゴルフ場が1961年(昭和36年)に開業した後の話ですが、遅くとも昭和の末期頃には、大文字山北部山域の「子熊山」(小熊山)と同様、ハイカー間における通称として定着していたようで、当時のハイキングマップやオリエンテーリングマップには山名が見えます。

如意ヶ岳の山頂は京都市左京区に所在し、その東に連なる「灰山」(灰山遺跡、灰山城跡)が、如意ヶ岳周辺の山域における左京区の東端にあたります。

三井寺さんの裏山の山域は「五別所」(大津市大字別所字五別所→大字別所字別所→園城寺町)とも呼ばれ、古くは「五別所国有林」(現在の別所国有林とは範囲が異なります)に指定されていた時代があり、とくに灰山のあたりを「五別所山」とも呼ぶ方もいらっしゃいます。

その灰山から一度、鞍部に下り、さらに登り返すと大津市に入り、その最初のピークが「皇子山」です。

皇子山の北には皇子山CCや千石岩が、東には長等山(ながらやま)(標高点354m)や、その山麓には三井寺さんが所在します。

広域的には比叡山地に属しますが、その内の長等山系の一部とされ、長等山周辺としては標高が高い山です。

灰山(五別所山)の話は過去の記事で取り上げています。

今回は皇子山の周辺山域を歩いた話を。

如意ヶ岳周辺ハイキング 大津市・京都市

鈴鹿山脈南部を一望

ちょっとした事情があり、今年の冬も何度か如意ヶ岳を越えた先まで足を延ばしましたが、とくに2016年(平成28年)1月に皇子山を登頂した際に撮影した写真を何枚か掲載しておきます。

京都市側の大文字山から如意ヶ岳の山頂を巻いて管理道を東進し、ガードレールの脇から琵琶湖の南端が見える、お馴染みの展望地へ。

如意ヶ岳や皇子山の周辺からは琵琶湖が見える地点が何ヶ所かあるため、「近江大橋展望地」「阿星山展望地」とするほうが誤解を招かずに済むかもしれません。

如意ヶ岳から鈴鹿山脈南部(鎌ヶ岳~臼杵ヶ岳)、琵琶湖南端部を遠望する。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 鎌ヶ岳 | 53.9km | 1161m | 三重県三重郡菰野町 滋賀県甲賀市 | |

| 宮越山 (水沢岳) | 53.5km | 1029.2m | 三重県四日市市 滋賀県甲賀市 | |

| サクラグチ | 49.3km | 918.4m | 滋賀県甲賀市 | |

| 宮指路岳 | 52.4km | 945.5m | 三重県鈴鹿市 滋賀県甲賀市 | |

| 仙ヶ岳 | 52.0km | 961m | 三重県亀山市 三重県鈴鹿市 滋賀県甲賀市 | |

| 御所平 | 50.4km | 853m | 滋賀県甲賀市 三重県亀山市 | 標高の値は10mDEMによる |

| ベンケイ | 49.7km | 761.1m | 滋賀県甲賀市 | |

| 臼杵ヶ岳 | 50.7km | 697m | 三重県亀山市 滋賀県甲賀市 |

この展望地からは鈴鹿山脈の中南部、阿星山、金勝アルプスなどを綺麗に見晴らせます。

上の写真の構図の左には雨乞岳や綿向山が見えますが、この日は雨乞岳の山頂が雲の中に隠れていたので、そちらは故意に見切って撮影しています。

また、臼杵ヶ岳の右手前には阿星山や金勝アルプスが目立って見え、さらに右遠方には三重県津市の山まで見通せます。

その話は少し前の記事で取り上げました。今回はその続きのようなものです。

昔と異なり、この展望地から木々の合間に金剛山まで見通せるようになりましたが、木の葉が落ちた冬場でも大阪方面は見えにくいので、南西向きは素直に大文字山の山頂で撮影するのが良いでしょう。

ガードレールの切れ目から急斜面を下っていけば、藤尾と三井寺の分岐に出ます。

この道中に山科盆地や京都南部の向こうに大阪方面が大きく開けている地点がありますが、足場が悪く、撮影には適していません。

ガードレールから急斜面を大きく下った地点から淡路島最高峰を撮影した話は上の記事に。

さておき、近江大橋方面の展望地から管理道を道なりに進んで関西電力さんの巡視路の分岐へ。

ガードレールの分岐

如意ヶ岳の東、管理道の関電巡視路分岐でガードレールを越えます(下を抜けます)。

すぐに藤尾方面の林道へ下る山道(関電巡視路)、西の崖上に整備された山道に岐れますが、それを見送り、東の灰山遺跡方面へ登り返します。

巡視路の周辺はややこしく、自身で何度か送電鉄塔を伝うように歩いてみないと分かりにくいかもしれません。

崖上の山道。整備が進められている如意越古道の一部となるのでしょうか。

山腹の整備が進んでおり、以前より道が明瞭になっていました。

樹が払われており、写真では左(南)の崖が開けていますが、見晴らしが良いわけではありません。

道なりに進めば先ほどの近江大橋展望地から急斜面を下った地点と繋がります。

このあたりのコースは複雑になってしまい、山でお会いした方を相手に口頭で説明するのが困難となりました。

灰山庭園(灰山城跡)

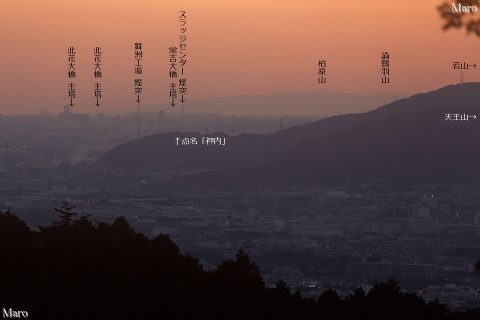

灰山庭園遺跡(灰山城跡)から大比叡を望む。京都市左京区。

写真の左遠方に大比叡が写っていますが、四明岳の山頂は写ってません。

この「灰山遺跡」について、京都市では比叡山を借景とした山岳庭園の跡と推測、あるいは古代の石座の可能性を指摘していますが、確かに比叡山を望める立地ですね。

京都市では当地を「灰山遺跡」としていますが、ハイカー間では「灰山庭園」、あるいは「灰山庭園遺跡」と呼ぶケースが多いです。

この遺跡の山から東の鞍部に下ります。

この周辺の露頭は五別所や岡崎山として、ある種の石が好きな方にはよく知られています(いました)。

京都市と大津市の府県境にある送電鉄塔(鉄塔番号「山城北線 四五」)から比叡山を望む。

鞍部にある送電鉄塔はぎりぎり京都市側ですが、おおむね京都府と滋賀県の府県境です。

先ほどの灰山遺跡だけではなく、送電鉄塔の下からも北に「都富士」比叡山が見え、双耳峰であることを確認できます(が、比叡山を見通せるのは落葉している季節のみでしょう)。

鞍部から東に山を登り返すと皇子山です。

皇子山(標高点408m峰)

皇子山の山頂に残る古い山名標。標高点408m峰。滋賀県大津市。

「このピークには山名標が無い」と勘違いなさる方が多いようですが、それは見落とされているか場所を誤っているかで、地形図上の標高点のあたりに今も残っています。

ハイカーの間で俗に「皇子山」と呼ばれる標高点408m峰に達します。

当地を「皇子山」と呼ぶのは、長等山周辺で開催されるオリエンテーリングを「皇子山オリエンテーリング」と呼んでいた影響もあるかもしれません(現在のパーマネントコースからは外れています)。

近年はこの標高点408m峰を「長等山最高点」、皇子山CCの東に所在する三等三角点「別所」の山(標高370.1m)を「長等山三角点」と呼ぶ方もいらっしゃるようで、三角点には記帳用のノートも置かれています。(→「測地成果2024」により、三等三角点「別所」の標高は370.0mと改定)

ただし、陸地測量部時代から現在に至るまで、地形図では皇子山の東0.8kmに所在する標高点354m峰を「長等山」とするのみで、他の山には山名が表示されません。

「長等山(ながらさん)」は園城寺(三井寺)の山号であり、三井寺さんの「裏」にあたる標高点354m峰を長等山と見なすのが適切でしょうか。

近江國輿地志略に見る長等山(三井寺山)

享保19年(1733年)に大成した『近江國輿地志略』(近江国輿地志略)に、

「長等山」

俗三井寺山と云是なり。大津の西にあり。比叡山よりの山續にして、長く等しきの意もあるにや。其峯を妹山といふ。絶頂より山城の方に至りては、如意嶽といふ。洛東の山なり。『近江國輿地志略』

とあり、長等山は三井寺山で、絶頂より山城国に至っては如意ヶ岳という、と記されています。

「其峯を妹山といふ」と見えますが、『近江國輿地志略』にしたがえば、長等山の峰(ピーク)は「妹山」と呼ばれていたようです。

もしかすると、対となる背山が存在したのかもしれません。

「(長等山は)比叡山よりの山続きにして、長く等しきの意もあろうか」とも見えますが、これは「日枝山(比叡山)が長ければ長柄山(長等山)」との名を得た、とする説もあります。

「ながら」は駄洒落や掛詞としても使いやすかったようで、たとえば、井原西鶴の浮世草子『好色五人女』巻三「中段に見る暦屋物語」には「ながらえて長柄山」とあり、これは「生きながらえる」と長柄山(長等山)が掛かっています [1]。

この手の言葉遊びは珍しいものではなく、近松門左衛門の『本朝三國志』(本朝三国志)や『文武五人男』に「きらゝと見ゆる、きらゝ坂」とあり、「煌(きら)ら」と(比叡山の)雲母坂が掛かっています [2]。

和歌における掛詞の用例としては、平忠度による「さゞなみや志がの都はあれにしを昔ながらのやま櫻かな」の歌、「昔ながら」と「長等の山」がとくに有名でしょう。

「(長等山の)絶頂」の解釈が分かれるところですが、

「如意寺」

是長等山の最高の處、峯を如意寶山と號し、亦は正當山と呼ぶ。『近江國輿地志略』

とあり、いにしえ如意寺の山を「如意寶山」(如意宝山)と号し、または「正當山」(正当山)と呼んだようです。

この描写を見るかぎり、「長等山の絶頂(最高の処)」は、かつて、如意寺が所在した如意ヶ岳そのものを指しています。

如意寺は三井寺の別院ですので、「洛東の山」である如意ヶ岳の寺院をも「長等山の最高の処」と見なしてもおかしくはありません。

さらに、同誌の「志賀山」の項では、

「志賀山」

叡山の南より、三井寺邊までの惣名なり。三井寺山を長等山と云。又無動寺の山をも、長等山と云。畢竟三井寺山より、北は叡山の南までを、長等山とも、志賀山とも惣名を呼るなるべし。『近江國輿地志略』

「志賀山は比叡山の南より三井寺あたりまでの総称なり。三井寺山を長等山という。また無動寺の山をも長等山という。つまるところ三井寺山より比叡山の南までを長等山とも志賀山とも総称して呼ぶに違いない」と記されています。

現在は宇佐山か、あるいは柳川あたりから逢坂山(相場山)や長等公園あたりを広く「長等山系」(比叡山地の長等山系)とも呼びますが、以前は無動寺谷(南山)から三井寺あたりを総称して「志賀山」と呼んでいたようですね。

このことから、標高点408m峰を「長等山最高点」とするのは、個人的にはあまり賛同できません。

歴史的な背景から判断するに、如意寺が所在した如意ヶ岳が長等山の最高点でしょう。

(長等山については本記事の最後にも追記があります)

ここから長等山まで大した距離でもありませんが、この日は皇子山を登頂したのみ。

京都市から大津市に0.1kmばかり足を踏み入れたものの、大津市の滞在時間は僅か数分のみで、すぐに京都市側に引き返します。

同じコースを取るのは芸が無く、池の谷地蔵さん(池地蔵)のイヌさん(○○ちゃん)と遊びたかったこともあり、帰路は比叡平方面の車道から池ノ谷に入り、大文字山へ戻ることにします。

池の谷地蔵さんの犬(よく吠えていた先代さんとは異なり、おとなしい当代さん)については過去の記事(上の記事)で少しだけ。

先ほどの送電鉄塔(鉄塔番号「山城北線 四五」)から北の車道に出られます(灰山からでも出られます)。

「近江富士」三上山を撮影

如意ヶ岳から「近江富士」三上山と鏡山を遠望する。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 銚子岳 | 56.6km | 1019m | 滋賀県東近江市 | |

| 日本コバ | 47.4km | 934.1m | 滋賀県東近江市 | |

| 鏡山 (西の竜王山) | 23.2km | 384.4m | 滋賀県蒲生郡竜王町 滋賀県野洲市 | |

| 三上山 | 19.0km | 432m | 滋賀県野洲市 | 近江富士 |

道中、後ろを振り返ると、きわめてピンポイントに三上山を見通せる地点があります。

如意ヶ岳や大文字山の京都市側から三上山が見える地点は稀で、おそらくはこの地点に限られるのではないでしょうか。

もちろん、大津市側であれば三上山が見える地点は珍しくありません。

あくまでも計算上では日本コバの遠方に竜ヶ岳の山頂がぎりぎり見えるはずですが、どうやら雲の中に隠れているようでした。

撮影地点から竜ヶ岳や静ヶ岳は見えにくいものの、銚子岳は見通せます。

池の谷地蔵へ

車道の「←比叡平・皇子山→」道標。比叡平、池ノ谷、皇子山CCの分岐付近。

この道標の「皇子山」は「山としての皇子山」を指しているわけではなく、皇子山カントリークラブさんを指しているか、あるいは山麓の大津京の街(錦織や皇子が丘、皇子山駅)を指していると考えられますが、ちょうど、先ほどの標高408m峰の脇も通過するため、なかなか紛らわしいです。

ゴルフ場から柳川沿いに車道を下れば西大津バイパス皇子山ランプで、すぐ近くには皇子山古墳の山が横たわります。

本記事の冒頭でも述べたように、その皇子山古墳の山が本来の「皇子山」ですが、地理院地図に山名が表示されない山については、私は(基本的に)現地に定着した現称を優先する方針ですので、本記事では標高408m峰も「皇子山」としておきます。

歴史の浅い山名を否定するのであれば、たとえば、近年、俗に「逢坂山」と呼ばれている山も「相場山」と呼ぶべきだ、となってしまいます。

もちろん、他の方がどう呼ぶかは自由ですが、共通して認識できる「記号」としての山名も重要だと考えています。

「もうひとつの皇子山」である皇子山古墳の話は上の記事に。

皇子山の呼称について、よく知られる大友皇子に由来する説だけではなく、王城山に由来する説についても軽く触れています。

追記

京都市の都市計画基本図では標高点408mの東0.3kmに所在する約400m小ピークを「長等山」としています。

これは他のハイキングマップ等では見られない位置取りで、「長等山がどこを指すか」の新しい候補地ですが、現地は東西に連なる尾根の途中で、「長等山」を示す山名標は見当たりません。

また、周辺山域は記事本文でも少し触れた古道「如意越」の整備が進められており、2016年(平成28年)10月現在、三井寺さん(や小関越や藤尾神社さん)から長等山354m峰と、その西側までの整備は完了しているようで、分かりやすい道標も設置されています。

大津市の都市計画図でも約400m小ピークを「長等山」としていますが、京都市の都市計画基本図とは異なり、そのさらに東にも「長等山」の字が見え、こちらは周辺山域を広く「長等山」と見なしているのかもしれません。

約400m小ピーク長等山を実際に訪れて確認した話は上の記事に詳しく。

追記終わり。

関連記事 2016年1月 如意ヶ岳から皇子山をハイキング

すべて同日の山行記録です。併せてご覧ください。

- 京都市の如意ヶ岳から津市の五嶺山や伊賀市の霊山が見える

- 如意ヶ岳~灰山遺跡~皇子山408m(長等山・三井寺の西)

皇子山(長等山の西の皇子山)(地理院 標準地図)

「皇子山(オウジヤマ)(おうじやま)」

標高408m

滋賀県大津市

「如意ヶ岳(ニョイガタケ)(にょいがたけ)」

標高472m

京都市左京区(山体は滋賀県大津市に跨る)

脚注

- 「人をはめたる湖(うしほ、みづうみ)」の回に「世にわりなきは情の道と源氏にも書殘せし、爰に石山寺の開帳とて都人袖をつらね、東山の櫻は捨て物になして、行くもかへるも是や此關越て見しに(中略)若しやは京よりの追手かと心魂(心玉)もしづみて、ながらへて長柄山、我年の程も爰にたとへて、都の富士廿にもたらずして頓て消ゆべき雪ならばと、幾度袖をぬらし、志賀の都はむかし語と我もなるべき身の果ぞと(後略)」とあります。ここでは『伊勢物語』や『源氏物語』といった古典を意識した表現や、蝉丸の歌や忠度の歌を引き歌としていますね。[↩]

- 雲母(きらら)坂の称について、天文23年(1554年)の『三塔順禮記』(三塔順礼記)、あるいは『三塔巡禮記』(三塔巡礼記)に「雲母坂をのほりぬきらゝとは雲母とかけるにや誠に雲の立ことくみへたり」(雲母坂をのぼりぬ。きらゝとは雲母とかけるにや。誠に雲の立ごとく見へたり。)とあります。これが江戸時代になると、正徳元年(1711年)の『山州名跡志』に「此坂向二王城一諸山の中第一の高山にて旦夕雲覆へり。京師より是れを見れば此坂雲を生するに似たり。仍て云二雲母坂一也。」と見え、『山州名跡志』を引用しがちな『拾遺都名所圖會』(拾遺都名所図会)も「此坂常に雲を生ずるゆゑ雲母坂といふ」としています。『三塔順禮記』は感想を述べているにすぎませんが、『拾遺都名所圖會』は「常に雲を生ずるゆえ雲母坂という」と雲母坂の由来を断定していますね。もっとも、因果関係から見て、山麓に雲母寺不動堂が所在したから雲母坂と呼ばれていた可能性が高そうですが。[↩]

最近のコメント