2015年(平成27年)11月の話。

紅葉の様子見がてら、お昼時に鷹峯を訪れました。

いわゆる「鷹峯三山」を借景とする光悦寺さんのお庭から天峯(てんがみね)を眺めたことから、久々に京都北山の桃山(ももやま)を登ろうと思い立ちます。

「天峯を眺めて、桃山を登るとは、これいかに」と思われるかもしれませんが、ハイカーが「桃山」と呼ぶ山を、光悦寺さんでは「鷹峯三山」の「天峯(天ヶ峰)」と見なしていらっしゃるのです。

桃山は京都市北区鷹峯、大北山原谷、それに、右京区鳴滝あたりを分ける里山で、山頂近くの見晴台(展望地)からの眺望は、それこそ「天」の名前を頂くにふさわしく。

また、桃山の山麓にあたる鷹峯も、あるいは原谷も天神川(紙屋川)の源流域であり、「天」との関わりを見出せます。

京都一周トレイル北山コースの沢山(沢ノ池)あたりと組み合わせて登山する方が多いですが、この日は時間の都合もあり、天神川の上流、東海自然歩道の坂尻下から桃山に取り付き、吉兆山(吉兆寺山、吉兆谷山)と桃山のみを登りました。

湿気が残る空ということもあり、展望にはさほど期待していなかったものの、やや雲が多めながらも生駒山や葛城山、それに遥か彼方の大峰山や大台ヶ原山まで遠望でき、時間を忘れて遠くの空や山に見入ってしまいます。

桃山見晴台から遠くの山々を眺めた話は前回の記事に。今回はその続きです。

目次

桃山見晴台の展望・眺望 京都市北区・右京区

疲れていたのでしょうか、ついうつらうつらしてしまいますが、次の用事も入っているため、急いで下山しないといけません。

その前に、私にとって馴染みある、大文字山の「大」の字跡をしっかり眺めておきましょう。

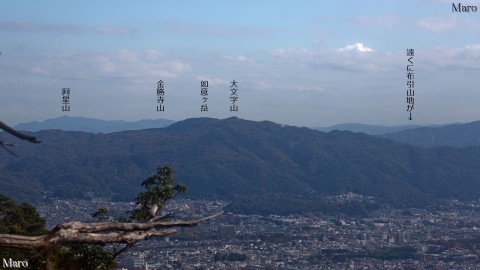

大文字山や湖南の山々を望む

「鷹峯三山」桃山から大文字山の「大」の字跡、湖南の阿星山、金勝寺山(金勝山)を望む。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 阿星山 | 33.2km | 692.9m | 滋賀県湖南市 滋賀県栗東市 | |

| 金勝寺山 (金勝山) | 31.2km | 610m | 滋賀県栗東市 | 標高の値は10mDEMによる |

| 如意ヶ岳 | 11.2km | 472m | 京都市左京区 | |

| 大文字山 | 9.8km | 465.2m | 京都市左京区 |

大文字山の手前に見えている丘陵は吉田山ですが、大文字山と繋がっているように見えるため、やや分かりにくいでしょうか。

その吉田山の左手前には下鴨神社さんの糺ノ森や鴨川の堤防が見えています。

とくに示していませんが、金勝寺山のすぐ左に見えているピークが、金勝アルプスの竜王山(四等三角点「竜王山」、標高604.6m)。(→「測地成果2024」により、604.5mと改定)

僅かながら、金勝寺山のほうが高いこと見て取れます。

よく見ると、金勝山地南部か信楽高原北部の向こうに遠くの山影がうっすら見えていますね。

方角的には鈴鹿山脈の南端か布引山地の北端あたりだと考えられますが、どこでしょうか。

伊賀の霊山を遠望

京都北山の桃山から伊賀の霊山を遠望する。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 霊山 | 56.5km | 765.5m | 三重県伊賀市 | |

| 標高点568m峰 (四百山) | 33.3km | 568m | 滋賀県甲賀市 滋賀県大津市 | 大鳥居の南 |

帰宅後、調べてみましたが、やはり布引山地北西端の霊山ですね。

無雪期には登ったことがありませんが、厳冬期に何度か登っています。

伊賀上野や柘植の盆地部は霧が発生しやすく、雨も降りやすいため、低山ながら、霊山は霧氷(樹氷)ができる山としても知られています。

詳しいことは分かりませんが、霊山のような標高800m未満の山で樹氷がつくのは珍しいのだとか。

過去に登った日は生駒山や、ある種の手段を用いれば伊勢湾が見えることを確認しましたが、さほど条件の良い日ではなかったため、京都側の山は見えずじまいでした。

音羽山の記事でも話の種としましたが、これほど美しい山容を誇りながら、左に見える標高点568m峰は知名度も低く、現地でも無名峰扱いの不遇な山です。

地形図ではこのあたり で、ちょうど、湖南アルプス、金勝アルプス、信楽高原を分ける山域にあたります。

2016年(平成28年)6月、追記。

標高点568m峰について、大津市側の山麓にあたる大鳥居では「四百山(しひゃくやま)」と呼ぶことを、近江の山に詳しい地元の方(大鳥居と御縁があった方)から、直接、ご教示いただきました。

以前からの疑問が解決して嬉しく思います。ありがとうございました。

この件は上の記事の追記部分で触れています。

追記終わり。

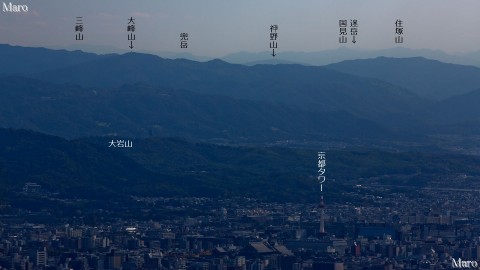

三峰山を遠望

「鷹峯三山」桃山の見晴台から京都タワー、大岩山、三峰山を遠望する。京都北山。

| 主な山、建築物 | 距離 | 標高 (地上高) | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 迷岳 | 90.2km | 1308.7m | 三重県松阪市 三重県多気郡大台町 | |

| 三峰山 | 80.8km | 1235.3m | 三重県松阪市 三重県津市 奈良県宇陀郡御杖村 | |

| 兜岳 | 69.4km | 920m | 奈良県宇陀郡曽爾村 | 標高の値は10mDEMによる |

| 国見山 | 69.0km | 1016m | 奈良県宇陀郡曽爾村 奈良県宇陀市 | |

| 住塚山 | 69.3km | 1009.2m | 奈良県宇陀郡曽爾村 奈良県宇陀市 | |

| 神野山 | 50.0km | 618.3m | 奈良県山辺郡山添村 | |

| 大峰山 | 23.9km | 506.2m | 京都府綴喜郡宇治田原町 | 最高点は約510m |

| 大岩山 | 13.5km | 182m | 京都市山科区 | |

| 京都タワー | 8.4km | (131m) | 京都市下京区 |

高見山地の三峰山、その手前に兜岳や住塚山など室生山地(室生火山群、曽爾高原)周辺の山々が重なるように見えています。

よくよく目を凝らして見てみると、国見山と住塚山の間、その遠方に台高山脈の迷岳の姿まで。

上の写真の右には、前回の記事で写真を掲載した台高山脈の山々が連なり、日出ヶ岳方面へと続きます。

三峰山の左手前には南山城の鷲峰山が続き、さらに左手前には醍醐山地、大文字山と続きます。

大和高原の神野山は一等三角点峰として知られますが、さすがに遠くからでも見通せます。

大岩山の左には伏見の稲荷山が見えていますね。

手前には京都盆地でも京都駅の周辺や伏見深草のあたり、それに名神高速道路が写っていますが、暗い写真では分かりにくいでしょうか。

「見晴台」標

桃山「見晴台」を示す標。2007年2月。

上の写真のみ、2007年(平成19年)2月に撮影した写真です。

私が見落としただけかもしれませんが、今回、登った時は見掛けなかった(ような気がする)ので、すでに失われた可能性もあります。

何度か申し上げていますが、見晴台(展望地)は桃山の山頂とは異なる地点です。

山頂は見晴台の「裏」から高さにして約40~50mほど山を登ります。

桃山の山頂から鷹峯へ下山

桃山の山名標

桃山の山頂の山名標。標高466m。

地形図に見える標高点466mの地点ではなく、そこから直線で30mほど離れた最高標高と見なせる地点、つまり、山頂に多くの山名標が取り付けられています。

写真に写る某ピークハンターさんの山名標ではなく、昔は「北山の自然を大切に 466m」の懐かしい標が付いていましたが、その当時から現在の地点に取り付けられていました。

桃山では「天峯(天ヶ峰)」を示す山名標は見たことがなく、「桃山」を示す山名標ばかりですが、以前、山上でお会いした地元の方は「天峯(天ヶ峰)」と呼ぶことをご存じでした。

桃山の山頂は京都市北区鷹峯護法ケ谷・仏谷と京都市右京区鳴滝宇多野谷の区境に所在しますが、山麓として近いのは南や南東の北区大北山松鴎山町・大北山原谷乾町です。

とくに南の原谷弁財天さんや常信寺さん側への下山路はよく利用されますが、この日は光悦寺さんを起点として東海自然歩道から登ってきたこともあり、下りも鷹峯側へ下ることにします。

山頂の付近に「←鷹ヶ峰」の道標がありますので、それに従い、山頂の北東へ延びる尾根を伝うように桃山を下ります。

原谷弁財天さんへの下りほどではありませんが、こちらもなかなか急な下り。

もっとも、尾根の下り始めは疎林の灌木の合い間に京都の街も見え、登りに利用した暗い雰囲気の護法ヶ谷(一ノ谷)とは異なり、明るい雰囲気の歩きやすい道のりです。

桃山から鷹峯方面への道を選ぶのであれば、現状、この尾根コースがお勧めです。

鷹峯演習林の付近

鷹峯(鷹ヶ峰)への急な下山道。「鷹ヶ峰←・→桃山」道標。

道中で東に京都府立大学さんの「鷹峯演習林」方面への分岐がありますが、山麓側(千束の農林橋を渡った先)から確認した感じ、演習林の入り口には頑丈な柵がありますので注意が必要です。

この演習林のあたりが住所地名としての北区鷹峯桃山にあたりますが、一般のハイカーは立ち入らないほうが無難でしょう。

道なりに踏み跡や道標に従い、鷹峯へのコースを外れないようにすれば、やがて東海自然歩道に降り立ちます(東海自然歩道出合)。

東海自然歩道の取付

桃山からの下山地点。鷹峯~東海自然歩道~千束の奥から桃山への取付点。

東海自然歩道の千束と坂尻の間あたりに下山できます。地形図ではこのあたり 。

上の写真では分かりにくいですが、取付を示す赤いテープが付いています。

地形図では谷に破線路が付いていますが、破線路の谷ではなく、その隣(北)の尾根です。

この上山地点は見落としやすいですが、鷹峯側から桃山を登る場合は最短コースとなりますので、覚えておくと何かの役に立つかもしれません。

もっとも、桃山は基本的に原谷から登る方が多いでしょうが……。

2019年(令和元年)追記。

いつの間にやら、地理院地図の破線路が大きく変わってしまい、このコース付近の破線路が完全に消えてしまいましたね。

登山道としては今でも利用できますが、本記事で書いた「地形図では谷に破線路が付いていますが、破線路の谷ではなく、その隣(北)の尾根です」の部分は、現行の地理院地図と照らし合わせると意味が分かりにくい内容となってしまいました(が、あえて、そのまま残しておきます)。

追記終わり。

天神川(紙屋川)の源流はどこ?

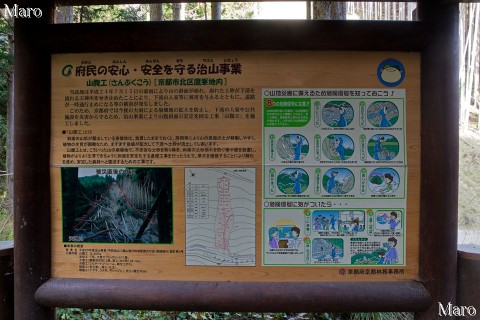

天神川(紙屋川)源流、左岸の治山事業。新しい山腹工。

先ほどの下山地点の付近、東海自然歩道沿いを流れる川の対岸に築かれた山腹工が目立ちます。

この立派な山腹工に目を奪われたため、行きは取付を見逃したのでした。

都市計画基本図では、この山腹工の付近を流れる川を指して「天神川」としているため、天神川の源流域は原谷側ではなく鷹峯側となります。

吉兆谷を流れる吉兆谷川は、千束第5橋の付近で北から出る谷を合わせて天神川となり、さらに農林橋の下で原谷川を合わせます。

ただし、京都土木事務所管内図では、吉兆谷川と原谷川の合流地点より下流を天神川としており、都市計画基本図と齟齬が生じています。

桃山への取付点付近、「山腹工 京都市北区鷹峯地内」の看板。

平成24年7月15日の豪雨により崩落した斜面の安定化を図るものだそうです。

7月15日といえば、ちょうど祇園祭の時期ですね。

平成24年……、つまり、2012年の祇園祭であれば、私が体調を崩して寝込んでいた時期とも重なります。

この豪雨により、天神川だけではなく、桂川や鴨川も被害を受け、北大路橋はもちろん、鴨川は丸太町橋まで冠水し、大きな騒ぎとなりました。

余談ながら、鷹峯三山の残り2座、「鷲峯(鷲ヶ峰)」と「鷹峯(鷹ヶ峰)」は現状ではこっそり登る程度に留めておくのがよさそうです。

関係者以外、鏡石街道側からは鷲峯を登れなくなって久しい [1]ですが、いずれは他のコースも利用できなくなるかもしれません。

それもこれも大っぴらに「左な大の字の山」を登る方が増えたからという話もありますが、私も他の方のことをとやかく言える立場にありません。

関連記事 2015年11月 鷹峯三山 光悦寺と桃山ハイク

すべて同日の山行記録です。併せてご覧ください。

- 光悦寺から「鷹峯三山」を望む 鷹峯(兀山)、鷲峯、天峯(桃山)

- 鷹峯三山 天峯(桃山)ハイキング 護法ヶ谷から吉兆山へ

- 京都北山 桃山を登山 金剛山、大峰山、大台ヶ原山を遠望

- 桃山見晴台から大文字山と霊山を遠望 鷹峯・原谷 京都北山

桃山(天ヶ峰) 最高点(地理院 標準地図)

「桃山(モモヤマ)(ももやま)」

別称として「天峯」「天ヶ峰」

標高466m

京都市北区、右京区

脚注

- 鷲峯山麓にある光悦寺さんの土地を借りてリゾートホテル(アマン京都)が出来る、らしい、という噂話が。[↩]

最近のコメント