半年ほど前になりますが、2014年(平成26年)5月の話。

この日は京都北山の金毘羅山(江文山)を登りました。

本題とは関係なく、少しだけですが、記事の後半に真如堂さんの紅葉の写真も掲載しています。

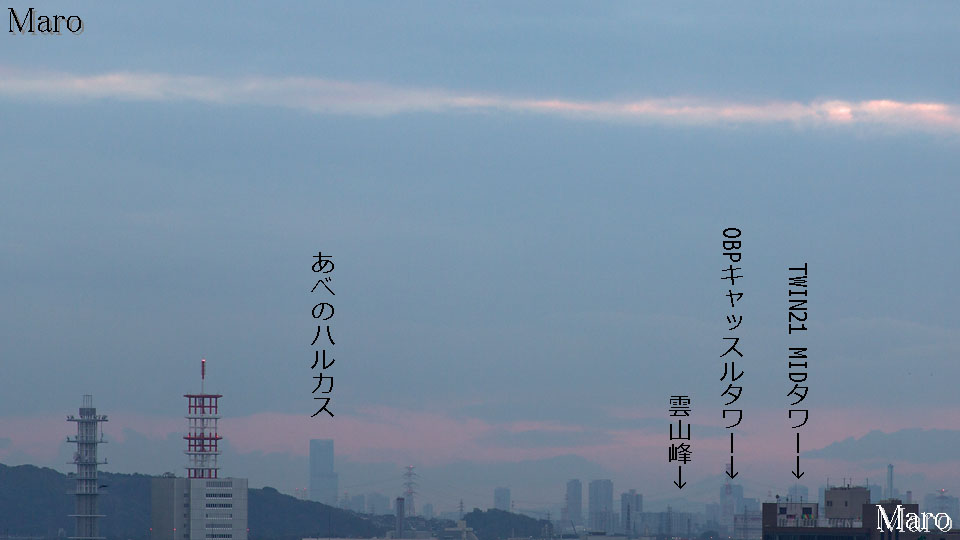

2014年(平成26年)4月下旬、ヒカゲツツジの時期に京都市左京区大原と静原を分ける [1]金毘羅山(こんぴらやま)を訪れた日の記事で、金毘羅山は好展望の山でもあり、遠く大阪の超高層ビル「あべのハルカス」まで見通せる、といったことを述べました。

春としてはましな部類だったとはいえ、やはり霞んだ空、ヒカゲツツジを観賞した日は遠くが見えにくく、ハルカスさんについても、かろうじて写っているにすぎない写真を撮影するにとどまりました。

さすがにあの写真では「京都大原からハルカスが見える」ことが伝わらないということは自身でも理解しており、いずれ、もう少しましな写真を撮影できれば……、と考えていたところ、その1ヶ月後、5月下旬としては遠くまで見えやすい日に金毘羅山を訪れることができました。

それから半年ほど様子を見ていましたが、多くの方々が訪れる山とはいえ、大原や静原から「あべのハルカス」が見えることに気付く方はいらっしゃらないのか、他の方による撮影例は出そうにないため、当方で公開、紹介しておきます。

目次

京都市左京区 金毘羅山の展望・眺望

金毘羅大権現から「あべのハルカス」を遠望

京都市の金毘羅山から天王山の向こうに大阪の「あべのハルカス」を遠望する。

金毘羅大権現さんの展望地(東峰の展望地)から撮影しています。

| 主な山、建築物 | 距離 | 標高 (地上高) | 山頂所在地 |

|---|---|---|---|

| 三峯山 | 96.4km | 576.0m | 和歌山県紀の川市 大阪府泉佐野市 |

| あべのハルカス | 58.9km | (300m) | 大阪市阿倍野区 |

| 天王山 | 26.9km | 270m | 京都府乙訓郡大山崎町 |

「あべのハルカス」は明瞭に見えていましたが、それより遠くの見え方は曖昧なものです。

もっとも、春や夏に京都市の北部から和泉山脈の稜線が見える日は限られているため、贅沢はいえません。

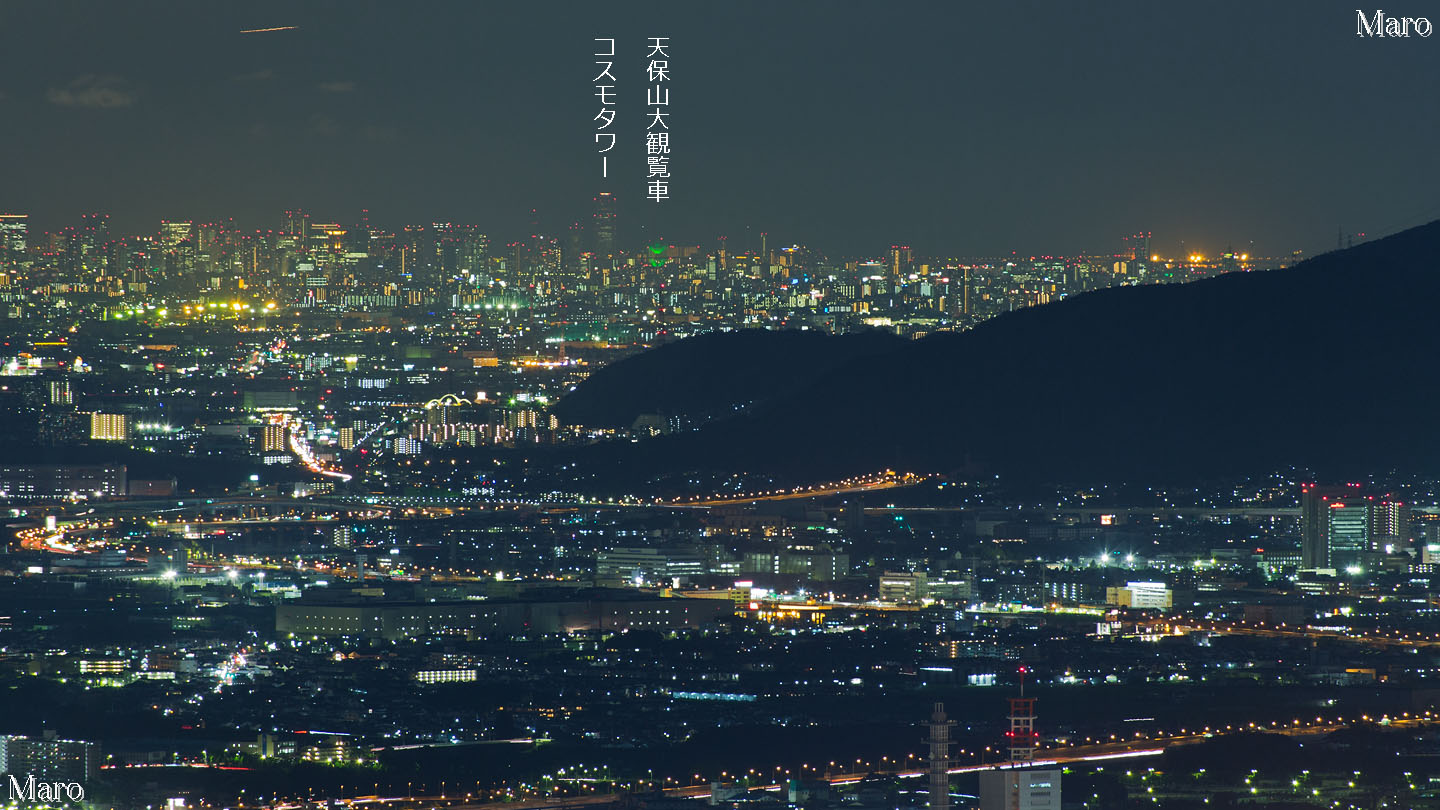

神代文字碑から大阪平野、和泉山脈を遠望

金毘羅山から眼下に岩倉盆地、京都盆地、遠くに大阪平野、あべのハルカス、和泉山脈を望む。

神代文字碑の展望地(東峰と西峰の間の展望地)から撮影しています。

| 主な山、建築物 | 距離 | 標高 (地上高) | 山頂所在地 |

|---|---|---|---|

| 三国山 (一乗ヶ岳) | 88.9km | 885m | 大阪府和泉市 和歌山県伊都郡かつらぎ町 (大阪府河内長野市) |

| 大石ヶ峰 (大石ノ峰) | 91.2km | 860m | 大阪府岸和田市 大阪府和泉市 和歌山県伊都郡かつらぎ町 |

| 葛城山 (和泉葛城山) | 92.0km | 858m | 和歌山県紀の川市 大阪府岸和田市 大阪府貝塚市 |

| 三峯山 | 96.4km | 576.0m | 和歌山県紀の川市 大阪府泉佐野市 |

| あべのハルカス | 58.9km | (300m) | 大阪市阿倍野区 |

| 鳩ヶ峰 | 28.3km | 142.3m | 京都府八幡市 |

撮影地点が異なるため、三峯山や「あべのハルカス」について、先ほどの写真の表と重複して掲載していますが、距離は同等です。

八幡の鳩ヶ峰(男山)の左後方には、久宝寺(大阪府八尾市)のツインタワーマンションも写っていますね。

左手前には国立京都国際会館、グランドプリンスホテル京都(→2020年10月に「ザ・プリンス 京都宝ヶ池」と改称)などが写っており、よくよく見ると、宝が池(宝ヶ池、寶池)の水面もわずかに見えています。

松ヶ崎東山と西山の南面に描かれる、いわゆる五山送り火「妙法」の字跡は、北にあたる立脚点(私の視点)からは見えません。

京都を一望

京都を一望できる金毘羅山からの展望。

金毘羅大権現さんの展望地から撮影しています。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 金剛山 (葛木岳) | 78.5km | 1125m | 奈良県御所市 | 金剛山地最高峰 |

| 生駒山 | 50.2km | 641.9m | 奈良県生駒市 大阪府東大阪市 | 生駒山地最高峰 |

| 若山 | 30.5km | 315.1m | 大阪府高槻市 | |

| 釈迦岳 | 26.0km | 630.7m | 大阪府三島郡島本町 京都市西京区 | |

| ポンポン山 (加茂勢山) | 26.4km | 678.7m | 京都市西京区 大阪府高槻市 | 老ノ坂山地最高峰 |

| 小塩山 | 23.6km | 642m | 京都市西京区 |

市街地までの距離はやや遠くなるものの、金毘羅山からは京都の街並みを一望できます。

金毘羅山から京都方面を見晴らす展望地として、まず、東峰(最高峰)の展望地、これは本記事において「金毘羅大権現さんの展望地」としている地点と、それに、東峰と西峰(三角点峰)の間の展望地、これは本記事において「神代文字碑の展望地」としている地点ですが、その2ヶ所が挙げられます。

両地点の標高は同等 [2]で、距離も東西に0.05kmしか離れておらず [3]、(京都方面に限定すれば、)見える景色や展望も大差なく、あべのハルカスまでの距離も同等(約59km)ですが、眼下の岩倉方面や、岡崎、東山方面の見え方が微妙に異なります。

金剛山、京都東山 方面

金毘羅山から金剛山、建設中の大護摩堂「青龍殿」(将軍塚大日堂)、平安神宮さんの大鳥居を望む。

神代文字碑の展望地から撮影しています。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 金剛山 (葛木岳) | 78.5km | 1125m | 奈良県御所市 | 金剛山地最高峰 |

| 千鉾山 | 39.4km | 311.2m | 京都府京田辺市 奈良県生駒市 | |

| 甘南備山 | 34.8km | 221m | 京都府京田辺市 |

この構図は両展望地で吉田山の向こう、知恩院さんなどの見え方に違いが生じます。

それは僅かな差なれど、実際に見れば一目瞭然、興味が湧いた方は、現地で双眼鏡などを用いて確かめてみてください。

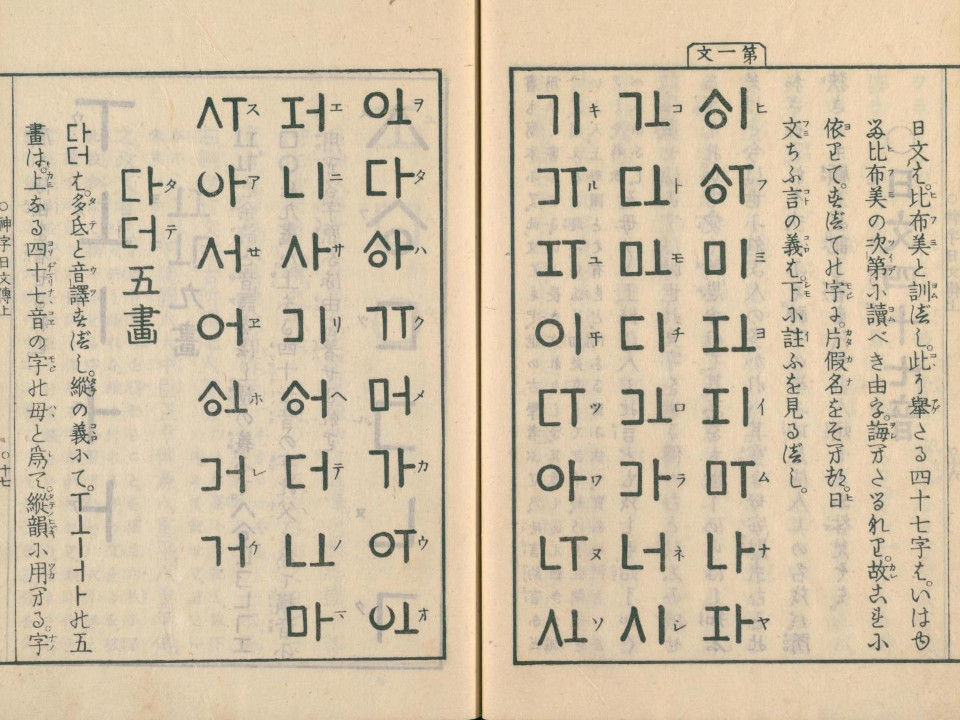

神代文字(阿比留文字)の石碑(石柱)について

金毘羅山に建つ神代文字(阿比留文字)の石碑(コンクリート柱)そのものは有名ながら、由来についてはほとんど知られていないようです。

とある団体の方が建てたものと聞いていますが(そこまで古いものではありません)、南向きに阿比留文字で「天之御中主大神」の神名が刻まれています(東向きではありません)。

2000年(平成12年)発行の『関西ハイキングガイド 130コース 新装版』で「ハングル文字の碑」としていますが、これは誤りです。

わざわざ何度も撮影するようなものでもなく、一番新しいものでも、私の手元には2005年(平成17年)に撮影した写真しか残っていません。

元々、私は金毘羅山の信仰の歴史について研究していたため、当地のこともチェックしていました。

…などと書いてしまいましたが、改めて調べてみたら、4月に訪れた際、記録用に石碑を撮影していたことに気付きました。

せっかくですので、ついでに掲載しておきます。

「天之御中主大神」碑 ハングルではありません

金毘羅山に建つ神代文字(阿比留文字)の石碑。ハングルではありません。2014年4月。

一見してハングルに酷似した阿比留文字(あひる文字)の成り立ちについて、当サイトでどうこう申し上げるつもりはありませんが、この碑には「ワメノミナカヌシオオカミ」と彫られています。

後に広まった対応表を参考に碑文を作成なさったのが原因だと考えられますが、「ア」が「ワ」となっているのはご愛嬌で、これは「あめのみなかぬしおおかみ」、つまり、「天之御中主大神」を指しているのでしょう。

昔から今に至るまで、インターネット上では「アメノミナカヌシオオカミ」と彫られているとする記事ばかりで、本来の対応表に照らし合わせれば、「ワメノミナカヌシオオカミ」となることに気付く方がいらっしゃいません。

神代文字(阿比留文字) 「日文四十七音」の対応表

出典:『神字日文傳 上』(平田篤胤 輯考 ほか)(文政2年(1819年))

国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2562730/1/24

いわゆる阿比留文字と呼ばれるようになった文字については、文政2年(1819年)の『神字日文傳 上』(神字日文伝)で大きく取り上げられ、阿比留文字といった神代文字と、いろは四十七音を対応させた「日文四十七音(ヒフミヨンヂマリナヽコヱ)」の表が掲載されました。

(伴信友に批判された)書の内容そのものや、文字の成り立ちはともかくとして、阿比留文字で記された文章の内容を正確に調べるには、『神字日文傳』の対応表を参照するしかありません。

『神字日文傳』の著者(厳密には輯者)である平田篤胤は江戸時代後期の国学者。

平田派の復古神道(平田派国学)の中心的な人物で、天之御中主神など「造化三神」と呼ばれる神々を中心(根源)と定めていました。

その弟子たちにより、平田派の復古神道や、天之御中主神に対する信仰が広められていき、これが幕末の尊王攘夷運動や神仏分離、ある種の思想や信仰などにも大きな影響を与えることになります。

1888年(明治21年)の『日本古代文字考 上』にも、「阿比留字」と「日文四十七言」の対応表が掲載されており、対応する四十七言(いろは四十七字)は『神字日文傳』の内容を踏襲しています。

また、『神字日文傳』では「阿比留」に何度も「アヒル」と振り仮名を振っており、『日本古代文字考』では「阿比留字」に「アヒルモジ」と振り仮名を振っていることから、「阿比留」は「アビル」ではなく「アヒル」と読むことが分かります。

追記。

最後の部分は「阿比留」の読みを「あびる」としていたja.wikipedia さんの記事に対する親切心のようなものでしたが、ようやくお気付きになられたようで、2020年(令和2年)頃に修正されたようです。

他の数々の記事でも似たような「遊び」をしていますが、どの項目であれ、私は誤りを正すヒントのようなものは書いても、自分で修正はしません。

また、観測対象に対して直接的な介入も行いません。

追記終わり。

追記。

本記事に掲載している写真(を加工した画像)がTV番組で使用された件について、制作会社の方から企画の段階で連絡をいただいてます。

無断転載されたわけではないのでご心配なく。

まさかの地上波全国ネット+プライムタイムの放映ということで、放映中から本記事に対するアクセスも集中していました。

追記終わり。

初期の日ユ同祖論を提唱したことで知られるエヌ・マクラウド(N. McLeod)が、京都滞在中に作った”Illustrations to the Epitome of the ancient history of Japan.”(日本古代史概説図会)で、日本で発見された神聖な文字として、阿比留文字などの神代文字をニネヴェやバビロンといったメソポタミアの古代文字と紹介しています。

マクラウドはなんでもそちら方面とこじつける人で、もちろん、それじたいは私説や奇説の域を出ませんが、神代文字は初期の日ユ同祖論にも少しばかり影響を与えました。

宮武外骨による『奇想凡想』における「日本人の祖先はイスラエルより渡來」(日本人の祖先はイスラエルより渡来)の回で、”Illustrations to the Epitome of the ancient history of Japan.” をエヌ・マクレオツド氏が京都で発行したる「日本古代歴史圖解」(日本古代歴史図解)と訳しています。

一部の方々の間で流行した、祇園祭をそちらと結び付ける説の始まりですね。

他の記事で軽く取り上げていますが、古代ヘブライに天狗や修験道の起源を求める説とも相性が良く、初期の日ユ同祖論では、日本に渡った、いわゆる「失われた10支族」が鞍馬寺を開いたとしてます。

なぜ天之御中主神や造化三神?

前置きが長くなりましたが、この神代文字碑には「ワ(ア)メノミナカヌシオオカミ」と刻まれており、それはおそらく「造化三神」の一柱である天之御中主神を指すと考えられます。

造化三神は『古事記』の冒頭に見える「天地初發之時」(天地開闢の時)に最初に姿を現した神様とされます。

祭神とする神社が「延喜式」(神名帳)に見当たらないことから、平安時代中期頃まで天之御中主神を祀る神社は存在しなかったと考えられていますが、北辰信仰(北極星や北斗七星信仰)や妙見信仰と重ねて祭神とする神社も現れるようになり(後に北辰神社や妙見神社を称したケースがある)、あるいは、上でも触れたように、復古神道の広まりとも合わせ、近代以降、多くの教派神道や新宗教でお祀りされました。

また、平安京や宮中における御燈(北辰燈)の催事や祭事が、性質こそ異なるものの、京都の山々において火をともす行事、つまり、送り火の起源と見る説もあります。

室町時代の年中行事記・有職故実書『公事根源』(公事根源抄)に「三月 御燈 三日 これは天子の北斗に灯明を奉り給ふなり昔は北山靈岩寺なといふ所にてたかき峯に火をともして北辰に供せられけるよし一条院の御記なとにもみえたり(後略)」とあり、かつて、船山(妙見堂山)の山中に所在した北山霊岩寺(霊巌寺)で北辰燈の灯火を捧げていたらしきことが伝わります(『公事根源』は慶安2年(1649年)の村上平楽寺版を翻刻した、「天子の北斗」の「の」は「濃」の変体仮名)。

ではなぜ当地に天之御中主神の名を刻んだ石碑が建立されたのでしょうか。

「江文大明神」

神祇正宗卜部兼右内裏三十番神ノ篇ニ云江文大明神天三降靈命ノ化神也『山城名勝志』

正徳元年(1711年)の『山城名勝志』には上のように見えます。

『山城名勝志』が書名を挙げる、卜部兼右(吉田兼右)による『神祇正宗』(神祇正宗)の「内裏三十番神ノ篇」(内裏三十番神)では、「江文大明神」を「倉稲魂命ノ化神也」としていますが、『山城名勝志』では、なぜか、『神祇正宗』の「内裏三十番神ノ篇」に言う江文大明神は天三降霊命の化神なり、と置き換えています。

江戸時代当時の江文神社さんは、江文大明神として神仏習合していたと考えられますが、現在は宇賀御魂神(倉稲魂神)(ウカノミタマ)を祭神となさっています。

江文神社さんの成立については不明な点も多く、1979年(昭和54年)発行の『京都市の地名』(平凡社・刊)では、「創建は明らかではないが、もと天之御中主神・高皇産霊神・神皇産霊神の造化三神を祀ったと伝えられる江文山(山城名勝志)の、麓社として建立された神社と考えられる」としています。

「もと天之御中主神・高皇産霊神・神皇産霊神の造化三神を祀ったと伝えられる江文山」の典拠は『山城名勝志』だと読み取れますが、『山城名勝志』では、『神祇正宗』が江文大明神は天三降霊命の化神なりという、としているだけで、造化三神を江文山で祀った、などと直接的には書かれていません。

本題から外れますが、『山城名勝志』では江文大明神の末社として「源大夫社」と「江文寺」の名前を挙げています。

かつて、江文山の南山腹に所在したとされる江文寺との関係についても、江文神社は江文寺の鎮守社だったとする説があります。

『山城名勝志』が刊行された江戸時代には、すでに(かつての)江文寺は失われていましたから、この頃の伝承としては、江文寺が江文神社の神宮寺的な扱いを受けていたのかもしれません。

「花散ノ森」(花尻の森)と呼ばれた地にある源大夫社は、この当時から江文大明神の境外社の扱いを受けていましたが、現在は「小野源太夫社」として、江文神社の御旅所となっています。

源大夫社の祭神は不詳ながら、「源太夫」(源大夫)は道祖神として猿田彦や、あるいは猿丸太夫(猿丸大夫)(日光山に小野猿丸と小野源大夫の伝説がある)との関わりが指摘され、後に猿田彦神を祭神となさっています。

また、中里介山の時代小説『大菩薩峠』に「花尻の森は源太夫の屋敷あと」「源太夫は源頼朝が建礼門院のお目付役として差し遣わした御家人の松田源太夫」といった話が見えます。

壇ノ浦の戦いの後、平清盛の娘である建礼門院(平徳子)が寂光院に入った話は、いわゆる『平家物語』灌頂巻でよく知られますが、その監視役として鎌倉幕府が松田源太夫なる御家人を大原に遣わしたとするものです。

しかしながら、そのような話は『平家物語』やその派生の物語にも、『東鑑』(吾妻鏡)といった史料にも見えません。

浦本浙潮(浦本政三郎)の随筆『生命の第四原理』には、松田源太夫の伝説に加え、村人による大蛇退治に由来して、おつうの森(乙の森)に大蛇の頭を、花尻の森に大蛇の尻尾を埋め、当地で龍神を祀った云々とも見えます。

京都帝国大学医科大学で学んだ浦本浙潮は、源太夫の故事は不粋(面白みがない)だが、大原に伝わる口碑(口伝)ではあるものの、龍神の伝説は趣少なくない(面白い)と評しています。

これらの説は、おそらく江戸時代以前の史料や地誌には現れませんが、今はこの物語のアレンジが広まっています(本来は無関係であるのに、なぜか、大蛇を退治したのも松田源太夫となっている)。

『山城名勝志』がいう江文大明神の祭神とされる「天三降霊命」も謎が多い神様ですが、『京都市の地名』では造化三神と解釈しているようです。

江文神社さんの「古代より背後にそびえる江文山(今の金毘羅山)の頂上の朝日の一番早く照る処に御祀りされて居りました神々を、平安時代の後期に此処に、住人達が御殿を創建して御鎮座を願ったので有る」「中央の御正殿には倉稲魂神(穀霊神)向って右の御殿には級長津彦神(風・水神)向って左の御殿には軻遇突智神(火の神)を御祀りして」といった由緒を拝見するかぎり、山頂の三壺大神(火壺、雨壺、風壺)(過去の記事で触れていますが、江戸時代には雨乞いの場や、おそらく行場だったと考えられる)を級長津彦神や軻遇突智神と重ねていらっしゃるように思えます。

「天三降命」(あめのみくだりのみこと)であれば、また別の神様だと考えられますが、天三降霊命は三壺大神と同義、あるいは三壺大神は造化三神と同義なのでしょうか。

これについては、現代に生きる人が天三降霊命をどなたと考えるか、ではなく、『山城名勝志』の編者や、当時の人々がどのように考えていたか、が重視されます。

『京都市の地名』のように、造化三神説に立つのであれば、江戸時代頃、当地では(過去に)天之御中主神らの造化三神が祀られていたと考えられていたのでしょう。

さらに、当地に造化三神に対する信仰があった、かもしれないとお気付きになり、天之御中主神に対する信仰心をお持ちの方が、重ねて利用なさったと考えられるのが、上の写真に写る石碑であったり、下の写真に写る石碑であったりします。

これは他の記事でも取り上げていますが、当地に限らず、「天之御中主神(や造化三神)がお祀りされていた(と考えられていた)地に、近現代に至り、新たに天之御中主神(や造化三神)を信仰するようになった方々が訪れる」というケースが日本の各地で見られました。

魔王大神の石碑(と崇徳天皇の話)

「天御中主之命」「魔王大神」「大国主之命」など五柱の神名を刻んだ石碑(コンクリート碑)。2014年4月。

上の写真では故意に分かりにくく撮影していますが、左右にも小さな碑があり、当地に石碑を建立なさった方々と無縁ではなさそうなお名前が刻まれています。

「魔王大神」はどなたを指しているのでしょうね。

金毘羅山の山中にあったとされる江文寺は毘沙門天を本尊としていたと考えられますが、同様に毘沙門天を本尊となさっていた鞍馬山の鞍馬寺さんは、後に護法魔王尊なる金星から訪れた宇宙の霊体も本尊となさっています。

八将神(八王子)の一柱として知られる大将軍は、林道春(林羅山)による『本朝神社考』の祇園社註によると、魔王天王盤古王の化身とされ、魔王天王は中国ではやはり金星の星神です。

あるいは、八王子の父である牛頭天王を、魔王天王や盤古王(中国における天地開闢の神)と重ねて見ることもありました。

洋の東西を問わず、金星と魔王を結びつける考えがあり、ルシファーの語源が「明けの明星」(のラテン語)であるのも知られるところです。

また、魔王に対する信仰は、崇徳天皇と関係がある場所や、天狗と関係がある場所でも見られるものです。

過去の記事で取り上げていますが、金毘羅山の南中腹に所在する琴平新宮社(琴平神社)では、大己貴命(大国主命の一名とされる)と崇徳天皇をお祀りしています。

延暦寺を守護する赤山禅院の赤山大明神は冥界の主宰たる泰山府君とされ、日本で泰山府君は素戔嗚尊や大国主命と重ねて見られたり、あるいは摩多羅神や金毘羅神と同体といわれる云々とも。

かつて、大天狗は身分の高い人や高僧の成れの果ての姿だと考えられていました。

讃岐の金毘羅権現さんの眷属は天狗とされます。

崇徳天皇は平安時代後期の天皇で、鳥羽天皇の第一皇子。

後白河天皇や近衛天皇の兄にあたります。

数え年で5歳の若さで即位するも、父である鳥羽上皇の意向で退位を迫られ、上皇の第九皇子である、弟の近衛天皇が即位します。

その近衛天皇は若くして崩御し、次は別の弟(鳥羽法皇の第四皇子)である後白河天皇が即位しました。

鳥羽法皇の崩御後、崇徳上皇の勢力は後白河天皇の勢力と保元の乱で争うことになります。

この兄弟争いで敗れた崇徳上皇は、讃岐国(現在の香川県)へ配流されると、二度と京都に帰ることなく、その地で崩御しました。

こういった出来事により、崇徳上皇は怨霊と化したとする怨霊伝説のようなものが生まれ、中近世の日本では信じる人も多かったようです。

『保元物語』(保元物語は伝本により描写がかなり異なるので、後世の校訂本から大雑把に引いておきます)では、配流された讃岐の地で仏教に傾倒した崇徳上皇が、ひとえに後世の御為として、五部の大乗経を写経し、八幡山か高野山か、あるいは鳥羽の安楽寿院の御墓(崇徳上皇の父である鳥羽天皇と弟である近衛天皇の御陵がある)に奉納して欲しいと京都に送ったら、後白河天皇に断られて送り返された、崇徳上皇は「口惜しき事かな」「魔縁(魔王)と成て、遺恨を散ぜん」と恨み言をおっしゃり、それが京都にまで伝わったので、魔王とはただならないと後白河天皇は近習の康頼を使いに出した、讃岐の配所を訪れた康頼が御様子をお窺いすると、それは酷い有り様であった、配流から9年(実際には8年)の後に崇徳上皇は讃岐の地で亡くなり、「白峯と云ふ所にて煙に成し奉る」も、怨念によって、生きながら天狗の姿となった、といった話が見えます。

「康頼」は「鹿ヶ谷の陰謀」(鹿ヶ谷事件)(大文字山にある「俊寛僧都鹿谷山荘跡」碑の由来)に関わった平康頼(出自は平氏ではなく中原康頼とも)(平信範の日記『兵範記』嘉應2年4月19日条などに中原康頼として名前が見える人物か?)とされますが、平康頼の活動時期から推測される生年や、あるいは時系列から見て、この讃岐訪問は歴史的事実ではなく、崇徳上皇が天狗の姿となったという末路まで含め、あくまでも「物語」だと考えられています。

しかしながら、この話は世間一般にもよく知られていました。

その後、讃岐では金毘羅権現さんを祀る松尾寺(金毘羅大権現)(現在の金刀比羅宮)で崇徳天皇を合祀したと言います。

時は流れて幕末、王政復古の動きが盛んになると、平田派国学の影響を強く受けた中瑞雲斎(中左近)により、崇徳院の神霊を讃岐の地から京都の地に移そうとする動きが活発になりました(崇徳院の神霊遷還や、あるいは崇徳院神霊の京都還幸などと呼ばれています)。

崇徳上皇が讃岐で崩御した後、保元の乱で崇徳上皇と争った平清盛や、続いて源頼朝が武家政権を獲得し、鎌倉幕府(あるいは執権北条氏)に対抗しようとした後鳥羽上皇は承久の乱で敗れて隠岐島に配流されました。

国学者らは、京都に戻れなかった崇徳院の怨念が、その後の武家政権や争乱の世、あるいは天皇の権威の失墜を招いたと考え、崇徳院の神霊を京都に移すことで、幕末期の争乱の世を鎮め、徳川幕府による武家政治を廃し、君主政権へ移行できると考えたのです。

この考えは朝廷を動かし、当時の孝明天皇や、その遺志を継いだ明治天皇により実現することになります。

そう、その崇徳院の神霊を移した地こそが、私が普段からよく参拝している、京都市上京区の白峯神宮さんです。

補足しておくと、上のくだりは宮内省が編纂した『孝明天皇紀 巻二百二十』が詳しい。

横井小楠の暗殺事件や、あるいは外山光輔らによる二卿事件(東京の新政府転覆計画)に連座した影響もあるのか、中瑞雲斎は後世の歴史で扱いが良くない。

瑞雲斎の最期について、森鷗外(森鴎外)による史伝『津下四郎左衛門』では青森(監獄)へ移送される途中で死んだとするが、高木博志先生による『近代天皇制の文化史的研究 : 天皇就任儀礼・年中行事・文化財』 の第六章で「(中瑞雲斎は)平田派国学者の国事犯として獄死」とする。

以上は2014年(平成26年)5月の話。

整理の都合で記事を分けます。

続きは上の記事に。

余談・雑談

2014年11月 真如堂さんの紅葉

この日は夕方に時間が空いたため、急ぎ、真如堂さんへ。

日没前であれば少しは混雑もましかと思いきや、平日、かつ、お天気がよくないにもかかわらず、こんな時間まで大にぎわい。

たとえ紅葉の時期であっても、さほど観光客が多くなかった10年前からすると、とても考えられない光景です。

あいにく、小雨混じりの空模様、青空を背景に……、とはいかなかったものの、今年も色鮮やかな紅葉と落ち着いた三重塔の対比を楽しむことができました。

真如堂さんの参詣道付近から、色付く大文字山と、その火床を望む。

この撮影地点からだと、大文字山の「こぶ」がよく分かりますね。

右奥の一番高い「こぶ」が大文字山の三角点峰、つまり、大文字山の山頂です。

私が大文字山の山頂を「大文字山の三角点」と呼ぶのは、ハイカー間の慣習のようなものですが、如意ヶ岳(如意ヶ嶽)の山頂との混同を避ける目的や、火床との混同を避ける目的もあります。

夕日差す真如堂さん(京都市左京区)の三重塔と紅葉。

「京都の紅葉」のうち、観光地に限定すれば、昔からこの風景を好んで観賞しています。

以上は2014年(平成26年)11月18日の話。

江文峠にツキノワグマ(熊)

2014年(平成26年)4月26日に江文峠でツキノワグマ(クマ、熊)が目撃されています。

峠の北にあたる金毘羅山や、あるいは峠の南にあたる瓢箪崩山や箕ノ裏ヶ岳を登る方はご注意を。

また、上記に限らず、近年、大原や静原、岩倉周辺でクマの目撃例が急増していますのでご用心ください。

蓮防(蓮坊) 江文山の伝説 江文寺と毘沙門天信仰

これは過去の記事でも触れましたし、本記事でも取り上げていますが、長い歴史の中、金毘羅山(江文山)には多くの宗教的な伝承が伝わっており、それらが複雑に関わり、入り混じっています。

たとえば、大原盆地を挟んで対峙する比叡山であったり、山中の江文寺であったり、山麓の江文神社であったり、崇徳天皇信仰であったり、これはより土着的な信仰だと考えられますが、山上の三壺大神であったり。

そんな中でも、鎌倉時代の『元亨釋書』(元亨釈書)に見られる、平安時代の蓮防(蓮坊)の説話は、当時や、より後世の江文山観に少なからず影響を与えているように思われるので、こちらで引いておきます。

感進四之三

釋蓮防睿山慈念之門人也性素潔清苦勤勵有密學持法華修法靈感人被勝利結夏於沍文山張大笠爲場拂平石爲床晝夜不臥數日不食或只菜蔬又去䀋味專誦法華修懺悔夢普賢乗白象對立毗沙門天善言慰諭没時手把經卷而逝

『元亨釋書』

比叡山の蓮防なる僧にまつわる伝説です。

『元亨釋書』は漢文体ですので、ところどころ当方で雑に書き下しておきます。

蓮防は叡山慈念の門人なり、その性は質素にして潔浄なりける、行い清く苦しさを忍びて勤め励まれたり、密教を学び法華を持ちて修した、つまり、慈念僧正(延昌) [4]の門人としていますので、蓮防は平安時代中期頃の人物だと考えられます。

『元亨釋書』は鎌倉時代に成立した仏教史ですので、蓮防についてリアルタイムに記した記録ではありません。

平安時代中期に成立したとされる『大日本國法華經驗記』(本朝法華験記)(法華験記)には元となりそうな話が見えます。

『大日本國法華經驗記』の時点では「蓮坊阿闍梨」でしたが、後世に多大な影響を与えた『元亨釋書』で「蓮防」としたので、それ以降の諸誌でも蓮防と扱われるようになりました。

江文山に夏(げ)を結べる、大笠(簦)を張りて行場とし、平らかなる石を払いて床として、といった描写が見えます。

「沍」(凍る、水が枯れるといった意味)と「江」(川や入江)は明確に異なる漢字ですが、この段にかぎらず、『元亨釋書』では「江」を「沍」の字で表しており、版本によっては「沍」を「江」と改めたり、あるいは「沍文」に「エフミ」と振り仮名を振っていますので、ここでは江文山を指すと考えられます。

昼夜臥せず数日食せざりけり、或いはただ菜蔬をのみ食したり、また塩の味を去りて専ら法華を誦じ懺悔を修せらる。

結夏(夏籠もり)に入っており、精進のため、体は横にせず、数日食べずにいたり、あるいは菜蔬(あおもの)のみを食べ、また塩の味を去く、つまり塩断ちしたとも書かれています。

「法華を誦じ懺悔を修せらる」は、いわゆる天台の法華懺法だと考えられ、これは懴法ヶ嶽の記事 で少し触れています。

その没する時、手に経巻を把て(持って)逝せられた、今も険しい姿を残す金毘羅山、昔は厳しい行場だったことが窺われますね。

行場がロッククライミングゲレンデにあたる岩場の上だったのか、あるいは山頂にあたる三壺大神だったのか、当時はもちろんそれらは存在しませんが、現代における金毘羅大権現や神代文字碑のあたりだったのか、あるいはまったく異なる山中だったのかは分かりません。

ただ、個人的に、見晴らしの良い場を選んで大笠を張ったのではないか、などと考えています。

また、夢の中に普賢菩薩が白象に乗向かいて立ちたまい、毘沙門天は善言をもって慰諭せられたり、とも見え、これはかつて江文山の南腹に所在したとされる江文寺の毘沙門天信仰にも通じています。

ただし、この話だけでは、平安時代中期頃の江文山に寺が所在したか(すでに成立していたか)は伝わりません。

江文寺の趾

江文寺は,金毘羅山(江文山)の南腹あった寺院で,現在の不動堂辺りが跡地といわれる。本尊は毘沙門天だったようだが,創建の由緒などは明らかでない。大治5(1130)年には寺名を確認できるので,これ以前からあったことは間違いない。また,鎌倉時代末期の作とされる『拾芥抄』にも寺名が見えるが,その後は明らかでなく,荒廃して廃寺になったと考えられる。

https://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/rekishi/fm/ishibumi/html/sa151.html

1961年(昭和36年)に建立された「江文寺の趾」碑が今も残ります。

江文寺については詳細明らかではありませんが、京都市では「本尊は毘沙門天だったようだ」としています。

「現在の不動堂辺りが跡地といわれる」とあるように、この石標の地点ではなく、ここから少し山を登ると、琴平新宮社さんの下にある不動堂のあたりが妙に開けており、そのあたりに江文寺があったのではないかと考えられています。

不動堂では修験道と関わりが深い不動明王をお祀りしていますが、これは江文寺が廃れた後も金毘羅山が行場としての性質を残していたからです。

平安時代後期の三善為康による往生者伝、『後拾遺往生傳』(後拾遺往生伝)には「參議從三位左大辨勘解由長官藤原為隆卿」が「鞍馬法輪江文信貴高野粉河勸修寺等」の名山霊寺に四天王像を安置した、といった話が見えます。

藤原為隆は大治5年(1130年)没ですので、為隆が江文寺に四天王像を安置したのは、それ以前の話だと考えられます。

京都市による「大治5(1130)年には寺名を確認できる」の典拠はここにあります。

京の名山霊寺として、鞍馬山、法輪寺、勧修寺と共に名前が挙がり、他も信貴山、高野山、粉河寺といった名だたる名寺ばかりですので、この当時の江文寺はそれらと比肩する存在だったようですね。

信貴山の朝護孫子寺さんは言うに及ばず、かつては鞍馬山の鞍馬寺さんも毘沙門天王を本尊としていました。

朝護孫子寺さんも鞍馬寺さんも毘沙門天の神使とされる張り子の虎さんを縁日で売っていらっしゃったり、今でも毘沙門信仰や虎の寺として知られています。

もし、江文寺が現存していたら、それらのお寺さんと同様、江文寺も「寅年の寺」扱いされていた、かもしれません。

また、『後拾遺往生傳』には、延暦寺西塔菩提坊の快賢上人が大原江文に移り住み、草庵を巌泉の畔に建てた、ゆえに人は泉下房と号した、といった話も見えます。

三善為康の没後、藤原宗友 [5]なる人物が撰述した『本朝新修往生傳』(本朝新修往生伝)によると、江文寺に移住した僧、快賢は天承元年(1131年)に臨終したらしい。

これらの描写を見るかぎり、やはり、江文寺は比叡山との関わりが深かったのでしょう。

『愚管抄』の作者として知られ、天台座主に就いた平安時代末期~鎌倉時代初期の慈円も、若き日に江文寺で参籠しています(数え20歳の頃)。

この慈円は金毘羅山ではなにかと名前を見る崇徳天皇の義弟でもあります(崇徳天皇の中宮である皇嘉門院は慈円の異母姉)。

承安4年(1174年)、百日間の参籠を終えて江文寺を下りた慈円は、安元元年(1175年)から治承3年(1179年)にかけて、比叡山無動寺で千日入堂の荒行を果たし、その後は江文寺で(若くして)隠居しました。

けっきょく、兄である九条兼実の強い意向で、江文山を出て有力寺院の別当などを歴任することになりますが……。

さておき、蓮防の話からも伝わるように、江文山(江文寺)は延暦寺の僧にとっての行場でもあったことが察せられます。

このように、平安時代末期には名の知られる寺院だったと考えられる江文寺ですが、徐々に勢いを失っていきます。

類書『拾芥抄』(略要抄)で「諸寺」に「江文」の名前が見え、「毗沙門火事之時本尊自出」としています。

これが京都市による「本尊は毘沙門天だったようだ」「『拾芥抄』にも寺名が見える」の典拠ですが、おそらく本尊を失ったと考えられる江文寺は、これ以降の史料に名前が現れなくなり、やがて廃れたと考えられています。

本尊が失われたり、流出したと考えられる寺が衰微した例は枚挙に暇がありません。

なお、鞍馬寺さんの国宝、毘沙門天三尊立像(毘沙門天立像および両脇侍像)のうち、吉祥天像の胎内経に「大治二年二月二十三日書 重怡 信意 隆慶 造佛巧匠 兼○ 快賢 經○ 靜眞」などと記されており、仏像の作者のひとり、快賢と、江文寺の僧、快賢は、年代的に見て同一人物と考えられます。

延暦寺の僧、重怡が鞍馬寺に入っていたものの、大治2年(1127年)当時の鞍馬寺は真言宗に属していましたが、その後、保延年間(1135年~)に天台宗へ改宗しました。

鞍馬寺も大治元年(1126年)に火災で焼失しており、再建時に吉祥天像も制作されたと見られますが……。

江文神社さんと金毘羅大権現さんの写真は上の記事に。

金毘羅山(江文山)周辺の歴史に興味が湧いた方は、ぜひ、合わせてお読みください。

江文山がいつ頃から金毘羅山と呼ばれるようになったのか、軽く取り上げています。

琴平新宮社さんと三壺大神さんの写真は上の記事に。

江文寺が失われた後も、近世に至るまで、江文山は雨乞い山や行場としての性質を残しており、たとえば、「経を納入して行法をなした」といった話を取り上げています。

不動堂で祀られる不動明王は火の神様でもあり、修験道と関わりが深い仏様でもあります。

関連記事 2014年5月 金毘羅山の風景・遠景

- 大原の金毘羅山から「あべのハルカス」を遠望 神代文字碑 京都

- 京都 金毘羅山 夜景や風景 京都タワーを遠望 大原の里10名山

金毘羅山 三角点峰(地理院 標準地図)

「金毘羅山(コンピラヤマ)(こんぴらやま)」

別称として「江文山(エブミヤマ)(えぶみやま)」

西峰(三角点峰) 標高572.3m(三等三角点「根王」)

東峰(最高峰) 標高約580m

京都市左京区

現代における山名の表記は「金毘羅山」であって「金比羅山」ではありません。

「真如堂(真正極楽寺)」

京都市左京区浄土寺真如町 付近

脚注

- より厳密に申し上げれば、左京区大原野村町と左京区静市静原町を分けます。一般的に金毘羅山は大原の山と見なされていますが、南中腹に所在する琴平新宮社さん、東峰(最高峰)の山頂、西峰(三角点峰)の山頂、いずれも住所のうえでは静原町にあたるため、金毘羅山は大原の山ではなく静原の山とするのが適切です。しかしながら、南東麓に所在する江文神社さんやロッククライミングゲレンデは大原にあたり、古くは「江文山」を称したことからも、大原の山と見なされるのもやむをえないでしょう。また、翠黛山(小塩山)や焼杉山と併せた「大原三山」の総称が広まり、近年では「大原の里10名山」の1座として整備された影響も大きいです。[↩]

- 「基盤地図情報(数値標高モデル)5mメッシュ」では両地点ともに560~565m。[↩]

- ただし、大きく回り込む必要があるため、鳥さんでもなければ両地点を直線的に移動できません。[↩]

- 江文山とも関わりがあったと考えられる補陀落寺(補陀洛寺)の僧。後に天台座主。空也上人は延昌から「光勝」の僧号を授けられており、その立場上、血脈資料『諸嗣宗脈紀』では光勝(空也上人)を蓮防の弟弟子としています。『諸嗣宗脈紀』は作者である鳳潭の見解によるところが大きい。[↩]

- 『本朝新修往生傳』の自序に「仁平元年臘月一日朝市隱藤宗友序」(朝市隠藤宗友序)とありますが、藤原宗友について伝わる事実はきわめて少なく。「朝市隠」は市井の隠士の意ですので、匿名の可能性すらあるでしょう。『文選』に収録される王康琚の「反招隱詩」(反招隠詩)に「小隱隱陵藪、大隱隱朝市。」(小隠は陵藪に隠れ、大隠は朝市に隠る。)とあります。[↩]

最近のコメント