前回に引き続き、今回も京都市右京区の大内山の話を。

大内山(おおうちさん、おおうちやま)は「御室御所」とも称された仁和寺さんの裏山で、仁和寺さんの山号でもあります。

その山中深くには仁和寺さんと関わりが深い宇多天皇陵(と治定された地)が所在します。

「宇多天皇陵」は地理院地図などに見える通称で、正しくは「宇多天皇 大内山陵」といい、この御陵がある山が「大内山」といえるでしょう。

仁和寺さんの裏山としては、いわゆる「御室八十八ヶ所」(御室八十八ヶ所霊場)の山が知られています。

この山は眺めもよく、仁和寺さんが広く開放なさっていることから、いつ訪れてもハイキングがてらの参拝者さんで賑わっており、私も時おり登っては京都の風景を楽しんでいます。

仁和寺さんの公式サイトでも、御室八十八ヶ所霊場の山を「仁和寺の裏」であると明記なさっています。

この「裏山」の山頂付近には、おそらく仁和寺さんが設置なさったであろう「成就山」を示す大きな看板が立てられており、現代において、御室八十八ヶ所霊場の山は「成就山」と呼ばれていることが窺えます。

仁和2年(886年) 光孝天皇の発願によって、大内山の麓に御願寺を着工。

https://www.ninnaji.jp/about_history/

対して、仁和寺さんでは「大内山」に対する扱いが小さく、公式サイトでも「歴史」のページに一文が見えるのみで、他には名前が見えません(本記事の初稿公開時に確認)。

光孝天皇は宇多天皇の父で、先代の天皇。

「御願寺」(西山御願寺)は仁和寺さんの前身にあたり、大内山の山麓に創建が計画されたことが伝わります。

光孝天皇は仁和3年(887年)に崩御しましたが、跡を継いだ宇多天皇により、さらに翌年の仁和4年(888年)に落成し、元号から寺名も「仁和寺」とされました。

「御室山」

在ニ仁和寺之北一或稱大内山『雍州府志』

江戸時代前期、貞享3年(1686年)刊行の『雍州府志』に「御室山は仁和寺の北に在る。あるいは大内山と称する。」と見え、これにしたがえば、(この当時の)御室山が大内山で、仁和寺さんの北の山です。

目次

大内山の山頂はどこ?

仁和寺の金堂越しに見える山(大内山?)

大内山? を御室仁和寺さんの金堂越しに望む。

今年、2016年(平成28年)の2月、お参りがてら、何気なく撮影した写真です。

本堂に相当するお堂を指して、仁和寺さんでは「金堂」と称していらっしゃいます。

長年、この金堂越しに見える美しい山容を誇る山こそが「大内山」で、この山は地形図で仁和寺さんの北に見える標高点241m峰だと考えていました。

ところが、よくよく地形図と写真を照らし合わせてみると、この山は標高点241m峰ではなく、その南東に所在する小ピークだと気付きます。

もしそうだとすると、今まで思い違いをしていたことになりますが、さて。

そこで、先日、2016年(平成28年)9月21日の朝、確認のため仁和寺さんを訪れました。

南の二王門を抜け、中門越しに北を向いて写真を撮影します。

御室仁和寺さんの中門越しに北の成就山や大内山を望む。

仁和寺さんの北に大きなコブが3座、波打ちながら連なっています。

このうち、左の山が御室八十八ヶ所の山(成就山)で、中央の山が地形図に見える標高点241m峰です。

入門し、位置関係を確認しながら金堂へ寄っていくと、先ほどの写真で金堂越しに見えているのは中央に写る山ではなく、その右の山だと分かります。

この山は地形図では標高点241m峰の南東に所在する約220mの小ピークです。

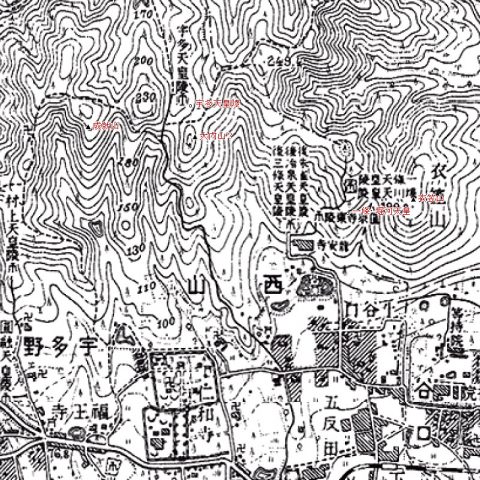

現代の地形図に見る大内山周辺

大内山と成就山周辺の地形図。

現行の地理院地図(標準地図タイル)を利用して作製しています。

便宜上、約220m小ピークの山に「大内山?」と示しておきましたが、これは「仁和寺さんの金堂越しに見える山」です。

「宇多天皇 大内山陵」は、標高点241m峰の東、約220m小ピークの北の谷間に所在します。

標高点241m峰も約220m小ピークも「仁和寺さんの北の山」であることは確かで、いずれも「宇多天皇 大内山陵」の山といえるでしょう。

現地を訪れてみると、やはり約220m小ピークを指して「大内山山頂」とする道標が見受けられますが、この約220m小ピークは龍安寺さんの寺領となっています。

地形図を見るかぎり、龍安寺さんの裏山ともいえそうです。

「大内山」

在ニ都城ノ西鳴瀧ノ東北ニ一也乃今ノ仁和寺也宇多帝構フニ隠室於此ニ一以來有ニ此ノ名一乎大内ハ乃帝都ノ號也『扶桑京華志』

寛文5年(1665年)の『扶桑京華志』には、「大内山は今の仁和寺なり」「宇多天皇が隠室を構えられて以来大内山の名がある」「大内はすなわち帝都の号なり」と見えます。

『扶桑京華志』によると、「大内」は御所であり、大内山は「御室御所」と称された仁和寺さんそのものを指しているようです。

ただし、現在の仁和寺さんでは「大内山の麓」となさっている以上、大内山を「山」と見なされているようです。

京都には「大内山」なる紅白の和菓子があります。

「御菓子司 中村軒」さんの「京のおかし歳時記」 によると、お菓子の「大内山」は大内裏(御所)を指しているが、本来は「仁和寺の北の山の名前」だとしていらっしゃいます。

記事に掲載されているお写真では、やはり金堂越しに見える山が写っており、これにしたがえば約220m小ピークが大内山となります。

実際に和菓子の「大内山」を見れば、お菓子も形の良い山容を模したものだと推察できるでしょう。

また別の可能性として、安政元年(1854年)の『聖蹟圖志』(聖蹟図志)では「大内山 今八十八ヶ所堂舎在」としています。

この「大内山」の右に、大内山とは別に宇多天皇陵の山が描かれており、そちらの山名は「丸山」、さらに、その南東に龍安寺領の山として「俗云戻リ山」(俗に戻り山という)と記されています。

『聖蹟圖志』にしたがうと、御室八十八ヶ所の山(成就山)こそが大内山であり、宇多天皇陵の付近に所在する標高点241m峰が丸山で、その南東に所在する220m小ピークのあたりが戻り山となるかもしれません。

『聖蹟圖志』に成就山の山名は表れず、このように、大内山や成就山がどこを指すかは混同が見られます。

花見と御室八十八ヶ所

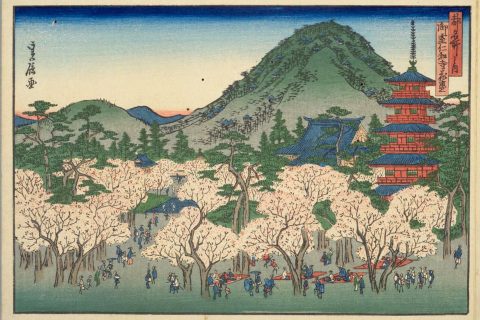

『都名所之内 御室仁和寺花盛』(長谷川貞信)

(著作権保護期間満了)

出典:貞信『浪華百景幷都名所』より『都名所之内 御室仁和寺花盛』

国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1304828

上の貞信の絵には、五重塔と金堂越しに山が描かれています。

五重塔や金堂との位置関係(真南から正面に金堂を見ず、南東から五重塔越しに金堂を見ている)や、山中に札所らしき堂舎が点在していることからも、貞信の絵に描かれている山が御室八十八ヶ所の山であることは明らかです。

『聖蹟圖志』と同様、この絵は江戸時代末期(幕末)の安政年間に描かれたもので、その少し前、文政10年(1827年)に四国八十八ヶ所霊場の砂が御室に招かれ、新たに御室八十八ヶ所が整備されるに伴い、この山(現代においては成就山と呼ばれる山)が仁和寺さんの裏山と扱われるようになったのだろうと推測しています。

京都市による昭和初期の観光案内書である『京都名勝』にも、「背後の大内山には約百年前に開かれた御室八十八ヶ所がある」と見え、現代においては、仁和寺さんや御室八十八ヶ所の山の住所地名が「京都市右京区御室大内」となっています。

しかしながら、仁和寺さんの金堂が背負う山や、大内山陵(宇多天皇陵)がある山が大内山と見なされる事情もあるのでしょう。

貞信の絵の題は「御室仁和寺花盛」ですが、江戸時代の御室は「京都随一の花見の名所」とまで謳われていました。

寛政5年(1793年)の『都花月名所』では、「看花」の地として「御室」の名前を最初に挙げています。

「御室」

當山は洛北の名區にして昔より櫻多し。山嶽近ければ常にあらしはげしく枝葉もまれて屈曲ためたるがごとし。數千株の花盛には都下の貴賤春の錦をあらそひ。花の陰に幕打はへ。春色の風人富貴の時を得て。淸香を袖にたゝへ。酒に臥て月の上る事をしらす

(中略)

又後山を大内山と云續後拾

從三位範永

花をみる大内山のもろ人は木の本ながら千世もへぬべし都て此地は八重櫻多くありて一重は少し也。

(後略)

『都花月名所』

現代と同様、多くの人々が集まって花見を楽しんだことが伝わります。

「仁和寺の後ろの山を大内山という」「都(すべ)てこの地は八重桜が多くありて一重は少しなり」などの描写も見えますね。

御室の地は周りを山に囲まれており、強い風が吹き下ろすから桜の樹高が伸びにくい、といった俗説は諸誌に見え、仁和寺さんの桜の背丈が低いのは昔からだったことが分かります。

『都花月名所』は「御室八十八ヶ所」が開かれる直前に刊行された名勝誌的な地誌ですので、『聖蹟圖志』や貞信の絵と異なり、「八十八ヶ所」の話は見えません。

「大内山」は古くより歌枕ともなっており、『都花月名所』では『続後拾遺和歌集』(続後拾遺集)に収載された藤原範永の賛歌「花を見る大内山の諸人は木のもとながら千世も経ぬべし」を引いています。

藤原範永は平安時代中期~後期の歌人で、廣澤(広沢池)畔の遍照寺 で催された歌会で詠まれた山家秋月の歌を、藤原定頼が懐紙の草案(詠草)にまとめ、出家して岩倉の長谷に籠居していた藤原公任(定頼の父で、歌人や教養人としてはもちろん、『北山抄』の編者としても高名)に見せたら、当時、無名の若き蔵人だった範永が詠んだ月見の歌を公任は選んで絶賛した、そのことを知った範永は感動し、定頼から詠草を譲り受け、それを錦の袋に入れて家宝とした、これこそ褒め甲斐があるもので、深い見識を持つ人のあるべき姿だといった話が、鎌倉時代中期の説話集『十訓抄』に見えます。

これはどちらかといえば藤原範永を見出した藤原公任を持ち上げるエピソードですが、(公任に褒められたとされる)範永は優れた歌人となり、大内山の歌など、勅撰和歌集に30首の歌が入集しました。

清少納言による『枕草子』の冒頭、「春はあけぼの(、やうやうしろくなりゆく山ぎは、すこしあかりて、紫だちたる雲のほそくたなびきたる)」のくだりはよく知られるところです。

百首の歌人々にめしける時山霞

後嵯峨院御製

今は又霞へたてゝおもうふかな大内山の春のあけほの『雲葉和歌集』

鎌倉時代中期に成立した説話集『古今著聞集』などに、桜の情景描写と「霞わたれる大内山の春のあけぼの」に憧れる話が見え、近い時代の『雲葉和歌集』(雲葉集)に後嵯峨天皇の収歌があります。

この頃は嵯峨のあたりから見て大内山の向こうに春の曙を感じたのでしょう。

いずれも藤原俊成による「花の雪散る春のあけぼの」「霞に薫る春のあけぼの」など、「春曙」は「花」や「(山の)霞」と合わせて多くの歌に詠まれましたが、後世の解釈本や歌論書では、その設題に清少納言が与えた影響を否定しません。

藤原俊成は『源氏物語』を歌人なら誰でも目を通すべき基本的な教養としましたが、『枕草子』の受容史はどのようなものでしょうか。

余談ながら、甲斐国(山梨県)の夢山(夢見山)を詠んだ「きのふまでめなれし雪は夢山のゆめとそ霞む春のあけほの」(きのふまで目なれし雪は夢山の夢とぞ霞む春のあけぼの)の歌は、そのうえで、荘子の「胡蝶の夢」も踏まえた歌でしょう。

『甲斐名勝志』が収める甲斐八景「夢山春曙」歌を詠んだ中院通躬は江戸時代前期~中期の公卿で、この歌を詠むにあたって甲斐国を訪れておらず、あくまでもイメージ上の夢山を京から詠んだ歌ですが、それゆえに成立した歌ともいえます。

※

ここに差していた紀貫之の「花の歌」の話は、記事下部の「余談」に回しました。

旧版の地形図に見る大内山周辺

この地図を作製するにあたり、「今昔マップ on the web」タイル を利用しています。

一次ソースは1931年(昭和6年)部分修正、1932年(昭和7年)発行の二万五千分一地形図「京都西北部」。

御室から北の原谷に抜ける細い車道が通じたのは戦後の話ですので、戦前や終戦直後の地図には道路が描かれていません。

そのため、「御室八十八ヶ所」の山と宇多天皇陵周辺の山々が別れておらず、いずれも同じ山の内にあるように見えます。

「御室山は仁和寺の北にあり」ですので、広義の大内山(御室山)は、「大内山陵の山=仁和寺金堂の背後の山=現代において大内山と呼ばれる山」から「御室八十八ヶ所の山=現代において成就山と呼ばれる山」まで含めた総称なのでしょう。

それどころか、(龍安寺や等持院といった寺院が成立する以前など、)時代によっては、さらに広い範囲を「大内山」と総称していた可能性もあります。

また、この地形図の時代は、龍安寺さんと仁和寺さんの中間地点にあたる住吉大伴神社さんから大内山や宇多天皇陵を登るコース(宇多源氏始祖追遠碑から住吉山を登るコース)が一般的だったようで、地形図でも実線路で表示されています。

『聖蹟圖志』には住吉社(現在の住吉大伴神社さん)から戻リ山や丸山(宇多天皇陵)へ至る道が描かれており、おそらく同じコースを指していると考えられます。

これらを踏まえ、現地を訪れてみましょう。

宇多天皇 大内山陵を散策・登拝

先にも述べたように、宇多天皇陵は大内山の山中の谷間に所在します。

宇多天皇は仁和寺の僧坊に居住なされたことから、仁和寺も「御室御所」や「仁和寺御所」と称しました。

ゆかりある仁和寺さんから宇多天皇陵の参陵道が設けられており、ちょっとしたハイキングコースとなっていますが、隣接する「御室八十八ヶ所」の成就山と比較すると歩く方は少ないようです。

また、御室から原谷に抜ける車道が通じたことにより、途中まで容易に車で上れることから、仁和寺さんから律儀に参道を登拝する方は珍しいでしょう。

仁和寺を起点に

仁和寺さんの北西端、「御室成就山 八十八ヶ所 御山めぐり」石標。

金堂の西、境内の北西端から仁和寺さんを出ます。

「宇多天皇陵 八丁 参道」石標。

仁和寺さんから出て右折すると、すぐに上の石標が建っているので、この道標に従い北へ進みます。

(右折せず、)西へ直進すると、八十八ヶ所霊場めぐりの起点となる一番札所です。

御室八十八ヶ所

成就山「御室八十八ヶ所」出口(下山口)。

ここは八十八ヶ所霊場めぐりの出口ともいうべき地点です。

霊場を逆順でお参りする場合はこちら側から上りますが、この道は宇多天皇陵の参道も兼ねています。

車止めのチェーンを避けて中へ。

御室八十八ヶ所から宇多天皇陵参道へ岐れる石段。

すぐ右手に石段が見えます。

この石段を上れば宇多天皇陵の参道ですが、その前に近くの札所にもお参りを。

御室八十八ヶ所「第八十六番 志度寺」「第八十八番 大窪寺」付近の池。

台風第16号が近畿地方を通過した翌日ということもあり、成就山の山麓にあたる札所や池の周辺も水浸しでした。

左に写っている橋を渡れば池の祠にもお参りできます。

長龍眷属供養碑

御室八十八ヶ所の池の祠。「長龍眷属供養」碑。

「春属」にも見えますが、下が「日」ではなく「目」ですので、「眷属」(眷族)の「眷」だと読み取れます。

「長い龍(の神)」はヘビ(蛇)を隠喩するケースがありますが、当地がどうであるかは分かりません(知りません)。

このあたりはぬかるんでおり、足を滑らして転ばないように、先ほどの石段の地点まで慎重に戻ります。

原谷道(千束御室線)

「宇多天皇大内山陵参道」石標。御室八十八ヶ所から原谷道へ。

京都府立聾学校さんを右手に見ながら参道を進むと、御室から原谷へ抜ける車道と合流します。

この道路は市道千束御室線の一部で、原谷を経て鷹峯まで通じています。

道幅は狭く、急なカーブも多く、それでいて街灯も無く、夜間はなかなか危険な山越えの峠道です。

ここから原谷方面へ車道歩きとなりますが、トレーニングで走る方も少なくないようで、この日も何人ものランナーさんとすれ違いました。

狭隘な道路歩きが嫌だという場合は……、

御室から原谷へ抜ける車道から大内山ハイキングコースの取付。

少しばかり原谷方面へ車道を上ると、右(東)に大内山に取り付く踏み跡が見えます。

このコースは正規の宇多天皇陵参道ではありませんが、道なりに山を登っていけば、やがて参道と再合流します。

すぐ左(西)を車道が並走しているものの、車道や急な石階段を避けることができるので、より正確に厳密に参道を辿りたいということでもなければ、この「脇道」がお勧めです。

山肌が露出しており、雨上がりは滑りやすい苔むした岩の道ですが、山歩きであればこちらが良いでしょう。

正規の宇多天皇陵参道でお参りしたいという場合は、この道を取らず、原谷方面へ向かう車道を上っていきます。

やがて、右手に古い石段が見えますので、ここで歩行者は車道から岐れ、この石段の道を利用してショートカットします。

車道は山を大きく回り込むように上り、階段の最上段で合流します。

御室~原谷の市道から岐れる長く急な石段の道。

かなり急な階段であるにもかかわらず、この石段の道もトレーニングに利用する方がいらっしゃるようです。

風化が進んでおり、一部、崩れかけているので、慎重に明るい場所まで上ります。

石段を上りきると先ほど岐れた車道やハイキングコースを合わせます。

宮内省「大内山陵」杭と「宇多天皇 大内山陵 参道」標。

車道が大きく膨らんだカーブの地点で、ここで原谷方面へ向かう市道千束御室線とはお別れです。

私は下から歩いて参道を登ってきましたが、四輪や二輪の方はここまで車道を上ってこれます(が、あまりに長時間、大っぴらに駐停車するのは止めたほうがよいでしょう)。

現代においては、ここが実質的に宇多天皇陵の取付のようなもので、あとは参道を大内山の御陵まで登ります。

宇多天皇陵参道の展望と夜景

「宇多天皇 大内山陵 参道」から御室成就山を望む。

参道を少し登ると左(西)に成就山の姿が見えます。

写真では分からないと思いますが、いくつかの札所の屋根も確認できます。

現代において、宇多天皇陵の山(大内山)と御室八十八ヶ所の山(成就山)の山間には御室から原谷に抜ける車道が通じていますが、これは戦後に原谷が開拓されたことに伴い整備された市道です。

(宮内庁ではなく、)宮内省時代の石杭が残っていることからも察せられるように、市道は先にあった宇多天皇陵の参道を利用したものと考えられます。

往時とは参道の景観や成就山の地形も変化しているでしょう。

見晴らしの良い「宇多天皇 大内山陵 参道」からの眺望。京都の西部~南西部を展望。

さらに参道を少し登り、後ろを振り返ると、主に京都盆地の西部から南西部にかけてを見晴らせます。

京都西山の稜線や、左端の遠方には生駒山の山影が写っていますが、台風一過の澄んだ空とはならず、小塩山やポンポン山の山頂域は雲の中に隠れがちでした。

上の写真でも小塩山には見切りをつけており、おおむね釈迦岳以南しか写っていません。

空気が澄んだ日には、生駒山の左遠方に金剛山を、生駒山の右遠方には和泉山脈の稜線まで見通せます。

「宇多天皇 大内山陵 参道」から京都の夜景を望む。京都西山や生駒山を遠望。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 生駒山 | 39.9km | 641.9m | 奈良県生駒市 大阪府東大阪市 | 生駒山地最高峰 |

| 天王山 | 15.3km | 270m | 京都府乙訓郡大山崎町 | |

| 小倉山 | 14.9km | 305m | 京都府長岡京市 京都府乙訓郡大山崎町 | |

| 釈迦岳 | 13.6km | 630.7m | 大阪府三島郡島本町 京都市西京区 | |

| ポンポン山 (加茂勢山) | 13.9km | 678.7m | 京都市西京区 大阪府高槻市 | |

| 小塩山 | 11.0km | 642m | 京都市西京区 |

9月17日の夜に訪れた際に撮影した写真です。

かすれていますが、山上が明るく照らされているため、生駒山の場所はすぐに分かります。

生駒山の手前には八幡の鳩ヶ峰(男山)も写っていますが、字が重なるため山名は表示していません。

この撮影地点から京都タワーは見えませんが、少し山を登ると、木々の合間に京都タワーや東山の南寄りが見え、その後方に聳える鷲峰山が目立ちます。

17日の夜はスカイブルーにライトアップされた京都タワーを撮影しました。

京都タワーを撮影した話は前回の記事に。

前置きが長くなりましたが、今回はその続きや補足のようなものです。

宇多天皇 大内山陵を参拝

大内山参陵道。宇多天皇陵・約220m小ピーク・御室・原谷道の分岐。

便宜上、「分岐A」としておきます。

さらに参道を進むと上の写真の分岐地点に。

ここは大きく4つに道が岐れていますが、写真では手前側から登ってきました。

大内山。「←宇多天皇陵 ↑一条天皇陵・堀川天皇陵 方面 →御室・きぬかけの道 方面」道標。

この道標では「きぬかけの道」としていますが、「きぬかけの路」が正しいようです。

右の細い山道を取ると、「宇多源氏始祖追遠碑」を経て住吉大伴神社さんへ下山できます。

下山地点は龍安寺さんと仁和寺さんの間、住吉山墓地の下で、塔ノ下町のバス停留所が最寄りです。

古くはこのコースが一般的だったようで、戦前の地形図では実線路で表示されますが、現行の地理院地図では破線路の扱いです。

「参陵道」に固執せず、「登山」「ハイキング」であれば、このコースがお勧めで、今回の記事でも下山に利用しています。

道標では字が薄れていますが、奥は約220m小ピークを経て朱山の一條天皇陵・堀河天皇陵へ。

ひとまず左の宇多天皇陵へお参りを。

大内山の宇多天皇陵(と治定された地)。京都市右京区鳴滝宇多野谷・御室住吉山町。

前回の記事でも写真を掲載しましたが、宇多天皇陵は大内山の深い谷間に所在しています。

所在地は京都市右京区鳴滝宇多野谷とされますが、都市計画基本図と照らし合わせるかぎり、実際は右京区御室住吉山町に跨っています。

自由に参拝できる範囲はほぼ御室側で、御陵の制札も御室側に立っており、上の写真も制札のあたりから撮影していますが、御陵そのものは鳴滝側なのでしょう。

さらに、付近は北区大北山原谷との区境とも接しており、地形図では北の原谷乾町へ出る実線路が描かれていますが、立命館大学さんの原谷グラウンドに遮られるため、このコースは(ほぼ)利用できません。

「ほぼ」とする理由は現地の状況をご確認ください。

宇多天皇陵の西に標高点241mがありますが、明確な踏み跡は見当たりません。

南側から山に取り付こうとすると、「宮内庁 立入禁止」とする立て札もありますので、場所柄、無理に登るのは止めておくほうが無難でしょう。

古い絵図には、仁和寺さんの北に「大内山」、その左後方あたりに「宇多御墓山」と描かれたものもあり、本来は標高点241mの山が宇多御墓山(宇多天皇陵の山)だと考えられていたのかもしれません。

そう仮定するのであれば、『聖蹟圖志』の「丸山(宇多天皇陵)」は標高点241mの山を指していると考えると納得できますね。

『聖蹟圖志』と同時期、安政2年(1855年)の『歴代廟陵考補遺』における「宇多天皇陵」では、御陵の所在地について、「今案るに此陵葛野郡仁和寺の北の山おく字を丸山とよふ山の東麓宇多野とよふ谷の山但の小径の東傍にあり」としたうえで、宇多天皇陵のあたりの山はいわゆる大内山なりと締めています。

「丸山と呼ぶ山の東麓、宇多野と呼ぶ谷の山但」の「山但」は、私には「但」のくずし字に見えますが、意味が通じないので、たとえば、「坦」など、「たいら」を意味する他の漢字かもしれません。

「岨」と読み取るのは苦しいものの、『歴代廟陵考補遺』を受けた安政5年(1858年)の『歴代廟陵考補遺後案辨』(歴代廟陵考補遺後案弁)の現存写本では「谷陰の山岨」と見えます。

丸山については『歴代廟陵考補遺後案辨』がきわめて詳しく、標高点241mの山と断定して差し支えないでしょう。

『歴代廟陵考補遺』の描写を見るかぎり、ここでの「宇多野」は、山麓の広域的な地域名ではなく、どうも丸山の東麓の谷間、つまり、宇多天皇陵(と治定された地)を指すようです。

そこで、宇多野について調べてみると、『日本後紀』の大同元年(806年)3月癸未(19日)条に「以二山城國葛野郡宇太野一為二山陵地一」(山城国葛野郡宇太野を以て山陵地と為す)とありました。

桓武天皇陵の候補地としては見送られたものの、大内山の周辺に多くの天皇陵が集中しているのは、平安時代のはじめに宇太野が「山陵の地」と定められたからでしょう。

これは他の記事で取り上げていますが、この山域の南西端にあたる村上天皇陵の山(御廟山)について、宝暦4年(1754年)の『山城名跡巡行志』では「古記に仁和寺の長尾にある云々」とあり、仁和寺と関連付けています。

通説と異なり、宇多天皇の追号は宇太野と関係するのではとも。

先ほどの「分岐A」まで引き返し、「仁和寺さんの金堂越しに見えている山」を登ります。

大内山(御室山)を登頂

「左 一條天皇外五陵 十丁 右 光孝天皇外二陵 十三丁 参道」石標。

龍安寺さんの裏山には一條天皇陵・堀河天皇陵などの御陵があり、俗に「朱山七陵」と呼ばれます。

先ほどの分岐を、よく見ると……、

大内山陵と朱山陵の境界。龍安寺さんの石仏と注意事項を記した制札。

龍安寺さんが看板を設置なさっており、これより先、一條天皇陵・堀河天皇陵方面の参道は龍安寺さんの管理下にあるようです。

ここから少し登ると、すぐに左右に道が岐れています。

ちょっとした小分岐にすぎませんが、「分岐B」としておきます。

右は急登の道のりで、これを強引に直登すると、やがて上が明るく開けた約220m小ピークに飛び出ます。

左の道を取ると小ピークを巻き、「←一条・堀川天皇陵 ↓宇多天皇陵 →大内山山頂」道標の地点に出ますが、そちらは後で。

大内山の山頂。龍安寺さんと仁和寺さんの裏山。約220m小ピーク。

京都市の都市計画基本図では標高225.3m。

「基盤地図情報(数値標高モデル)5mメッシュ」(5mDEM)では約224m。

現代においては「大内山」と呼ばれていますが、『聖蹟圖志』が龍安寺領の「戻り山」としている山かもしれません。

「戻り山」の山名は江戸時代後期頃の他の絵図にも見えます。

どこから「戻り」山なのでしょうね(山麓の住吉社や龍安寺との関係は?)。

同じく龍安寺領の山とされる「髻(もとどり)山」との混同? [1]

山頂は「龍安寺」と刻まれた石杭が埋められているのみで、とくに山名標のようなものは見当たりません。

このピークが仁和寺さんの金堂越しに見える山であることは確かですが、これでは仁和寺さんとしては大内山と呼びにくいかもしれません。

もっとも、あるお寺さんが山号となさる御山に、また別のお寺さんが建っている例はとくに珍しいものではなく、たとえば、東山の知恩院さんは「華頂山」を山号となさっていますが、現在、華頂山の山頂と見なされている地点は青蓮院さんの将軍塚大日堂が占めています [2]。

この小ピークは京都を広く見渡せる展望地となりうる立地条件ですが、現状、伸びた樹の枝の合い間に街並みが僅かに覗くのみです。

東には好展望地として知られる一條天皇陵・堀河天皇陵が、西にも成就山があるので、あえてここを選ぶ必要もないでしょう。

奥(南)に龍安寺さん方面へのコースがありますが、ここは「立入禁止」が明示されています。

山中に点在する御陵は自由に参拝できますが、拝観料が必要な龍安寺さんの境内へは下山できません。

ところどころ、龍安寺さんの境内へ下れそうなコースには「立入禁止」の看板が立っていますので、必ず、指示に従いましょう。

決められたルールを守らない行為は、いずれ、自分自身や多くのハイカーの首を絞める結果に繋がりかねません。

大内山から朱山へ

時間が足りないので少しだけですが、北東~東の朱山方面も歩いてみましょう。

成就山と異なり朱山はヤブカが異常に多いですが、これはお約束のようなものです。

「←一条・堀川天皇陵 ↓宇多天皇陵 →大内山山頂」道標。

すでに字が薄れていますが、この古い道標を見るかぎり、やはり右の約220m小ピークが大内山の山頂だと考えられます。

手前が先ほどの「分岐B」で左の道を選んだ場合のコースです。

この道標を拵えた方は、仁和寺さんの金堂越しに見える山がどこであるか正しく理解なさっています。

朱山の参道(山道)に見える「龍安寺領」境界標石(境界杭)。

山中のいたるところに龍安寺さんの古い境界標石が残っています。

朱山のコースは踏み跡も明確で、一條天皇陵・堀河天皇陵を経て衣笠山まで縦走でき、この山域の端といえる北区衣笠(立命館大学や鹿苑寺金閣方面)へ下山できます。

古都の歴史の一端が垣間見えるハイキングを楽しめますが、興味を示す方は少ないでしょう。

好展望地として知られる一條天皇陵・堀河天皇陵は過去の記事で軽く紹介しています。

上の記事とは別に、昨年の秋にも一條天皇陵・堀河天皇陵を訪れており、その日は大峰山脈の高峰まで遠望できましたが、撮影した写真は相変わらず未整理のまま放置しています。

宇多源氏始祖追遠碑~住吉大伴神社へ下山

宇多天皇陵の「分岐A」まで引き返し、住吉大伴神社さん方面へ下山します。

先ほど、「今回の記事でも下山に利用しています」としたコースです。

道なりに下れば、宇多源氏始祖追遠碑を経て住吉大伴神社さんの向かいへ出ますが、コースから外れないようにしましょう。

このあたりの山域(尾根)を「住吉山」と呼びますが、どこが山頂というものはなさそうです(諸誌の描写を見るかぎり、標高点241m峰を住吉山とする近年の風潮は論拠に乏しく疑わしい)(調査を続けましたが、標高点241m峰の山名は丸山が正しいと断定できる)。

宇多天皇陵~宇多源氏始祖追遠碑~住吉大伴神社(~塔ノ下町)の住吉山ハイキングコース。

このコースは松に岩のしっかりした山道で、時おり正面(南東)に京都タワーなど京都の街並みを見ながら下山します。

左手(東)は龍安寺さんの境内に隣接しており、頻繁に「龍安寺」の石杭や「立入禁止」の看板が立っています。

よく見ると、「竜安寺領」表記の古い標石も混在しており、必ずしも「龍安寺」のみが用いられていたわけではないようで、なかなか興味深いです [3]。

道中、右手(南)が開かれた地点があり、雙ヶ岡(双ヶ丘)や、あるいは仁和寺さんの五重塔が覗きますが、五重塔は意外に遠く感じるでしょう。

宇多源氏始祖追遠碑。住吉山墓地の下。「きぬかけの路」碑や住吉大伴神社さんの上。

宇多源氏は宇多天皇から始まり、とくに、宇多天皇 ─ 敦実親王(覚真) ─ 源雅信を祖とする家系が栄えました [4]。

明治時代頃には、このあたりが源雅信の墓所と考えられていたようですが、御室に葬られたとされる雅信の墓所については諸説あります。

先にも引いた『聖蹟圖志』では、御室八十八ヶ所の山(『聖蹟圖志』が「大内山」とする山)の山頂西側に「大岩下石槨左大臣雅信公」と記されおり、これにしたがうと、雅信の石槨は成就山の山上にある大岩の下に埋葬されたことになります。

成就山には「大岩」が多々見られるので、具体的な場所は分かりませんが、どうやら、現代では「第二十七番 神峯寺」「第二十八番 大日寺」付近の大岩に比定する、らしい。

龍安寺さんと仁和寺さんの間、住吉大伴神社さんの前に下山します。

逆に、住吉大伴神社さん側から大内山を登る場合は、「きぬかけの路」を挟んで神社さんの向かいにある住吉山墓地の階段から入山しますが、墓地まで上らず、中段から見える宇多源氏始祖追遠碑の鳥居を目安に取り付きます。

とくに目印や案内、道標のようなものも見当たらないので、知らないと見落としてしまう可能性が高いでしょう。

敦実親王の子で、源雅信の弟である寛朝の話は上の記事で軽く触れています。

余談・追記

宇多天皇と紀貫之、菅原道真

宇多天皇について少し補足。

定省王(後の宇多天皇)は貞観9年(867年)、光孝天皇の第七皇子として生まれましたが、臣籍降下して源定省を称していました。

ところが、政治的な事情から皇族に復帰して皇太子に立てられ、仁和3年(887年)、崩御した光孝天皇の後を継いで即位することに。

思うところがあったのでしょうか、寛平9年(897年)には醍醐天皇に譲位する形で若くして退位。

昌秦2年(899年)に仁和寺で落飾し仏門へ入られ、延喜4年(904年)には仁和寺へ移られました。

以降、仁和寺の地は「御室」や「御室御所」を称します。

大内山が古くより花の歌に詠まれていたことや、御室が江戸時代には花見の名所となっていたのは記事本文でも述べたとおりです。

この「余談」では、大内山や御室と直接的な関係はないものの、宇多天皇の時代に詠まれた歌を2首ほど紹介しておきます。

貫之

花の香に衣はふかくなりにけり木の下蔭の風のまにまに『新古今和歌集』

『新古今和歌集』(新古今集)における収歌の並びを見れば、この歌の「花の香」は梅ではなく桜を指すと(撰者が判断したと)推察できます。

『土佐日記』の作者というだけではなく、歌人としても最高級の評価を受ける紀貫之は、宇多天皇と同年代・同世代の人で、この歌は御室の地を指しているとする解釈がありますが、実際のところがどうであるかは分かりません。

ただ、どちらかといえば、貫之は宇多天皇の子、醍醐天皇に深く仕えたようです。

平安時代末期の藤原成範(重教)はとくに桜を好んだ歌人で、『平家物語』では町に桜を植え並べ、その内に屋敷を建て住んだ「桜町中納言」として名を知られますが、同様に桜を好んだとされる紀貫之の邸宅跡も同地にあり、同じく「桜町」と呼ばれていたとする説もあります(このあたりは諸説の混同が見られる)。

後世、成範の屋敷跡とされる地(その当時は豊臣秀吉の太閤御屋敷跡)に後水尾上皇の仙洞御所(現在の京都仙洞御所の前身)が造営されますが、桜町中納言にちなんで「桜町殿」と呼ばれました(→国立公文書館の『桜町殿行幸図』 )。

宇多天皇に重用された人物としては、あまりにも高名な菅原道真の名前が挙がるところです。

朱雀院の奈良におはしましける時に手向山にてよめる

菅原朝臣

此たびは幣もとりあへずたむけ山紅葉の錦神のまにまに『古今和歌集』

これは御室とは全く関係がありませんが、道真は退位後の朱雀院太上天皇(宇多上皇)にお供して、上の歌を手向山で詠んでおり、この歌は『小倉百人一首』にも撰ばれています。

歌に見える「たむけ山」は「手向山」で、かつて、旅路において、集落の境の道祖神に幣(ぬさ)を散らして手向ける(捧げる)風習がありました。

「朱雀院の奈良におはしましける」出来事は歴史上には見えませんが、江戸時代中期の国学者・歌人の賀茂真淵による講義『古今和歌集打聴』では、「昌泰元年に此上皇吉野の宮の瀧御幸有しなれば奈良も道のゆくてにて」としており、この真淵の解釈(や、真淵が影響を受けた先人の解釈)により、一般的には昌泰元年(898年)の吉野御幸(宮滝御幸)(御幸は上皇や法皇の行幸)の道中を指すとされます。

真淵は「或説たむけ山は東大寺の邊といふはよしなし」、この歌に見える手向山を奈良東大寺の手向山とする説は「よしなし」=根拠が無いと否定しており、「奈良の都より旅たつ人奈良坂のうえにてたむけしてゆけばおのづからそこをたむけ山といひしなりけり」、大和と山城の境の奈良坂(今の平城山あたり)を指すとする見解を述べています。

これも実際のところがどうであるかは分からず、真淵説を紹介したうえで、(私には)所在地を断定できないとするよりほかありません。

ここで貫之や道真を引き合いに出したのは宇多天皇と関わりがあるからにすぎません。

しかしながら、いずれも「~のまにまに(~とともに)(~のままに)」で終わる余韻に優れた歌で、桜と紅葉を並べておきます。

宇多天皇は衣笠山の別名ともされる「絹掛山」の由来にも関わるとされます。

その話は上の記事で。

仁和寺・大内山の付近でツキノワグマ(熊)

久々に追記。

2024年(令和6年)6月14日の早朝(4時20分頃)、仁和寺さんの近くでクマ(熊)が目撃されました。

京都 仁和寺近くでクマ目撃情報 警察が注意呼びかけ|NHK 京都府のニュース

https://www3.nhk.or.jp/lnews/kyoto/20240614/2010020282.html(リンク切れ)

「仁和寺近くでクマ目撃」の見出しで、「きぬかけの路」側でクマが目撃されたのかと驚きましたが、記事に「京都市右京区御室住吉山町の市道」「現場は、仁和寺から北に800メートルほど離れた右京区と北区の境界付近」とあり、対応なさったのも(右京区役所ではなく)北区役所ですので、原谷に抜ける市道千束御室線で目撃されたようですね。

以前より北側の山域では何度もクマが目撃されていますので、当地も行動範囲にあると見なせるでしょう。

大内山や成就山の山中で遭遇する可能性はもちろん、街中に姿を現す可能性が絶対に無いともいえません。

朱山や衣笠山も含め、周辺山域をハイキングなさる方々はご注意ください。

京都府警によると、2024年(令和6年)8月8日の夜(22時30分頃)、宇多野小学校東側の寺社敷地内でクマが目撃されたとのこと。

目撃地点は御室八十八ヶ所の周辺だと考えられます。

その後、左大文字山の周辺や、あるいは鳴滝や北嵯峨の周辺でも相次いで目撃されていますので、引き続き、ご用心を。

上の記事にも追記あり。

京都市右京区でクマの目撃情報 別の場所でも子グマ2頭|京都新聞デジタル

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1587687(リンク切れ)

2025年(令和7年)10月に鳴滝や宇多野、太秦、北嵯峨、嵯峨といった周辺地域でクマの目撃例が頻発しており、10月24日の報道によると、ついには民家の敷地内に姿を現したとのこと。

当該地域に限らず、毎年10~11月頃は山麓域(山が近い地域)での目撃例が増える傾向にあります。

関連記事 御室から宇多天皇陵ハイク

同時期の山行記録です。併せてご覧ください。

- 宇多天皇 大内山陵の夜景 スカイブルーの京都タワーと謎の音色

- 京都 大内山 御室仁和寺~原谷道~宇多天皇陵 ハイキング

大内山(御室山)(地理院 標準地図)

「大内山(オオウチサン、オオウチヤマ)(おおうちさん、おおうちやま)」

別称として「御室山(オムロヤマ)(おむろやま)」

標高約220m

京都市右京区

脚注

- 日本各地の「本取山」や「元取山」も髻山に通じるケースがあります。お団子ヘアのような山姿に由来すると考えられる髻山の山名はとくに珍しいものではありません。中国には雙髻山(双髻山)や、道教の聖地として有名な丫髻山もあります。「丫髻」は唐児(中国風の子ども)が髪の毛を2つに分けて頭上で結う髪型(双童髻)。「丫(ア、あげまき)」の漢字はアルファベットの「Y」ではありません。[↩]

- ただし、これは粟田山と花頂山、華頂山が混同されたことも影響しています。大内山も同様の混同が見られるため、引き合いに出すことは間違っていませんが。[↩]

- 他の略字や旧字体と異なり、「龍」の漢字と「竜」の漢字は明確に別物と考える方もいらっしゃいます。ただし、北宋代の韻書『集韻』では「竜 龍古作竜。」としています。諸誌に「雲南に佴革竜の地名がある」と見えますが、中国において、「竜」の字は地名以外の用例が少ない。清代の字書『康煕字典』では「竜」や「龒」「䰱」といった字を「龍」の古字としています(逆ではなく、『集韻』でも伝わるように「竜」が「龍」の古字です)。[↩]

- 宇多源氏雅信流。佐々木氏など近江源氏の祖とされます。源雅信の娘、倫子は藤原道長の正室。倫子が母(穆子)の勧めにしたがって道長と結婚する『栄花物語』のエピソードはとても面白いので、興味が湧いた方は調べてみてください。宇多源氏は源雅信を祖とする家系以外に、雅信の弟、源重信を祖とする系統あり。重信流の後裔に、私が好む平安時代後期の歌人、源俊頼がいます。[↩]

最近のコメント