一昨日、2015年(平成27年)7月26日の夕暮れ時の話。

阪神タイガース球団創設80周年事業「ウル虎の夏2015」開催を記念し、塔体が黄色くライトアップされる京都タワーを撮影するため、どこかの山へ向かうことに。

3月に同様の催しが行われた日は上賀茂の「大田の小径」から眺めました。

冬場の空気が澄んだ日の見え方には及びませんが、26日は遠くまで見えやすい日でした。

京都タワーだけではなく、同様に黄色くライトアップされる通天閣も併せて遠望できる可能性もありそうです。

京都の東山側にあたる山域から……、たとえば、逢坂山、東山山頂公園、大文字山あたりからは、遠く離れた大阪の通天閣まで見通せます。

ですが、それより緯度が北に上がると、通天閣はOBPビル群の陰に隠れやすく、「他の建築物の存在を考慮しなければ通天閣が見えるが、実際には見えない」地点が増えます。

そこで、今回は瓜生山・茶山の展望地から通天閣が見えるか確認することに。

もし、実際に通天閣が見えれば、京都タワーの後方にイエローカラーの通天閣を同じ構図に収めて撮影できるでしょう。

瓜生山・茶山の展望地から黄色にライトアップされた京都タワーを望む。

| 主な建築物 | 距離 | (地上高) | 所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| あべのハルカス | 50.8km | (300m) | 大阪市阿倍野区 | |

| The Kitahama | 47.2km | (209.4m) | 大阪市中央区 | 北浜タワー |

| 京都タワー | 6.8km | (131m) | 京都市下京区 |

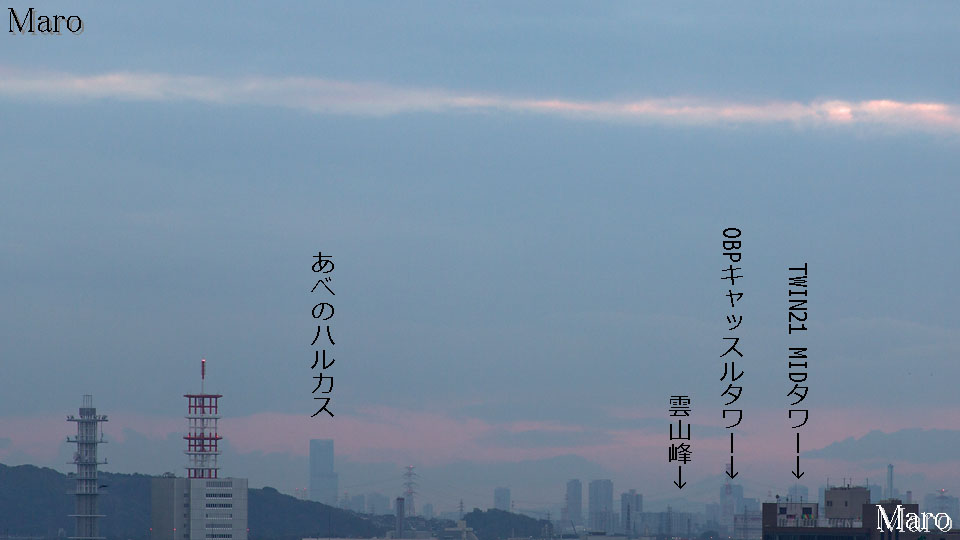

遠くに大阪の超高層ビル「あべのハルカス」、OBPビル群、OAPタワーなどが写っています。

計算上ではOBPキャッスルタワーの左後方に通天閣が見えるはずですが、手前の高層ビルに遮られるため、実際には見えないようです。

過去の経験でも瓜生山から通天閣を眺めた記憶がなく、見えないだろうと察してはいましたが、案の定といったところでした。

せっかく塔体が黄色く照らされる日だったことを考えると、確実に見える山を選んだほうが無難だったかもしれません。

ただし、「瓜生山の展望地から通天閣が見えない」というのは私見であり、興味がある方や、いやいや、見えるのでは……、とお考えの方はご自身でご確認ください。

キャッスルタワーの右遠方にうっすら見える山影は紀泉アルプスの雲山峰。

クリスタルタワーの左手前、あるいはキャッスルタワーの右手前に点滅する(点灯する)煙突が写っていますが、これは高槻クリーンセンターです(→2019年にエネルギーセンターと改称)。

京都タワーは7月24~26日の3日間にかけて黄色くライトアップされており、この前夜、25日はまた別の山の上から「黄色い京都タワーと天神祭奉納花火(など)」を撮影できました……、が、とにかく風が強い夜で、天神祭奉納花火については激しく揺れた動画を撮影したのみです。

この展望地についての解説や、より条件が良い日の遠くの山々の見え方については、過去の記事で詳しく取り上げています。

さておき。

瓜生山の西麓にあたる波切ふ動尊(波切不動尊)。石川丈山墓の下。

本記事において、初稿の公開時に「京都造形芸術大学」としていた箇所については、改称前のまま残しておきます。

あしからずご了承ください。

瓜生山の展望地へは左京区北白川の京都造形芸術大学さんから登るか、左京区一乗寺の波切不動さんの南側から石川丈山墓を経て登るか、いずれかがてっとり早く。

上のリンク先の記事でも取り上げていますが、北白川の扇状丘陵のうち、現代における京都造形芸術大学さんの周辺を古くは「情延山」と呼んでいました。

江戸時代初期頃、現在、京都造形芸術大学さんがあるあたりに、豪商として知られる茶屋四郎次郎の別荘(山荘)があったとされ、「情延山」と刻した額を、石川丈山がその別荘に贈ったと伝わります。

これが「情延山」の名前の由来で、いつの頃からか、茶屋四郎次郎の屋号から「茶山」とも呼ばれるようになりました。

石川丈山は江戸時代初期の文人で、造形大さんの北には丈山の墓や、丈山ゆかりの詩仙堂が所在します。

「石川丈山墓」は国指定文化財(史跡)で、墓碑が残るあたりは「中山」(舞楽寺中山)と呼ばれていますが、瓜生山へ至る尾根の途中であり、独立した山の頂といった印象は受けません。

暑いこともあり、できるだけ楽なコースを選び、この日は石段道から石川丈山墓を経て瓜生山を登る予定でしたが、直前で気が変わり、波切不動さんの奥の沢筋から登ることに。

これが結果的には失敗で、思いのほか手間取ることになりました。

波切不動尊さんの奥、沢筋から瓜生山へ。

一乗寺の波切不動尊さんは、地形図では、このあたり 。

南東の沢(地形図に見える水色の谷)に沿って詰めていきます。

ひとつ南の尾根が石川丈山墓が残る中山で、ひとつ北の尾根を跨ぐと狸谷山不動院さん。

谷の上に踏み跡が付いていますが、比叡山の他のコース同様、ざらついた滑りやすい道のり。

登り始めは倒木が多く、やや荒れていますが、この程度であれば問題とはなりません。

場所によってはスズメバチやヤブカ(ヒトスジシマカ)が飛んでおり、避けるように歩みも速く。

小さな小さな滝に行き当たりますが、これは右側(南)を巻きます。

ところが、この先、谷の源頭部で道が無くなります。

あたりは谷も尾根も地滑りを起こして大きく崩落しており、これは登れそうにありません。

後から考えてみると、ここで少し引き返し、南側の斜面を無理やり登れば石川丈山墓の尾根と合流できそうでしたが、この時は思い至らず。

やむを得ず、なんとか足を掛けられそうな地点を見付け、ひとつ北の尾根の上まで強引によじ登りました。

尾根に出るまで比高にして約70m程度でしょうか、大した距離や高さではないとはいえ、きわめて滑りやすく、掴みどころがない急斜面を慎重に登ったため、予定外に時間を費やしてしまいます。

現状ではこの沢筋はお勧めできず、波切不動さんから登る場合、他のコースを選ぶほうが無難でしょう。

手堅く丈山墓を経由して登った日の話は上の記事に。

ひどく疲れたあげく、すっかり泥々になってしまいましたが、なんとか瓜生山の展望地へ。

山中は蒸し暑かったものの、南向きが開けた展望地には強い風が流れ込んでおり、すぐに汗も乾きそうです。

遠くには金剛山の山影や和泉山脈の稜線も明瞭に見えており、とても7月とは思えません。

それこそ、こういった条件の日であれば、愛宕山から大阪の高層ビル群が綺麗に見えたのではないかと思うと、なんだか惜しい気もします。

「東山三十六峰」瓜生山・茶山からの展望。夕暮れ時の京都を一望。

京都盆地では京都タワーや平安神宮さんの大鳥居が目立ちます。

肉眼では和泉山脈西部(紀泉アルプス)の山々が分かりませんが、夏の空としては上々の見え方でしょう。

とくに示していませんが、金剛山の右手前には清水山が、あべのハルカスの左手前には八幡の鳩ヶ峰(男山)が写っています。

西日差す大文字山の「大」の字跡(火床)を瓜生山から眼前に望む。

ちょうど夕暮れ時、日没も近く。

大文字山の火床にいらっしゃる方々も落日の時を待ち構えていらっしゃるのでしょう。

この時期の夕日は瓜生山の展望地から望めませんが、少し山を登ったあたりに愛宕山方面が開けている地点があります。

せっかくですので、そちらから夕日を。

瓜生山から夕日と愛宕山のシルエットを望む。

まさに日が沈むところでした。

この日は登りに手間取りましたが、ちょうど良い時間に到着したともいえます。

瓜生山・茶山の展望地から金剛山、生駒山、花山、清水山、青龍殿(青蓮院門跡 将軍塚大日堂)を望む。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 金剛山 (葛木岳) | 69.7km | 1125m | 奈良県御所市 | 金剛山地最高峰 |

| 生駒山 | 41.5km | 641.9m | 奈良県生駒市 大阪府東大阪市 | 生駒山地最高峰 |

とくに示していませんが、東山の中央で目立つのは清水山です。

左に花山、右に華頂山(都市計画基本図では「花頂山」の表記)を従えます。

花山の山上には京都大学さんの花山天文台や阿含宗の施設、華頂山の山上には将軍塚の大護摩堂「青龍殿」。

空気が澄んでいれば生駒山の花火(ファイアーリュージョン)も撮影できそうです。

瓜生山・茶山の展望地から和泉山脈を遠望する。目立つ京セラ本社ビルなど。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 神野山 | 81.1km | 869m | 大阪府河内長野市 (和歌山県伊都郡かつらぎ町) | |

| 三国山 (一乗ヶ岳) | 80.4km | 885m | 大阪府和泉市 和歌山県伊都郡かつらぎ町 (大阪府河内長野市) | |

| 大石ヶ峰 (大石ノ峰) | 82.8km | 860m | 大阪府岸和田市 大阪府和泉市 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | |

| 葛城山 (和泉葛城山) | 83.7km | 858m | 和歌山県紀の川市 大阪府岸和田市 大阪府貝塚市 | |

| 眼鏡山 (清滝山) | 36.2km | 361.1m | 大阪府四條畷市 | 点名「目賀根」 |

| 飯盛山 (河内飯盛山) | 37.2km | 314m | 大阪府大東市 (大阪府四條畷市) |

2月に訪れた際、光の差しかげんで見えにくかった和泉山脈の中核部ともいえる山域も撮影できました。

大阪工業大学さんの枚方キャンパスや八尾市久宝寺のツインタワーマンション(メガシティータワーズ)も写っています。

通天閣は見えなかったものの、黄色くライトアップされた京都タワーや遠くの山並みを眺めながら、快適な夕涼みを楽しめました。

この展望地は大文字山と比較すると知名度が低いですが、「京都タワーの後方に『あべのハルカス』が見える」地点、「青龍殿と生駒山が縦並びで見える」地点として、個人的にお気に入りのスポットです。

一般的なハイキングコースを選ぶかぎりは容易に訪れることができ、ただ比叡山への通過点として切り捨てるには惜しいものがありますが、大勢でのんびりできるような広さでもなく、時期によってはハンターさんがうろうろなさっているので、今くらいの扱いが順当でしょうか。

瓜生山(地理院 標準地図)

「瓜生山(ウリュウヤマ、ウリュウザン)(うりゅうやま、うりゅうざん)」

標高301m

京都市左京区

最近のコメント