2015年(平成27年)3月の話。Aさんと鈴鹿山脈でも南部にあたる山域を訪れました。

仙ヶ岳より南の山々については、なだらかな「御所平」の稜線上は別として、そこに至るまでの道のりは地形図で見ても等高線が密で険しく、登山者が多いとはいえないこともあり、コースによっては整備も進んでいません。

ですが、今も美しい景色を残した静かな山々ばかりで、山好きの心を魅了してやみません。

この日は仙ヶ岳より南、安楽越より北にあたる山域のうち、「舟石(ふないし)」、「御所平(ごしょだいら、ごしょがひら)」といった山々を登山しました。

私たちは京都市から向かうため、滋賀県側にあたる甲賀市土山町黒滝から「ベンケイ」と呼ばれる三等三角点「太郎谷」の山(標高761.2m)を経て舟石を登るか、あるいは、田村川沿いの林道を遡り、「ヨコネ」(仙ヶ岳の西の標高点832m)を経て御所平を登るほうが近く、またコース取りも容易ですが、私が表鈴鹿ともいうべき三重県側から登りたいと願ったこともあり、滋賀県から林道安楽越線を越え三重県亀山市に入り、石水渓側から登ることに。(→「測地成果2024」により、三等三角点「太郎谷」の標高は761.1mと改定)

余談ですが、この「田村川沿いの林道」の正式な呼称が分かりません。

俗に「黒滝林道」や「田村川林道」と呼ばれていますが、幹線の正式名称であれば、「林道~線」となるはずです。

さておき、三重県側の石水渓から安楽川、林道船石線を遡り、荒れたダートの道となり、これ以上は一般車両での進入は困難と思われる地点に数台分の駐車スペース。

この日は下山路として臼杵ヶ岳の北東尾根を利用したので、結果的に駐車スペースの横に下りてきましたが、これは後の話。

私たちとしては珍しく、朝早くからの入山となりましたが、思いのほか手間取るコースだったため、早めの出発が幸いしました。

安楽川の源流にあたる船石谷の沢。

林道安楽越線~林道船石線~船石谷~コスギ谷を詰めます。

このあたりは歩きやすく雰囲気も良い谷でしたが、この後、コスギ谷に入ってからは写真を撮影する余裕などなく。

とくに険しかった岩場では荷物をAさんに肩代わりしていただいたこともあり、舟石と大岩の間、鈴鹿山脈の主稜線(県境尾根)に出るまでの間、1枚も写真がありません。

分かりにくいですが、「舟石」と「大岩」はいずれも山(ピーク)の呼称です。

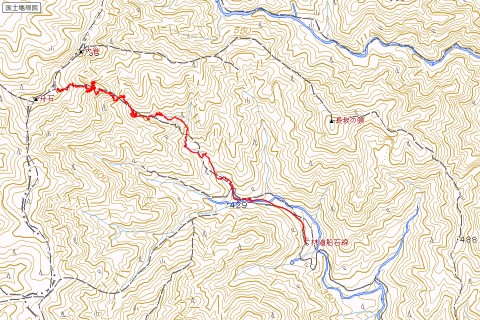

この地図を作製するにあたり、地理院地図(標準地図タイル)を利用しています。

船石谷からコスギ谷を詰め、大岩と舟石の間、鈴鹿山脈の主稜線(県境尾根)に出るまでの軌跡。

軽く検索しましたが、インターネット上ではコスギ谷のコースマップが見当たらないため、参考程度に当方で掲載しておきます。

標高点429mの手前あたりで船石谷が岐れており、右股の谷がコスギ谷です。

私たちは地理院地図の破線路に従ってコスギ谷を詰めましたが、このコースは軽いハイキングとしてはお勧めできません。

コスギ谷に入る手前に目印となるテープが付いており、そちらから取り付いて北の尾根に乗れば、鬼ヶ牙~長坂の頭のコース(長坂尾根)と合流し、大岩に至ります。

現状、船石谷から鈴鹿山脈の主稜線(県境尾根)に出るコースはそちらが主流で、私としてもそちらをお勧めします。

ただし、鈴鹿山脈の山々は頻繁に状況が変わる、とくに険しい山域は大雨や台風の影響を受けやすいので、今、そうであるからといって、これからもそうであるとは断言できません。

できるかぎり、最新の情報をご確認ください。

話を戻し、私たちが歩いたコースについて軽く述べておきます。

コスギ谷に入り、しばらくは地形図どおり、谷を正確に詰めます。

源頭付近で谷の奥が大きく崩落しており、このあたりで強引に左の尾根に乗ります。

明確な道はなく、区間の仰角が35°を超える急勾配の斜面ですが、幸いなことに、ここは頼りとなる木の根や幹、露岩が多く、手を掛け足を掛け直登します。

この区間は直線0.1kmで高さを80mほど上げることになります。

続いて、目の前に大きな岩稜が迫り、ここで逡巡します。

岩をよじ登っても、その先がどうなっているか分からず、右(北)に巻くか、左(南)に巻くか。

いずれにせよ、来た道は急斜面で戻るに戻れず、右の谷間や左の谷間に落ちたら無事では済まないであろう崖の上です。

ひとまず、大きく右に巻いてみることにして、Aさんに先行をお願いします。

Aさんは慎重に岩を掴み横這いで崖の上をクリアなさいますが、オーバーハング気味の岩をフィックスロープ無しで巻かねばならず、私には厳しそうです。

無理は禁物ということで、Aさんには巻いた先から岩稜の上に乗っていただき、私は岩の左側に大きく回り込みます。

結果的にはこちらが正しいコース取りといえ、左側に回り込んだ合い間には足を置くことができそうな岩もあり、木の根を掴んで私も登ることができそうです。

ちょうど、Aさんの顔が上から覗き、こちらに道があるとおっしゃり、これでひと安心。

上から指示していただき、引っ張り上げていただきして、なんとか登り切ることができました。

コスギ谷の核心となるのは上の部分で、ここを過ぎれば、あとは少し険しいだけの直登路です。

地理院地図では破線路となっていますが、少なくとも下山に適した道とは思えず、上から迷い込まないように「難路」と示しておいたほうがよいのではないかとも。

もっとも、上からでは道があるようには見えず、たとえ、少し下ってみたとしても、あの急斜面を覗き込めば引き返す方が多いでしょうから、あえて記すまでもないかもしれません。

もちろん、適切な装備と知識をお持ちの方であれば、コスギ谷も下れるでしょう。

先が開け、アセビと岩場が見えてきたら、いよいよ鈴鹿山脈の主稜線。

気付けば起点から2時間もの時間を費やしていますが、ここまで来れば気分的にも楽になります。

標高750mを過ぎたあたりから残雪が見え、県境の尾根、「舟石」と「大岩」の間の岩場に出ます。

無名の岩場(しいて申し上げるとすれば、「コスギ谷の頭」と呼ぶのが妥当でしょうか)ですが、ここに至るまでの苦労が吹き飛ぶほど見晴らしが良い展望地です。

これより先、大岩や家老平、ミズナシ、御所平といった展望地からの眺めも素晴らしいものがありましたが、眼下に連なる長坂の頭や鬼ヶ牙の見え方や、眼前に聳える仙ヶ岳の見え方がそれぞれ異なることもあり、どの場所から眺めても飽きることはなく。

「コスギ谷の頭」の岩場から伊勢平野、伊勢湾、野登山、長坂の頭などを眺めるAさん。

私たちはAさんが立っていらっしゃる岩の向こうから、強引によじ登ってきました。

Aさんの向こうに見える山は野登山です。

野登山の左、仙ヶ岳の東峰は左端ぎりぎりに写っていますが、仙ヶ岳の本峰は見切れています。

伊勢湾の対岸には知多半島もうっすら見えていましたが、霞んだ空で、写真写りがよくありません。

この日は曇ったり晴れたりの空でした。

わずかながらも山の上には雪が残り、アセビのお花も咲いていませんが、とくに寒さは感じません。

この岩場から縦走路を南西に向かえば、すぐに舟石の山頂に、北に向かえば大岩の山頂に着きます。

舟石は帰りに寄る(通過する)予定ですので、まずは大岩へ向かいます。

鈴鹿山脈の大岩(標高点756m)山頂。三重県亀山市、滋賀県甲賀市。

大岩の先にある岩場の上も見晴らしが良い展望地となっています。

岩場の端からロープ場を経て、長坂の頭、鬼ヶ牙への縦走路に続きます。

大岩(標高点756m)の岩場から伊勢平野、新名神高速道路、長坂の頭、鬼ヶ牙を望む。

撮影地点から雨引山(三重県亀山市)まで5.3km。

眼下には険しい山肌を露出した長坂の頭、鬼ヶ牙が美しい姿を見せています。

鬼ヶ牙の向こうには新名神高速道路、伊勢平野でも亀山市方面。

右手に見える雨引山の向こうは遠くに津市方面。

上の写真では見切れていますが、雨引山の右手には明星ヶ岳。

昔、Aさんと一緒に明星ヶ岳も登りましたが、あの山も直登、直下が続き、標高のわりには厳しい山でした。

大岩(標高点756m)の岩場から御所平、ミズナシ、鎌ヶ岳を望む。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 鎌ヶ岳 | 8.4km | 1161m | 三重県三重郡菰野町 滋賀県甲賀市 | |

| 宮越山 (水沢岳) | 6.9km | 1029.2m | 三重県四日市市 滋賀県甲賀市 | |

| 宮指路岳 | 4.1km | 945.5m | 三重県鈴鹿市 滋賀県甲賀市 | |

| 御所平 | 1.0km | 853m | 滋賀県甲賀市 三重県亀山市 | 標高の値は10mDEMによる |

| ミズナシ | 0.8km | 832m | 滋賀県甲賀市 三重県亀山市 |

鈴鹿山脈南部の連なりですが、仙ヶ岳は右端で見切れています。

これから向かうミズナシや御所平といった山々が見えており、その向こうには鎌ヶ岳の山頂が覗いています。

ミズナシの左(南)が白く光っているのは残雪です。

左端で目立つピークはミズナシの南西の小ピークで、近隣ではもっとも美しい展望地を有しますが、私が知るかぎりでは名無しのピークです。

三重県側だけではなく、滋賀県側や京都方面まで広い範囲に渡って見晴らすことができます。

小ピークから南西に大きく下った先にある草原地帯は「グミの木平」(グミノ木平)と呼ばれています。

※本記事を適当に流し読みしたらしき方が、家老平=グミノ木平と紹介なさってるようですが、両者は異なる地点です。

大岩からミズナシ方面へ登っていくと、やがて、アセビとシカのフンだらけの草原が眼前に広がります。

俗に「家老平」と呼ばれる山上の平原で、ちょうど、大岩とミズナシの南西の小ピークとの中間地点。

付近の県境尾根は滋賀県側から見ると小太郎谷(田村川)の頭に、三重県側から見るとガンサ谷(石谷川)の頭となります。

この草原は県境尾根から滋賀県側に下った地点にあたるため、「小太郎谷源頭」と呼ぶ方もいらっしゃいます。

ただし、小太郎谷の源頭と見なせる地点は複数あり、どこを指しているのか人によって異なるため、そのあたりは注意が必要です。

鈴鹿山脈南部、家老平の縦走路(小太郎谷源頭、ガンサ谷源頭)からの眺望。

このあたりを「ガンサ」と呼ぶ方もいらっしゃる、ややザレた道ですが、強い風が吹かないかぎりは問題ありません。

上の写真は南を向いて撮影しており、やや分かりにくいですが、左遠方には長坂の頭の山頂が見えています。

「家老平」や「小太郎谷源頭」とも呼ばれる開けた草原、笹原は右(西)の斜面を下りたあたりです。

左(東)のガレ場は一見すると下りることなどできそうにない崩落地ですが、ガンサ谷から石谷川へ下降できます。

石谷川の源流、ガンサ谷、御所谷、白谷といった谷は、いずれも沢登り、沢下りのスポットとして知られています。

長くなってきたので記事を分けます。

ハナモモや枝垂桜の開花状況しだいですが、気が向いたら続きも書きます。

続きは上の記事に。

関連記事 2015年3月 鈴鹿山脈南部 御所平を周遊

- 鈴鹿南部 大岩(756m峰)を船石谷、コスギ谷から登山 亀山市

- 大岩~家老平~残雪の御所平を縦走 鈴鹿山脈南部 亀山・甲賀

- 鈴鹿山脈 御所平~ミズナシ~舟石~臼杵ヶ岳 三重・滋賀

大岩(地理院 標準地図)

「大岩(オオイワ)(おおいわ)」

標高756m

三重県亀山市、滋賀県甲賀市

最近のコメント