年も明けて、2014年(平成26年)の元日の話。

初日の出ハイクの準備は済ませていたものの、雲が多く、今年は初日の出を拝むことはできないだろうと判断。

諦めて、近所の神社さんに初詣し、そのまま帰宅してしまいました。

よって、今年は初日の出の写真はありません。

以下は、今日、2014年(平成26年)1月3日の話。

他の方から雪山登山に誘われていましたが、今の私の体力では登りが厳しいため、残念ながらお断りすることに。

代わりに午後から大文字山、ならびに如意ヶ岳(如意ヶ嶽)の登り初めへ。

池の谷地蔵(池地蔵)さんへお参りし、そのまま如意ヶ岳の山頂西側へ向かって直登、続いて、如意寺本堂跡の推定地である「おねがい観音」さんへお参りを。

如意ヶ岳の山中におわす「おねがい観音」さん。如意寺本堂跡推定地。

改めて申し上げるまでもなく、如意寺はいにしえ当地で栄えていた寺院であり、如意ヶ岳(如意ヶ嶽)の山名の由来ともされます。

応仁の乱の時期に失われ、その後、一部の堂宇を除いて山中では再建されることがなく、今はその本堂跡推定地に観音さまがお祀りされています。

如意寺が失われた後も、鹿ヶ谷から如意寺跡を経て三井寺(園城寺)へ抜けるコースは「如意越」として利用されていました。

江戸時代頃、本堂跡の近くに「霊木杉」なる巨木が立っており、如意ヶ岳を越える旅人の目に留まったようです。

数年前、この付近でスズメバチ騒動が起きたのは記憶に新しいところ。

続いて、如意寺の子院である深禅院跡の推定地へ。

西日差す深禅院跡推定地にお参り。

ひどく手ぶれした写真となってしまいました。

縁あって、毎年、掃除と見回りがてらお参りしています。

昨年の話は上の記事に。

深禅院跡推定地から別の谷に移り、付近の現況を調査することに。

荒れ放題の谷間から上を見上げると、遠くにコンクリートの護岸のようなものが……。

この谷にあのような「壁」があったかな? と疑問に思いながら谷を詰めます。

倒木がひどく、下はぬかるみ、なかなか歩きにくい谷です。

水溜まりが広がった、小さな池があります。

うかつに踏み込むと沈むので注意。

このあたりは泥地で水が溜まりやすいようです。

もしかすると、大文字山に多いイノシシさんやシカさんがヌタ場(沼田場)にしているかも?

さらに近付いて、ああ、なるほど、と。

すっぱり切られたようになっているため、「壁」だと感じましたが、これは藤尾からのコースの道中、崖下に見えている大規模な崩落地です。

今まで何度か上から崩落地を見下ろしていたのですが、下から見上げると印象が大きく異なるため、遠目には分かりません。

鉱石関係の方々にはおなじみの山域ですね。こんなにすっぱり露出してしまって……。

ここからあと少し登れば、大文字山、如意ヶ岳、雨社さんとの分岐です。

如意ヶ岳の山中、雨社さんにお参り。雨神社や雨ノ宮神社とも。

雨社の前身は如意寺の鎮守社だと考えられています。

如意寺が廃れた後、現在地で再建され、その後、大正時代に摂社として岡崎神社さんの境内に遷座されたため、こちらは元宮となります。

なぜ岡崎に? と思う方もいらっしゃるでしょうが、これにはなかなか複雑な事情があるようです。

雨社さんや、如意ヶ岳の山頂の所在地は「京都市左京区粟田口如意ケ嶽町」であり、浄土寺や鹿ケ谷、北白川ではなく、粟田口の飛び地となっている点も興味深いです。

気になる方は、このあたりの入会権の歴史について調べてみるとよいかもしれません。

一般的な地図上からは消滅したものの、公称町名(公称地名)として「京都市左京区粟田口入会山町」の町名が今も残ります(地図上に存在しない町)。

雨神社(岡崎神社境內)

(前略)

市電岡崎線の終點になつてゐる前の岡崎神社の境內東の雜林の中に南面して雨社の額の掲げられてある小社がある

(中略)

元鹿ヶ谷山上池の地藏の近くにあつて主として鹿ヶ谷の村民が詣つておつたが大正六年四月六日此境內へ移された

(後略)

『京の傳説 なんやかんや』

1937年(昭和12年)の『京の傳説 なんやかんや』(京の伝説 なんやかんや)より。

「(雨神社は)元は鹿ヶ谷の山上、池の地蔵の近くにあって、主として鹿ヶ谷の村民が詣っておった」とありますね。

ただし、同誌では岡崎神社さんの摂社ではなく末社として1917年(大正6年)4月に移されたとしています(現在の岡崎神社さんでは境内摂社となさっています)。

『京の傳説 なんやかんや』の作者は、京都の郷土史家としておなじみ田中緑紅さん。

現在、如意ヶ岳の山中に残るお社は元宮(奥宮)としての性質が強く、岡崎神社さんのお社は里宮としての性質が強いと考えられます。

改めて申し上げるまでもなく、祈雨は修験道と関わりが深く、如意ヶ岳も例外ではありません。

今も三井寺さんや聖護院さんの行者さんを山中でお見かけします。

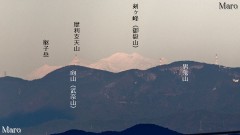

年始の大文字山からポンポン山の向こうに沈む夕日を望む。

撮影地点からポンポン山(京都市西京区、大阪府高槻市)まで19.6km。

2014年(平成26年)の夕日です。

もやもやした空模様、遠くを望むことができるような日ではなかったものの、夕日と雲が織りなすグラデーションはなかなか美しく。

山頂(三角点)では噂の新しい山名標も見ました。

2013年(平成25年)12月29日に大文字山を登り納めたときは見当たらず、大晦日に登った方々から複数の目撃報告があるため、12月30日あたりに設置されたものだと決め付けていましたが、よく考えてみたら、私が見落としただけで、それ以前から設置されていたのかもしれません(今回の山名標は比叡平にお住まいの方が製作なさったもの)。

もしそうであれば、遠くの風景にばかり気を取られ、近くを見ていない証左となりますね。

この後、火床まで下り、お供え物が多い弘法大師堂にお参りし、今年もよろしくと挨拶します。

暗くなる前に麓へ着けそうだと考えながら、急いで山を駆け下りました。

今年もよろしくお願いいたします。

如意ヶ岳(地理院 標準地図)

「如意ヶ岳(ニョイガタケ)(にょいがたけ)」

標高472m

京都市左京区(山体は滋賀県大津市に跨る)

「大文字山(ダイモンジヤマ)(だいもんじやま)」

標高465.2m(三等三角点「鹿ケ谷」)

京都市左京区(山体は山科区に跨る)

最近のコメント