少し前の話ですが、堀川通でも二条城から晴明神社さんの周辺で開催される「京の七夕」 の堀川会場へ。

2013年(平成25年)に同イベントを訪れた際、ありし日の京都市電をしのぶ「なつかしのチンチン電車」展が行われており、大文字山の絵が描かれたパネルを発見しました。

「市電と大文字山」の構図に興味を惹かれて写真を撮影しましたが、多くの見物者さんらがいらっしゃる中であせったこともあり、後で確認してみるとピントが合っていない、あるいは、ぶれたミスショットばかりだったのが心残りに。

3年前の話は上の記事に。夜の堀川を照らす「光の天の川」のライトアップは見事です。

このパネルは「京の七夕」で毎年のように掲示されているようなので、今年は人が少なそうな時間帯を見計らって訪れました。

それでも絶え間なく人が通行なさるので、気ぜわしいことこのうえない有り様でしたが……。

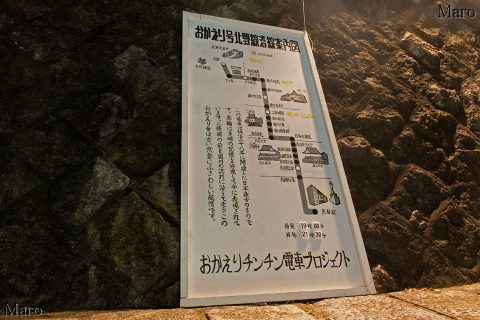

「京の七夕」堀川会場の「おかえりチンチン電車プロジェクト」。堀川中立売付近。

堀川会場でも堀川中立売付近(南東側)で行われていた「なつかしのチンチン電車」展。

現代の堀川を走るミニチュアの市電に、お子さんらをはじめ、多くの方々が目を奪われていました。

「京の七夕」堀川会場。おかえり号北野線沿線案内図。北野~京都駅。

京都市交通局さんの公式サイトに掲載されている路線図 で確認できますが、かつて、北野から京都駅を結ぶ路線があり、堀川通では堀川中立売から二条城前を経由して四条堀川の間を走っていました。

この路線について、堀川会場の図ではいずれも「北野線」としていますが、京都市電(京都市交通局)における正式な呼称は「堀川線」だったようです。

もっとも、当時のことをご存じの方にお話を伺っても、多くの方が俗称の「北野線」で覚えていらっしゃるのも確かです。

前身となる京都電気鉄道時代の経緯もややこしく、営業区間により、中立売線、北野線、堀川線と分かれており、市電に移行後は「北野堀川線」とする旅行案内書もありました。

1941年(昭和16年)の『本邦工業論 下巻』に「京都の堀川線は日本最初の電車である」と見えますが、これは正確ではなく、どうやら伏見線が日本で最初の電気鉄道事業路線らしい。

「我国に於ける 電気鉄道事業発祥の地」碑も、伏見線の開業当初に終点の地であった下油掛に建ちます。

「ちんちん電車 北野線二条城付近の図」に見る大文字山の送り火。「京の七夕」堀川会場にて。

この図を3年前に見たときは、「堀川通を走る電車と二条城、赤く点火した大文字の送り火」の構図だと判断しましたが、改めて眺めてみると妙な違和感を覚えます。

堀川線(北野線)は堀川通を南北に走行しており、二条城は堀川通の西側に所在します。

よって、この図は西向きだと判断できますが、いわゆる大文字(左京区の大文字山)は堀川通から見て東の遠方で、位置関係がおかしいように思われてなりません。

それに、二条城の位置関係も正確ではないような?

そうなると、二条城から見て北西にあたる左大文字(北区の大文字山)を描いているのかもしれませんが、この「大」の右払いは左京区の大文字山の字跡に見えます。

京都の風景を描いた図で、京都タワーや大文字山の位置関係があやしいものは珍しくないので、とくに目くじらを立てるようなものではないのでしょうが、なまじ美しい図なだけに気になってしまいました。

京都の晩夏を彩る「五山送り火」(京都五山の送り火)の時期が近付いてきました。

旧暦の七夕と盂蘭盆会は連続した行事で、意外にも関わりが深いものです。

「五山送り火」五山六字のうち、如意ヶ嶽の大文字は多くの絵図に描かれますが、他の字を描くものは限られています。

今年は他の字を描いた「印」の話でもしようかと考えていましたが、どうも時間が足りません。

以上、2016年(平成28年)8月の話。

「京の七夕 堀川会場」

京都市上京区、中京区

最近のコメント