2016年(平成28年)6月1日は午後から大阪府枚方市の国見山(くにみやま)とサンドイッチ山をハイキング。

一般的には交野市の交野山(こうのさん、こうのざん)と合わせて登られやすい山域ですが、コース選択や時間の都合もあり、おおむね枚方市側の山だけを登山しました。

せいぜい2時間程度の軽い山歩きでしたが、ササユリ(ささゆり)も綺麗に花開いており、ちょっとした息抜きに。

国見山のササユリ(笹百合)。開花進む。大阪府枚方市。

記事の要旨として冒頭にも書いておきますが、枚方市の最高峰はサンドイッチ山で、国見山の南、あるいは交野山の東に所在しており、その標高は約310m。

本記事は普段からアクセス数がそれなりに多いので、そのうち気付く方も増えて自然に拡散するでしょうが、一時的に記事のタイトルを変更しておきます。(→戻しました)

目次

枚方市 国見山ハイキング

津田サイエンスヒルズから上山

津田サイエンスヒルズから京都方面の展望。比叡山、皆子山、蓬莱山を遠望する。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 蓬莱山 | 48.0km | 1173.8m | 滋賀県大津市 | |

| 皆子山 | 45.9km | 971.2m | 京都市左京区 滋賀県大津市 | 京都府最高峰 |

| 四明岳 | 31.1km | 838m | 京都市左京区 | 都富士 |

| 大比叡 | 31.4km | 848.0m | 滋賀県大津市 京都市左京区 | 都富士 |

この日は津田サイエンスヒルズを起点として、森下仁丹大阪テクノセンター前から国見山に上山しました。

かつて、津田城が築かれたともされる国見山の山頂域も、現代では「枚方八景」に選定される好展望地ですが、国見山の中腹にあたる津田サイエンスヒルズも十分に見晴らしが良く、登山口のあたりからは主に京都北山方面を見通せます。

6月としては空気が澄んでおり、「都富士」比叡山は明瞭な見え方で、四明岳の左後方に南比良の蓬莱山の山頂域も見えていました。

広角的な視野の上の写真では分かりませんが、撮影地点から京都タワーも遠望できます。

津田サイエンスヒルズには「空見の丘公園」として整備された展望地もあり、そちらは眼下に津田や枚方の街並みが開けていますが、標高は大きく下がってしまいます。

森下仁丹さんの大阪工場の南西側か、あるいは津田サイエンスヒルズの南東端にあたる配水池施設の脇から入山すると、ハイキングコースの脇に国見池が見えます。

ハイカーだけではなく、国見池で釣りをなさる方も配水池施設の付近に路上駐車なさるので、本記事の下部に表示される地理院地図の航空写真にも多くの車両が写っています。

開発が進むまでは、この配水池施設を国見山配水池などと呼んでいたように記憶していますが、今は津田サイエンスヒルズの最奥の配水池といったところですね。

津田サイエンスヒルズの区画図を見るかぎり、区分としては最高区配水池のようです。

ツツジ尾根~夫婦岩の眺望

(津田SH~)夫婦岩~展望デッキ~国見山作業歩道の取付。

津田サイエンスヒルズ側から入山し、国見池を過ぎてハイキングコースを少し進むと上の写真の地点に出ます。

左が国見山登山のメインともいえるコースで、道なりに登れば無難に国見山を登頂できますが、途中でサクラのデッキ~エダ谷作業歩道コースにも分岐できます。

右の谷間にも山道が見えますが、そちらではなく、写真に見える真ん中の尾根に強引に取り付き、夫婦岩の裏に出るコースを取ります。

登り始めこそ踏み跡が薄いものの、一気に高度を稼いでしまえば、あとは分かりやすい尾根道。

このコースは「ツツジ尾根」と呼ばれており、展望デッキで右のコースと合流します。

昔はこの取り付きに「危険」と書かれた小さな札が差してありましたが、いつの間にやら失われてしまいました。

痩せた道もありますが、日中であればとくに問題ないでしょう(ナイトハイクの際はやや危ない)。

夫婦岩の間から醍醐山地の山々を望む。枚方市の国見山。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 |

|---|---|---|---|

| 音羽山 | 23.4km | 593.0m | 京都市山科区 (滋賀県大津市) |

| 千頭岳 (東千頭岳) | 22.3km | 600m | 京都市伏見区 滋賀県大津市 |

字が重なるため表示していませんが、千頭岳のすぐ左のピークが西千頭岳(千頭岳三角点峰)。

津田側から国見山を登る時は、昔からこのコースを選ぶことが多く。

夫婦岩から少し登れば展望デッキで、山頂と異なり送電線が視界に入りませんが、木々に遮られるため、大阪の高層ビル群方面に対して不利があります。

この日は展望デッキでの撮影は見送り、先を急ぎます。

送電鉄塔(鉄塔番号「南京都線 六六」)の下を抜ける鞍部で、サクラのデッキからのコースを合わせます。

追記しておきますと、この5ヶ月後に国見山の展望デッキを訪れて夜景を撮影しました。

その話は上の記事に。

国見山の山頂下、国見山作業歩道(展望デッキ)とエダ谷作業歩道(サクラのデッキ)の交差点。

津田側の登山口に設置されている「津田山案内図」によると、展望デッキより先は国見山作業歩道にあたり、サクラのデッキからのコースはエダ谷作業歩道にあたります。

写真では奥の尾根道(国見山作業歩道)(展望デッキ・JR津田駅方面)から一時的に鞍部まで下ってきました。

あとは山頂まで登り返すのみ。

最新の地理院地図しかご存じない方は驚かれるかもしれませんが、国土地理院の地形図に「国見山」の山名が表れたのは近年の話です。

標高点284m峰について、2001年(平成13年)修正、2002年(平成14年)発行の二万五千分一地形図「枚方」に山名はなく、2006年(平成18年)更新、同年発行の二万五千分一地形図「枚方」から「国見山」と表示されます。

それまでは、あくまでも地形図の上では無名峰の扱いでした。

国見山の山名はきわめてありふれたものですが、多くの令制国を見晴らせる地であったり、あるいは山が属する国を全体的に見渡せたり、また神話的な伝説であったり、その由来はさまざまです。

歴史的な経緯もあり、国見山の周辺山域を「津田山」と呼んでいた事実が失われつつあるように思いますが、上記の「津田山案内図」に限らず、そうですね……、たとえば、枚方寝屋川消防組合さんの「山火事防止」の願いを込めて! のページ でも、「通称津田山(標高300メートル)」と山名が見えます。

記事の性質上、標高の値が大雑把で分かりにくいですが、消防組合の歴史 のページ で、「昭和53年 枚方市大字津田の津田山火災」と住所地名を示していらっしゃり、現在の国見山を含む山域だと分かります。

過去に大きな山火事も起きていますので、気を付けるように心がけたいものです。

「枚方八景」国見山の展望

「枚方八景」国見山の展望。六甲山と大阪の高層ビル群を遠望する。

国見山の山頂に三角点は設置されていませんが、1級基準点「80-24」が設置されています。

| 主な山、建築物 | 距離 | 標高 (地上高) | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 六甲山最高峰 (六甲最高峰) | 41.4km | 931.1m | 神戸市北区 神戸市東灘区 | 六甲山地最高峰 |

| あべのハルカス | 24.9km | (300m) | 大阪市阿倍野区 |

なかなか見晴らしが良い国見山の山頂。

この日、6月1日も遠くまで見えやすい空でしたが、私が国見山に滞在していた時間帯の大阪方面は雲が多く、写真映えしません。

翌日以降、2日や3日は空気が澄んだ好条件の日が続いたため、その両日に国見山を登頂された方であれば、よりクリアかつシャープな展望を楽しめたでしょう。

もっとも、私が登った1日でも初夏としては十分すぎる眺望で、開業を1ヶ月後に控えたエキスポシティの大観覧車「オオサカホイール」も問題なく撮影できました。

5月末にゴンドラの設置も終わったと聞いていましたが、ちょうど観覧車の「真横」にあたる国見山側からでは形が分かりにくく。

その話は上の記事に。

今回の記事と同じ日の出来事です。

六甲山とビル群の間は明石海峡方面ですが、撮影位置の関係で木々に遮られています。

もっとも、この日は大阪湾方面は遠霞みの空で、肉眼では明石海峡大橋の確認は困難でした。

おそらくですが、2日の夕暮れ時であれば明瞭に見通せたのではないかと推測しています。

国見山から明石海峡大橋の向こうに沈む夕日を撮影した話は過去の記事に。

残念ながら、時間の都合で長居できません。

国見山から離れ、おおさか環状自然歩道から交野山方面へ。

枚方市最高峰 サンドイッチ山

国見山・交野山・野外活動センター分岐

おおさか環状自然歩道。国見山・交野山・枚方市立野外活動センター分岐。

一般的なハイキングでは白旗池を経て交野山を登頂するコースが選ばれますが、この日は野外活動センターから穂谷の三之宮神社さん方面のコースを取ります。

せっかくですので、枚方市最高峰のサンドイッチ山に寄り道していきましょう。

サンドイッチ山の話は過去の記事でも何度か取り上げていますが、さらっと流す程度だったように記憶しています。

枚方一高いサンドイッチ山について

サンドイッチ山は地理院地図では約310m小ピーク。

1966年(昭和41年)8月に四等三角点「畜産団地」(標高313.2m)が山上に設置されましたが、2002年(平成14年)6月に三角点は廃止(廃点)され、現在は標高点(独標)すら有さない山となりました。

「枚方市の最高峰は国見山(標高284m)、交野市の最高峰は交野山(標高341m)」はよくある誤解で、「枚方市の最高峰はサンドイッチ山(標高約310m~)、交野市の最高峰は旗振山(標高344.9m)」がより正確といえるでしょう。

旗振山は三等三角点「蓮花石」が設置される山で、かつては「旗振り通信」の旗振り山(米相場の相場山系の山名)だったとされます。(→「測地成果2024」により、旗振山の三等三角点「蓮花石」の標高は344.8mと改定)

地理愛好家の方のために細かな話を。

サンドイッチ山の南0.5kmにも約310m小ピークが所在します(奥志賀池の北、あるいは地形図に見える標高点286mの北西の小ピーク)。

この小ピーク、以前の「基盤地図情報(数値標高モデル)10mメッシュ」(10mDEM)では約310mでしたが、精度が高い最新の「基盤地図情報(数値標高モデル)5mメッシュ」(5mDEM)では約318mで、サンドイッチ山の標高を抜いてしまいました。

枚方市の本当の最高峰はこの小ピークだと考えられますが、固有の山名を持たない無名峰であることに加え、場所柄、訪れにくいこともあり、一般的にはサンドイッチ山のままとしておいても構わないでしょう。

また、枚方市の最高地点は枚方市と交野市、奈良県生駒市の府県境付近(旗振山の東)で、地理院地図に示される行政界と5mDEMを基準とした場合、最高地点の標高は約321m。(→後年、5mDEMが更新され、状況が変化しました)

ただし、行政界の線引きは参照する地図によって異なりますので、これはあくまでも参考程度に。

補足。

サンドイッチ山の真南0.8kmに所在する池の正式な呼称は「奥志賀池」です。

枚方市都市計画図、奈良県森林基本図で確認済。

補足終わり。

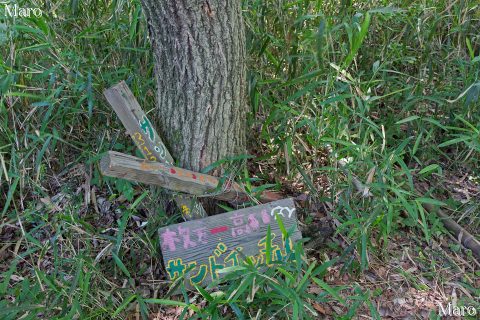

サンドイッチ山の取付 オリエンテーリングコース側

サンドイッチ山の取付。オリエンテーリングコース側。

先ほどの分岐から野外活動センター方面に約0.17kmほど進むと「木の力」看板の地点に。

「オリエンテーリング この森へ→」にしたがい、オリエンテーリングコースを進みます。

すぐ右の分岐は見送り、そのまま道なりに進んでいくと関西電力さんの巡視路と合流しますので、あとは南の尾根伝いに登ればサンドイッチ山の山頂。

つまり、巡視路と合流後に山頂の北尾根を登ります。

「すぐ右の分岐」からは山頂の北西尾根に乗れますが、背丈を上回る藪漕ぎ道となりますのでお勧めしません。

サンドイッチ山の由来について

サンドイッチ山の山頂。枚方市最高峰。「枚方一高いサンドイッチ山」の山名標。

標高約310m。5mDEMでは約310m~から更新されて約312m~。

昔、四等三角点が設置されていたのは、写真の地点ではなく、その少し南側です。

三角点が設置されていた時代の名残でしょうか、山名標では標高313mとなっており、これがサンドイッチ山の山名の由来のひとつとされます。

その説に応ずるのであれば、サンドイッチ山は「さんどいっちやま」ではなく、「さんどいっちさん(313m)」と読むのが適切でしょう。

山と山に挟まれているから説や、あるいは三角点の点名(畜産団地)がなまった説(「ちくさんだんち山」→「さんだんち山」→「さんどいっち山」と転訛した説)もあります。

この点名は付近の枚方畜産団地(農事組合法人枚方畜産組合団地)(三角点の設置当時は大阪府畜産団地)に由来するもので、設置当時の「点の記」を見るかぎり、三角点周辺の土地所有者も府畜産協同組合さんです。

近年はともかく、以前はこの説も知られていましたが、私は命名者ではないので、そのあたりの詳しい事情は分かりません。

こうして記録として残しておけば、後に伝わるでしょう。

念のため、廃点の扱いについて国土地理院に問い合わせて確認済。

ありがとうございました。

新サンドイッチ山

筆を執る気力が少し戻ってきたので、久々に追記しておきます。

他の方々から教えていただいて知りましたが、いつの間にやら、国見山の南方、尊延寺分岐の南西、あるいは白旗池の北東、とくに目立たない小ピークが「新サンドイッチ山」を称するようになったようです。

市境も近いとはいえ、小ピークは明確に交野市側ですよね……。

現行の5mDEMだと標高約281m~といったところでしょうか。

由来的にも、標高的にも、元のサンドイッチ山から無関係な所在地のようにも思われます。

どなたが命名なさったのか分かりませんが、詳しい経緯や由来をご存じの方がいらっしゃったらご教示ください。

ちょっと面白いシンクロ話として、こちらは枚方市の津田山(国見山)ですが、実は同時期に近江八幡市の津田山(奥島山)では新しい展望地が整備されたのですよね。

遠出できなくなったので、(どこの山に限らず、)地元の方が、地元の山を整備なさったり、工夫なさったケースが多いのかな、遊び心かな、なんて考えています。

追記終わり。

追記の追記。

由来については、国見山と交野山に挟まれてサンドイッチされているから(ちょうど両座の中間地点に所在しますから)、新サンドイッチ山ではないか、と考えています。

これは私の個人的な考えですので、命名された方がそのように考えていらっしゃるかまでは知りません。

私の推測や考察は出典を示さずに剽窃されることがきわめて多いので、念のために書いておきますが、もし本記事をご覧になられた方で、この与太話を広めるようなことがある場合は、確定するまで、あくまでも他人の私説(個人の意見)だということを付記するようにしてください。

何事に限らず、推論の段階にあることを、さも確定した事実のように広めるのは良くありません(あまりにもよくある)。

ある程度、クロールして確認しましたが、現状、インターネット上でこの見解を述べているのは私だけです。

追記終わり。

追記の追記の追記。

2021年(令和3年)12月の時点で、「新サンドイッチ山」の山名標は少なくとも2ヶ所に設置されているようです。

交野市側にあたる標高281m~の小ピーク地点と、その北東、枚方市と交野市の市境にあたるハイキングコースの脇。

後者はピークとは呼べない地点のように思われますが、こちらしか気付かない方もいらっしゃるようです。

命名者さんが、本来、「新サンドイッチ山」としたかったのは、おそらく前者の小ピーク。

ただ、前者は交野市側にあたるのと、分かりにくく目立たない小ピークなので、同じ方か他の方か知りませんが、市境にあたるハイキングコースの脇にも山名標を設置なさったものと推測。

追記終わり。

いちおう、こちらにも追記しておきます。

個別の独立した記事を書いている時間的な余裕がないので、こちらで。

分かる方にしか分からない話で申し訳ありませんが、サンドイッチ山の現地の山名標に描かれている指針的な道標、「交野CC境界」より左(西)にある「318m?」の山は、本記事の上で取り上げた「枚方市の本当の最高峰はこの小ピーク約318m」で、そのさらに左の「古図山328m」は、本記事のコメント欄でも話が出た旧版地形図に見える標高点328mだと考えられます。

一次ソースは1947年(昭和22年)二修、1949年(昭和24年)発行の二万五千分一地形図「枚方」。

328mの基準点が描かれています。

この標高点328mは、現在の318m小ピークのすぐ北西に所在しましたが、おそらくゴルフコースの開発で地形が変化したことにより消滅しています。

今どき珍しく、北山の表記を倉治山より優先なさっている点、それにやはり、328mや318mをご存じな点から察するに、あの道標的なプレートを設置なさった方は、本記事や関連記事をご覧になられていますね。

追記終わり。

おまけ。

私事、随分昔の話、ここではないどこかでの話ですが、「『トウショウガ岳』は竜王山の南の約320mピークだと思っていましたが、310mの山なのですね」といった発言をしています(改めて確認するまで、自分でもそのような発言をした事実を忘れていました)。

「310mの山なのですね」は、当時、交野市の方によるインターネット上の記事 を拝読して申し上げたものです。

後年、私が「トウショウガ岳」だと考えていた山、つまり、龍王山(嬰児山) の南(傍示の南)の約320mピークに「東照山」を示す山名標が設置されました。

どうやら、「トウショウガ岳」は漢字で「東照ヶ岳」と表記するらしく、今は「東照山」とも呼ばれているようです。

由来は朝日山と同類だろうと見ていますが、これは推測に過ぎず、とくに根拠はありません。

この約320m小ピークの標高は、現地表記では322.5m、交野市都市計画情報では記載無し、奈良県森林基本図では323.0mですが、より正確と考えられる5mDEMでは約321m。

近年、交野の細かなピークに山名標の設置が進んでいるようですね。

終わり。

「トウショウガ岳」について追記。

他の方の記事 を拝読するかぎり、「トフヨフガ嶽(トウヨウガ嶽)」や「トウショウガ岳」と呼ばれた山について、後者の漢字表記は「塔上ヶ岳」が適切なように思われます。

「東照ヶ岳」や「東照山」の表記は、近年の当て字ではないでしょうか。

追記終わり。

サンドイッチ山の取付 関電巡視路側

戻りは関電さんの巡視路から。

途中で送電鉄塔(鉄塔番号「新生駒線 二一」)やバンガローの脇を通過し、国見山と野外活動センター間のコースに復帰します。

サンドイッチ山の取付。関電巡視路側(廃屋の向かい側)。道標「D5」。

どこに限りませんが、「火の用心」の赤い標が関電さんの巡視路の目印です。

サンドイッチ山はここから取り付く方が多いようです。

目立つ廃屋が向かいにあるため、確かに分かりやすいですが、個人的には先のオリエンテーリングコースをお勧めしておきます。

枚方の穂谷へ下山

枚方市野外活動センター

枚方市野外活動センター。

写真では「来所記念 2016年5月30日」の日付となっていますが、私が訪れたのは6月1日です。

野外活動センターは毎週火曜日と毎年6月の第1水曜日が休園日で、つまり、2016年(平成28年)5月31日と6月1日が休園日でしたから、日付が更新されず、このようなことが起きました。

休園日でもゲートは開いており、野外活動センター内を通行できますので、徒歩におけるハイキングコースである「えびこ道」から穂谷方面へ下山します。

穂谷の風景

「にほんの里100選」枚方市穂谷の風景。棚田と里山。山城の鷲峰山系を遠望。

さらに左遠方には信楽方面の山々まで鮮やかに色濃く見えています。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 |

|---|---|---|---|

| 空鉢峰 (鷲峰山) | 17.4km | 682m | 京都府相楽郡和束町 |

| 三上山 | 12.4km | 473.0m | 京都府木津川市 |

穂谷の景色や生物環境は「にほんの里100選」 にも選定されています。

この周辺は大阪府枚方市でも最奥にあたる山間部で、京都府京田辺市や奈良県生駒市との府県境も近く、隠れ里的な雰囲気を残す美しい地域です。

穂谷を少し下れば関西外国語大学さんの学研都市キャンパスが所在します(→穂谷の学研都市キャンパスは2018年に閉鎖され、その後、跡地は乗馬クラブに)。

京田辺の甘南備山から枚方の国見山にかけての里山は、かつて、豊かな自然を残していましたが、残念ながら、環境が大きく変化したことにより、多くのものが失われてしまいました。

とくに、「あるもの」が姿を消しつつあることは、インターネット上では全くといってよいほど知られておらず、後世に正確な記録を残せる方も少なそうです。

奈良県側も含め、広域的に「京阪奈丘陵」(けいはんな丘陵)といった呼ばれ方もしますね。

三之宮神社(と穂谷神社)

三之宮神社さん。河内国牧郷の三宮。大阪府枚方市穂谷。

このあたりの地名は、明治の町村制施行より前は交野郡穂谷村でしたが、1889年(明治22年)の町村制で交野郡氷室村(大字穂谷)に、1896年(明治29年)の郡制で北河内郡氷室村に、1940年(昭和15年)の合併で北河内郡津田町に変遷しています。

かつて、穂谷には穂谷神社も所在しましたが、1872年(明治5年)に三之宮神社さんに合祀されたそうです。

1941年(昭和16年)に津田町役場が発行した『記念帖』に「穂谷神社 もと米塚(現在の官林)にあり邑の産土神たりしが明治五年郷社三之宮に合祀せられ現在にては往時の石段崩れて急坂となりて跡形もなし」と見えます。

『記念帖』は表題で、1940年(昭和15年)に北河内郡津田村と氷室村、菅原村が合併して津田町が成立したことを記念して、旧氷室村の村誌的な扱いで出版された郷土資料であり、内題は「河内氷室村郷土誌」となっています。

「米塚」は大字穂谷の小字でしょうが、今のどのあたりでしょうね。

穂谷の最南部に所在する長伝寺さんが「米塚山穂谷院」と号していらっしゃいますので、そのあたりでしょうか。

現在の大阪府は国有林の割合がかなり低く(総森林面積に対して約2%)、枚方市や交野市にも存在しませんが、当時は「官林」とあるのが興味深いです。

詳しい経緯は分かりかねますが、おそらく社寺有林が上地官林となっていたのでしょう。

少しばかり追記しておきます。

穂谷神社の所在については、浅野浅春先生による2011年(平成23年)の「穂谷里山の研究 : 見えぬけれどもあるんだよ」 に記載あり。

「(地元のNPOの方々らにより、)かつての神社の礎石を見つけ、その場所まで、急勾配の斜面に108段の階段を作って、道を復元した」とありますので、そのうち自身でも確認してみたい。

山城と河内の国境に所在する高ヶ峰も登頂しています(後述するハイキングコース)ので、近くは歩いている、はず。

「米塚」の穂谷神社については、1922年(大正11年)の『大阪府全志 巻之四』や、1928年(昭和3年)の『大阪府史蹟名勝天然記念物 第3冊』にも記載あり。

『大阪府全志』によると、「(穂谷村の)村名は産土神の鎮座ありし米塚に因む」「米塚は(村の)南部にあり、若宮神社の旧地なり。社はもと穂谷神社と称し」といった話が見え、「米と穂」の関係が窺えます。

ただし、先の『記念帖』では、三之宮神社社伝によると、穂谷の地名は神託によるもので、米塚の地名もこれに因むのではないかとしており、「米塚に因んで穂谷」としている『大阪府全志』とは扱いや因果の関係が異なります。

追記終わり。

さておき、約2時間程度、駆け足気味のハイクでしたが、無事に北河内の最深部に下山できました。

ここから京阪バスで枚方市駅(京阪)か京田辺駅(JR)や新田辺駅(近鉄)まで戻ることができます。

京田辺方面は便数も少なく見落としがちですが、住んでいる地域によっては国見山・交野山ハイキングに便利な公共交通機関となるでしょう。

このあたりは意外な山間まで路線バスが通じており、便数もぼちぼち多く、ハイカーにとっては有難いです。

近隣だと、枚方市穂谷と京田辺市天王(~生駒市高山)との間にもハイキングコースが通じており、少し前にそちらも歩いてきました。

なかなか時間が取れず、積み記事のままですが、いずれ……。

最後に、少しだけですが、この日、国見山で撮影した植物・お花の写真も。

国見山周辺の花や山野草

国見山のササユリ(笹百合)。5輪咲きのお花。

5つのお花を付ける株は交野山寄りの地点でも見ることができ、昨年も写真を撮影していますが、これは明確に国見山側にあたる山域のやや分かりにくい場所に咲いていました。

国見山や交野山のササユリは大半が人為的に管理、保護されていますが、自然の中で咲く可憐なお花を容易に観察できる点が素晴らしいです。

昨年(2015年)のササユリは上の記事に。

結実したアマドコロ(甘野老)。秋には果実が暗紫色に熟します。

ホタルブクロ(蛍袋)。白花。お花と蕾。

山中ではタツナミソウがツルアリドオシなどと大規模な群落を構成しており、なかなか見応えがありました。

軽く眺めた印象では、国見山にはオカタツナミソウが見当たらず、他の種類のタツナミソウが多いように感じましたが、場所によるかもしれません。

この年の秋、倉治側から国見山周辺域にアプローチした日の話は上の記事に。

記事のタイトルでは分かりにくいですが、かつて、龍王山を嬰児山とも呼んだ件について少し触れています。

関連記事 2016年6月 国見山のササユリと展望

すべて同日の山行記録です。併せてご覧ください。

- 津田~国見山~サンドイッチ山~穂谷 ササユリ 枚方市最高峰

- 枚方市 国見山から吹田の大観覧車を遠望 カラスアゲハ 大阪

国見山(地理院 標準地図)

「国見山(クニミヤマ)(くにみやま)」

標高284m

「サンドイッチ山(サンドイッチサン)(さんどいっちさん)」

標高310m

大阪府枚方市

最近のコメント