2016年(平成28年)6月の話。

この日は梅雨時の晴れ間に滋賀県近江八幡市の長命寺山から津田山を縦走しました。

琵琶湖の長命寺港を起点として、長命寺山(ちょうめいじやま)の中腹に所在する「西国三十三所」長命寺さんを登拝し、大天狗をお祀りする太郎坊権現祠からの展望を楽しみます。

その話は前回の記事に。今回は続きです。

目次

長命寺の紫陽花と展望

すでに時刻は16時、お寺さんから離れて津田山へ向かうことに。

夏至が近付くにつれ、日が暮れるのが遅くなったとはいえ、長命寺山から津田山の縦走路はアップダウンもあり、いちいちピークを踏もうとすると意外に時間を要します。

ただ山を歩くだけではなく、山中に分布する植物の現況を確認し、その後、琵琶湖畔で夕日を眺めたいと考えていたこともあり、先を急ぎます。

ひとまず太郎坊権現祠から緊急用道路を下って長命寺さんの参詣者用車道に出ます。

この緊急用道路を一般車両は通行できませんが、歩行者は通行でき、あたりにはアジサイ(あじさい)も多く植えられています。

湖南方面に対する見晴らしも良く、風景を眺めながら少しばかり山を下ります。

長命寺さんから鶴翼山(八幡山)、湖南方面の展望。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 鶴翼山 (八幡山) | 2.7km | 271.6m | 滋賀県近江八幡市 | 最高点は約280m |

| 鏡山 (西の竜王山) | 10.7km | 384.4m | 滋賀県蒲生郡竜王町 滋賀県野洲市 | |

| 三上山 | 12.6km | 432m | 滋賀県野洲市 | 近江富士 |

| 阿星山 | 21.8km | 692.9m | 滋賀県湖南市 滋賀県栗東市 |

上空は青空が広がっていますが、低い空には雲が伸びています。

雨の後ということもあり、初夏としては遠くまで見えやすいように感じました。

前回の記事で取り上げた太郎坊権現祠と異なり、撮影地点からは眼下に長命寺港周辺が見えません。

長命寺さんのアジサイ(紫陽花)越しに「近江富士」三上山を望む。

緊急用道路脇の歩道で撮影しました。

西国三十三所の三十一番札所である長命寺さんは、いわゆる紫陽花寺としても知られています。

見頃には少し早かったものの、広がる景色と合わせて咲き始めのみずみずしいお花を楽しみました。

アジサイは梅雨に映えるお花ではありますが、せっかく見晴らしの良い山ですので、できれば晴れの日に訪れたいものです。

近江八幡市 長命寺山

長命寺山・津田山の取付。奥島山国有林・近江湖南アルプス自然休養林。

参詣者用の車道を少し下り、ガードレール脇から近江湖南アルプス自然休養林・奥島山国有林のハイキングコースに取り付きます。

近江八幡市は地域区分としては湖東(東近江地域)にあたりますが、長命寺から津田山、国民休暇村(琵琶湖国定公園 休暇村 近江八幡)、伊崎にかけては「近江湖南アルプス自然休養林・奥島地区」に指定されています。

休暇村近江八幡は、かつて、近江八幡国民休暇村と称していた、はず。

高天原

「近江湖南アルプス自然休養林」を示す案内看板。下に「高天原」の字が。

「ここは近江湖南アルプス自然休養林です。」の看板(案内板)も、いつの間にやら倒れてしまいました。

よく見ると、下のほうに「高天原」と記されていますが、山上の磐座に対する信仰から見て、どうやら天津神が住まう高天原に見立てているようです。

長命寺山のピークは巻くのが基本で、地理院地図でも現地のオフィシャルな道標でも山頂への道筋は示されません。

メインのコースから外れるものの、山頂西の尾根筋の踏み跡はしっかりしており、分岐点の「長命寺山↑」にしたがって登れば、すぐに山頂へ到着。

長命寺山の山頂

荒れた長命寺山の山頂。標高333m。滋賀県近江八幡市。

お寺さんと異なり展望もなく、よほどピークハントや縦走にこだわりがある方でなければ訪れる必要はないでしょう。

登ってきた西尾根しか踏み跡は見当たらず、登頂してもピストンを余儀なくされる山ですが、ショートカットするため、この日は北の尾根を強引に下り、正規のコースと合流しました。

追記。

本記事では「長命寺山の山頂は展望が期待できない」としていますが、山頂の東側を下ったあたりが開けています。

山頂周辺が荒れ気味ということもあり、長年、見落としていました。

追記終わり。

長命寺山と津田山の鞍部(小豆ヶ浜の分岐)

「←小豆ヶ浜方面 ↓長命寺方面 ↑姨綺耶山(津田山)・休暇村方面」道標。

長命寺山と津田山の鞍部まで下ってきました。

私は長命寺方面から来て、次に姨綺耶山(津田山)方面へ向かいます。

小豆ヶ浜方面のコースを取れば、琵琶湖畔の小豆ヶ浜野営場や水ヶ浜方面へ下山できるだけでなく、津田山の山頂を大きく巻くこともでき、(ひどく遠回りとなりますが、)迂回するように山腹の道から北の休暇村方面へ至ります。

南の長命寺さんから北麓の休暇村に至るまで、奥島の連山には長命寺山、津田山、御所山と固有の山名を持つピークが3座ほど連なりますが、全ての山頂を巻くことができ、主だったピークを踏まずに奥島丘陵を南北に抜けることができます。

「近江湖南アルプス自然休養林・奥島地区」の正規の道標では、津田山の山名を「姨綺耶山(津田山)」としており、まず「姨綺耶山」の呼称を優先しています。

橋が架かり、内湖の干拓が進み、現在でこそ完全に陸続きとなりましたが、もともと、津田山を盟主とした山塊は奥島(おくのしま)、あるいは奥津島(おきつしま)と呼ばれた琵琶湖最大の島であり、古くは「奥島山」や、単純に「奥島(奥ノ島、奥之島)」などと呼ばれていました。

現代では「おくしま」の慣用読みが好まれるようです。

京都北山から見る「琵琶湖最大の島」奥島、沖島

琵琶湖の奥島(津田山)、沖島、鈴鹿山脈北部を京都北山の天ヶ岳から遠望する。2016年2月撮影。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 霊仙山 | 55.0km | 1094m | 滋賀県犬上郡多賀町 | |

| ソノド (霧ヶ峰) | 57.4km | 925.7m | 岐阜県大垣市 | |

| 笙ヶ岳 | 66.6m | 908.2m | 岐阜県大垣市 | 養老山地最高峰 |

| 鍋尻山 | 52.2km | 838.0m | 滋賀県犬上郡多賀町 | |

| 烏帽子岳 | 58.5km | 864.7m | 岐阜県大垣市 (三重県いなべ市) | |

| 三国岳 | 56.7km | 894m | 滋賀県犬上郡多賀町 三重県いなべ市 (岐阜県大垣市) | |

| 鈴ヶ岳 | 54.9km | 1130m | 滋賀県東近江市 滋賀県犬上郡多賀町 | |

| 鈴北岳 | 55.7km | 1182m | 滋賀県東近江市 滋賀県犬上郡多賀町 三重県いなべ市 | |

| 御池岳 (御池岳 丸山) | 56.2km | 1247m | 滋賀県東近江市 | 鈴鹿山脈最高峰 |

| 天狗岩 (藤原岳 天狗岩) | 58.9km | 1171m | 滋賀県東近江市 三重県いなべ市 | |

| 荒神山 | 37.5km | 284m | 滋賀県彦根市 | |

| 尾山 (宝来ヶ嶽) (蓬莱ヶ岳) | 25.2km | 220.0m | 滋賀県近江八幡市 | 点名「沖之島村」 |

| 伊崎山 | 27.1km | 210.2m | 伊崎不動 | |

| 御所山 | 25.3km | 348m | ||

| 津田山 (奥島山) | 24.7km | 424.3m | 現地道標では「姨綺耶山」 | |

| 長命寺山 | 24.4km | 333m | ||

| 伊庭山 | 33.2km | 336m | 滋賀県東近江市 |

今年2月に天ヶ岳の送電鉄塔展望地から沖島(おきしま、おきのしま)や奥島丘陵、かつての伊崎島である伊崎山を撮影した写真です。

こうして京都北山側から眺めてみると、奥島がいかに大きな「島」だったか察せられますね。

長命寺山と津田山の鞍部が、先ほどの道標の地点です。

沖島は尾山と頭山から成りますが、写真では尾山に沖島と示しておきます(頭山は右の小さな島)。

1905年(明治38年)の『膽吹山案內』(胆吹山案内) [1]に、伊吹山山頂からの眺望について、「手を伸せバ届かん乎と思はるゝ碧瑠璃は周圍七十三里の太湖にして竹生多景沖奥の諸島嶼は歴々として點在し」(手を伸ばせば届かんかと思わるる碧瑠璃は周囲73里の太湖にして竹生多景沖奥の諸島しょは歴々として点在し)と見えます。

ここでの「碧瑠璃」はもちろん琵琶湖を指していますが、琵琶湖に点在する島として、(伊吹山から見て近い順に)竹生島、多景島、沖島、奥島を並べて挙げており、この当時、奥島を島と認識していたことが伝わります。

文学的な観点では、「碧瑠璃」は青空の表現に用いられやすい印象でしたが、1920年(大正9年)の『京美やげ』に収録される近松秋江 [2]の『湖光島影(琵琶湖めぐり)』でも、「日は水を照らし、水は光を反射して輝き、水と天と合して渾然たる一大碧瑠璃の世界を現出し」と見え、いわゆる「水天一碧」の光景に通じています。

「水天一碧」は水平線の彼方で青い水と空とが一続きに交わる(溶け合う)光景で、日本でも古くから親しまれていた、唐代初期の王勃が書いた「秋日登洪府滕王閣餞別序」(滕王閣序)の一節、「落霞與孤鶩齊飛、秋水共長天一色。」(落霞(らくか)、孤鶩(こぼく)と斉(ひと)しく飛び、秋水、長天と共に一色なり。) [3](秋水は秋の川の水、ここでは贛江の流れ)から「水天一色」の表現が生まれ [4]、おそらく日本で「水天一碧」へ転じたと考えられています [5]。

「水天一色」や「水天一碧」の「水」を「海」と断定する解説も見受けられますが、たとえば、唐代中期の盧仝 [6]による「蜻蜓詩」に「黃河中流日影斜、水天一色無津涯、處處驚波噴流飛雪花。」(黄河中流、日影斜なり。水天一色、津涯なし。処処に驚波あり、流を噴きて雪花を飛す。)(津涯は水際の果て)とあり、ここでは黄河を舞台としていますので、「水」は「海」と決まっておらず、大きな湖であっても良いでしょう。

この詩句のみ摘句して意訳すると「黄河の流れの中に、傾いた夕日が差している。水と空は一つの色に交わり、果てしなく広がっている。いたるところで波が荒れ、水飛沫が雪の花のように舞っている。」といった感じでしょうか(夕日の色ゆえに黄河と溶け合う)。

『湖光島影』における、琵琶湖の船旅情景を締めくくるのが沖島と奥島で、

いつの間にか伊崎の不動は後の方に退いて船は沖の島の東端を廻はつて早や奧の島との湖峽にさしかゝらうとしてゐる處である。此の邊を見外づしては大變だと、慌てゝ甲板に立ち出ると、左舷には文人畫に見るやうな奧の島の明媚な山水が眼の前に開展してゐるところである。それとゝもに右舷の方を顧望すると、比良岳は縹渺たる水の果てに一昨日見た時よりも今日は一層壯美な姿をして聳えて見ゐる。

『湖光島影(琵琶湖めぐり)』

(『京美やげ』より原文まま)(後年の『旅こそよけれ』収録版では校正されています)

当時、奥島周辺の風景は、「此の邊を見外づしては大變だ」(この辺を見外しては大変だ)、「文人畫に見るやうな奧の島の明媚な山水が眼の前に開展してゐる」(文人画に見るような奧の島の明媚な山水が眼の前に開展している)と、高い評価を受けていたことが伝わります。

近江八景図においても、「堅田落雁」で浮御堂の遠方の対岸に沖島が描かれることもありました(現代で同じ構図を選ぶと間に琵琶湖大橋が!)。

「縹渺(ひょうびょう)」は果て無く広がり遠くが曖昧な様で、これは先の「水天一碧」とも通じており、琵琶湖の果てには比良が見えると。

いわゆる『西遊記』はやたらと「縹緲」(糸偏ですが読みや意味は同じ)を多用しますが、どうやら仙境の様でもあるらしい。

滋賀県が自ら編纂した、1915年(大正4年)の『滋賀縣案內』(滋賀県案内)に「矢橋」を題する詩が収載されており、「放眼烟波縹緲中。水天一碧望無窮。」(眼(まなこ)を放つれば、煙波縹緲(えんぱひょうびょう)の中。水天一碧、望むに窮(きわ)まり無し。)とあります。

「放眼(ほうがん)」は視界を広げて遠くまで見渡すこと、「煙波縹緲」(煙波縹渺)は靄で煙って遠くの水面と空の境が曖昧な様。

『史記』孝文本紀に「永永無窮」(永永(えいえい)として窮まり無し)の語句があり、果てしなく続くことを意味する四字熟語「永永無窮(えいえいむきゅう)」となりました。

奥島丘陵 津田山(姨綺耶山)

津田山の山頂へ至る岩場の道。

鞍部から登り返し、津田山の山頂域が近付くと、遠目にも大きな岩が目立つようになります。

とくに危険はありませんが、それまでの歩きやすいハイキングコースとは少し雰囲気が異なる硬い岩場の道のりです。

天照大神の磐座。津田山の山頂直下。

高天原で天照大神となれば、やはり、天岩戸でしょうか。

私の浅い知識では他に思い浮かびません。

奥島丘陵にはあまり知られていないような場所にも巨岩や岩場があったり、なかなか興味深いものがあります。

長命寺さんでお祀りされる「修多羅岩(すたらいわ)」をご存じの方もいらっしゃるでしょう。

あまり好い顔をされないので、詳しくは書きませんが、昔はクライミング趣味の方々の間では知られる山でもありました(あくまでも過去の話です)。

津田山の山頂付近で祀られる御神体岩。

地元の宗教団体(天祖道さん)が奥島を高天原に見立て、津田山に多い巨岩を磐座としてお祀りなさっているようです。

この巨岩の前には森林管理署による国有林の貸付許可看板が設置されており、そこには用途として「天之御中主大神磐座としての信仰」とあります。

この巨岩が天之御中主大神の磐座かとも思いましたが、山頂の北にも「天之御中主尊」と示した大岩群がありますので、山頂付近の巨岩はまた異なるかもしれません。

天之御中主大神といえば、津田山の南麓には天之御中主尊神社さんがお祀りされています。

奥島と天之御中主大神を結びつける信仰があり、その御神体山と考えられていたのでしょうか。

いずれにせよ、この巨岩を山の御神体としてお祀りなさる方々がいらっしゃるのは確かです。

長命寺山には大天狗(魔王)の太郎坊さんがお祀りされており、魔王と天之御中主大神、それに巨石(磐座)に対する神道系団体の信仰は京都北山の金毘羅山と共通するものです(岩場のある山の常として、修験の山であった点も共通します)。

江戸時代末期以降、ある種の国学が広まった時期に、各地で天之御中主神ブームめいたものが起きました。

さらに、その影響を受けた一部の新宗教なども、天之御中主神(や造化三神)に対する信仰を深めていきます。

少しだけ「さわり」のような部分を述べておくと、元から天之御中主神をお祀りしていた土地に、新たに天之御中主神を信仰するようになった方々も訪れるようになったのです。

琵琶湖をガリラヤ湖に見立て、長命寺港をその船出の地と考えた、近江八幡ではとても有名な方が与えた影響もありますが、当方から書けるのはここまでです。

津田山の山名について

津田山(姨綺耶山、奥島山)の山頂。三等三角点「津田」。滋賀県近江八幡市。

標高424.5m。(→「測地成果2024」により、424.3mと改定)

現在は「津田山」を示す山名標のみとなりましたが、以前は「姨綺耶山」と示した山名標もありました。

この山について、「近江湖南アルプス自然休養林・奥島地区」の道標では「姨綺耶山(いきやさん)」、国有林としては「奥島山(おくしまやま)」、現地の山名標では「津田山(つだやま)」としています。

追記。

その後、本記事をご覧になった方によるものでしょうか?

山頂に「姨綺耶山」「奥島山」「津田山」の呼称を列記した山名標が設置されました。

歴史的な経緯から見て、現状、この山が多くの山名で呼ばれるのもやむを得ないと考えています。

追記終わり。

現在、もっともポピュラーともいえる「津田山」の呼称は、地名や三角点の点名に由来し、ハイカー間では広まっているものの、古い史料や本には全く名前が見えません。

「姨綺耶山」は長命寺さんの山号で、いわば、長命寺山と同じ意味ともいえます。

また、奥島の東麓に所在する延光院さんも「姨綺耶山」を山号となさっています。

古くは「伊崎那山」などの表記も見られ、奥島の北にあたる伊崎不動さんの伊崎山と同じく、「いさきやま」と読みが通じていたようです。

「奥島山」は奥島に由来するもので、この呼称も広く用いられてきましたが、本来、これは特定のピークを指すものではなく、島全体を指す広域的な山名(島名)だと考えられ、山頂を指す呼称としては適切ではありません。

「奥島村」

奥津島と讀るはこゝのこと也。

此奥津島を、仙行山とも、仙居山とも云、古今仙聖此山に住と云。

笠鉾といふ峯に常に住すと云。諸民此峯へはゆかず。是を片吹山とも傾山とも云。「長命寺」

長命寺の山は、中庄村の西南に在。

長命寺山高さ十二町餘あり。八丁許上に、長命寺あり。山下を長命寺村と云。

(中略)

伊崎那山長命寺と號す。武內大臣の本領也といふ。或は伊邪那山、又姨崎屋山に作る。『近江國輿地志略』

長命寺山ハ一名伊岐那山ト云フ長命寺村ニアリ

其長命寺ハ本郡屈指ノ名刹ニシテ湖中ニ屹立セル稀有ノ勝地ナリ

西國三十三所ノ一ニシテ三十一番ノ札所ナリ

(中略)

島嶼ハ北庄村ノ西北ニ奥ノ島アリ『滋賀縣管内蒲生郡志』

「奥島山」

奥島山は島村に在り

湖中に連亘する島山にして数峰より成る

最南峰に長命寺在り依て長命寺山と稱す

最北に伊崎寺あり依て伊崎山と稱す

御所山と稱する一峰あり

古来皇室に獻納する郁子の産するにより其名出づ

奥島山を總稱して姨綺耶山と稱するは佛者の命名せし所なり『近江蒲生郡志』

享保19年(1733年)に大成した『近江國輿地志略』(近江国輿地志略)、1883年(明治16年)の『滋賀縣管内蒲生郡志』(滋賀県管内蒲生郡志)、1922年(大正11年)の『近江蒲生郡志』、それぞれ諸説を取り上げています。

『近江蒲生郡志』では「奥島山は奥島の連山」「奥島山の最南は長命寺山で最北は伊崎山」「奥島山を総称して姨綺耶山と称するのは仏者(僧)の命名」としていますので、奥島山も姨綺耶山も特定のピークではなく、奥島そのものを指しているようです。

『近江國輿地志略』や『滋賀縣管内蒲生郡志』では「長命寺が中腹にある山=長命寺山=伊岐那山(姨綺耶山)」としているように読み取れます。

また、1892年(明治25年)の『淡海廿四勝圖記』(淡海二十四勝図記)には「長命寺の北に一峰あり、仙行峰と称する」と見えますが、『近江國輿地志略』では「奥津島を仙行山ともいう」としています。

このように諸誌の間でも混同が見られ、奥島丘陵(奥島連山)の最高峰である、現在、津田山と呼ばれているピークを指した固有の名称が明確には分かりません。

山名を特定できない場合、地形図に山名が表示されないケースが多く、津田山も現行の地理院地図でも無名峰のままです。

1974年(昭和49年)、白洲正子さんの『近江山河抄』には、

長命寺の裏山を、長命寺山とも金亀山とも呼ぶが、それに隣り合って、あきらかに神体山とおぼしき峰が続いており、それらの総称を「奥島山(おきつしまやま)」という。

『近江山河抄』(白洲正子) [7]

と見え、やはり、「奥島山」は総称だとしています。

「神体山とおぼしき峰」が、現在、津田山と呼ばれるピーク(奥島の最高峰)を指していると考えられますが、白洲正子さんも固有の名称は示していらっしゃらず、「津田山」の山名は本文中に一度も見えません。

いずれにせよ、この島や山が「仙聖が住む島」として、古くから神聖視されていたことは確かです。

少し余談。

『近江山河抄』では長命寺山の異称を「金亀山」としていますが、金亀山(こんき山)は、いわゆる彦根城の山(彦根山)の異称でもあります。

上の記事でも解説していますが、彦根城の金亀山の呼称は、「黄金の亀の上に乗る観音像」に由来するとされます。

改めて申し上げるまでもありませんが、西国三十三所の札所であることからも分かるように、長命寺さんも観音様を本尊となさっています。

『近江國輿地志略』では、長命寺の旧称を金亀山北野寺とする書は誤りであり、それは彦根山のことだと指摘していますので、どこかで混同が生じたのでしょうか。

奥島に南接する八幡山(比牟礼山、法華峰)は「鶴翼山」とも呼ばれています。

『近江蒲生郡志』によると、「鶴翼山」の異称は「山勢鶴の翼を張りたる如きにより文人の命名したる佳號なり」と見え、文人による佳号、つまり、めでたい字を用いた命名だとしています。

これは長命寺山の「亀」に対応した「鶴」かもしれません。

鶴翼山や、それに連なる鶴尾山の件は上の記事に。

この山にも奥島と似たような伝説があったらしい。

金の亀山ではなく、ただの亀山であれば、実に多くの地域で見られる山名で、唐代中期の韓愈による『琴操十首』に「龜山操」(亀山操)があり、古くから日本でも親しまれていました [8]。

京都嵯峨の亀山(小倉山)は亀の甲羅のように平たい山容です。

あるいは、台湾には亀山嶼(亀山島)と呼ばれる島嶼があり、その由来について、1928年(昭和3年)の『臺灣文化志』(台湾文化志)では「大小の二丘連続して海中に屹立し、遠く之を望めば海亀の浮遊するに似たるより出づ」としています。

他地域における亀山の由来を調査するかぎり、たしかに、亀の甲(あるいは尾)と頭の2つのピークを有する地にも見られる呼称のようです。

話を戻すと、白洲正子さんは「奥島山」に「おきつしまやま」と(意識的に)振り仮名を振っていらっしゃいますが、本来、奥島とした場合は「おくのしま」と読み、奥津島とした場合は「おきつしま」と読むようです。

1894年(明治27年)の『近江名所案内』の絵図では「奥ノ島」に「オクノシマ」と振り仮名が振られており、そして、1895年(明治28年)の『近江案内畧記』の絵図では「奥ノ嶋」に「Okunoshima.」とローマ字を当てています。

こういった、ただでさえも分かりやすい絵図に、さらに分かりやすく仮名を当てることを、明治時代頃には「絵図へ仮名(えずへかな)」といい、くどすぎることのたとえとしたそうですが、おかげで、今に読みが伝わるのはありがたい話です。

また、1878年(明治11年)の『滋賀縣管内便覽』(滋賀県管内便覧)には「蒲生郡 第七区 奥ノ島村」の地名が、明治政府による『旧高旧領取調帳』にも「近江国蒲生郡奥之島村」の地名が見えますので、「の」が入らない「おくしま」の読みは、それ以降に生じた慣用的な読み方にすぎないと考えられます。

有名出版社さんが発行なさる某ガイドブックでは、「奥島山」に「おくのしまやま」と振り仮名を振っていらっしゃると伺いましたが、あいにく未読です。

これは沖島も同様で、かつては「おきのしま」と呼ばれていたものが、現代では「おきしま」の読みが好まれます。

ミマスガ岳?

少し追記しておきます。

その後も個人的に奥島最高峰の山名を探し続けていましたが、三等三角点「津田」の1890年(明治23年)観測時の「点の記」に「俗稱 ミマスガ岳」とあり、明治時代頃に「ミマスガ岳」と呼ばれていた可能性が浮上しました。

「点の記」に見える「俗称」はきわめて局地的に使用されていた呼称も混在しており、広い地域で認識されていた呼称か分かりません。

順路と要図の描写を見るかぎり、三角点を設置するにあたり、大字中ノ庄(中之庄)から取り付き、三角点峰の山頂の北(南ではない)、おそらく現代における標高点356m峰との鞍部に出るコースを選んでおり、この図が確かであれば、今は失われた山道のように思えます。

現代では中之庄の福城寺さん付近から山頂の南(長命寺山と津田山の鞍部付近)に至る破線路や、山腹の巻き道が破線路として地形図に描かれているほか、島や北津田から山頂の北へ出るコースがあります(北津田から山腹の阿弥陀寺さんまでの道は地形図にも描かれています)。

中之庄から山頂の北に至る経路が分かりかねますが、「点の記」でも順路を「嶮路」としており、当時の様子が窺えます。

『近江國輿地志略』の「諸民此峯へはゆかず」の描写を見るかぎり、江戸時代の半ば頃には足を踏み入れる人が限られていたのでしょうか。

ただ、長命寺山の寺有林が明治時代に上地官林(官有地)となってからは、県に対して盗伐被害の届出が頻繁に見えますので、実際のところがどうであったかは(私には)推測の域を出ません。

いわゆる松茸山として入山が規制されていたとも。

追記追わり。

継続して調査を続けていますが、「ミマス」の由来は不詳。

明治時代頃の俚音(ローカルな音や読み)ですので、現代に伝わっていない可能性もあります。

私に分かる範囲とはいえ、小字もチェックしましたが、該当する小字は見当たりません。

周辺地域に「三」で始まる小字も確認できますが、「ミマス」に繋がるか不明。

たとえば、「ミ」は「箕」の可能性もありますので、「三」とは断定できません。

東近江市との市境ですが、私が好む箕作山の「箕作(みつくり)」はよく知られるところでしょう(これが関係すると申し上げているわけではありません)。

これはあくまでも伝承上の話ですが、長命寺さんや奥島と、(箕作山の)瓦屋禅寺さんは聖徳太子が関わるという共通点があります。

本題とは無関係ですが、明治時代に交付された「定置漁業免許状」によると、島村大字圓山(円山)(現在の円山町)に「泥亀口」や「鯰ノ尾」「藻取場」なる小字があったようで、内湖(西の湖)の事業と合わせて、いろいろと想像が膨らみますね。

私が自由に引っ越しできるような余裕があれば、近江八幡や東近江のあたりに住みたかったな、とつくづく思います。

ついでに気になることメモ。

島村大字長命寺に「夫婦岩」の小字があったようですが、長命寺周辺にも、そのように呼ばれた岩があったのでしょうか。

夫婦岩といえば、近江八幡の周辺では赤神山(太郎坊宮)が有名ですね。

大字奥島に「向山(長瀬山)」、大字北津田に「向山」「宿(ド)戸山」「御茶山」「聖リ山」の小字あり。

「宿戸山」は岩戸を宿す山と解釈できるかもしれませんが、適当な思いつきで申し上げているだけにすぎず、なんら根拠はありません。

「御茶山」は「お茶山」として地元の郷土史にも山名が見えますね。

「聖リ山」は「ひじり山」で、仙行山に通じる可能性があります。

これらはあくまでも字(地名)であって、必ずしも具体的な岩の名であったり、山の名であるとは限りません。

津田山の展望・眺望

津田山の山頂から縦走路を北東へ0.3km~ほど下ると、琵琶湖や比良山方面が少し開けた地点に出ます。

山頂北西の反射板のあたりも開けており、なかなかの展望地ですが、今回の記事では縦走路の先にある巨岩の展望を取り上げます。

追記。

後年(2019年か2020年頃)、山頂西の岩場が「空奏テラス(そらかなテラス)」として開かれました。

山頂の少し南西側に見える道標にしたがい、ハイキングコースから僅かに外れ、北への道を取ればすぐに到着。

北面から西面に限定されますが、ここは津田山でも屈指の展望スポットとなっています。

かつては藪を漕いで反射板の展望地を訪れた方も多いでしょうが、もうその必要もなくなったといえるでしょう。

追記終わり。

天之御中主大神の磐座? 津田山の北尾根の展望地。

大岩群の横に「天之御中主尊」と書かれた標が立っています。

山頂の巨岩か、こちらか、どちらかが天之御中主大神の磐座だと考えられます。

この岩の前は西向きが開けており、眼下に琵琶湖や沖島の端、琵琶湖の対岸に比良山地が望める当地を「天之御中主尊」としていらっしゃるのかもしれません。

こちらは山麓の天之御中主尊神社さんの銘を頂いただけかも。

このあたりの事情は私には分かりかねます。

琵琶湖と比良山地を望む

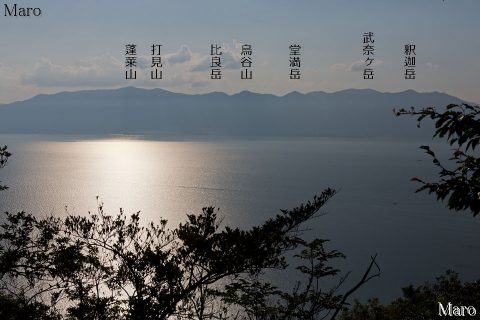

津田山の展望地から西日に照らされる琵琶湖と比良山地を望む。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 蓬莱山 | 17.4km | 1173.8m | 滋賀県大津市 | びわ湖バレイ |

| 打見山 | 16.8km | 1108m | ||

| 比良岳 | 17.3km | 1051m | ||

| 烏谷山 | 17.1km | 1076.3m | ||

| 堂満岳 (暮雪山) | 16.6km | 1057m | ||

| 武奈ヶ岳 | 18.8km | 1213.7m | 比良山地最高峰 | |

| 釈迦岳 | 16.1km | 1059.9m | 滋賀県大津市 (滋賀県高島市) |

視界は限られていますが、津田山の山中では見晴らしの良い展望地です。

蓬莱山や琵琶湖の湖面を西日が照らしており、夕暮れ時が近付いていることが窺えます。

とくに示していませんが、堂満岳の右がシャクシコバの頭で、武奈ヶ岳の左がコヤマノ岳(鈴ヶ岳)。

津田山の縦走路は、この展望地から北に連なる標高点356m峰を経て「森林基金の森」広場に下り、御所山(標高348m)を登り直して北麓の休暇村、宮ヶ浜まで続きます。

道なりにハイキングコースを進めば御所山の山頂は巻くことになりますが、『近江蒲生郡志』にも名が見える山で、あたりは古くより御所に献上する郁子(むべ)の産地として知られていたようです。

どうも当地では郁子を「ムベ」ではなく「ウベ」と呼んでいたらしい、との話も。

ムベは俗に「長命樹」とも呼ばれており、当地との関わりも深かったのでしょう。

奥島とムベの関係は、江戸時代後期に編纂された類書『古今要覽稿』(古今要覧稿)がとくに詳しい。

ただし、聖徳太子や天武天皇の時代に奥島からムベが御所に献上されるようになったとする説に『古今要覽稿』は否定的です。

夕日を眺めるため、日没に合わせて琵琶湖畔(県道25号)に下ればよいので、主に植物などを観察しながら、この後は適当に奥島の山中をうろうろ。

奥島の山域は広く、他にも笠鉾山(標高305m)や奥津山(権現山)(標高324m)、当地に幽棲した惟喬親王ゆかり [9]とも、当地を行幸した聖徳太子 [10]や、あるいは天武天皇ゆかり [11]ともされる王浜山(おのはまやま)(おうのはまやま)(標高245m)などが丘陵の北東に広がっており、全てを一度で歩くとなるとなかなか大変でしょう。

笠鉾山も『近江國輿地志略』に名が見える山ですが、「奥津島を、仙行山とも、仙居山とも云、古今仙聖此山に住と云。笠鉾といふ峯に常に住すと云。」の描写をそのまま解釈すれば、奥津島(奥島)を仙行山とも仙居山とも言うが、この山(島)には昔も今も仙聖が住むと言われていて、笠鉾という峰(ピーク)に常に住んでいると言う、となります。

つまり、笠鉾山は仙聖の住処そのものですが、これは不老不死の仙人が住まうとされる蓬莱山に通じており、隣接する沖島に所在する尾山の最高峰も蓬莱山(宝来ヶ嶽)(蓬莱ヶ岳)を称します。

この話は難しく、外部の人間である私がどこまで取り上げていいものか悩みどころですが、「奥津島」について、沖島と奥島には似たような伝説が伝わっています。

※

どこが「奥津島」であるかといった話は当方では触れにくいので控えておきますが、それとは別に、琵琶湖と蓬莱山について、記事下部の「余談」で少し補足しています。

奥島丘陵で自然観察 津田山周辺の花

ササユリ

ササユリ(笹百合)。津田山(奥島山)。滋賀県近江八幡市。

かつては奥島丘陵で多く見られたササユリ(ささゆり)も、他の里山と同様、急激に株数を減らしており、やがては完全に姿を消すかもしれません。

ハイカーすら通らず、採取されたとは考えにくいにもかかわらず消失した群生地もあり、これはシダや藪が伸び放題となった影響で日照条件が悪化したことが原因と見ています。

人が多く通る場所は整備されており、日照は確保できるが採集圧に晒される、ハイカーが通らない場所は藪が刈られず、やがて緑に飲まれて消失するといったジレンマを抱えています。

数年前の状況は上の記事に。

わずかに咲き残っているのみで、昔はともかく、今となってはササユリだけを目当てとして訪れるような山ではありません。

そういった方は、人為的に維持・保全されている長浜市の「山門水源の森」(上の荘の森)や、滋賀県からは遠くなりますが、同じ津田山でも大阪府枚方市の津田山(国見山)を訪れるのが無難でしょう。

キリンソウ

キリンソウ(麒麟草)の黄色いお花。滋賀県近江八幡市。

路傍に少しだけ咲いていました。

マンネングサの仲間とよく似ていますが、葉に鋸歯が見られます。

逸出だろうと考えていますが、京都府の例 と同様、本来の自生地との区別は私には困難です。

当地は湖に接した岩山であり、生育環境としては適しています。

コアジサイ

コアジサイ(小紫陽花)のお花。津田山(奥島山)。滋賀県近江八幡市。

この時期に開花するお花としては私が最も好きなコアジサイも、ササユリと同様、奥島丘陵では減少しているようです。

数年前、京都北山でもアクセスがきわめて容易な山にコアジサイが数多く咲くことに気付きましたが、梅雨時ということもあり、なかなかタイミングが合いません。

ヤマアジサイ

ヤマアジサイ(山紫陽花)のお花。津田山(奥島山)。滋賀県近江八幡市。

ヤマアジサイではなく、日本海側で見られるエゾアジサイ(蝦夷紫陽花)かもしれませんが、近江・若狭以西型のエゾアジサイは、私にはヤマアジサイと区別が付きにくいです。

また、ヤマアジサイ(やエゾアジサイ)の装飾花の花弁は基本的に4枚ですが、上の写真の株の装飾花の花弁は全て3枚でした。

長命寺山や津田山を登山した話の本筋は今回の記事で終わりですが、気が向けば余談を書くかもしれません。

低い空に雲が出ていたため、綺麗な夕日は期待できないかと思いましたが……。

続きは上の記事に。

余談・補足

富士山(蓬莱山)と琵琶湖

以下は記事の本題とは無関係ですが、上で触れた笠鉾山の話の続きのようなものです。

長くなるので避けていましたが、本記事は普段からアクセス数が多いので、蓬莱山と琵琶湖について少しだけ。

その呼称からは分かりにくいですが、中国における伝説上の「蓬莱山」は、山東半島の東の海中、あるいは海上にあると考えられていた「島」です。

日本では『竹取物語』(かぐや姫の物語)や『浦島太郎』(丹後の浦嶋子)といった物語に蓬莱の名が見え、いわゆる富士山を蓬莱山と呼ぶこともありました。

『竹取物語』における「蓬莱の玉の枝」にまつわる描写は、中国の『列子』湯問篇や『史記』封禅書の影響が大きく、当時の日本では元となる話が知られていたと考えられます。

『浦島太郎』のベースとなった「丹後の浦嶋子」(丹後の浦島子) [12]では、竜宮城ではなく海中の蓬山(蓬莱島)を訪れており、そこで亀比売(亀姫)なる天上仙家の神女、「昴星(すばる)」(プレアデス星団)の7人の童子、「畢星(あめふり)」(ヒアデス星団)の8人の童子に迎えられます [13]。

この蓬山が、いわゆる「常世の国」と重ねて見られるようになりました。

また、中国最古の神仙伝、『列仙傳』(列仙伝)服閭伝にも『浦島太郎』に通じるように思える話が収載されます。

より後世には、物語上で、読者の興味を引くべく、伝説的な島として名前が出されることも増えました。

たとえば、明治時代の作家、羽化仙史(渋江保) [14]の通俗小説『怪髑髏』では、クレカラール島なる島を蓬莱島に見立てていますが、これもちろん作者による創作、架空の島です。

「蓬莱山」「蓬莱島」と聞くだけで胸躍る時代があったのは確かでしょう。

羽化仙史のペンネームは羽化登仙からでしょうが、今でいえばライトノベル作家(ラノベ作家)と申し上げれば分かりやすいでしょうか、冒険小説にオカルト要素なども取り入れ、一部の愛好家の間では人気があったようです。

これは「羽化仙史」名義や、あるいは渋江不鳴や幸福散史、乾坤独歩など、通俗小説の執筆時に使用したペンネームでの話であって、渋江保としては『萬國戰史』(万国戦史)の編纂者として知られます。

『活動寫眞術自在』(活動写真術自在)や『動物界奇談』の作者「同塵市隠」や、『笑のくら』(笑府)の編者「夢野浮橋」も渋江のペンネームらしい。

同塵市隠は老子でしょうから [15]、適当に付けたと思わしき、他の駄洒落めいたペンネームも含め、いかにも教養人が好みそうに感じます(この話は本件と関係がないようで関係がある、かもしれません)。

とくに近江において、俵藤太(藤原秀郷)による三上山の大ムカデ退治の伝説はよく知られています。

俵藤太は平将門を討伐した武将でもあり、その武名は後世に轟いていました。

これはあくまでも物語ですが、江戸時代に広く読まれていた『御伽草紙』(御伽草子)の「俵藤太物語」によると、俵藤太は瀬田の橋で苦しむ大蛇に助けを求められ、三上山の大ムカデを退治しました。

すると、女性が待っていて、先ほど助けを求めた蛇は自分であり、琵琶湖の龍女の化身だと言います。

この龍女が俵藤太を琵琶湖にある龍宮へ連れていきますが、「丹後の浦嶋子」の話も引き合いに出し、浦島太郎と直接的に結び付けています。

物語における「龍女」は、いわゆる竜宮城の主とされる八大龍王の一尊、娑伽羅龍王(原文まま)の第三王女、善女龍王とされ、日本では清瀧権現(青竜)と同一視されます。

俵藤太の伝説は知る人も多く、琵琶湖に龍宮がある、とする物語も知られていました。

なお、この伝説の原型では龍宮は(琵琶湖や瀬田川ではなく)なぜか比良山にあり、それが比良山地の蓬莱山に通じます。

八大龍王は法華経における仏法の守護尊で、日本では雨乞いの神様として、法華経を重視なさる方々により信仰が広められていました。

湖東や湖南は龍神信仰も盛んな地で、龍の字は瀧の字に通じており、琵琶湖を遡る川の源流域では瀧宮も祀られていたようです。

また、能の演目に「竹生島」があり、こちらでも琵琶湖の天女と龍神、そして龍宮が語られます。

知られてるような知られてないようなお話として、「富士山と琵琶湖」の伝承があります。

富士山と琵琶湖

俗傳にいふ、孝靈天皇の五年、この山初めて見えた、一夜の中に折けて、近江の琵琶湖をつくり、その土がこの大山をつくつたのである、又近江の三上山は、簣からこぼれた土からできた、故にその形は、凡そ富士に似て居る、と。

『少年書類 第三編 自然之友 苐五巻 自然界之迷信』

たとえば、明治24年(1891年)の『自然界之迷信』(自然界の迷信)では上のように見えます。

この、第7代孝霊天皇の御世、一夜で近江の土を富士に運び、移した土が富士山となった、掘られた跡が琵琶湖となった、三上山(近江富士)はそのおこぼれである、といった、「富士山と琵琶湖」の伝承は、江戸時代前期(1659年頃)の『東海道名所記』や、元禄年間に成立したと見られる『淡海地志』十巻本、正徳2年(1712年)に成立した『倭漢三才圖會』(和漢三才図会)、寛保3年(1743年)頃の『諸國里人談』(諸国里人談)などに見られる話で、それより古い史料としては『職原抄』(職原鈔)の写本の註記に見えるのみです。

後醍醐天皇に仕えた北畠親房による『職原抄』は、南朝の興国元年(1340年)に成立していますが、『群書類従』収録の校訂本には「富士山と琵琶湖」の話は書かれていません。

孝霊天皇はいわゆる「欠史八代」にあたる天皇で、伝説的ともいえる時代のお話です。

奇談を肯定的に紹介する『諸國里人談』では、富士山が荒れたら(故郷ともいえる)近江の土を撒けば鎮まるといった話も付け加えられていて、富士と近江の繋がりを強調しています。

空想上の生物なども描かれてはいるものの、百科事典的な性質が強い『倭漢三才圖會』では、『日本書紀』などで「富士山と琵琶湖」に触れていないので、国史等にその話が見えず、疑いが無くもない、と付記したうえで、編者の考えとして「妄なり」(真実ではない)としています。

上で引いた『自然界之迷信』でも、続けて、(火山性の富士山と琵琶湖では土質が異なるので)「採るにたりません」と否定的な見解を述べています。

しかしながら、この伝承じたいは湖国に大きな影響を与えていて、1957年(昭和32年)から今に至るまで、近江八幡市と富士宮市の間では「お水取り」「お水返し」の行事が続けられており、その縁から両市は姉妹都市ならぬ「夫婦都市」として提携しています。

この行事にまつわる神社さんが、津田山の西麓にあたる水ヶ浜の市神神社濱宮さん(浜宮)で、水ヶ浜については次回の記事(上の記事)で取り上げています。

水ヶ浜は琵琶湖や対岸の山々を眺望できる美しい水辺で、私もとくに好んでいます。

この「水ヶ浜」の呼称は近年のものではなく、古くから見られる地名です。

『自然界之迷信』では、「富士山と琵琶湖」に続けて、「蓬莱山と徐福」を取り上げています。

この本は年少者向けに合理的根拠に乏しい迷信や俗説を否定的に紹介しており、対象となる読者層でも読みやすいよう、平易一読しやすい文章となっていますが、古い言葉遣いが多いので、現代的な観点ではやや分かりにくいかもしれません。

明治政府は日本の近代化を推進するため、文明開化の妨げとなる古い迷信や慣習を否定する政策を打ち出していました。

明治時代以降、修験禁止の影響もあり、蓬莱も胡散臭いもの扱いが進んだようです。

作者の秋山鐵太郎(秋山鉄太郎)は理学者で、他の著作にも目を通すかぎり、明治時代としては科学の知識に優れた方のようですが、自身のペンネームを「こんろん山人」としているのはどういった心境によるものでしょうか(崑崙山は蓬莱とは反対に中国の西方にあると考えられていた伝説上の山です)。

蓬萊山と徐福

蓬萊山は海中の神山である、有道の者でなければ、至ることができぬと、山海經といふ書にあります。

畵に蓬萊の島といふのを見ると、鶴がまひ、龜が游んで居つて、如何にも風景も佳く、快樂にみちて居る様であります。

故に世人は、この圖を嘉祝の飾といたします

然し實際斯様な神山は、この世には存在いたしません。これは架空的に、假搆した山でありませう。

この神山とは全く別に、我邦に蓬萊山とよばれて居るのがあります。紀州の熊野、駿州の富士、尾州の熱田は、皆この名を得て居ります。

支那の史記といふ書を見ますと、面白いことがかいてあります。即ち、秦始皇帝が、徐福を海にやつて、神藥を求めさせた、數年の間捜したけれど、何もえなんだ、しかもその費用は莫大であつたので、譴責をうけてはならぬと思ひ、還つて詐つて奏上することには、海中の大神に出遇つた所が、その神のいふには、「汝は西皇の使であるか、何を求むるのであるか」と、そこで「長命の藥をえたいのである」と、答へた所が、神のいふには、「左様な薄い禮では、觀ても取ることは出来まい」と、依りてその供をして、東南の方に當れる蓬萊山に行いて、その宮を見た、そこに仕へる者は銅色で、龍の形をして居り、光がさして天を照して居つたから、如何なるものを献つたなら宜しからうかと尋ねた所が、海神は「令名のある男子、或は振女と、百工の事物とを奉れ、しかせば、えられやう」といはれた、と、始皇はこれをきいて、大層喜んで、振男女三千人に五穀と種々の百工とをつけて行かせた、とあります。

徐福の來た蓬萊山といふのは、即ち我邦の富士山である、といふことでありまして、その年代は我孝靈天皇の朝であります。或はこの蓬萊山は熊野であるといひ、或は熱田であるといひ、或は補陀山の近傍であるともいひますが、最後は富士であらうかと、思はれます。

徐福の來たことは、事實でありまして、今日その子孫は、皆秦といふ姓を稱へて居ります。

これに依つて見ますと、彼經に所謂、蓬萊山といふ神山なるものは、現存せぬことが、明かでありませう。『自然界之迷信』

よく知られる徐福の話(秦の始皇帝に対して徐福が苦し紛れに言い逃れした話)ですが、実在しない中国の伝説上の蓬莱山と、富士山などを蓬莱山と呼ぶのは「全く別」であること、他の俗説には否定的であるにもかかわらず、徐福が日本に来たことは「事実である」としていたり(おそらく底本としている『倭漢三才圖會』の影響でしょうが、秦氏を徐福や、おそらく徐福が率いた一団の末裔としています)、やや偏った感情が透けて見えますね。

それはさておき、とくに興味深いのは、「富士山と琵琶湖」の伝承で富士山が成立した時期と、徐福が日本を訪れたのが近い時期(孝霊天皇の御世)だと考えられていた点です。

これは「富士山と琵琶湖」の繰り返しとなりますが、近江の土を富士に運び、それが富士山(蓬莱山)となり、跡が琵琶湖となりました。

土を運ぶ途上で、簣(あじか、もっこ)からこぼれた土でできたのが三上山(近江富士)であるならば、運び損ねた土が琵琶湖に浮かぶ島となります。

つまり、奥島や沖島といった島嶼は、富士山(蓬莱山)に成らず、琵琶湖に残された島(蓬莱島)なのです。

幕末期の地図には、奥島の仙行山に「小冨士」(小富士)と示されており、奥島と富士山を重ねる考えが広まっていたことが伝わります。

『近江國輿地志略』にも奥島の北に「元富士」と施行山の話が見えますが、やや描写は異なります(が、元富士の称が本質を示しているでしょう)。

同種の(事実としてはありえない)伝説としては、第12代景行天皇の御世、竹生島が一晩のうちに初めて湖中に姿を現した、その時に不盡山(不尽山、富士山)が生まれた云々とも。

孝霊天皇の御世、仙方を好んだ始皇帝が長生不死の薬(長命の薬)を日本に求める話は、先の『職原抄』と同じ作者、北畠親房による『神皇正統記』に記されていますが、ここでは徐福の名前は見えません。

もっとも、親房は理由を列挙したうえで、この話を疑問視しています。

江戸時代前期に成立した『本朝神社考』では、中国の仏教史料『義楚六帖』から引いた話として、

富士

(前略)

義楚六帖ニ曰。日本國。名ク二倭國ト一。在リ二東海中一。秦ノ時徐福將テ二五百ノ童男五百ノ童女ヲ一止二此ノ國ニ一。東北千餘里ニ有レ山。名ク二富士一ト。亦名ク二蓬萊ト一。其ノ山峻。三面ハ海。一朶上聳エ。頂ニ有二火烟一。徐福止テレ此ニ。謂二蓬萊ト一。至レ今ニ子孫皆曰フ二秦氏ト一。『本朝神社考』

(蓬莱山を目指した)徐福が率いた一団は、日本の富士、またの名を蓬莱にとどまった、子孫は秦氏という、と見えます。

描写を見るかぎり、この「富士」はまさしく富士山を指しているようです。

『義楚六帖』の原文はもう少し長いですが、『本朝神社考』の「富士」では蓬莱と富士にまつわる部分だけを引用しています。

『義楚六帖』は後周代の顕徳元年(954年)に成立したとされ、日本では平安時代中期にあたりますが、先の『神皇正統記』で引く形跡は見られません。

その後、江戸時代に広く読まれた『倭漢三才圖會』では、おおむね『自然界之迷信』と同じ話の内に収まっています。

徐福が日本で執筆したという触れ込みの、いわゆる「宮下文書」を元にした『神皇紀』によると、徐福の話は『徐福来記』や『徐子記』といった書に記されているそうですが、これは後世に創作された偽書の可能性が疑われます。

「富士山と琵琶湖」の話と同様、徐福の名前も日本の国史(正史)には現れませんが、後世、徐福伝説のようなものが各地に広がり、「事実である」と考える方がいらっしゃったのも確かです。

近世の日本では「蓬莱」が流行し、想像上の蓬莱の画が描かれたり、あるいは歌に詠まれたり、地名ともなりました。

長寿の象徴とされる「浦島太郎」と並び、龍神や仙人が住まう「蓬莱」も縁起物として好まれていたようです。

寛政9年(1797年)の『秘傳千羽鸖折形』(秘伝千羽鶴折形)では、千羽鶴(折鶴の連鶴)の型として「蓬莱」を紹介しています。

併せて「嶋臺ハ蓬莱山をうつしけり」(嶋台は蓬莱山をうつしけり)で始まる歌 [16]を収めていますが、「嶋臺」(嶋台)は主に正月の茶事で用いる金銀二段の赤楽茶碗で、これは蓬莱山や、蓬莱山の鶴と亀を表しています。

鶴と亀といえば、長命寺松ヶ崎(松ケ崎)は「琵琶湖三十六勝」に「松崎鶴戻」と謳われた名所であり、記事本文でも述べたように、長命寺山は「金亀山」とも呼ばれていたようです(ただし、これはおそらく彦根山との混同に端を発しています)。

『自然界之迷信』に「故に世人は、この図を嘉祝の飾といたします」と見えるように、「蓬莱図」は正月向けの掛け軸の図案として好まれており、天岩戸を描いた図 [17]と並べられることもありました。

いわゆる注連飾り(しめ飾り)は天岩戸に由来するともいわれます。

ヒカゲノカズラを使った正月飾りを「掛蓬莱」(掛け蓬莱)と呼び、これは蓬莱山を昇る龍をイメージしたものとされますが、『古事記』や『日本書紀』における天照大神と天岩戸のくだりで、アメノウズメが肩から掛けた「蘿(ひかげ)」がヒカゲノカズラではないかと考えられており、それを掛蓬莱と見立てたともいわれています(ヒカゲカズラをカミダスキとも呼ぶ由来でもあります)。

蓬莱山と天岩戸が並べられるのは、このあたりも関係しているのかもしれません。

1929年(昭和4年)の『觀音巡禮』(観音巡礼)にも、

長命寺といふのは、琵琶湖の中へ龍の頭のやうに突出してゐる島山の岬の口邊に當る所にある。

『觀音巡禮』

と見えますが、「津田の入江」が失われるまで、かつての長命寺山は琵琶湖に突出する「龍の頭」のような姿でした。

津田山(奥島山)の南に所在する岡山……、この岡山や、連なる頭山も昔は島でしたが、北麓の浜に鎮座する藤ヶ崎龍神社さんでは妙得龍神と藤ヶ崎龍神なる龍神様がお祀りされています。

当地の龍神様は古い記録に見当たらず、近現代の創始だろうと考えていましたが、昭和30年代に京都のとあるお山(お寺)の方が縁となり、地域の方々がお祀りなさったのが始まりとご教示いただきました(より具体的なお話もお伺いしていますが、ここでは伏せておきます)。

この浜辺から眺める風景はとても美しく、奥島丘陵の山姿山容は神々しさを感じるもので、水ヶ浜からの眺めと同様に好んでいます。

岡山ハ牧村ノ西

湖中ニ孤立ス

九里氏ノ城址ニシテ所謂水茎岡コレナリ

此地ニ足利義澄寓居ノ址アリ『滋賀縣管內蒲生郡小學地誌』

郷土地理の教科書である1885年(明治18年)の『滋賀縣管內蒲生郡小學地誌』(滋賀県管内蒲生郡小学地誌)から引いておきます。

岡山の城(水茎岡山城)には、「永正の錯乱」で京都を追われた室町幕府の第11代将軍、足利義澄の寓居(仮の住まい)があり、その地で後の第12代将軍、足利義晴が生まれました。

旧版の地形図に見る奥島(と織田信長)

ちょうど2枚の地図の境目にあたりますが、スタンフォード大学さんが公開する旧版の地形図で奥島が島であったことを確認できます。

彦根西部 (明治26年測図 大正9年修正測図 昭和7年鉄道補入)

近江八幡 (明治25年測図 大正9年修正測図 昭和3年部分修正)

現在とは異なり、鶴翼山の西に「津田の入江」が食い込んでおり、安土山の周囲には内湖が迫っています。

奥島山だけではなく、伊崎山や岡山も琵琶湖に浮かぶ島だったことが分かるでしょう。

余談ながら、奥島(津田山)の東麓、あるいは鶴翼山(八幡山)の西麓にあたる津田庄は織田家発祥の地(平氏資盛流津田家発祥の地)ともされます。

当初、藤原氏を本姓としていた織田信長が、天下布武の過程で平氏を称するようになったのは仮冒(後付けの偽称)とする説が強いですが、津田庄が近い安土を本拠地としたことと無縁とも思えず、安土城から鶴翼山や奥島の向こうに夕日が沈む姿を、かつて信長も眺めたかもしれません。

熱田の蓬莱(断夫山・蓮ヶ島) 三神山

『倭漢三才圖會』などに、日本にも紀州の熊野、駿州の富士、尾州の熱田など、蓬莱山と呼ばれている地がある、と見えます。

日本における蓬莱伝説において、この3ヶ所を、古くは『史記』に見える「三神山」と重ねたのか [18]、同様に三神山と呼んだようですが、富士山以外、熊野や熱田についてはどうでしょうか。

富士山や熊野はともかく、平地の熱田に山……? と昔から疑問に思っていました。

宗教雑話集・言説集の要素が強い、天台宗の光宗による仏教書『溪嵐拾葉集』(渓嵐拾葉集) [19]に、唐の玄宗皇帝が楊貴妃と共に我が国の蓬莱宮に至った、その蓬莱宮は今の熱田明神である、この社壇の後ろに五輪の塔婆があり、これは楊貴妃の墳墓なり、といった話が見えます。

初期の浦島太郎(丹後の浦嶋子)における蓬山(龍宮)と同様、おそらく、この説話における蓬莱宮は常世としての性質が強いのでしょう。

玄宗(李隆基)は老子や道教を好んでおり(唐室李氏は李耳(老子)の末裔の設定)、こういった伝説に影響を与えた可能性もあります。

この『溪嵐拾葉集』は、水海の形は弁財天の三摩耶形(三昧耶形、すなわち琵琶)の相貌なり、とする、琵琶湖の呼称・名称は琵琶の形に由来する説など、後世に少なからず影響を与えた、ちょっと面白かったり不思議な話が数多く収載されており、私の興味も尽きません。

あるいは、江戸時代末期に当該部分が刊行された『尾張名所圖會』(尾張名所図会)では、熱田神宮の内天神社の地を「蓮か嶋」(蓮ヶ島)と呼び、琵琶湖の竹生島との関わりを指摘したうえで、当地を「蓬莱」としています。

蓬莱島と竹生島を模した写しは各地の大きな庭園で見られます。

上でも少し触れましたが、蓬莱島は「浦島太郎」の竜宮城とほぼ同一視されており、庭園の造成において、蓬莱島は亀の形に造られていました。

琵琶湖の弁財天信仰で知られる竹生島も、とくに縁起の良い地として江戸時代頃に流行しており、蓬莱島とセットになりやすかったようです。

修験の影響が強い地においても、弁天様と龍王様(龍神様)を並べてお祀りしたケースが多々見受けられます。

現代の熱田神宮さんが内天神社について曖昧な扱いをなさっているのも……。

また別に、先日、1902年(明治35年)の『帝國地名大辭典』(帝国地名大辞典)を眺めていたら、興味深い記述が見受けられました。

記事の本題とは無関係ですが、他に適当な記事も見当たりませんので、メモ代わりにこちらにも記録しておきます。

申し訳ありませんが、私は愛知県や尾張国の山については大した知識を持ち合わせていないので、内容については精査していません。

(名古屋や熱田とも関わりが深い)信長さんの話を上で出したので、そのついでにとでも。

斷夫山(ダンプ山)

一に鷲峯山(ダンプ山)に作る。古名蓬萊山(ホウライ山)、又、禰山(ミ山)とも云ふ、愛知縣尾張國愛知郡の西南端熱田町大字旗屋にあり、

鷲峰山(ダンプ山)

前記斷夫山を見よ、

禰山(ネ山)

愛知縣尾張國愛知郡なる斷夫山の別稱なり、

彌山(ミ山)

愛知縣尾張國愛知郡なる斷夫山の別稱なり、

『帝國地名大辭典』

断夫山の古名を「蓬莱山」、旧称を「鷲峰山」、別称を「祢山」としています。

所在地を愛知郡熱田町大字旗屋(現在の名古屋市熱田区旗屋)としていますので、熱田神宮さんの付近、断夫山古墳を指すのでしょう。

京都の鷲峰山(じゅぶせん、じゅうぶざん)の呼称は天竺(インド)の霊鷲山に由来するとされますが、鷲峰山と書いて「だんぷ山」と読むケースは初めて見ました。

「斷夫山」の項では「禰山」(祢山)に「ミ」と振り仮名を振っていますが、「祢」を「ミ」と読むのは苦しいので、これは山名に多く見られる弥山(みせん)を指すのかもしれません。

他の記事でも触れていますが、日本において、弥山の表記は須弥山(しゅみせん)にあやかったと考えられるケースが見受けられます。

あるいは、「祢」には父を祀る御霊屋(霊廟)の意味もあるので、古墳にまつわる何かを示しているのかもしれません。

繰り返し申し上げておきますが、この断夫山の件に限っては、私は推測で物申しているのみです。

追記。

『尾張名所圖會』に断夫山と琉球人の墓の伝説あり。

寛政9年(1797年)の『東海道名所圖會』(東海道名所図絵)では、鷲峯山(だんぷさん)の俗称を断夫山とし、蓬莱山を旧跡とする。

また、和歌には祢山(ねやま)という、宗祇の『方角抄』にも見えたり、とあるので、どうやら祢山は歌枕らしい。

宗祇が編纂したとされる『方角抄』(宗祇名所方角抄)を確認すると、やはり、熱田宮を蓬莱山としています。

1928年(昭和3年)の『愛知縣史蹟名勝天然紀念物調査報告 第六』(愛知県史蹟名勝天然紀念物調査報告)に、断夫山古墳の所在地は名古屋市南区熱田西町字根山四番地とある。

福士幸次郎による、1942年(昭和17年)の『原日本考』では断夫山の別称を「根山」とする。

これら「根山」は「祢山(ねやま)」に通じると見ましたが、いかがでしょうか。

赤神山(太郎坊山)の太郎坊宮

コメント欄で、私が好む赤神山や箕作山の話が出ましたので、太郎坊宮を称する阿賀神社さんについてもこちらで少しだけ。

記事本文でも引用した、1922年(大正11年)の『近江蒲生郡志』に、

「太郞坊山」

太郞坊山は小脇山脈の一峰なり一に赤神山と稱す峻嶺にして奇嚴重疊起伏す、古へ天狗の信向盛なりし時その居住の所と稱され太郞坊の名を生じたり、阿賀神社鎭座し遠近の參拜頗る多し、山高さ三百四十四米突なり。「阿賀神社」

阿賀神社は中野村大字小脇赤神山に鎭座す祭神及び創祀の年代詳ならず世俗太郞坊の稱を以て著名なり、寶暦三年の棟札に赤神山太郞坊大権現御社とあり太郞坊は謠曲にも天狗とし世人も天狗の異名と信ず、天狗眷屬として人口に膾炙する者鞍馬山の僧正を巨魁とし、愛宕山の太郞坊、比良山の次郞坊、伊都奈の三郞、富士の太郞、上野の妙義坊、常陸筑波の法印、彥山の豊前坊、太山の伯耆坊、大峰の善鬼金平六、比叡山の法性房、肥後の阿闍梨、葛城行者は高門坊、高雄の內供奉、如意嶽の天狗等なり、柿本紀僧正は高雄峰に入りて大慢心を起し太郞坊となる等の説あり、本郡長命寺に太郞坊社あり牧村東忠兵衞の家人にして天狗になりたるを祀るといふ、天狗の説は源義經が鞍馬の僧正谷の山伏に刺撃の法を傳授されしより世に高く信ぜられたるが如し、科學の進歩せざる時代迷信より生ずる烏有物にしてかゝる怪物あるべき理なし、當社を太郞坊天狗の栖所と信ぜじは淡海温故錄に古來より祈禱の神オロシに唱に近江國には禪鬼一黨光林坊と申すは此寺也此寺とは成願寺なり南の峰に大岩兩方峙て峨々たり是天狗の居る所にて人倫の通路なし光林坊の栖なるべし

と見ゆるは江戸時代の信向を知るべし、赤神山は巨巖兀立山勢嵯峨たる峻峰にして實に神靈の山なり、神山と仰き神壇の設けらるゝに屈竟の地なり、此峻嶺を神山と仰ぎしは蓋し頗る上古なるべし、神靈は高きに降下する信向は我邦古代よりあり故に高山峻嶺には必ず神靈の鎭座あり、紀伊熊野の神、信濃諏訪の神の如く我近江に於ても三上山の御上神社伊吹山の伊夫伎神社比叡山の日吉神社比牟禮山の比牟禮宮綿向嶽の綿向の神等卽ちそれにて赤神山に阿賀社鎭座ある亦其所以を解すべし、現在神祠は山の中腹にして幾百級の石階を上り巨大なる雙巖の間僅かに賽路を通し嵯峨たる絕壁に神靈を鎭む、猶山上を仰げば重疊の怪巖奇石樹間に起立して彌々神威の崇嵩を咸じ罪惡ある者は自ら恐怖の念に禁へざらしめんとす、實に中世以降天狗の栖所と附會さるゝ所以なきにあらざるなり、名神にして祭神の詳ならざる神社の例少からず、赤神山神の靈威千古崇し、小脇の地は佐々木氏の祖兵庫助經方が佐々木庄の下司職として住居し四世孫定綱以後其居館を構へし所なり、赤神山は其背面防禦の要塞なり其嶮要に靈神鎭座す佐々木氏が當社を尊崇せし、又推想すべし、寶暦三年小脇鄕五ヶ村の氏子社殿を造營す。

『近江蒲生郡志』

と見えます。

ただし、これはあくまでも『近江蒲生郡志』や、同誌が引く『淡海温故録』による説です。

『淡海温故録』は江戸時代前期に成立した地誌で、明智光秀の出生地を近江とする記述で知られますが、その内容が必ずしも正確であるとは限りません。

「膾炙(かいしゃ)」は世間に広まっていること。

「烏有(うゆう)」は「いずくんぞあらんや」で、あろうはずがない話。

天狗を迷信として否定する描写については、上の蓬莱の話でも少し触れていますが、明治時代になり、古い迷信が否定され、修験が禁止されたり、神仏分離で権現の神号が廃された政策の影響を受けています。

大雑把に申し上げれば、「太郎坊」の称は天狗の異名だと信じられており、『淡海温故録』の描写でも分かるように、江戸時代には赤神山に天狗が住むと考えられていて、天狗に対する信仰が盛んな地となったが、古代より高い山の上には神様が祀られているもので、赤神山を天狗の住処だと付会する(こじつける)のは根拠がない、としています。

「此寺とは成願寺なり」と注釈を付けていますが、『近江蒲生郡志』と同年、1922年(大正11年)の『八日市と飛行場』によると、成願寺は伝教大師最澄の創建と伝わる寺院で、その一院だった太郎坊院を太郎坊宮の前身としています。

同誌には、比叡山と似た山容から、延暦寺を守護する赤山明神に由来して赤神山と名付けられたともあり、阿賀神社の由来についても他説をいくつか紹介していますが、天狗の存在は完全に省かれています。

興味深いのは「赤山明神に由来して赤神山と名付けられた」の描写で、延暦寺を守護する赤山大明神は冥界の主宰たる泰山府君とされ、きわめて経緯が複雑ながら、素戔嗚尊や大国主命と重ねて見られたり、あるいは摩多羅神や金毘羅神と同体ともされました。

また、『近江蒲生郡志』では、阿賀神社について、「祭神及び創祀の年代詳ならず」の扱いですが、阿賀神社敬神会による、1926年(大正15年)の『太郞坊阿賀神社 神拜祝詞』(太郎坊阿賀神社 神拝祝詞)では、正哉吾勝々速日天忍穗耳命など五柱を御祭神としており、これは正哉吾勝勝速日天忍穂耳大神を御祭神となさる現在の阿賀神社さんの見解に通じます。

「柿本紀僧正」(柿本の紀の僧正)は弘法大師空海の高弟、眞済(真済)を指しており、林道春(林羅山)による『本朝神社考』の影響で、江戸時代頃には愛宕山の太郎坊の正体を真済とする説が広まっていました。

長命寺さんの寺伝では、長命寺でお祀りされる太郎坊さんは、後奈良院御在位の頃の長命寺にいらした普門坊なるお坊さんに由来し、愛宕山よりの飛来石があるとしていますが、『近江蒲生郡志』では「牧村東忠兵衛」(牧村の東忠兵衛)なる人物の家人という、としています(東忠兵衛さん本人ではなく、あくまでも忠兵衛の「家人」です)。

この忠兵衛さんは、近江彦根藩の第13代藩主、井伊直幸が天明5年(1785年)に安土山で催した放鷹(鷹狩)の記録や、それ以降の時代の記録に名前が見えますが、近江八幡の富豪、灰屋の九代目、明治時代の梅村石烟(梅村石煙)の岳父(妻の父)としても名前が見えます(が、すべて同一人物であるかは分かりかねます)。

梅村家は伊吹山の石灰で財を成した近江商人で、ゆえに灰屋を号し、代々、梅村甚兵衛を称していました。

前回の記事でも取り上げていますが、普門坊さんは戦国時代のお坊さんです(ので、忠兵衛さんとは時代が合いません)。

こっちの山にも太郎坊さん、あっちの山にも太郎坊さんがいますが、江戸時代頃の東近江地域では、太郎坊は天狗の異名に過ぎません。

高名な愛宕山の太郎坊さんの影響で、天狗といえば太郎坊のイメージが定着したのでしょうが、歴史的には、赤神山は比叡山との関わりが深かったようです。

東忠兵衛について補足。

1921年(大正10年)の『靈界消息 神祕の扉』(霊界消息 神秘の扉)(霊界消息 神秘之扉)によると、この当時の東忠兵衛は近江八幡から大阪に転居し、「大杉屋」を号していたらしい。

したがって、天明5年(1785年)の記録に名前が見える東忠兵衛と同一人物とは考えられません(何代か襲名なさったのでしょう)。

東忠兵衛の話によると、ご先祖様に市兵衛さんという人がいて、長命寺で僧となり、最期は山の上から現世を去って天狗となったという(これは登仙伝と同型か)。

かなり神秘学的な(オカルト的な)内容ですが、さらに、(筆者らによる)市兵衛さんが憑依した霊媒(かんぬし)と審神者(さには)の対話によると、市兵衛さんは「足利八代義政の時」の人らしい。

時代は別として、長命寺さんの寺伝や、『近江國輿地志略』の説に見える、長命寺の普門坊なるお坊さんが、その東市兵衛である可能性が無いとはいえません。

島小学校が編纂した1931年(昭和6年)の『體驗と信念に基く鄕土教育の學習と實踐』(体験と信念に基く郷土教育の学習と実践)における「長命寺傳説」(長命寺伝説)に、「長命寺に普門坊といふ僧があつた。俗名は、東仁兵衞尉正武、岡山村牧の人である。」とあり、ここでは市兵衛ではなく仁兵衛尉としています。

私が知るかぎり、東市兵衛の名前や、あるいは東仁兵衛尉正武の名前は近江の古い史料や地誌には見えず、また、『靈界消息 神祕の扉』と近い時期に出版された『近江蒲生郡志』で「東忠兵衛の家人」とする描写とも合いませんが、どうやら、大正時代頃の東家では、ご先祖様が長命寺の太郎坊天狗と化したと信じられていたようですね。

市兵衛さんの説話は登仙伝と同型ですので、奥島の伝説に影響を与えたか、逆に、奥島の伝説から影響を受けた可能性があるでしょう。

補足終わり。

これ以上は話が長くなりすぎますので、赤神山(太郎坊山)や箕作山については、機会があれば個別の記事として紹介できればと考えていますが、いつになるかは分かりません。

関連記事 2016年6月 「沖つ島山」奥島丘陵を縦走

すべて同日の山行記録です。併せてご覧ください。

- 長命寺の紫陽花 太郎坊権現祠から近江富士を展望 近江八幡

- 津田山(奥島山、姨綺耶山)と長命寺山を登山 滋賀 近江八幡

- 琵琶湖の奥島 比良山に沈む夕日を近江八幡の水ヶ浜から望む

津田山(奥島山)(地理院 標準地図)

「長命寺山(チョウメイジヤマ)(ちょうめいじやま)」

標高333m

滋賀県近江八幡市

「津田山(ツダヤマ)(つだやま)」

別称として「奥島山(オクシマヤマ、オクノシマヤマ)(おくしまやま、おくのしまやま)」

あるいは「姨綺耶山(イキヤサン)(いきやさん)」

標高424.3m(三等三角点「津田」)

滋賀県近江八幡市

※長命寺山や津田山は地域区分としては湖東にあたりますが、「近江湖南アルプス自然休養林・奥島地区」に含まれるため、便宜上、「湖南の山」タグを付けています。

脚注

- 胆吹山は伊吹山。『日本書紀』景行天皇の四十年、日本武尊のくだりで「近江五十葺山」「膽吹山」と見え、いずれも伊吹山を指します。『膽吹山案內』を編纂した中川泉三は『近江蒲生郡志』や『近江愛智郡志』など滋賀県諸郡誌の編者。[↩]

- 岡山県出身の小説家。「別れた妻」を描いた私小説・情話作品で知られます。(京都の花柳界である)祇園を舞台とした作品で有名となった長田幹彦や吉井勇と並び、いわゆる「遊蕩文学」の作者として、夏目漱石門下の赤木桁平から名指しで激しく批判されました。近松秋江はペンネームで、近松門左衛門+秋(の絵)から頂いたとされますが、「近」と「江」で「近江」となるのが興味深いです。また、「江」は大きな川でもあります。[↩]

- 王定保が五代十国時代に編纂した佚事小説『摭言』(唐摭言)巻五の「王勃」で「落霞與孤鶩齊飛、秋水共長天一色。」と引く。日本に伝わる「滕王閣序」の書写(正倉院本)には相違があり、正倉院本に作る「落霞與孤霧齊飛」が古態を留める可能性があると指摘されます。落霞(夕焼け)や秋水(川)、長天(空)が自然の風景であるにも関わらず、鶩だけ生物である点や、群れをなす鳥が「孤」である点に対する違和感は、古くより議論の対象となっていました。後漢代の字典『説文解字』鳥部に「鶩 舒鳧也。」とあります。「舒鳧(じょふ)」はアヒル(家鴨)。「滕王閣序」の「鶩」は広義のカモを指すと考えられますが、雁を指すとする解釈も見られます。雁と鶩を総じて「雁鶩(がんぼく)」とする用例も生じました。余談ながら、『説文解字』隹部に「雁 鳥也。讀若鴈。」と、鳥部に「鴈 䳘也。」「䳘 鴚鵝也。」とあるように、読みは同じであっても、本来、「雁」と家禽の「鴈」は明確に別の字。「讀若~」は「読んで~の若(ごと)し」。余談の余談として、『説文解字』鳥部には「𪃈 𪃈𪇷、鳧屬」ともあり、日本では「𪃈𪇊(あぢかも)」と読みを当てる例が生じました(が、古い漢字ということもあり、現代の日本や中国では「𪃈𪇷」や「𪃈𪇊」をほぼ使用しません)。「あぢかも(あぢかま)」は野鴨。[↩]

- さらなるルーツをたどれば、南北朝時代の庾信が作った「三月三日華林園馬射賦」に「落花與芝蓋同飛、楊柳與春旗一色、」(落花(らくか)、芝蓋(しがい)と同じく飛び、楊柳(ようりゅう)、春旗(しゅんき)と一色なり。)とあり、王勃はこれを借用したうえで昇華しています。[↩]

- 江戸時代後期~明治時代初期の漢詩人、木内芳軒(木内政元)が作った「博望乘槎圖」(博望乗槎図)を題する詩に「逢着空中楼閣開、水天一碧轉槎来。」(逢着(ほうちゃく)、空中の楼閣を開き、水天一碧、槎(さ)を転じて来(きた)る。)と見えます。私が知るかぎり、これが「水天一碧」の初出ですが、より古い用例があるかもしれません。「博望乘槎圖」はいわゆる「張騫図」。前漢代の張騫(博望候)は、槎(浮き木)に乗って黄河を遡り、仙舟で天の川に至ったとする伝説があり、登仙譚が好まれた日本で多くの画題となりました。これは張騫による西域(シルクロード)の開拓と、原型となる伝説や、七夕の伝説が合わさり生じたと考えられています。張騫が天上織女の支機石(しきせき)を持ち帰ったらしき話が、宋代初期に成立した『太平御覽』(太平御覧)地部十六が引く『荊楚歲時記』に記されています。この話は『荊楚歲時記』の普及本に見えず逸文でしょうか。私が思うに、芳軒居士がいう「水天一碧」は川と天の果て(仙境)の合するところだったのでは?[↩]

- 盧仝は玉川子と号し、とくに有名な「月蝕詩」など、平易ならざる詩を作りましたが、その怪癖奇癖を気に入った韓愈から高く評価されていました。月蝕詩は当時の政治や権力争いを月食の伝説や光景にたとえて風刺したもの。月は天下を照らし、蟾蠩(ヒキガエル)は月を蝕む(月食)。これは『淮南子』説林訓の一節。[↩]

- 『近江山河抄』(著者・白洲正子、出版年・1974年、出版社・駸々堂出版)を出典とする一文のみ著作権の保護期間にあります。公正な慣行に合致する引用の範囲に留まると考えていますが、問題がある場合はご連絡ください。なお、著名人については没後30年まで敬称を付ける慣例にしたがうものとする。[↩]

- 孔子が魯の国を去る時に亀山を眺めて作った詩。後漢末期の蔡邕の撰とされる『琴操』に「孔子所作也」として紹介される古琴曲「龜山操」があり、それに韓愈が新たに詞を付けました。日本での受容として、平安時代後期の漢詩文集『本朝文粹』(本朝文粋)卷第十に源順による「初冬、於栖霞寺、同賦霜葉滿林紅、應李部大王敎」詩序(李部大王(重明親王)が栖霞寺(嵯峨の清凉寺の前身)で催した詩宴の序)が収載されており、「於是、管弦韻淸、龜山之曲間奏、詩酒興盡、兎園之駕將歸。」(是に於て、管弦、韻(ひびき)清く、亀山の曲、間に奏し、詩酒の興尽きて、兎園(とえん)の駕(が)、将(まさ)に帰らんとす。)とありますが、これは嵯峨の亀山に通じます。異本では「詩酒興盡」を「詩酒興盛」とする相違がありますが、これだとまだまだ盛り上がっている宴から帰るのに名残惜しさを感じますね。[↩]

- 『近江國輿地志略』に「古昔惟喬親王此地に來り給ふと有。故に所の名とす。」と見え、これを引いたと考えられる1910年(明治43年)の『近江史蹟』では「王ノ濱ト云フ處アリ、往昔惟喬親王此地ニ幽棲セラレ、是ヨリ王ノ濱ノ名アリト」としています。ご存じの方も多いでしょうが、「悲運の皇子」として知られる惟喬親王の隠棲伝(隠者伝)は近江各地に伝わります。惟喬親王は「小野(おの)宮」であり、当説にしたがえば、ゆえに「王浜(おのはま)」とする。[↩]

- 『近江國輿地志略』では天武天皇説に続けて「又曰上宮太子也と」と見えます。上宮太子(上宮聖徳太子)は聖徳太子の異称。[↩]

- 『近江國輿地志略』では惟喬親王説に続けて「或はいふ、天武天皇なりと。」と見え、『近江史蹟』では「或ハ云フ、天武天皇此地ニ行幸アリ、故ニ此名アリト」としています。大友皇子から逃げ、奥島に姿を隠した天智天皇ゆかりとする『淡海地誌』系の説は、その描写から見て天智天皇ではなく天武天皇(大海人皇子)の誤りでしょう。これは壬申の乱に付する貴種流離譚の一種でしょうか。大津の商人、原田蔵六(伝兵衛)による民間編纂の地誌『淡海録』(淡海地誌)は、『近江國輿地志略 校定頭註』の凡例で、真偽を論ずることなく聞いた話を書き集めただけの書として、「一向採用するにたらず」(まるで採用する価値がない)の扱いですが、それゆえに他誌には見えない話も収載されます。時代が下がり、地元の郷土史である1931年(昭和6年)の『體驗と信念に基く鄕土教育の學習と實踐』(体験と信念に基く郷土教育の学習と実践)では、(大友皇子から逃げたという無理のある設定から)天智天皇が当地を行幸したと変容しています。[↩]

- 水江浦嶋子(水江浦島子)。『釋日本紀』が引く『丹後国風土記』(逸文)に「日下部首(日下部氏)等が先祖、名を筒川の嶼子と云(中略)謂はゆる水の江の浦の嶼子という者なり」と見えますので、それにしたがえば、水江浦嶋子は通称です。小野妹子や中臣鎌子(鎌足)と同様、「子」(古)は男子の称(男性名)。水江氏の「浦島の子」と解釈する説もありますが、『丹後国風土記』の描写を見るかぎり、「水江の浦」の「島子」と解釈する説が順当でしょう。となると、「浦島太郎」は「浦」の「島太郎」ではとも。[↩]

- いわゆる「二十八星宿」では「昴宿」が7つの星で、「畢宿」が8つの星で構成されます。つまり、この話が成立した時、日本ではすでに二十八宿の思想や古代中国式の天文学が受容されていた可能性が高いことが分かります。[↩]

- 本名は渋江成善。森鷗外(森鴎外)が史伝小説の題材としたことで知られる渋江抽斎の子。[↩]

- 老子『道德經』(道徳経)に「和其光、同其塵。」(其光を和らげ、其塵に同じうす。)とあり、「和光同塵」の仏教用語ともなりました。また、『文選』に収録される王康琚の「反招隱詩」(反招隠詩)に「小隱隱陵藪、大隱隱朝市。」(小隠は陵藪に隠れ、大隠は朝市に隠る。)とあります。王康琚は唐代初期の類書『藝文類聚』(芸文類聚)で晋代(西晋)の人としていますが、それ以外は伝わりません。私が思うに、「同塵市隠」のペンネームは、真の隠者は才能をひけらかすことなく俗世に交わるといった意味合いでしょう。芭蕉一門の俳人が好んだ姿であり、また、市井の隠士である私の生き様でもあります。[↩]

- 国文学研究資料館蔵を底本とすると、「嶋(しま)臺(だい)ハ蓬(ほう)莱(らい)山(さん)をうつしけり 尉(せう)と姥(うば)との相(あひ)惚(ほれ)ぞよき」で、「相惚ぞよき」の「ぞ」はよく見ると濁点あり。「尉(じょう)と姥(うば)」の構図は高砂人形でも知られる長寿や祝言の縁起物。謡曲『高砂』における船出を参照。[↩]

- 天岩戸が開いて姿を現す天照大神と、新年の初日の出を掛けています。井原西鶴の『胸筭用 大晦日ハ一日千金』(世間胸算用 大晦日は一日千金)に「世の定めとて大晦日は闇なる事、天の岩戸の神代以来知れたる事なるに」と見えます。これは、掛け売りの代金を年内に回収したい商人の掛け取りから逃れるため、大晦日が近付くと民家は灯かりをともさず居留守を使って身を潜めていたことと、初日の出の前日(大晦日)は天岩戸が閉じているので世が暗闇であることや、息苦しい世間の風潮を掛けています。[↩]

- 『史記』秦始皇本紀と封禅書で「蓬萊、方丈、瀛洲」を三神山とする。ここでの「瀛洲」は東瀛の意。「東瀛」は後に日本と重ねられた。また、『漢書』郊祀志上にも三神山の話が見えます。「封禅」や「郊祀」は天子が行う祭祀の一種。唐代初期の類書『藝文類聚』(芸文類聚)では「仙道」で『史記』の三神山を紹介しており、より道教に寄っていく。[↩]

- 光宗は京都の岡崎周辺に所在した元應寺(元応寺)の僧。元應寺は鎌倉時代末期頃に創建されたが、後に廃絶。序に文保2年(1318年)とある『溪嵐拾葉集』は、天台を中心とした仏教書ですが、先達の諸説や自説を交えながら、説話や巷説を広く集録しており、説話集や百科事典としての性質も強く。全300巻の原本は散失しましたが、後に収集された一部の諸本が再編・校合され、その書写が今に伝わります。したがって、完本は現存しません。[↩]

最近のコメント