昨日、2016年(平成28年)2月11日の話。

おおよそ2週間ぶりに京都北山の天ヶ岳(あまがたけ、てんがたけ)を登山しました。

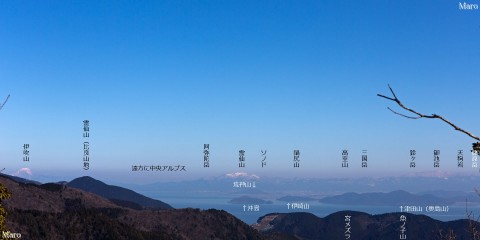

2016年(平成28年)1月30日の山行記録でも軽く触れましたが、天ヶ岳の展望地からは琵琶湖や鈴鹿山脈を越えて中央アルプス(木曽山脈)の山々まで遠望できます。

天ヶ岳から大阪の「あべのハルカス」や神戸の六甲山、奈良の生駒山などを撮影した写真は上の記事に掲載しています。

立脚点(撮影地点)を選べば、天ヶ岳から京都タワーを見通せることも立証していますので、併せてご覧ください。

目次

京都市内から木曽駒ヶ岳が見える?

京都市内の山から中央アルプスまでの直線距離は約200km。

距離としては遠いですが、遠望の難度を決めるのは距離ではなく、どちらかといえば対象の標高と方角が重要です。

標高2500mを超えるような高峰であれば、白い雪が目立つ積雪期に遠くから眺望する機会、撮影する機会も増えるでしょう。

昨日は遠霞みの空だろうと予想できましたが、もしかすると天ヶ岳から木曽駒ヶ岳まで見えるかもしれないと考え、気分転換がてらに山へと向かいます。

お昼頃、天ヶ岳の山頂の北、送電鉄塔(鉄塔番号「山城北線 九十二」)の展望地に到着した時は雪が積もっていました。

北東向きは琵琶湖や鈴鹿山脈、伊吹山が明瞭に見えており、霊仙山の左奥にぼんやりと中央アルプスらしき白い稜線も見えています。

この様子でしたら慌てて撮影するまでもないでしょう。

前夜も明け方近くまで用事を片付けており、慢性的な寝不足に悩まされる日々。

雪上にシートを敷いて横になり、透き通るような冬の青空を見上げていたら、そのまま軽く眠ってしまいました。

標高800m近い山の上とはいえ、昨日は風も弱く、のどかで暖かなお昼寝びより。

この時期の天ヶ岳は、京都北山の浅い山としては人気があり、時おり他のグループが後から登っていらっしゃいます。

その中で展望や遠景に興味を示された方には、琵琶湖と沖島、その対岸に霊仙山や伊吹山が見えていることをお伝えしました。

最後にお会いした方々のうち、とくに私の話に興味を示された数名の方のみ、うっすらと木曽駒ヶ岳が見えていることもお伝えしましたが、はたして信じていただけたか……。

相変わらず彼方の空は霞んだ印象を受けますが、13時過ぎには中央アルプスの稜線が肉眼でも見えやすく感じ、曖昧ながら広角レンズで撮影した写真にも写ります。

京都府京都市 天ヶ岳からの展望・眺望

琵琶湖、伊吹山、鈴鹿北部、木曽山脈を一望

京都北山の天ヶ岳から琵琶湖、伊吹山、鈴鹿北部、中央アルプス(木曽山脈)を眺望する。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 伊吹山 | 62.8km | 1377.2m | 滋賀県米原市 | 滋賀県最高峰 |

| 阿弥陀岳 (阿弥陀ヶ峰) (仏返山) | 55.7km | 876m | 滋賀県米原市 | |

| 霊仙山 | 55.0km | 1094m | 滋賀県犬上郡多賀町 | 鈴鹿山脈 |

| ソノド (霧ヶ峰) | 57.4km | 925.7m | 岐阜県大垣市 | |

| 鍋尻山 | 52.2km | 838.0m | 滋賀県犬上郡多賀町 | |

| 高室山 | 51.1km | 818m | 滋賀県犬上郡多賀町 | |

| 三国岳 | 56.7km | 894m | 滋賀県犬上郡多賀町 三重県いなべ市 (岐阜県大垣市) | |

| 鈴ヶ岳 | 54.9km | 1130m | 滋賀県東近江市 滋賀県犬上郡多賀町 | |

| 御池岳 (御池岳 丸山) | 56.2km | 1247m | 滋賀県東近江市 | 鈴鹿山脈最高峰 |

| 天狗岩 (藤原岳 天狗岩) | 58.9km | 1171m | 滋賀県東近江市 三重県いなべ市 | |

| 藤原岳 | 59.6km | 1140m | 滋賀県東近江市 三重県いなべ市 | 標高の値は10mDEMによる |

| 荒神山 | 37.5km | 284m | 滋賀県彦根市 | |

| 尾山 (宝来ヶ嶽) (蓬莱ヶ岳) | 25.2km | 220.0m | 滋賀県近江八幡市 | 点名「沖之島村」 |

| 伊崎山 | 27.1km | 210.2m | 滋賀県近江八幡市 | 伊崎不動 |

| 津田山 (奥島山) | 24.7km | 424.3m | 滋賀県近江八幡市 | 現地道標では「姨綺耶山」 |

| 霊仙山 | 7.6km | 750.3m | 滋賀県大津市 | 比良山地 |

| 宮メズラ | 5.4km | 561m | 滋賀県大津市 京都市左京区 | 標高の値は10mDEMによる |

| 魚ノ子山 | 5.3km | 552.0m | 滋賀県大津市 京都市左京区 |

鈴鹿の霊仙山の左に、あるいは比良の霊仙山の右にうっすらと白い影が写っているのがお分かりでしょうか。

それが中央アルプスの稜線です。

琵琶湖や沖島、霊仙山、御池岳もクリアな見え方で、青く澄んだ空と湖に挟まれた白い雪稜が映えます。

写真の手前には比叡山地の最北端にあたる魚ノ子山と宮メズラが写っています。

宮メズラの左に見えているのが途中越や途中トンネルの周辺で、大雑把に申し上げるなら、和邇川より北は比良山地、安曇川より西は丹波高地です。

余談ながら、古い山地図やハイキングマップには比良山地の霊仙山を「竜仙山」としているものがあります。

もし、この異表記が広まっていれば、鈴鹿山脈の同名の山との混同は避けられましたが、今さら顧みられることはないでしょう。

また、京都市内からは見えないものの、南伊勢にも竜仙山(龍仙山)があり、けっきょくのところ、山名の被りは避けられません。

京都府亀岡市にも霊仙ヶ岳がありますが、こちらの読みは「れいせん」で、鈴鹿や比良の「りょうぜん」とは異なります。

※

ここに差していた霊仙山と龍仙山の話は、本題から外れて長くなりすぎたので、記事下部の「余談・追記」に分けておきました。

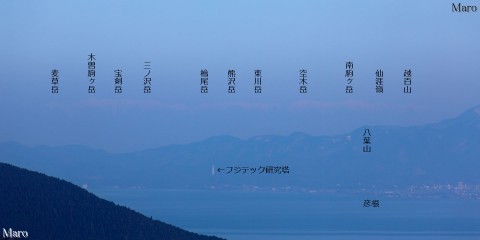

中央アルプス・木曽駒ヶ岳を遠望

京都の天ヶ岳から琵琶湖越しに長野の中央アルプス(木曽山脈)・木曽駒ヶ岳、空木岳を遠望する。

| 主な山、建造物 | 距離 | 標高 (地上高) | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 麦草岳 | 194.2km | 2733m | 長野県木曽郡木曽町 長野県木曽郡上松町 | |

| 木曽駒ヶ岳 | 195.4km | 2956.1m | 長野県木曽郡木曽町 長野県木曽郡上松町 長野県上伊那郡宮田村 | 木曽山脈最高峰 |

| 宝剣岳 | 195.5km | 2931m | 長野県上伊那郡宮田村 長野県木曽郡上松町 | |

| 三ノ沢岳 (三沢岳) | 193.7km | 2846.7m | 長野県木曽郡上松町 長野県木曽郡大桑村 | |

| 檜尾岳 | 194.7km | 2727.9m | 長野県駒ヶ根市 長野県木曽郡大桑村 | |

| 熊沢岳 | 193.4km | 2778m | 長野県駒ヶ根市 長野県木曽郡大桑村 | |

| 東川岳 | 193.1km | 2671m | 長野県木曽郡大桑村 長野県駒ヶ根市 | |

| 空木岳 | 193.9km | 2863.9m | 長野県駒ヶ根市 長野県木曽郡大桑村 | |

| 南駒ヶ岳 | 192.7km | 2841m | 長野県木曽郡大桑村 長野県上伊那郡飯島町 | |

| 仙涯嶺 | 192.7km | 2734m | 長野県上伊那郡飯島町 長野県木曽郡大桑村 | |

| 越百山 | 191.3km | 2613.5m | 長野県木曽郡大桑村 長野県上伊那郡飯島町 | |

| 八葉山 | 50.8km | 601m | 滋賀県米原市 滋賀県彦根市 | |

| フジテック研究塔 | 46.9km | (170m) | 滋賀県彦根市 | エレベータ研究塔 |

京都の天ヶ岳から伊吹山と霊仙山の合い間に遠く中央アルプスの高峰まで見通せました。

いずれ、このような曖昧な写真ではなく、より明確に分かりやすい、それこそ真っ白に浮かび上がる木曽駒ヶ岳の山影も撮影したいものです。

(見えにくい環境の方は、ディスプレイの輝度・画面の明るさを下げるといいかも?)

京都市内の山の上から木曽駒ヶ岳を撮影したのは約4年ぶりです。

前回は別の山の上から撮影しましたが、その当時の写真はインターネット上では公開していません。

霊仙山に遮られるため、比叡山から中央アルプスは見えません。

琵琶湖の対岸に見える街並みは彦根市内です。

つい先月、寒波の影響で深く雪積もる彦根を訪れたばかりなので感慨もひとしお。

「彦根」と示した字の奥に写る緑地が彦根城(彦根山、金亀山)ですが、さすがに天守までは分かりませんね。

見える、見えないで言えば、天ヶ岳から彦根城天守が見える、上の写真に写っている、はずです。

フジテックさんの白いエレベータ研究塔は目立ちます。

2016年(平成28年)1月下旬豪雪の直後、近江佐和山から眼前に見えるエレベータ研究塔や伊吹山を撮影した話は上の記事に。

雪化粧した伊吹山

京都北山の天ヶ岳から滋賀県最高峰の伊吹山を遠望する。

同じ時間帯に撮影しています。

今冬は伊吹山も雪が少なく、遠目にも寂しく感じます。

比良山地の高峰に遮られるため、上の構図より左(伊吹山の北西)、伊吹山地の連なりや西美濃の山々は天ヶ岳から見えません。

金糞岳や、その向こうに聳える白山も見えません。

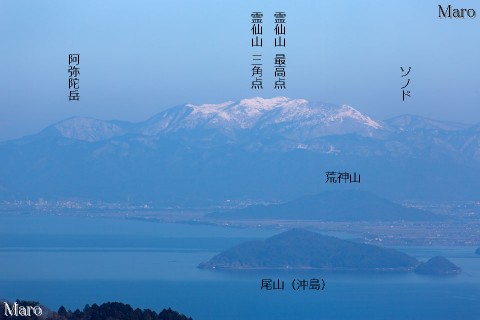

霊仙山と琵琶湖の沖島を遠望

「大原の里10名山」天ヶ岳から鈴鹿最北部の霊仙山、琵琶湖の沖島を遠望する。

霊仙山と荒神山、沖島が縦に並ぶ構図には惹かれるものがあります。

ソノド(霧ヶ峰)は全域が岐阜県にあたる山でありながら、計算上、大阪のハルカスさんまで見通せる山です。

かつて、大阪の交野山からソノドまで遠望したことがあります。

以前の記事でも申し上げたように、「大原の里10名山」に選定されてはいるものの、天ヶ岳の山頂は京都市左京区鞍馬本町と静市静原町の境に所在します。

ですが、この鉄塔の展望地は大原小出石町と鞍馬本町の境に所在しており、まぎれもなく大原と鞍馬から中央アルプスまで見晴らしたと言えるでしょう。

なお、天ヶ岳から御嶽山は見えません。

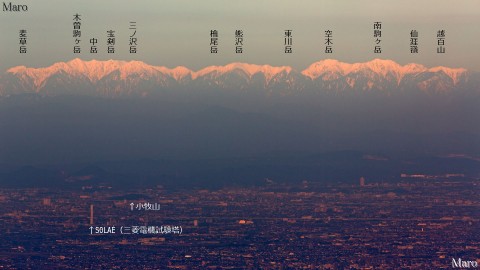

鈴鹿山脈・御在所岳から中央アルプスの撮影例

中央アルプス(木曽山脈)・木曽駒ヶ岳を鈴鹿・御在所岳の最高峰(望湖台)から遠望する。

滋賀県東近江市からの撮影例。参考用。

| 主な山、建造物 | 距離 | 標高 (地上高) | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 麦草岳 | 151.2km | 2733m | 長野県木曽郡木曽町 長野県木曽郡上松町 | |

| 木曽駒ヶ岳 | 152.1km | 2956.1m | 長野県木曽郡木曽町 長野県木曽郡上松町 長野県上伊那郡宮田村 | 木曽山脈最高峰 |

| 中岳 | 152.2km | 2925m | 長野県上伊那郡宮田村 (長野県木曽郡上松町) | |

| 宝剣岳 | 152.0km | 2931m | 長野県上伊那郡宮田村 長野県木曽郡上松町 | |

| 三ノ沢岳 (三沢岳) | 150.0km | 2846.7m | 長野県木曽郡上松町 長野県木曽郡大桑村 | |

| 檜尾岳 | 150.5km | 2727.9m | 長野県駒ヶ根市 長野県木曽郡大桑村 | |

| 熊沢岳 | 149.0km | 2778m | 長野県駒ヶ根市 長野県木曽郡大桑村 | |

| 東川岳 | 148.4km | 2671m | 長野県木曽郡大桑村 長野県駒ヶ根市 | |

| 空木岳 | 148.9km | 2863.9m | 長野県駒ヶ根市 長野県木曽郡大桑村 | |

| 南駒ヶ岳 | 147.4km | 2841m | 長野県木曽郡大桑村 長野県上伊那郡飯島町 | |

| 仙涯嶺 | 147.1km | 2734m | 長野県上伊那郡飯島町 長野県木曽郡大桑村 | |

| 越百山 | 145.6km | 2613.5m | 長野県木曽郡大桑村 長野県上伊那郡飯島町 | |

| 小牧山 | 54.3km | 85.8m ※一時撤去 | 愛知県小牧市 | 点名「小牧山」 |

| SOLAÉ (三菱電機エレベーター試験塔) | 44.3km | (173.0m) | 愛知県稲沢市 | 三菱電機稲沢製作所 |

やや古い写真ですが、また別の日に鈴鹿山脈の御在所岳(御在所山)から撮影した写真です。

御在所岳でも三重県側にあたる「富士見岩展望台」や「朝陽台」から中央アルプスを撮影した写真はとくに珍しくもないでしょうが、上の写真は僅かながら滋賀県側にあたる「望湖台」の山、つまり、御在所岳標高点(標高1212m)の山から濃尾平野を越えて撮影しています。

この日は富士山まで明瞭に見通せる日で、多くの高峰が浮かび上がるように見えていました。

表中の「距離」は撮影地点からの距離を表しており、他の展望台からの距離とは微妙に異なります。

よく知られる「富士見岩展望台」から撮影した場合、表中の距離より短くなりますので、安易にデータを転用なさる癖をお持ちの方は気を付けてください。

天ヶ岳からは彦根にあるフジテックさんの研究塔の向こうに中央アルプスが見えますが、御在所岳からは稲沢にある三菱電機さんの試験塔の向こうに中央アルプスが見えます。

それぞれの撮影地点からエレベータ塔までの距離も大差なく、なかなか面白い構図ではないでしょうか。

立脚点の全域が滋賀県にあたる地点からの撮影例として、比較・参考用に。

御在所岳から撮影した写真と、天ヶ岳から撮影した写真を照らし合わせていただければ、中央アルプス主稜線の各ピークが分かりやすいでしょう。

積雪する百井谷~百井峠~天ヶ岳

話が脇道へ逸れましたが、天ヶ岳に戻します。

その後、14時20分頃には肉眼では木曽駒ヶ岳の場所が分からなくなったため、そこで諦めて下山しました。

相変わらず鈴鹿山脈や伊吹山は綺麗に見えていましたが、遥か彼方の木曽や伊那の空模様がどうであるかまでは分かりません。

展望地を訪れた時には積もっていた雪も、この暖かな日差しに照らされて解けてしまい、すっかり地面はぬかるんで泥々です。

下に登山時の写真を何枚か掲載しておきますが、わずか数時間後の下山時には嘘のように雪が失せていました。

雪の百井谷。京都市左京区鞍馬。

百井峠から天ヶ岳の取付。雪上に踏み跡なし。

百井谷に踏み跡がないのは当然としても、信じられないことに、祝日のお昼頃にもかかわらず、百井峠から天ヶ岳の取り付きに踏み跡が見当たりません。

厳密に申し上げれば、一歩だけ山に足を踏み入れて引き返したらしき痕跡が見えました。

思いのほか雪が積もっていたので躊躇されたのでしょうか。

実のところ、私も雪が積もっているとは考えていなかったのですが、どうやら前日の2月10日にも北山や比叡山では雪が降ったようです。

おかげでトレースの無い、さらさらの新雪歩きを楽しむことができました。

百井峠~92号・93号鉄塔分岐。新雪踏みハイク。天ヶ岳の関電巡視路。

積雪する天ヶ岳の北尾根。92号・93号鉄塔分岐。

この時点では全面的に薄く広く雪が3~5cmほど積もっていましたが、数時間後には雪解けが進んでいました。

整理の都合で記事を分けます。

の記事に続きます。

余談・追記

河合谷山はどこ?(情報募集中)

余談ながら、静原で「河合谷山」と呼ばれていた山(東又川と西又川の源流域の山)は、この天ヶ岳か、周辺峰の可能性があると考えています。

上の記事でも触れていますので、何かご存じの方がいらっしゃったら、コメント欄でご教示ください。

比良の霊仙山と鈴鹿の霊仙山

記事本文の補足のようなものです。

比良の霊仙山について、陸測時代の地形図では「龍仙山」の表記を採用しています。

何を書いているか意味が分からないと思いますが、その頃の地形図では、現代における蓬莱山が打見山で、打見山が蓬莱山でした。

ただ、蓬莱山と打見山が逆だと地元からも指摘されたようで、現在の形に改められました。

霊仙山や霊山といった山名は、天竺(インド)の霊鷲山(霊山)との関わりが指摘されます。

鈴鹿の霊仙山は役行者が開山し、泰澄上人が山上に霊仙寺(霊山寺)を開基したとされ、開山伝説に両者の名が現れるのは、たとえば、伊吹山であったり、京都の愛宕山や鷲峰山といった、他の有名な修験の山々と同様です。

比良の霊仙山の北には権現山やホッケ山(法華山)も連なり、霊鷲山と言えばお釈迦様と法華経。

伊賀(柘植)の霊山や霊山寺さんは伝教大師最澄による開基と伝わりますが、天台宗は霊鷲山(霊山)や法華経と関わりが深く、比叡山も古くは「鷲の山」とも呼ばれていました。

比良の霊仙山やホッケ山(法華山)も、霊鷲山や比叡山、あるいは修験者さんに由来する可能性があります。

もし、霊鷲山に由来するのであれば、龍仙山より霊仙山の表記が優先されるのもやむを得ません。

しかしながら、蓬莱山(霊山)の蓬莱伝説といえば龍と仙人ですので、蓬莱山に由来するのであれば、龍仙山の表記も誤りとはいえない、とも感じます。

「龍仙山」から「霊仙山」と改められた経緯は分かりかねますが、現在の地形図(地理院地図)では「霊仙山」の表記を採用しています。

いずれにせよ、天台密教や修験者さんによるものとは考えられます。

伝説的な蓬莱山(龍と仙人)の話や、琵琶湖と蓬莱山の関係については上の記事で触れています。

関連記事 2016年2月 雪の天ヶ岳から遠景を

- 天ヶ岳から伊吹山、中央アルプスの木曽駒ヶ岳を遠望 京都北山

- 御在所岳など「鈴鹿10座」を京都北山の天ヶ岳から一望できる

天ヶ岳(地理院 標準地図)

「天ヶ岳(アマガタケ、テンガタケ)(あまがたけ、てんがたけ)」

標高788m

京都市左京区

最近のコメント