2015年(平成27年)3月の話。この日はAさんと鈴鹿山脈でも南部にあたる山域へ。

三重県亀山市側から大岩(という山名の山)を登山し、滋賀県甲賀市との県境尾根を家老平(小太郎谷源頭)、ミズナシと縦走します。

いずれも見所豊富な展望地が続きますが、この日の目的地である御所平を登頂。

家老平や御所平を歩いた話や、その山名や地名の由来については前回の記事に。

今回はその続きです。

大岩の登りで少しばかり手間取ったこともあり、思いのほか時間を費やしてしまいました。

ちょうどお昼時で、Aさんからお茶をいただき一服します。

近く遠くの景色を眺めながら、山上の広々とした高原でのんびり過ごすことに。

御所平から鈴鹿山脈中核部の山々を一望する。

御在所岳から雨乞岳、そして綿向山への東西の連なり、ため息の出るような美しさです。

鈴鹿山脈でも中核部周辺の盟主と呼んで差し支えないであろう雨乞岳、御在所岳の雄姿が迫ります。

やや離れた山の上から鈴鹿山脈を眺めると、霊仙山や御池岳、それに雨乞岳あたりは遅い時期まで白く見えます。

北部寄りの盟主たる御池岳の積雪量が多いのは当然といえますが、雨乞岳は中部周辺の山としては雪が深く、雲で覆われ姿を隠してしまう日も珍しくありません。

鎌ヶ岳以南、つまり、鈴鹿山脈でも南部寄りの山々となると、遠目にも雪が目立たなくなります。

御所平から残雪の御在所岳、鎌ヶ岳、高円山の無線中継所(NTT甲賀無線中継所)を望む。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 御在所岳 最高峰 (御在所岳 標高点峰) | 9.2km | 1212m | 滋賀県東近江市 | 望湖台 |

| 御在所岳 三角点峰 (御在所山) | 9.2km | 1209.3m | 滋賀県東近江市 三重県三重郡菰野町 | |

| 鎌ヶ岳 | 7.4km | 1161m | 三重県三重郡菰野町 滋賀県甲賀市 | |

| 宮越山 (水沢岳) | 5.9km | 1029.2m | 三重県四日市市 滋賀県甲賀市 | |

| 白滝山 | 5.6km | 841m | 滋賀県甲賀市 | |

| 横谷山 | 3.2km | 873m | 滋賀県甲賀市 | |

| 高円山 | 4.0km | 941m | 滋賀県甲賀市 | 標高の値は10mDEMによる |

御所平のやや北側から撮影しています。

御所平から見て鎌ヶ岳の手前、小ピークに建つ鉄塔が点滅しており、遠くからでもよく目立ちます。

これはNTT甲賀無線中継所で、高円山の南南東、宮指路岳の北北西にあたります。

すでに無線中継所としての役目は終えたらしく、厳密には元・NTT甲賀無線中継所でしょうか。

一般的には高円山の電波中継所などと呼ばれているようです。

上の写真では分かりにくいですが、肉眼でも御在所岳のレーダ雨量計が見えていました。

三重県と滋賀県の県境に所在する一等三角点峰と、その西、わずかながら滋賀県側にあたる御在所岳の標高点峰は並んで見え、やや離れ、ロープウェイ山上公園駅やレーダ雨量計が建つ三重県側の約1200m小ピークが見えます。

名残惜しいですが、御所平ともお別れです。

帰りは無難に県境尾根の縦走路を引き返しますが、見晴らしが良いミズナシ山頂やや南の鞍部で少し撮影を。

この日は曇りがちの空模様でしたが、時間帯によっては晴れ間も覗いていました。

わずかに雪が残る御所平、ミズナシの縦走路からミズナシ南西の小ピークを望む。

このあたりは快適で歩きやすい開けた尾根です。

向こうに見える小ピークから直角に曲がり、左に見える尾根を一気に下ります。

ミズナシから大岩、舟石、臼杵ヶ岳、遠くに青山高原、伊勢平野を望む。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 長坂の頭 | 1.4km | 610m | 三重県亀山市 | 標高の値は10mDEMによる |

| 臼杵山 | 2.0km | 631m | 三重県亀山市 | 標高の値は10mDEMによる |

| 臼杵ヶ岳 | 2.1km | 697m | 三重県亀山市 滋賀県甲賀市 | |

| 四方草山 | 4.6km | 666.9m | 三重県亀山市 滋賀県甲賀市 | |

| 雨引山 | 6.0km | 413m | 三重県亀山市 | |

| 明星ヶ岳 西峰 | 6.0km | 560m | 三重県亀山市 | 標高の値は10mDEMによる |

| 錫杖ヶ岳 | 13.6km | 676m | 三重県津市 三重県亀山市 | |

| 経が峰 (経ヶ峰) | 19.6km | 818.8m | 三重県津市 | |

| 笠取山 | 24.2km | 842m | 三重県伊賀市 三重県津市 |

撮影地点から見て津市の経が峰(経ヶ峰)が真南にあたります。

青山高原あたりまでは見えていましたが、やはり、この日はせいぜい30km先を望むのが限界で、堀坂山や局ヶ岳はうっすら見えるかどうか。

布引山地北端部の山々でも、錫杖ヶ岳は特徴的な山容を見せており、知っていれば見落とさない一座でしょう。

明星ヶ岳の西峰(最高峰)の標高は「基盤地図情報(数値標高モデル)10mメッシュ」(10mDEM)では約560mですが、「基盤地図情報(数値標高モデル)5mメッシュ」(5mDEM)では570mを超えており、遠目にも東峰(三等三角点「明星嶽」、標高549.0m)より明確に高いと感じます。

2012年(平成24年)1月の積雪時にAさんと明星ヶ岳を登りましたが、上山口にあたる国分寺さんでイヌやネコやタヌキに囲まれた思い出が。

今日、私たちが歩いたコース、それに、これから挑むことになる臼杵ヶ岳の北東尾根も見えていますが、やや分かりにくく。

下方に家老平の周辺も見えていますが、同様に分かりにくいため、そちらを撮影した写真を。

ミズナシから家老平、長坂の頭、臼杵山、新名神高速道路を望む。

手前の草原は背が低いアセビばかり。

長坂の頭に目が行きますが、長坂尾根の手前(写真の右手前)に見える特徴的な岩場を覚えておいてください。

今いる地点から、ミズナシ南西の小ピークを経て、あの岩場の手前あたりに向かって下ります。

家老平(ガンサ)の岩場に立つAさん。

先ほどの写真と見比べてみてください。

見下ろしていた地点まで一気に下ったことがお分かりでしょうか。

左に見えているガレ場の下はガンサ谷の源頭域です。

三重県側がガンサ谷、滋賀県側が小太郎谷で、このあたりは両谷の頭となります。

そのため、この地点を「ガンサ」と呼ぶ方もいらっしゃり、混同が見られます。

目の前にそびえる岩場の向こうが大岩、舟石ですが、この岩場じたいは少しばかり滋賀県側に巻きます。

続いて、「大岩」(標高点756m)の横を過ぎ、ひとまず、「舟石」(約760m小ピーク)の展望地まで進みます。

この日、私たちは大岩と舟石の間、船石谷、コスギ谷を強引に詰めて登ってきましたが、再度、あのコースから下る気は起きません。

登りと下りで別のコースを選ぶことにします。

鈴鹿山脈南部、舟石の山頂(滋賀県甲賀市、三重県亀山市)から布引山地を望む。

「まな板」のようにも感じる平たい花崗岩を「磐船」に見立てているようです。

舟石の標高は地理院地図では760m等高線の上で、後年、当該範囲もカバーされた「基盤地図情報(数値標高モデル)5mメッシュ」(5mDEM)では約766m。

舟石から西に連なる尾根を伝い、「ベンケイ」を経て甲賀市土山町黒滝へ下山できます。

ベンケイに設置される三等三角点の点名は「太郎谷」(標高761.2m)で、南の谷を太郎谷川が流れます。(→「測地成果2024」により、761.1mと改定)

私たちは県境尾根の縦走路を南に臼杵ヶ岳方面へ。

舟石から臼杵ヶ岳の間は登ったり下ったりの繰り返しで、尾根も少しずつ痩せ気味となりますが、慎重に進めば問題ありません。

このまま県境尾根を進めば、かもしか高原を経て安楽峠へ、そして、霧ヶ岳、四方草山、三子山(鈴鹿山)を経て、いよいよ鈴鹿峠へと向いますが、私たちは林道船石線の駐車スペースまで戻る必要があり、このまま縦走を続けるわけにはいきません。

臼杵ヶ岳が近付くにつれ、険しい山肌、鋭い山姿を見せる臼杵山も間近に迫ります。

すでに体力を消耗した今、あの尖峰を登って下るのは嫌だという思いが強まり、臼杵ヶ岳の北東尾根から下ることにします。

ややこしいですが、臼杵ヶ岳と臼杵山は別の山で、「臼杵ヶ岳」(臼杵岳)は鈴鹿山脈の主稜線上の標高点697m峰、「臼杵山」は臼杵ヶ岳の東に連なる約630m小ピークを指します。

臼杵山の山頂付近(東側)には「うす岩」「きね岩」と呼ばれる特徴的な巨岩があり、そのため、山名として「臼杵岩」と呼ぶ方もいらっしゃるようです(古くは雨乞いの山・岩場だったらしい)。

臼杵山は地形図で見ても等高線がきわめて密な山で、安楽川、石水渓側から挑む場合、急な登りを余儀なくされるでしょう。

臼杵ヶ岳の北東尾根は、臼杵ヶ岳の山頂より少し手前にあたる地点から岐れています。

少し下ると右手に臼杵山への分岐が見えますが、これを見送り、そのまま北東尾根を下ります。

臼杵山を登り返し、安楽川へ下るコースよりは楽であろうとはいえ、臼杵ヶ岳の北東尾根も急傾斜の直下路でした。

ただし、登りで歩いたコスギ谷の破線路とは異なり、臼杵ヶ岳の北東尾根の破線路はコースやテープが明瞭で、道迷いという点での心配はないでしょう。

ただただ急な尾根を滑り降りる、滑り落ちるのみです。

途中、掴むところが少ない痩せ尾根の上を渡る地点がやや危なく、左(北西)は崩落しており、右(南東)は臼杵山が眼前に迫り、右手のわずかな灌木を頼りに通過します。

身体1つ分の幅はありますので、下を見ずに横這い気味に進めば問題ないとはいえ、極度の痩せ尾根恐怖症の私には厳しいものがありました。

やや難路と思える道のりを危なげなく登り下りなさるAさんを後ろから見ると、頼もしく思え、羨ましく感じますが、人には分相応不相応があるため、無理をせず慎重に下ります。

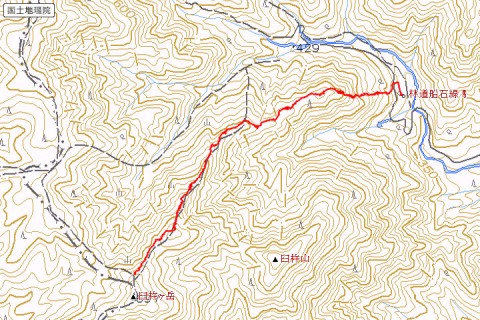

この地図の作製にあたり、地理院地図(標準地図タイル)を利用しています。

臼杵ヶ岳の北東尾根を経て林道船石線へ下山するまでの軌跡。

少し検索した感じでは、現状、インターネット上に明確なコース図は見当たらないようですので、参考程度に。

コスギ谷の登りと同様、とくに危険を感じた地点でAさんに荷物を肩代わりしていただいたため、これより先は写真がありません。

物好きな方の手により、臼杵ヶ岳の北東尾根はところどころ周りの木々が払われており、ちょっとした展望台の連続でもありました。

あのような険しい急斜面で伐採作業なさる方はどのような方でしょうか。

臼杵ヶ岳の下や、その周辺は木々が払われ、以前と比較すると見晴らしが良くなったようですが、北東尾根の切り方から見て、おそらく同じ方の手によるものではないかと推測されます。

臼杵ヶ岳の北東尾根は、臼杵山の恐ろしくも美しい姿や、崖下の風景を目の当たりにしながらの急な下りとなる恐怖感がありました。

私が崖下を見ないようにAさんが他の話題を振ってくださるものの、なかなか気を逸らすことができません。

写真を撮影する精神的な余裕があれば、眼前に迫る臼杵山を1枚くらいは撮影しておきたいものでしたが、正直に申し上げてそれどころではなく。

周りの景色が見えなければさほど怖いとは感じない、急な直下にすぎない尾根道でしたが、見えることによる怖さを実感した下山路でした。

しかしながら、こういったスリルを求める方が多数いらっしゃるのも理解できます。

標高500m地点あたりで地形図に見える破線路から外れ、目印となるテープに従い、尾根を東に下ります。

このまま尾根の先まで辿ると、ちょうど、林道船石線の駐車スペースへ下りることができそうです。

この尾根も伐採やテープ付と同じ方が整備なさった道でしょう。

林道船石線は悪路を好む方には有名なスポットらしく、バイクのエンジン音が下で鳴り響きます。

周りに雑木が増え、景色も見えなくなり、ここまで下ればひと安心。

無事に、しかも、ベストと言える地点に下山できました。

朝は見落としましたが、臼杵ヶ岳の北東尾根の取付にあたる地点には目立つテープが付いています。

この駐車スペースを起点とすれば、臼杵ヶ岳、舟石、大岩、長坂の頭などを組み合わせて周遊できますが、登り下り、いずれも鈴鹿らしく険しい道のりとなるでしょう。

朝から入山したにもかかわらず、下山するとすでに16時を過ぎています。

標高としては大したことがない山々で、歩いた距離もしれていますが、細かなアップダウンの繰り返しが続くため、累積の登りは軽く+1000mを超える山行。

それに、病で衰えた今の私にとっては厳しい直登や直下も多く、体力的な消耗は大きいものがありましたが、楽しい思い出となりました。

Aさんには大変お世話になりました。ありがとうございました。

長時間、山中に滞在していたにもかかわらず、この日は山中でどなたともお会いすることはなく、きわめて静かな山行となりましたが、これから春を迎え、お花が咲く時期ともなれば、御所平を歩く方も増えるでしょう。

そういった季節や、それに、遠くまで見渡せるような日にも訪れたいものです。

関連記事 2015年3月 鈴鹿山脈南部 御所平を周遊

- 鈴鹿南部 大岩(756m峰)を船石谷、コスギ谷から登山 亀山市

- 大岩~家老平~残雪の御所平を縦走 鈴鹿山脈南部 亀山・甲賀

- 鈴鹿山脈 御所平~ミズナシ~舟石~臼杵ヶ岳 三重・滋賀

舟石(地理院 標準地図)

「御所平(ゴショダイラ、ゴショガヒラ)(ごしょだいら、ごしょがひら)」

標高約850m

「舟石(フナイシ)(ふないし)」

標高約760m

「臼杵ヶ岳(ウスキネガタケ)(うすきねがたけ)」

標高697m

三重県亀山市、滋賀県甲賀市

最近のコメント