1ヶ月ほど前、2014年(平成26年)3月末の話。

この日は京都府綴喜郡井手町へお花見に。

井手町は山城国の南部、いわゆる「山城地区」や「山城地域」、あるいは「山城南部」と呼ばれる地域にあたります。

JR奈良線の玉水駅を起点として、いわゆる「井手の玉川」へ。

井手の玉川と桜並木

木津川の支流たる「井手の玉川」の桜並木。

満開にはわずかに早いソメイヨシノの花見を楽しみながら、玉川を遡り、椿坂を経て上井手へ。

「大山」と呼ばれる四等三角点「上井手」の山(標高324.0m)の西の山腹に所在する地蔵禅院さんへ向かいます。(→「測地成果2024」により、323.9mと改定)

このあたりは古くは井手山(井堤山)とも称した山域で、見晴らしのよい高台に位置する地蔵禅院さんは桜の名所としても知られています。

地蔵禅院の枝垂桜(しだれ桜)

生駒山を遠望

井手町の地蔵禅院さんから枝垂桜(しだれ桜)と生駒山を望む。

撮影地点から生駒山(奈良県生駒市、大阪府東大阪市)まで18.9km。

地蔵禅院さんが誇る大きな枝垂桜が立つ境内の鐘楼や、その子にあたる枝垂桜が立つ畑のあたりは、西から南西にかけて大きく開けており、京都盆地でも南部……、京田辺市や井手町、精華町あたりを見渡すことができます。

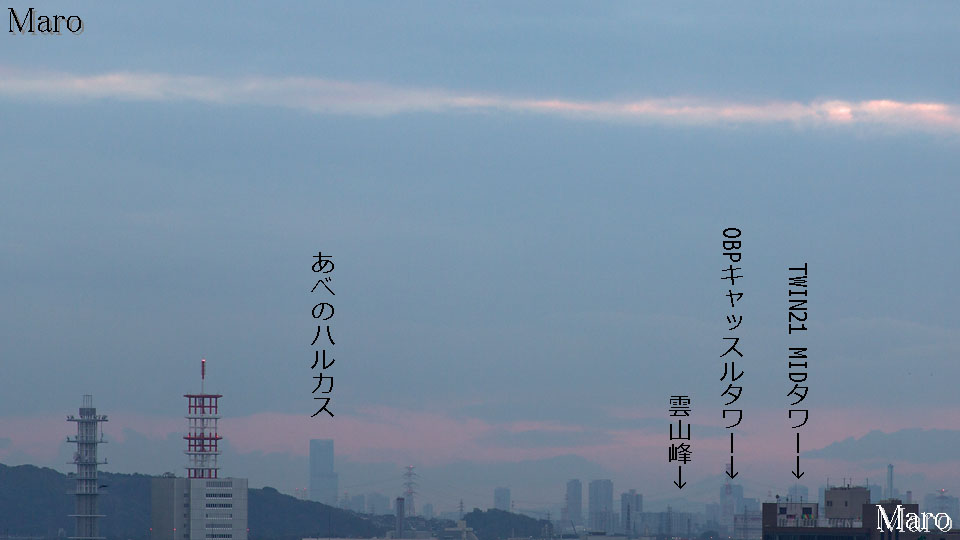

あいにく、この日は春らしく霞んだ空の色でしたが、良くないなりに遠くまで見えており、盆地の背には生駒山地の山々の連なりを展望できました。

うっすらですが、上の写真では左奥に主峰たる生駒山も写っています。

生駒山地に遮られるため、実際には見えませんが、大阪の超高層ビル「あべのハルカス」は上の写真の方角。

交野山を遠望

山城井手の地蔵禅院さんからシダレザクラ(枝垂桜)と交野山を望む。

撮影地点から交野山(大阪府交野市)まで10.2km。

枝垂桜の後方、遠くに見えている連なりは、生駒山地でも北東部の山域、京都府京田辺市、大阪府枚方市、交野市、奈良県生駒市あたりの府県境、令制国で言えば山城国、河内国、大和国の三国境となります。

現代では京阪奈丘陵といった呼ばれ方もしますね。

交野山は右端の目立たないピークですが、やや分かりにくいです。

地蔵禅院さんを後にし、玉川をさらに遡り、続いて「左馬ふれあい公園」へ。

今年は午年、すでに何ヶ所か、お馬さんにまつわる場所を訪れていますが、せっかくですので、井手町でも「駒岩(左り馬)」へお参りすることにします。

左馬ふれあい公園

「左馬ふれあい公園」の案内板。京都府綴喜郡井手町。

「左り馬(ひだりうま)」の解説板。

巨大な花崗岩(駒岩)にお馬さん(左り馬)が彫られています。

この巨岩は玉川の河原に鎮座していますが、古くは道路を挟んだ株山(あるいは雨山)の山腹でお祀りされていたそうです。

駒岩の創始について、1908年(明治41年)の『山城綴喜郡誌』に「舊記によれば(保延三年五月六日彫)と記しありて」と、あるいは、1915年(大正4年)の『綴喜郡要覧』にも「其古雅舊記によれば保延三年五月六日彫とあり」と見えますが、保延3年(1137年)でしたら平安時代後期ですね。

ただし、「事歴未だ不詳なり」ともあり、それが歴史的事実を示しているかは分かりません。

上の写真にも見えるように、現地の解説では「鎌倉時代のものだろうと思われている」としています。

「駒岩 (こまいわ)の彫刻/井手町ホームページ」

https://www.town.ide.kyoto.jp/soshiki/sangyoukankyou/kankou_meisyo/1394520642633.html

駒岩の元の所在地について、井手町の公式サイトでは「玉川左岸の株山」としていますが、『山城綴喜郡誌』や『綴喜郡要覧』では「雨山」の「雨吹龍王祠の前」としています。

この雨吹龍王は、地蔵禅院さんに隣接する玉津岡神社さんの境内に遷され、現在は水分神社としてお祀りされています。

「山城の災害記録(昭和28年)/京都府ホームページ」

https://www.pref.kyoto.jp/yamashiro/no-nourin/saigai01.html

「駒岩」が「雨吹龍王祠の前」から現在地へと移るきっかけとなったのが、1953年(昭和28年)のいわゆる「南山城水害」で、井手町も大きな被害を受けました。

玉川の上流、大正池(旧大正池)の決壊に伴い玉川が氾濫し、水流により「駒岩」も山腹から転がり落ち、道路の反対側へと押し流されたそうです。

川の勢いで運ばれたと聞くと、大した重さ、大きさではないようにも感じますが……。

午年の駒岩

左馬ふれあい公園に鎮座する「駒岩」。

いやいや、なかなかの大きさです。

解説板によると、「駒岩」の重さは数百トンもあるそうで、これほどの重さ、大きさを誇る岩を運んだとは、水害の恐ろしさを今に伝えています。

上の写真では右端に見える隙間に入り、上を見上げれば「左り馬」が彫られています。

広くはないものの、小鳥さんの囀りと滝の音だけが聞こえる静かな公園でした。

かつて、雨吹龍王祠の前に馬の絵が彫られた岩があったのは、いわゆる絵馬の起源と同じで、おそらく「雨と馬」の関係によるものではないかと(個人的に)考えています。

「馬」、つまり「うま」を逆に読むと「舞う」となることに由来する説や、左利きの人間は器用だという連想に由来する説など、諸説あるようですが、いつの頃からか、「左り馬」は女性の芸事の神さまとしても信仰を集めていたそうで、綺麗に掃除されているところを見ても、今でもお参りする方がいらっしゃるようですね。

「左り馬」信仰そのものは当地に限らず、古くは芸者さんが三味線に「左り馬」絵を描き入れたりしていました。

これは「ヒダルイ(饑い)」やヒダル神と関連付ける説もあります。

大正池の話は上の記事に。

そういえば、上の記事で触れているハンガーノック(シャリバテ)もヒダル神との関わりが指摘されますね。

左馬ふれあい公園(地理院 標準地図)

「地蔵禅院」

「駒岩」

京都府綴喜郡井手町大字井手 付近

最近のコメント