先週の土曜日、2016年(平成28年)1月30日の話。

その前日、29日に京都では長雨が降り続きました。

暖かい雨の影響により、京都北山の標高が高い地点でも雪解けが進んだのではないかと思い、偵察がてら、鞍馬の北東端にあたる天ヶ岳を登山することに。

天ヶ岳は「大原の里10名山」に選定されていることに加え、大原百井町の百井峠からアプローチできる山であり、さらに大原小出石町から伝う「シャクナゲ尾根」の上にあたることから、一般的には「大原の山」だと思われがちですが、その山頂は京都市左京区鞍馬本町と静市静原町の境に所在する、れっきとした「鞍馬の山」です。

ややロングコースですが、叡山電鉄鞍馬線の鞍馬駅から薬王坂(奴坂)、戸谷峰を経て天ヶ岳を登頂された方であれば、天ヶ岳は鞍馬の先でもあると認識されるでしょう。

もっとも、天ヶ岳の山域は大原小出石町にも跨っており、大原の山や静原の山と見なしても誤りではありません。

天ヶ岳はかつての四村(北に百井、東に小出石、南に静原、西に鞍馬)を分ける山でもありました。

目次

京都北山 天ヶ岳の山頂にて

残雪の京都北山・天ヶ岳(あまがたけ、てんがたけ)。標高788m。大原の里10名山。

「大原・百井峠← →鞍馬駅」道標。

曇り空ではあったものの、この日は気温も高く、刻一刻と雪が失せていきます。

山頂の北の送電鉄塔と山頂の鞍部や、山頂からシャクナゲ尾根に出るコースのみ、日当たりの関係で残雪が深かったものの、他のコースでは雪が目立ちません。

天ヶ岳の様子を見るかぎり、日陰や北面の雪だまりを除き、花脊峠より南の山々では無雪同然となったのではないでしょうか。

山名に「天」を頂くだけのことはあり、天ヶ岳の見晴らしはなかなかのものですが、現状、山頂からは展望が期待できません。

山頂の北0.4km地点に所在する送電鉄塔の展望地へ場所を移します。

天ヶ岳の展望・眺望 京都市左京区

送電鉄塔の展望地から眼前に山頂を望む

天ヶ岳のピークを送電鉄塔(鉄塔番号「山城北線 九十二」)の展望地から望む。

展望地の標高は770m前後とはいえ、この日は風も弱く、とくに寒さのようなものは感じません。

私は12時頃と14時頃に展望地を訪れましたが、その間も雪解けが進み、14時頃には白い雪の間に覗く地肌が広がっていました。

左端に写っているのは天ヶ岳の山頂で、遠くには京都西山や北摂山系の稜線が見えています。

よく見ると京都盆地の端も写っていますが、上の写真では分かりにくいでしょうか。

この付近にはシカ(鹿)も食べないアセビが多く、上の写真でも手前で目立っています。

近くで観察してみると……、

早くもアセビの花が……

開花直前のアセビ(馬酔木)。おおむね花芽と蕾。京都北山・天ヶ岳。

冬になれば雪が降る京都・丹波高地の800m級の山で、1月にアセビの花が咲きそうです。

もちろん、全体としてはまだこれからですが、いくらなんでも早すぎる気がしますね。

この展望地は見晴らしがよく、東に琵琶湖を、南西に京都を見渡せます。

遠くは霞みがちで見えにくいと感じる日でしたが、それでも琵琶湖の向こうに鈴鹿山脈の山影や、京都の向こうに大阪の超高層ビル「あべのハルカス」が見えていました。

琵琶湖、湖東、彦根 方面

京都北山・天ヶ岳から琵琶湖に浮かぶ沖島、湖東方面、フジテックの研究塔を遠望する。

| 主な山、建造物 | 距離 | 標高 (地上高) | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| フジテック研究塔 | 46.9km | (170m) | 滋賀県彦根市 | エレベータ研究塔 |

| 荒神山 | 37.5km | 284m | 滋賀県彦根市 | |

| 尾山 (宝来ヶ嶽) (蓬莱ヶ岳) | 25.2km | 220.0m | 滋賀県近江八幡市 | 点名「沖之島村」 |

| 津田山 (奥島山) | 24.7km | 424.3m | 滋賀県近江八幡市 | 現地道標では「姨綺耶山」 |

あいにく、遠くにそびえる鈴鹿山脈の高峰は雲で隠れていました。

沖島や荒神山の遠方が霊仙山で、津田山(奥島山)の右遠方が御池岳です。

荒神山の左後方に見えているのが彦根の市街地で、その左にはフジテックさんのエレベータ研究塔が目立ちます。

先日、積雪する彦根を訪れた際、佐和山から眼前に眺めた白い研究塔は、現状、滋賀県で最も高い構造物。

大津の山からは過去に何度か撮影していますが、視界ぎりぎりとはいえ、京都の天ヶ岳からも見えていました。

京都市内からであれば、他には「大原三山」焼杉山の山頂から見えるはずですが、現地の展望の環境がよくありません(焼杉山の中腹にある鉄塔の展望地からは見えません)。

上の写真の左には遠くの伊吹山が見えており、さらに左には近くに蓬莱山の姿が迫ります。

雲に覆われる霊仙山や御池岳と異なり、なぜか伊吹山の上には雲がなく、望遠レンズであれば撮影できましたが、どうにも曖昧な写り方で、わざわざ公開する気が起きません。

この日は見えそうになかったものの、白い研究塔の遥か彼方には、計算上、伊吹山と霊仙山の「隙間」を縫うように中央アルプスの主だった山々まで見通すことができます。

展望目的の場合、付近の山ではナッチョ(天ヶ森)や天狗杉(花背山)、杉ノ峠の「びわ湖展望」スポットを登っており、僅かながらも標高で劣る天ヶ岳を登る機会が少ないですが、いずれ遠くまで見えやすい日に訪れたいものです。

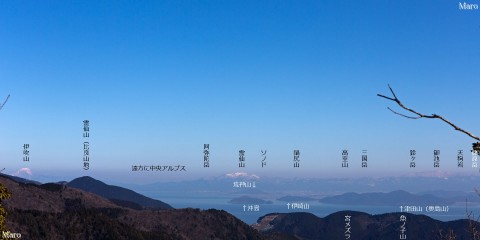

…などと書いていたら、すぐに天ヶ岳から木曽駒ヶ岳を撮影する機会を得ました。

その話は上の記事に詳しく。

蓬莱山を遠望

南比良「びわ湖バレイ」蓬莱山の積雪状況を京都北山の天ヶ岳から確認。

撮影地点から蓬莱山(滋賀県大津市)まで10.4km。

京都の山と比べると白いですが、蓬莱山の雪も減りましたね。

愛宕山、京都西山 方面

天ヶ岳から京都西山、愛宕山、貴船山(二ノ瀬ユリ)、鞍馬山(鞍馬尾根)の稜線を望む。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| ポンポン山 (加茂勢山) | 28.6km | 678.7m | 京都市西京区 大阪府高槻市 | |

| 小塩山 | 25.6km | 642m | 京都市西京区 | |

| 石堂ヶ岡 | 39.8km | 680.0m | 大阪府茨木市 (大阪府豊能郡豊能町) | |

| 愛宕山 | 18.0km | 924m | 京都市右京区 | |

| 竜ヶ岳 | 17.1km | 921m | 京都市右京区 | |

| 地蔵山 | 17.9km | 947.2m | 京都市右京区 | |

| 桃山 (天峯)(天ヶ峰) | 13.2km | 466m | 京都市北区 京都市右京区 | 鷹峯三山 |

| 吉兆山 (吉兆寺山) (吉兆谷山) | 13.4km | 463m | 京都市右京区 京都市北区 | 標高の値は10mDEMによる |

| 貴船山 | 4.6km | 716m | 京都市左京区 | |

| 鞍馬山 | 3.7km | 584m | 京都市左京区 |

いわゆる鞍馬尾根と二ノ瀬ユリの周辺が見えています。

字が重なるため、とくに示していませんが、吉兆山の右のピークが沢山です。

ポンポン山の手前に京都盆地の端が覗いていることがお分かりでしょうか。

広角で撮影した上の写真では分かりにくいですが、愛宕山のすぐ左の遠方には六甲山が見えていました。

六甲山を遠望

京都北山の天ヶ岳から神戸の六甲山と「豊能富士」鴻応山を遠望する。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 六甲山最高峰 (六甲最高峰) | 63.9km | 931.1m | 神戸市北区 神戸市東灘区 | 六甲山地最高峰 |

| 湯槽谷山 | 65.0km | 801m | 神戸市北区 | |

| 逢ヶ山 | 65.9km | 721.9m | 神戸市北区 | |

| 鴻応山 | 35.0km | 678.6m | 京都府亀岡市 大阪府豊能郡豊能町 | 豊能富士 |

ちょうど、「豊能富士」鴻応山と六甲山最高峰(六甲最高峰)が縦に並びます。

昨年の12月に六甲山最高峰を登りましたが、どちらかと言えば遠くまで見えやすい日で、初めて六甲山から伊吹山を明確に分かる形で撮影できました。

それも、うっすら見える程度ではなく、日中に広角で撮影した写真でも浮かび上がるような見え方。

ただ、レンズ交換の際、風に吹かれて細かな砂か埃がイメージセンサに入り込んでしまい、撮影した写真がゴミだらけになってしまいました。

少量ならまだしも、写真全体に広がるほどの惨事で、とてもではないですが見るに堪えません。

センサじたいはサービスセンターで綺麗に清掃してもらい、事なきを得ましたが、せっかくの好条件だっただけに勿体ないかぎりです。

愛宕山の右の遠方には北摂山系の高峰や、丹波篠山の山が見えていました。

大野山、深山を遠望

京都北山の天ヶ岳から北摂山系最高峰の深山を遠望する。

| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 大野山 | 46.9km | 753.4m | 兵庫県川辺郡猪名川町 | |

| 深山 | 40.2km | 790.4m | 京都府南丹市 大阪府豊能郡能勢町 | 北摂山系最高峰 |

| 丈山 | 44.9km | 701m | 兵庫県篠山市 | |

| 北中山 (シドロ大丸) (丈山北峰) | 44.5km | 722m | 兵庫県篠山市 | 標高の値は5mDEMによる |

愛宕山を除けば、京都市内から大野山(おおやさん)が見える地点は貴重です。

比叡山四明岳のビュースポットからは見えそうで見えません。

場所によっては比叡山から見える可能性が残されていますが、見えるとしても山頂の先が覗くのみです。

私にとって馴染みある大文字山からは見えません。

大野山は大野アルプスランドや猪名川天文台で知られ、とても美しく見晴らしの良い山ですが、大野山を「阪神地域最高峰」とする記事等は疑わしい。

兵庫県が定義する「阪神北地域」に限定すれば、おそらく大野山が最高峰。

同様に兵庫県が定義する「阪神南地域」も含めた阪神地域の全体としては、現状、芦屋市や西宮市の六甲山系(両市の最高峰である後鉢巻山)が含まれるので、大野山が最高峰とは考えにくい。

よく見ると、上の写真には、北摂最高峰として知られる深山のレーダ雨量観測所も写っています(山頂のやや左)。

北中山(シドロ大丸)は弥十郎ヶ嶽の東南東1.6kmに所在する約720m小ピークで、標高点すら持ちませんが、現地には某ピークハンターさんの「丈山北峰」の山名標があります。

某ピークハンターさんが三角点や標高点を持たない小ピークに山名標を設置されるのは珍しいように思いますが、いかがでしょうか。

そのすぐ北の標高点723m峰(シドロ北峰)には「P723」の標が付いていました。

京都西山(老ノ坂山地)の左手には京都盆地が見え、さらに高槻の若山の向こうに大阪の高層ビルや和泉山脈まで見通せます。

あべのハルカスを遠望

天ヶ岳の鉄塔展望地から京都盆地を越えて大阪の「あべのハルカス」を遠望する。

| 主な山、建築物 | 距離 | 標高 (地上高) | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 四石山 | 103.6km | 384.4m | 大阪府泉南市 大阪府阪南市 和歌山県岩出市 | |

| あべのハルカス | 61.6km | (300m) | 大阪市阿倍野区 | |

| The Kitahama | 57.6km | (209.4m) | 大阪市中央区 | 北浜タワー |

| 若山 | 33.1km | 315.1m | 大阪府高槻市 |

京都盆地でも北西部から南西部にかけてが見えています。

ぼんやりとはいえ、写真では四石山も写っていますが、肉眼では漠然と和泉山脈の稜線が見えているかなと感じる程度。

あまりにも曖昧だったため、上の写真ではトリミングしていますが、四石山の右には紀泉アルプスの雲山峰も写っていました。

いずれ、和泉山脈やハルカスさんが明瞭に見える日にも訪れたいものです。

先ほども少し述べましたが、ここ何年か、展望や昼寝の目的ではナッチョ(天ヶ森)や天狗杉を登っており、その両所からであれば、ぼちぼち好条件と言える日にハルカスさんなどを撮影しています。

なかなか写真を整理する時間がありませんが、いずれ、夜景などと併せて公開できればと考えています。

OBPキャッスルタワーとクリスタルタワーの間にはTWIN21が写っており、よくよく見ると、TWIN21とクリスタルタワーの「隙間」に細い塔らしき影が写っています。

夜間にライトアップされた時に確認しないと断定できませんが、おそらく通天閣だと思います(と書きましたが、通天閣としては高すぎるような気もします。いずれにせよ要確認)。

この送電鉄塔(92号鉄塔)は見晴らしの良い好展望地ではありますが、天ヶ岳の山頂に遮られるため、大阪より左(東)、つまり、生駒山や金剛山といった奈良寄りの山が見えません。

そのため、天ヶ岳から生駒山は見えないと思われていますが、実は、密かな穴場ともいえる地点から生駒山まで見通せます。

92号鉄塔から北の百井峠方面へ尾根を伝うと、百井峠との間の小ピークに92号鉄塔と93号鉄塔の分岐があります。

天ヶ岳 93号鉄塔の巡視路周辺

天ヶ岳と百井峠の間から

天ヶ岳~百井峠。関電巡視路。92号鉄塔と93号鉄塔の分岐。

写真では左が92号鉄塔を経て天ヶ岳の山頂へ。右手前が百井峠へ。

右奥の明るく開けているコースが93号鉄塔の巡視路で、そちらを少し下れば急に眼前が開け、生駒山や京都南部方面が見渡せます。

この巡視路は険しい急坂ですが、他の巡視路と同様、関西電力さんが階段道を整備していらっしゃるので、コースとしては安全です。

ただし、93号鉄塔や、その巡視路は、いわゆる「行ってこい」(巡視員さん用語で、その鉄塔より先に巡視路が続かない、すなわち巡視のためにピストンを余儀なくされることを示す)です。

また、急坂で足場がよくないため、92号鉄塔の展望地のように、ゆっくり休憩したり、撮影したり、といったことには向きません。

生駒山、京都タワーを遠望

天ヶ岳から生駒山、京都タワー、東寺さんの五重塔、京都御苑を遠望する。

| 主な山、建築物 | 距離 | 標高 (地上高) | 山頂所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 生駒山 | 53.5km | 641.9m | 奈良県生駒市 (大阪府東大阪市) | 生駒山地最高峰 |

| 京都タワー | 18.4km | (131m) | 京都市下京区 |

「山城北線 九十三」鉄塔巡視路からの眺め。

手前の広い緑地が京都御苑で、その左に下鴨神社さんの糺ノ森と鴨川(賀茂川)が写っています。

天ヶ岳から京都タワーや京都南部を広く見渡せることをご存じの方は少ないのではないでしょうか。

この日は見えそうになかったものの、空気が澄んだ好条件の日であれば、生駒山の左遠方に金剛山や、さらに遠く、紀伊山地の高峰も一部のみ見えるでしょう。

残雪の百井峠

残雪の大原・百井峠(ももいとうげ)。峠の祠。国道477号。

いわゆる「酷道」として知られる国道477号。

「百井別れ」から百井峠の間は狭く急勾配で、積雪期には車両の通行が困難です(個人的な経験から申し上げれば、運転が上手な方でも難しいと考えられます)。

百井峠から杉ノ峠まで強引に登る道が付いており、このコースは某トレッキングマップにも載っていますが、法的な問題をクリアしているのか疑問が残ります。

余談

1月31日の京都御苑

京都御苑・宗像神社さんの北側で咲くウメ(梅)。

今冬は2015年(平成27年)12月下旬の時点で開花していましたが、今年に入ってからは停滞気味です。

京都御苑・梅林で咲くロウバイ(蝋梅)。

厳密に申し上げれば、花の内側まで黄色いソシンロウバイ(素心蝋梅)です。

天ヶ岳(地理院 標準地図)

「天ヶ岳(アマガタケ、テンガタケ)(あまがたけ、てんがたけ)」

標高788m

京都市左京区

最近のコメント